经历多维体验 促进量感发展

2023-02-11潘秋月

潘秋月

[摘 要]长度单位是量与计量教学的“种子课”,对培养学生有关事物属性方面的量感具有十分重要的意义。文章分析了长度单位教学在不同版本教材中的编排特点,调查了解了学生的认知基础,由此提出教学中可以通过操作体验、合理推算、实践活动、“估测与实测”相结合使学生获得多维体验,促进学生量感的发展。

[关键词]多维体验;量感;长度单位

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)32-0030-04

量感是《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)新增的核心词。《课程标准》指出:“量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。”事物的可测量属性一方面是指事物的数量(个数的多与少),另一方面则是指传统的量与计量领域所涉及的事物的大小、长短、轻重等属性的度量。那么,在量与计量教学中如何落实量感目标,进而发展学生的学科素养呢?本文以“长度单位”教学为例进行了实践研究。

一、“长度单位”教学在量感培养中的意义

1.教材方面

小学数学中的主要计量单位有长度单位、质量单位、时间单位、温度单位、角的单位、面积单位、体积单位、容积单位八类。其中,长度单位是学生最早接触的,也是最基础的,因此长度单位在计量单位的教学中最具有“种子课”特质。长度单位又是较为贴近学生生活和认知起点的,可作为培养学生量感的重要基础。

2.学生方面

研究表明,人们对事物数量的感知是早于数字的,正如许多动物虽然不会数数,但是能够感受到不同量的差异。而对于事物属性的认识和判断,人们最早感知的是时间和空间。相对而言,时间比较抽象,难以把握,空间则更为直观。空间感知的基础是“两点之间的距离”。事实证明,人们对长度的直观认识也是与生俱来的,并在现实生活中积累了大量关于长度单位和长度测量的经验。

综合两方面考虑,以长度单位为切入口,笔者试图研究在课堂教学中如何挖掘量的教学内容中蕴含的核心素养,探索研究量感的价值和意义,以此丰富学生的学习体验,培养学生的量感、空间能力和估测能力。

二、教材比较,梳理学科逻辑

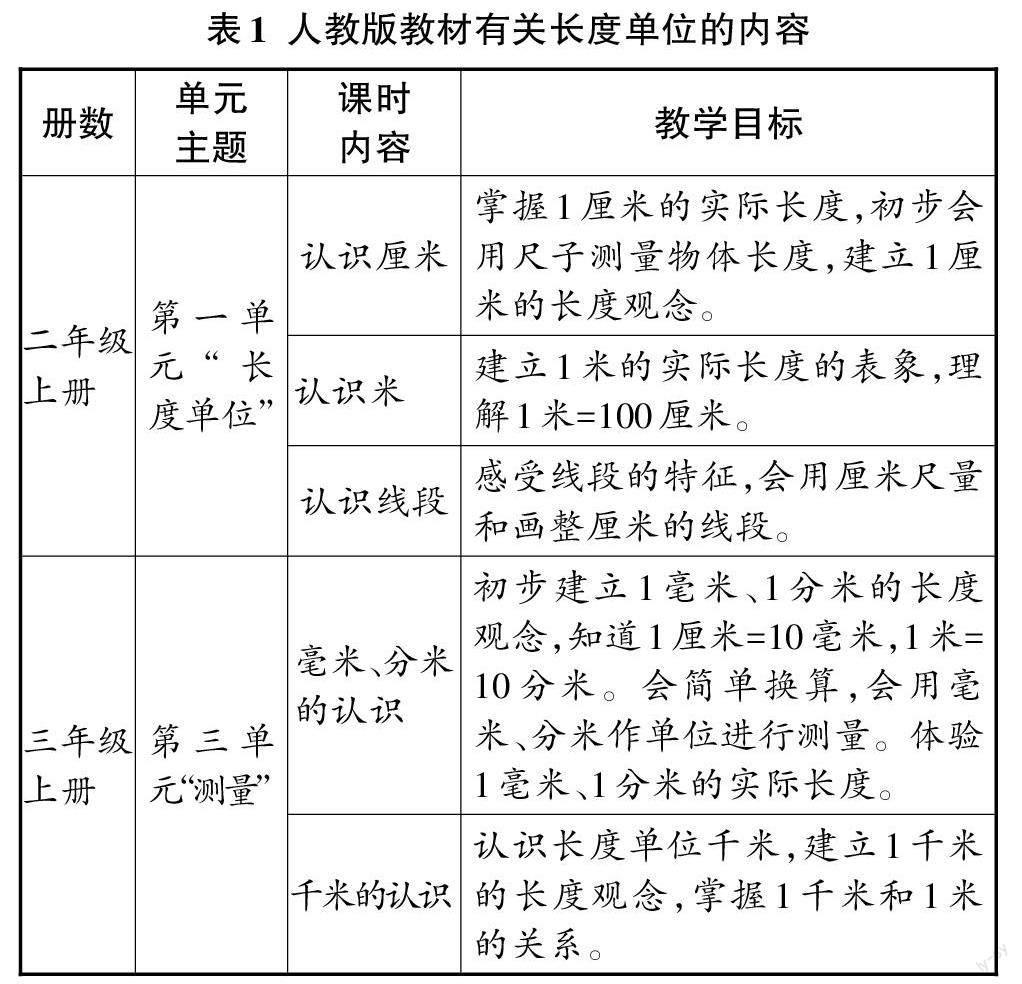

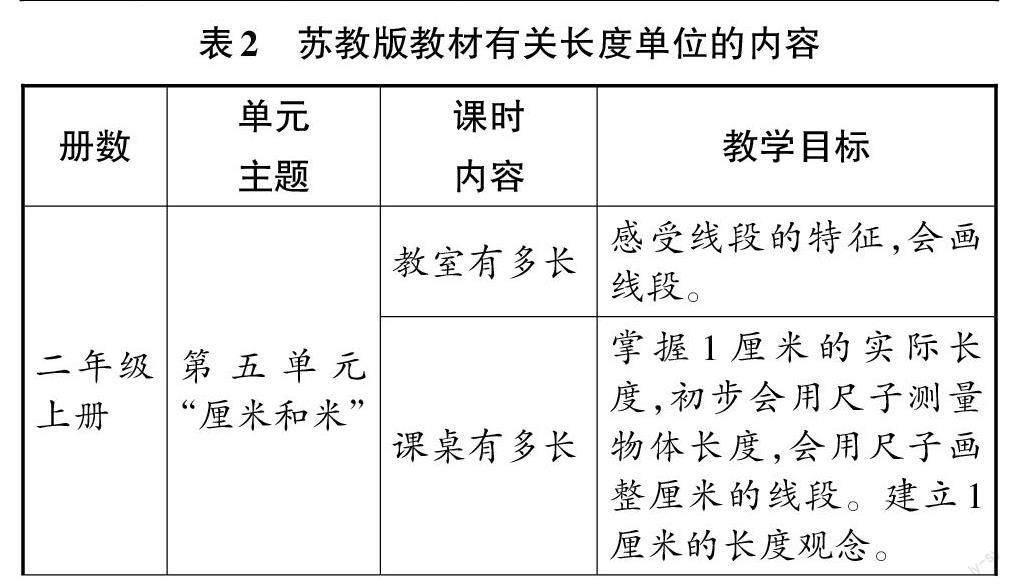

笔者梳理了人教版、苏教版和北师大版三个版本教材中“长度单位”的内容,形成知识体系和框架,方便比较分析(见表1~表3)。

梳理中发现,三个版本教材编排长度单位内容都采取螺旋式上升、分段编排的方式,基本都是先给出厘米和米这两个长度单位,让学生建立1厘米和1米的长度观念后,再去认识分米、毫米和千米这些长度单位。学生经历了统一度量单位的过程,感受到统一度量单位的意义,从而基于度量单位理解图形的长度、角度、周长、面积、体积等属性。在推导一些常见图形周长、面积、体积计算方法的过程中,学生就能感悟数学度量方法,逐步形成量感和推理意识,发展空间观念。三个版本的教材虽然都是从学生较熟悉、易把控的内容入手,再引导学生迁移学习经验与方法去学习不太熟悉、较难把握的内容,但是在教学材料的选取与使用、例题练习的设计和具体课时的编排顺序上各有特色。

1.排序上的差异

三个版本的教材虽然都是先编排厘米和米,再编排分米、毫米和千米,但还是有顺序上的差异(如图1)。

由图1可知,人教版教材一开始就提出“统一长度单位”的必要性和重要性,学生先认识厘米和米,再认识线段;苏教版教材先通过“教室有多长”活动让学生认识线段,再统一长度单位,给出厘米和米;北师大版教材是让学生先学习和掌握基本测量方法,再去认识厘米和米。可见,虽然前半部分都是要落实统一长度单位、认识厘米和米、認识线段、掌握测量方法等知识与技能,但三个版本教材的编排顺序和任务安排各有特色。

2.取材上的差异

聚焦到具体的一个课时,以“千米”为例,三个版本的教材都选取了学生熟悉的事物作为材料(见表4)。人教版和苏教版教材都直接选取了操场跑道作为学生认识千米的素材,直观形象,学生熟悉且印象深刻。而北师大版教材除了有操场这个素材,还有很多其他的活动素材,比如小朋友手拉手体验10米长度、测量教室长度等,以此让学生先在活动中感悟10米、100米具体有多长,再借助经验推理到1000米。

三、前测分析,了解认知逻辑

在实际教学中,教师除了要关注教材内容与结构,更要关注学生学情,了解学生的现实起点和认知特点,尊重学生的主体性。为更好地了解学情,笔者设计了相关测试问题,进行了前测调查。

调查对象:本校一年级学生(一年级学生还未系统学习长度单位,更具调查价值),共573份有效数据。

调查方法:课堂提问测试。

调查结果:如表5所示。

从调查结果可以看出,大部分学生对1米、1厘米的长度还是有一定了解和体会的,很多学生都会运用身体的一些部位,如一个指甲盖的宽度、两只手臂打开伸直的长度,去判断1厘米和1米的长度;学生对几米、几厘米的物体长度的估测存在困难,估计出来的长度偏差较大。显然,学生能很好地表示1米、1厘米的实际长度,但不会运用参照物去估量实际物体的长度,即学生对长度的量感还需要进一步加强。

四、多维活动体验,逐步累积量感经验

对低年级学生来说,要建立和发展量感,其基本前提是学生对于某个长度单位“到底有多长”有充分的认识,能够明确“标准”,对“标准”有切身的体验与内化。教学中,教师要通过组织操作、估测、推算等教学活动,不断丰富学生的量感体验,帮助学生积累量感。

1.操作体验中建立实际量感

学生的量感不是与生俱来的,量感的建立与培养也并非一日之事。只有学生深刻地体验了1个计量单位的标准,量感的形成才有参照。

【教学片段】

(课前活动:量一量一家人的身高,比一比高矮。)

师:你是怎么记录身高的?记录时发现了什么问题?你是怎么比较高矮的?

生1:人的身高一般都是1米多。小宝宝比较矮,就说0米。

生2:小宝宝虽然没有1米,但可以用厘米做单位来记录身高,不能写成0米。

(课中活动:不借助尺子画指定长度的线段,比一比谁画得准。)

师:不借助尺子画一条3厘米的线段。你是怎么画的?

生3:先画一条大概1厘米的线段,再继续画这样的2个1厘米。

生4:心里面有把尺,记住1厘米大概有多长,连续画3个1厘米就是3厘米。

由此来看,量感形成是建立在学生充分体验的基础上的。量一量、比一比、画一画等一系列的体验活动,能帮助学生建立1米和1厘米长度单位的鲜明表象。课中活动“不借助尺子画指定长度的线段”进一步加深了学生对1厘米的表象认识。只有充分经历、亲身体验知识的形成发展过程,表象的建立才会形象深刻。因此,加强学生对长度单位内涵的理解,引导学生建立1米和1厘米长度单位的表象,能为学生量感的发展积累经验。

2.合理推算中建立内在联系

1千米的量感建立对于中低年段的学生来说是困难的。为此,教师要设计巧妙的体验活动,逐步拉近较大计量单位与学生的距离,将学生心中的米和千米的量感进行关联,建立起二者之间的内在联系。

【教学片段】

师:1千米有多长呢?它是一个很大的长度单位,我们可能无法直接用眼睛去观察,需要借助熟悉的长度去感受。

生1:体育课有100米跑,跑10次就是10个100米,也就是1千米。

生2:操场跑道长400米,400+400+200=1000(米),因此沿着操场跑道跑两圈半就是1千米。

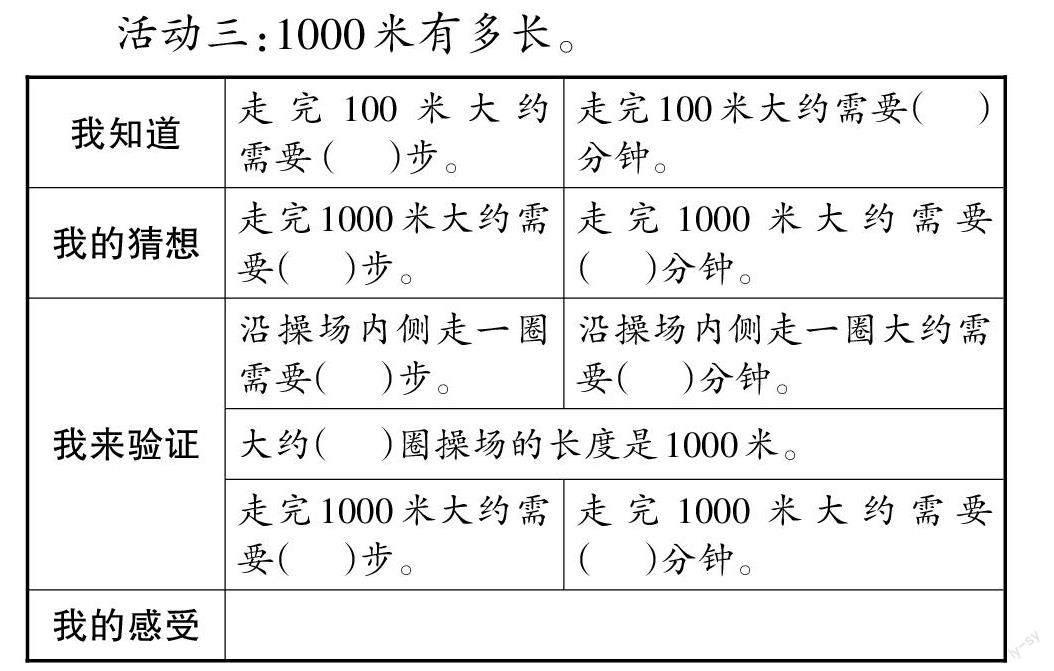

3.实践活动中累积量感经验

在实践活动中,学生既要动脑也要动手,亲身实践体验能加深知识的内化与理解。

【教学活动】

活动一:10米有多长。

活动二:100米有多长。

活动三:1000米有多长。

[我知道 走完100米大约需要( )步。 走完100米大约需要( )分钟。 我的猜想 走完1000米大约需要( )步。 走完1000米大约需要( )分钟。 我来验证 沿操场内侧走一圈需要( )步。 沿操场内侧走一圈大约需要( )分钟。 大约( )圈操场的长度是1000米。 走完1000米大约需要( )步。 走完1000米大约需要( )分钟。 我的感受 ]

活动一和活动二是为学生建立1千米的量感做铺垫的。千米对学生来说是一个比较抽象的长度单位。基于这样的考虑,可以从学生已有的生活经验出发,带领学生经历“实际长度”与“经验长度”的比较过程,借助实践与想象,逐步建立千米的量感。实践中,学生走一走、估一估,并记录时间、步数,教师再引导学生把1千米与已有信息进行关联,通过“小长度”与“大长度”的比较,帮助学生建立对1千米的感性认识。

4.“估测与实测”相结合中促进量感培养

测量是一项十分重要的技能,其目的是得到精准的数值,而量感更多地体现在不借助工具的前提下对数量有较准确的感知。这就要求教师组织学生对身边的物体属性数量进行多种形式的估测,包括选择合适的估测方法、将估测结果與测量结果进行比较,从而不断提升估测的准确度。

【教学活动】我家到学校有多远。

生1:从我家到学校大约要走600步。我走100米大约要走200步,那么从我家到学校大约是300米。

生2:我坐公交车上学要坐3站,每两站之间大约500米,那么从我家到学校大约是1500米。

生3:爸爸开车送我上学大约要20分钟,爸爸开车10分钟大约行驶10千米,那么从我家到学校大约是20千米。

生4:妈妈骑电瓶车送我上学大约20分钟,妈妈骑电瓶车10分钟大约行驶3千米,那么从我家到学校大约是6千米。

请你仿照这些同学的描述,算一算从你家到学校大约有多远。

我是这么估(或算)的:

我家距学校大约多远:

用何种交通方式:

用时:

从学生熟悉的上学路程出发,搭建数学与生活之间的桥梁,为学生的想象创造了可支撑的载体,让估测变得“可视化”,从而帮助学生有效地建立长度单位,发展量感和空间观念。在上述教学活动中,可以让学生先尝试估测从学校到家的距离,再将其与实测数据进行对比验证。这可以帮助学生理解较大的计量单位与数量,让学生切身感受量,而不仅仅是会进行纸笔层面的单位换算。最后,教师对较大计量单位的学习过程进行总结回顾,逐步形成较大计量单位的学习范式,为学生之后学习吨、公顷、平方千米这样的大单位累积学习经验,促进学生学习方法的迁移。

综上,量感的培养更多是用一串“感觉如何”串起来的操作体验活动。学生量感的建立与累积是一个潜移默化的过程,教师不仅要帮助学生建立量感,还要带领学生走出课堂,走进生活,参与社会实践活动,在实际生活中促进学生量感的建立与发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012 .

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022 .

[3] 孙思雨,孔企平.“量感”的内涵及培养策略[J].小学数学教师,2021(Z1):44-47.

[4] 斯苗儿,杨海荣,宋健泳.整合与拓展(二年级)[M].上海:文汇出版社,2019.

[5] 刘晓婷.量感培养:困惑、根源及策略[J].小学数学教师,2021(Z1):54-56.

(责编 李琪琦)