基于量感的测评及启示

2023-02-11马菁菁石莉蓉

马菁菁 石莉蓉

[摘 要]作为《义务教育数学课程标准(2022年版)》新增的核心素养,量感引起大家的广泛关注。文章从量感的认识、量感的研究和量感的实践三个方面对教师进行调研,从量的比较、量的运算和量的估计三个维度对学生进行调研,在收集汇总信息、分析解读数据的基础上,提出促进学生量感发展的教学建议。

[关键词]量感;测评;启示

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)32-0018-04

“量感”一词在《辞海》中的解释是:“人们对作品所表现的物体之轻重、大小、多少等的感觉。”《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)中指出,量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。史宁中教授曾指出,度量是数学的本质,是人创造出来的数学语言,是人认识、理解和表达现实世界的工具。度量体现了数学的本质,是人们生活和时代发展不可或缺的一部分。

基于以上认识,为了解小学生量感发展的现存状况,掌握小学数学教师对量感的认知情况,从而更好地教学度量的有关内容,进一步发展小学生的量感素养,笔者对教师和学生进行了调研。

一、调研对象与方式

本次调研的对象有教师和学生两大群体。其中,共计有180名福建省内外的小学数学教师参与问卷星调查(见表1),以厦门本区域教师为主,占比75%,福建省外有35名教師参与,占比接近20%,其余是福建省内其他地区教师。执教年级均衡分布,执教第一、第二、第三学段的教师各60名。

学生方面,考虑到一年级学生的文字理解能力与文本阅读能力较弱,监测、反思自身课堂学习与教师课堂教学的意识还不强,本研究的调查对象确定为二至六年级的学生。编制好测评卷后,同样是通过问卷星发布并进行数据分析。其中,二年级收回430份,三年级收回411份,四年级和五年级收回846份(由于是在寒假期间发布,四年级和五年级学生关于量感的学习内容相同,所以使用同一份问卷),六年级收回259份。共计收回1946份学生问卷,有效问卷为1946份,有效参与率为100%。调查问卷主要根据长度、面积、体积(容积)、质量、时间、角度六个方面的量感内容设计题目。

测评采用问卷调查与个别访谈相结合的方式,即先开展集体问卷调查,课题组成员再对部分测试对象进行个别访谈。

二、基于问卷调查的分析

1.教师问卷

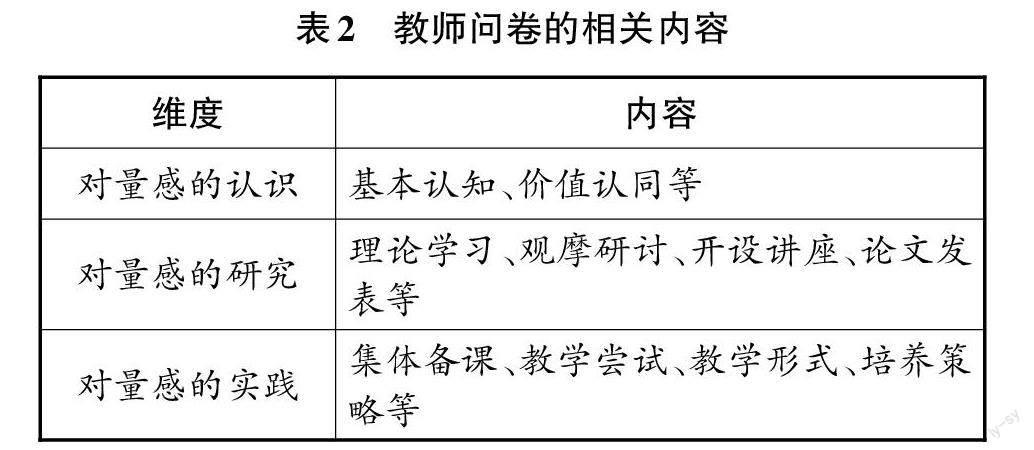

教师问卷是从教师对量感素养的认识、研究和实践三个方面进行设计,具体内容见表2。

在“对量感的认识”方面,69%的教师表示对量感的内涵有一点了解,28%的教师表示有深入了解,剩下3%的教师表示完全不了解。这表明教师普遍学习过《课程标准》,对量感的内涵、表现形式和教育价值有一定的了解和认识,但更多的是停留在识记和背诵的层面,对其本质意义的理解、领会和把握还不够深刻。

在“对量感的研究”方面,大部分教师处于自发性的学习研究状态。66%的教师表示只参加过1~2次以量感为主题的备课研讨,尚未形成主题式、系统化的研究态势,也没有形成集体研究的氛围。此外,81%的教师尚未撰写过以量感为主题的论文,研究还处于初步探索阶段。

在“对量感的实践”方面,教师倾向于在第一、第二学段培养学生的轻重感(质量单位)、持续感(时间单位)和距离感(长度单位),在第三学段培养学生的空间感[体积(容积)单位]。83%的教师认为学生较难建立体积和容积单位的量感。大多数教师愿意利用图片、视频、操作等多种学习方式来帮助学生建立量感,但在尝试项目活动、学科实践体验等更新颖的教学方式上缺乏勇气。只有1%的教师愿意尝试这样的教学方式。

2.学生问卷

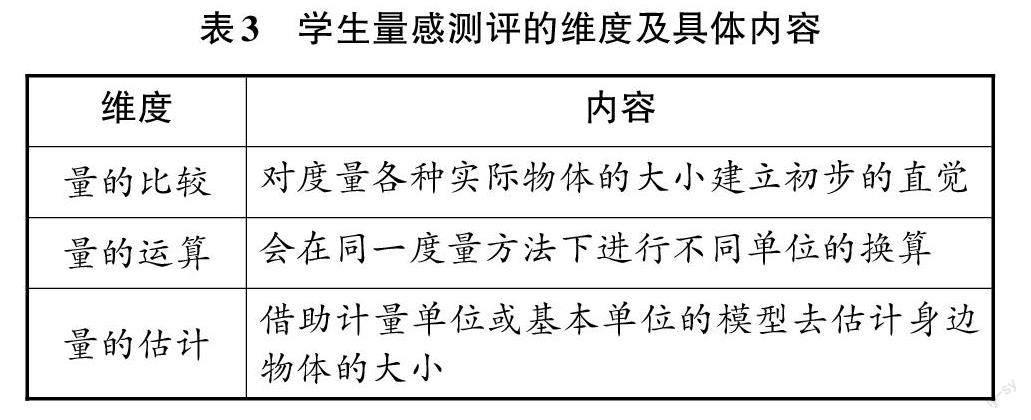

学者孙思雨、孔企平认为,量感是指“学生关于量的比较、运算和估计等方面的感悟”。笔者根据该标准的维度进行问卷设计和调研(见表3)。

(1)对量的比较调查结果的分析(见表4)

在解答关于基本的体积单位和容积单位(如1立方厘米、1立方分米、1立方米、1升)的题目时,学生的正确率较高,在90%以上。这表明学生对基本体积单位表象的建立比较牢固。然而,对于涉及体积单位或容积单位的选择的题目,只有57.14%的学生能够正确解答。这说明学生在正确选择容积单位和体积单位的能力方面还需要进一步提升。

(2)对量的运算调查结果的分析(见表5)

《课程标准》指出,量感的主要表现之一是会在同一度量方法下进行不同单位的换算。数据显示,学生此题的得分率很低,六年级学生的正确率甚至比四、五年级学生的还要低,这应该是知识遗忘造成的。可能是六年级时教师还在教学新内容,尚未开始进行小学阶段的全面复习,导致学生对知识的遗忘。

除了量化分析,笔者还对三个年级的学生进行了个别的随机访谈。当问及“你能描述一下1平方千米有多大”时,四年级的学生反应最迅速,因为他们刚刚学过这个知识点。而五年级和六年级的学生往往稍有迟疑——回忆在不同单位之间进行转化和换算的方法。这表明学生在定量描述和刻画方面还有待提高和完善。

(3)对量的估计调查结果的分析(见表6)

二年级学生只学习了长度单位米和厘米,尚未学习其他长度单位,干扰小,正确率反而更高。随着年级的升高,学生陆续学习毫米、分米、千米等长度单位,学得越多,越容易混淆。可以看出,大多数学生还不能很好地借助生活中的物体去估计其他物体的长度,估测物体长度的能力还有待加强。

三、基于问卷调查的思考与启示

1.在观念革新中助力学生核心素养发展

调查发现,有60%的教师在未翻阅《课程标准》的情况下,定义量感的准确度仅有60%。这说明尽管大多数教师听说过量感,但对其内涵的理解不够准确,对其具体的认识表现也不清晰,这给量感教学的开展造成了一定的阻碍。学者刘徽曾说:“我们未来要实施的教学可能与我们过去习惯的教学不同,甚至可能与我们自己的学习经历都不同,这就需要教师进行思维上的革新。”教师观念的革新对学生的发展至关重要,只有将先进的教育理念融入教学实践中,学生才能受益,学生素养提升才能实现。因此,教师需要加强对知识结构化的理解和认识。

美国心理学家布鲁纳在《教育过程》中指出,学习结构就是学习事物是怎样相互关联的;不论我们教授什么学科,都必须让学生理解该学科的基本结构。每门学科都有其自身的学科结构和框架。当前,教育领域各學科都强调单元整体建构,因此 教师应首先形成结构化的思维,并将这一理念应用到教学中。接着,在度量的教学中,教师需要加强对量感内涵和度量本质的认识。教师应将《课程标准》中描述的量感的一般表现与教材中的具体内容结合起来,以培养学生素养为目标,细化量感在各个学段、领域和主题中的教学目标、内容要求和学业标准。教师只有自身对《课程标准》和教材有清晰的认识和深刻的理解,才能更好地组织和实施课堂教学。最后,教师应培养学生以定量的方法解决问题的良好习惯。《课程标准》指出,建立量感有助于养成用定量的方法认识和解决问题的习惯。度量的本质在于度量单位的累加。在度量教学中,教师要改变以往重视知识本身而轻视动手体验的模式,引导学生积极参与学科活动,用定量的方法深入学习相关知识内容,深刻理解度量的本质,形成高阶思维能力。

2.在内容设计中重视常见的量的教学

量感的发展基于对“量”的内容的理解,通过“量”这个载体来提升能力水平。在图形与几何领域中,图形测量是培养学生量感的主要阵地。这一部分内容丰富,具有阶段性和结构化的特点,很多教师都对其进行了深入的研究,取得了较好的效果。然而,在综合与实践领域中,常见的量,如货币、质量、时间等,由于体量较小,内容分散,往往不能引起足够的关注,教学实践方面的研究也较少。

在测评中发现,学生对质量单位的理解较为薄弱。大约有五分之一的学生认为“一包挂面的质量有1千克”是错误的,这既反映出学生的生活经验不足,也反映出学生对克与千克的理解和掌握还不够到位。《课程标准》指出,综合与实践领域的教学活动,以解决实际问题为重点,以跨学科主题学习为主,以真实问题为载体,适当采取主题活动或项目学习的方式呈现。对此,教师可以尝试以做蛋糕的活动形式来教授克与千克的内容,将学生带出教室,进入学校食堂,在面点师傅的帮助下,通过分工交流和合作探究实现“做中学、用中学、创中学”。另外,“欢乐购物街”是小学综合与实践领域中的一个主题活动,旨在引导学生认识人民币、学习货币的有关量。根据学生的认知规律和心理特点,教师可以通过阅读绘本和角色扮演等方式进行教学。

3.在具身体验中提升对量的估计能力

估测是培养量感的重要途径。《课程标准》指出,能合理得到或估计度量的结果。估测不仅可以帮助学生进一步感受度量单位的大小,还可以帮助学生积累度量单位累加的经验,体验度量的实际意义和应用价值。

学生解答量的估计中的题目“估一估,大约()根筷子接起来长1米”的正确率相对较低。这说明教师需要为学生提供丰富的体验活动,以提升他们的数学核心素养。学习并不仅仅是一种精神活动,它更是学习本身与身体、环境相互交流和融合的过程。数学教学应立足于学生的生活实际,通过创设真实情境,增强学生的体验,丰富他们的经验,以提升学生解决问题的能力。

学生的学习是一种主动建构的过程,动手实践、自主探索和合作交流是学习数学的重要方式。在进行估测时,学生不仅需要考虑测量情境中的各种条件和要求,还需要了解测量工具的特征,并合理选择度量单位、参照物、测量方法和计算公式。例如,教学“教室有多长”时,教师可以在课前将教室内的桌椅搬到室外或者集中堆放到教室的角落,让学生先从视觉上感知教室空间的大小;然后,让学生手拉手站成一排或者用脚步测量教室的长度,通过这样的方式,学生在体验中建立对教室长度的概念,并形成估测能力。在这样的真实情境中,学生需要具备不同单位之间相互转换的知识,同时还需要具备相应的运算能力。在整个过程中,学生既可以直观地感知平面的长度、宽度和面积,又可以发展推理能力和应用意识。

4.在学科实践中增强量的比较意识

崔允漷教授在《学科实践,让“自主、合作、探究”迭代升级》一文中指出,学科实践是理论与实践相统一、知行结合的学习方式,并强调通过实践获取、理解与运用知识,鼓励学生在实践中建构、巩固和创新自己的学科知识。余文森教授也指出,以核心素养为导向的课程改革的重要任务之一是在整体上推进育人方式从认识到实践的转变,确立学科实践在学科学习中的核心地位,让学科实践成为学科教学的新常态。学科实践代表了学习方式变革的新方向。在日常教学中,教师需要改变理念、更新观念,摒弃“虚探究”和“假探究”,引导学生像学科专家一样思考和实践。

本次测评反映出学生在建立较大的体积单位和容积单位的表象方面存在一定的困难,这值得反思。在课堂教学中,教师已经采用多感官、多维度的方式让学生认识体积和容积的度量单位,但为什么在面对具体的生活情境时,学生仍然频繁出错?这是因为较大的度量单位与学生的生活实际相距较远,学生缺乏直观感知和经验积累,自然产生了陌生感和距离感。或许,这需要一些“中间量”作为过渡,只有让学生积累一些更大的量,并将其作为参照,他们才能推理出更大的量。例如,通过演示让学生了解1升水有多少,然后引导学生借助容器去建立2升、5升、10升、50升水体积的概念。这样就为学生搭建了一个“扶手”,当学生遇到洗碗池或浴缸可以容纳多少水时,他们的答案会更准确。此外,学科实践的内容可以更加丰富。例如,探究不同类型纸张的厚度,认识身体比例,了解家庭成员的体重,测量个人学习用品,等等。在感兴趣的主题下,学生更乐于开展探索性学习活动,拥有更多的收获。

小学生量感的发展是一个持续且逐步进阶的过程。在这个过程中,教师需要更新自己的观念并进行自我革新,同时提供多样化的学习素材,突破传统课堂的局限性。此外,加强学科实践,并采用适当的教学策略也是至关重要的。只有通过多维度的努力,才能全面促进学生量感素养的持续发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 史宁中.小学数学中的度量[J].小学教学:数学版,2020(3):13-15.

[2] 孙思雨,孔企平.“量感”的内涵及培养策略[J].小学数学教师,2021(Z1):44-47.

[3] 刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022.

[4] 布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍,译.北京:文化教育出版社,1982.

【本文系福建省教育科学“十四五”规划2022年度课题“深度学习下发展小学生量感的行动研究”(课题批准号:FJJKZX22-427)、厦门市专家型教师培养对象2022年度课题“小学数学‘图形的测量单元教学设计研究”(项目编号:10200202201007)的研究成果。】

(责编 金 铃)