伴抑郁的稳定期精神分裂症患者细胞因子水平变化及其影响因素研究

2023-02-11孙亮刘志伟张雨龙张大鹏李文正姚献虎刘寰忠1

孙亮,刘志伟,张雨龙,张大鹏,李文正,姚献虎,刘寰忠1,,6*

精神分裂症是一种病因不明的慢性精神疾病,在我国的发病率约为0.7%[1],为患者家庭及社会带来沉重的负担。精神分裂症的病因尚不明确,目前发病原因主要支持生物-心理-社会模式,生物方面的影响主要与遗传相关,精神分裂症是多基因遗传病;心理因素主要包括个人性格和心理素质;社会因素包括人与环境的关系,主要是社会环境对健康的影响。既往有关遗传学、免疫学和临床研究的数据表明,免疫系统参与精神分裂症的病理生理过程[2-3]。免疫功能障碍,如细胞因子的异常水平,可能与精神病症状的改变密切相关[4]。研究表明,炎性因子的异常水平与精神分裂症患者的精神运动异常、疾病行为、认知障碍或抑郁症状相关[5-7]。此外,与健康人群相比,抑郁症患者血浆细胞因子水平亦存在差异[8-9]。目前关于稳定期患者血浆细胞因子水平的研究较少,本研究拟探讨稳定期精神分裂症伴发抑郁症状患者细胞因子水平的变化、与精神症状严重程度的关系以及潜在的临床意义。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2018年5—12月安徽医科大学附属巢湖医院、合肥市第四人民医院和马鞍山市第四人民医院精神科收治的稳定期精神分裂症患者。纳入标准:(1)符合国际疾病分类第10版(international classification of diseases 10,ICD-10)中精神分裂症的诊断标准,简明精神病量表(BPRS)<35分,病程>2年[10];(2)年龄18~75岁;(3)本人或家属知情并签署知情同意书。排除标准:(1)合并神经系统疾病或感染性疾病;(2)合并物质依赖或智力发育迟滞;(3)孕妇或哺乳期女性;(4)近期服用非甾体类抗炎药、皮质类固醇或免疫调节剂。本研究经安徽医科大学附属巢湖医院伦理委员会审批(编号:201805-kyxm-03)。

1.2 临床资料收集

1.2.1 一般资料 采用自编的问卷调查表,符合入组标准且经患者及家属同意后,由资料收集人员指导填写,收集患者的基本资料,包括年龄、性别、体质指数、受教育年限等;总病程、发病年龄、住院次数、服用药物种类等临床信息提取自电子医疗记录。参照世界卫生组织(WHO)推荐的限定日剂量(DDD)换算法,将抗精神病药物剂量等价转换成氯丙嗪剂量[11]。

1.2.2 血液采集及检测 采集患者空腹血,使用流式细胞仪(BDFACSCantoTMⅡ型)多重液相蛋白定量技术(Cytometric Beads Array)进行处理后得到分离状态的单细胞,再统一使用免疫荧光技术测定患者血浆炎性因子。试剂盒(人可溶性蛋白CBA Flex Set检测溶液)购于上海优宁维生物科技股份有限公司,具体参考文献[12]。

1.2.3 量表评估 采用阳性和阴性症状量表(Positive and Negative Syndrome Scale,PANSS)评估患者的精神病症状,使用PANSS五因子模型[13],按精神病理水平递增的7级评分法评分,分别计算阳性因子(P1,P3,P5,G9,总分28分)、阴性因子(N1,N2,N3,N4,N6,G7,总分35分)、认知因子(P2,N5,G11,总分21分)、抑郁因子(G2,G3,总分14分)及兴奋因子(P4,P7,G8,G11,总分28分)得分。其中PANSS量表中条目P2~P7、N1~N2、G1~G10等18个条目总分构成BPRS,总分126分。采用卡尔加里精神分裂症抑郁量表(CDSS)评估精神分裂症患者的抑郁症状:以CDSS总分≥5分定义为抑郁[14](为伴抑郁组,其余为不伴抑郁组)。经反复一致性培训,量表评分组内相关系数(ICC)均>0.85。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.0进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验;非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,两组间比较采用Mann-WhitneyU检验法;计数资料以相对数表示,两组间比较采用χ2检验。采用Spearman秩相关分析探讨抑郁组患者CDSS总分与组间差异变量之间的相关性。采用多元线性回归分析探讨稳定期精神分裂症患者伴发抑郁的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象人口学资料与抑郁的发生率 本研究共纳入111例稳定期精神分裂症患者,其中男88例(79.28%)、女23例(20.72%);年龄19~74岁,平均年龄(43.1±10.8)岁;发病年龄10~49岁,平均发病年龄(26.0±8.1)岁;病程3~46年,平均病程(16.8±9.2)年;抑郁发生率为28.83%(32/111)。

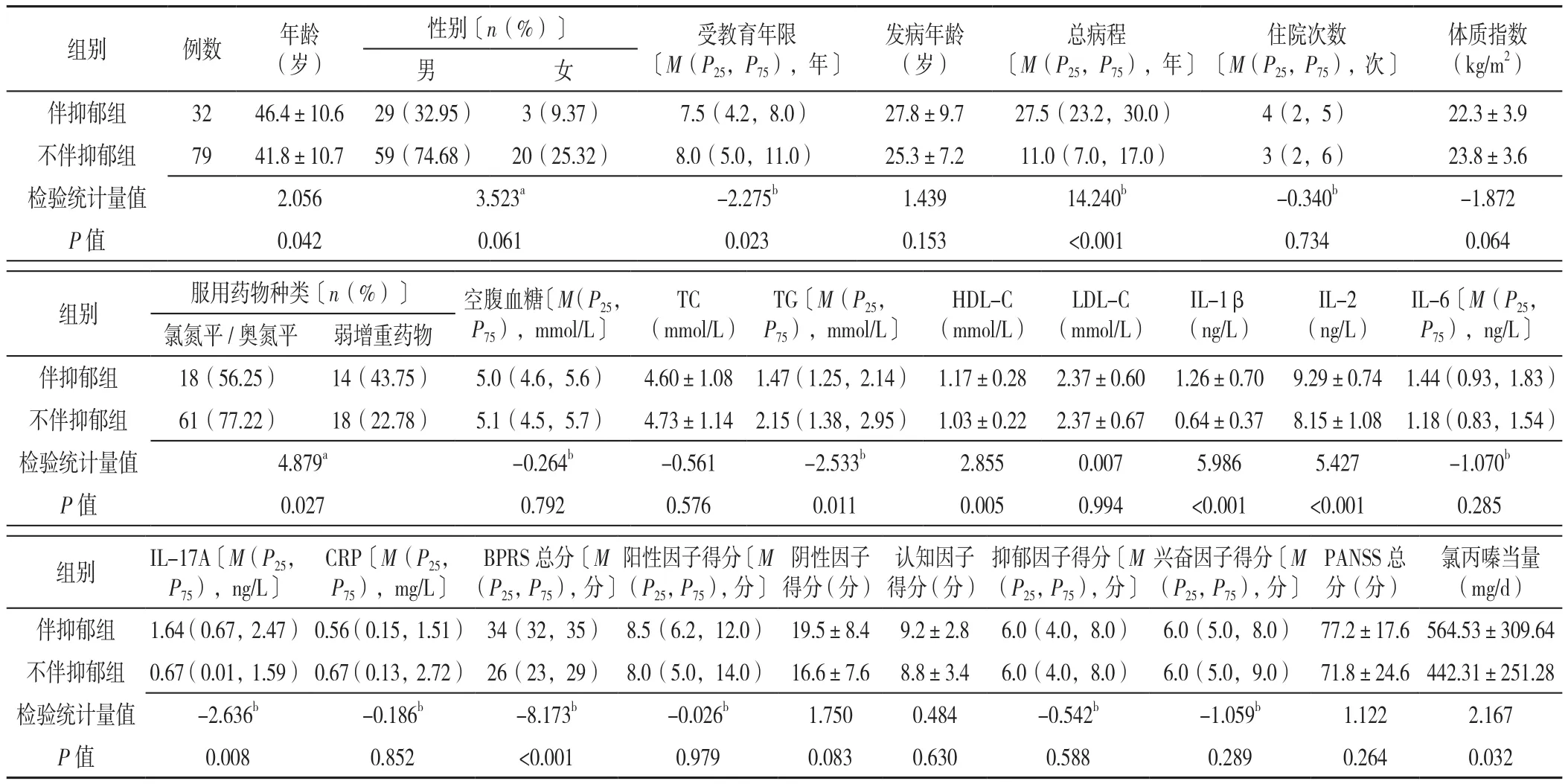

2.2 两组患者临床及生物学指标比较 伴抑郁组和不伴抑郁组患者年龄、受教育年限、总病程、服用药物种类、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、白介素(IL)-1β、IL-2、IL-17A、BPRS总分、氯丙嗪当量比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者性别、发病年龄、住院次数、体质指数、空腹血糖、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、IL-6、C反应蛋白(CRP)、阳性因子得分、阴性因子得分、认知因子得分、抑郁因子得分、兴奋因子得分、PANSS总分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 伴抑郁组和不伴抑郁组的稳定期精神分裂症患者临床资料比较Table 1 Comparison of clinical data between stable schizophrenia patients with and without depression

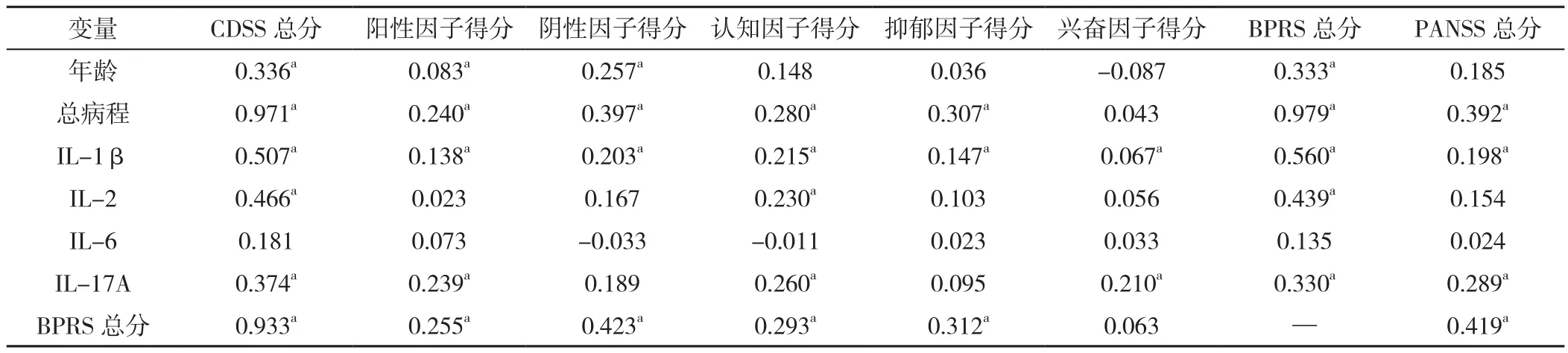

2.3 炎性因子水平与精神病症状量表评分的相关性分析 Spearman秩相关分析显示,CDSS总分与年龄、总病程、IL-1β、IL-2、IL-17A及BPRS总分呈正相关(P<0.05),其余变量相关关系见表2。

表2 炎性因子水平与精神病症状量表评分的相关性分析(rs)Table 2 Correlation analysis of age,duration of schizophrenia,and plasma cytokines with psychiatric symptoms

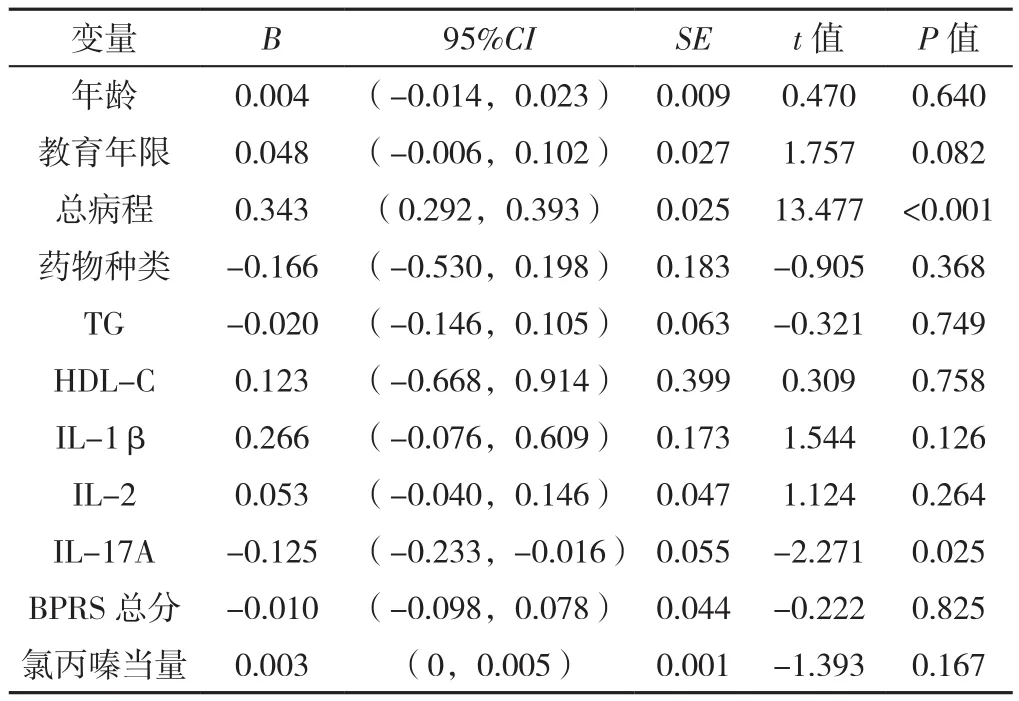

2.4 多元线性回归分析 以精神分裂症患者CDSS总分为因变量(赋值:实测值),以单因素分析中差异有统计学意义的变量,如年龄、教育年限、总病程、药物种类、TG、HDL-C、IL-1β、IL-2、IL-17A、BPRS总分及氯丙嗪当量为自变量(赋值:实测值),进行多元线性回归分析发现,较高水平的IL-17A是稳定期精神分裂症患者伴发抑郁的保护因素,较长的总病程是稳定期精神分裂症患者伴发抑郁的危险因素(P<0.05),见表3。

表3 稳定期精神分裂症患者伴抑郁影响因素分析的多元线性回归分析Table 3 Multivariate linear regression analysis of influencing factors of depression in stable schizophrenia

3 讨论

本研究以稳定期精神分裂症患者为研究对象,探讨伴或不伴抑郁症状其精神症状及细胞因子的水平差异。结果表明伴抑郁组患者的血浆IL-1β、IL-2、IL-17A水平均高于非抑郁组患者。既往研究亦指出,慢性精神分裂症患者IL-1β与IL-2均明显升高[9],且经药物治疗后,细胞因子水平明显下降,提示治疗后精神症状的改善与机体炎症程度存在相关关系[15-16]。EKER等[8]发现,精神分裂症合并抑郁症的患者IL-2水平明显升高,可能参与了精神分裂症合并抑郁症状的病理发生机制。有研究指出,未服药的精神分裂症患者IL-6较健康对照组人群明显升高[17],然而二者之间IL-2水平没有差异[18-19]。此外,与单纯抑郁症患者相比,精神分裂症患者炎性标志物水平,如IL-6、IL-18及肿瘤坏死因子α(TNF-α)等明显较高[20],由此作为慢性炎症性疾病的二者之间可能存在相互叠加作用。有研究指出精神病急性发作时IL-17水平下降[4,21],而本研究发现伴抑郁的稳定期精神分裂症患者血浆IL-17A水平是升高的,与PILLINGER等[6]荟萃分析得出的结论一致。除此,一项纳入82项研究的抑郁症群体荟萃分析显示,抑郁症患者的IL-2、IL-6、IL-17A水平明显升高,而IL-1β水平增高或降低的趋势尚不清楚[22]。

此外,IL-17A与精神分裂症患者较高的阳性症状评分一般精神病理评分、PANSS总分呈正相关,提示较高水平的IL-17A与更重的精神病症状密切相关[23-24]。本研究虽发现高水平的IL-17A与精神分裂症患者较重的抑郁症状相关,但多元线性回归分析提示前者是稳定期精神分裂症伴抑郁的保护性因素,可能是由于研究样本量、研究对象人群、细胞因子检测方法等方面差异所致。

既往文献并未阐明精神分裂症患者伴随的抑郁症状是作为独立的一个维度,还是与之并存的重度抑郁症单独的症状。临床中精神分裂症患者出现的抑郁症状,常存在很多方面的影响,除了炎性因子外,还有可能与长期患病给患者带来的经济压力、病耻感、工作能力、家庭和社会支持有关。而炎性因子水平与精神分裂症患者临床症状的关系较为明确;GANGULI等[25]指出患者IL-2水平与阴性症状呈负相关,与阳性或抑郁症状无相关关系。MOMTAZMANESH等[2]表明,精神症状严重程度、攻击的发生率、认知能力和临床治疗反应与IL-2、IL-6、IL-8等细胞因子的水平密切相关。首发精神分裂症患者使用抗精神病药物治疗后,血浆IL-2[15]、IL-4、IL-6及IL-10均明显降低,提示精神分裂症患者临床症状的改善同时伴有细胞因子水平的下降[18]。也有研究发现,IL-6、IL-10及TNF-α水平与精神分裂症患者PANSS总分并不存在相关关系[19]。本研究亦发现,IL-1β与CDSS总分、阴性因子、认知因子及PANSS总分呈正相关关系;IL-17A与CDSS评分、阳性症状、认知因子、兴奋因子得分及PANSS总分之间呈正相关。同样,DIMITROV等[26]指出IL-17A水平与阳性症状、一般病理症状及PANSS总分之间存在相关关系。本研究发现,较高水平的IL-17A与较重的抑郁症状相关,但多元线性回归分析显示高水平的IL-17A是稳定期精神分裂症伴发抑郁的保护性因素;提示较高水平细胞炎性因子(IL-17A)水平可能与精神分裂症患者伴发抑郁症状之间存在联系,但对其临床症状的影响仍需进一步探索。

本研究的局限性:首先,本研究为横断面调查,无法就患者细胞因子水平与其临床症状的因果性做出结论,仅得出二者之间的相关性,同时众多细胞因子中,本研究所分析的细胞因子有限,精神分裂症患者精神病理症状可能与其他细胞因子及递质有关。其次,除了抗精神病药物,患者有无服用抗抑郁药物、地西泮类药物等其他药物未在调查问卷中进行采集,在接下来的相关研究中会进一步探索抗抑郁药与炎性因子水平的联系。最后,本研究样本量较小,下一步需扩大样本量进行多时点、不同症状的患者细胞因子的随访检测,以探讨精神分裂症患者不同细胞因子水平的发生机制及与临床症状的因果关系。

综上,本研究揭示稳定期伴抑郁的精神分裂症患者细胞因子水平(IL-1β、IL-2及IL-17A)高于不伴抑郁患者,且高水平的IL-17A与患者的临床症状之间存在密切联系。未来的研究中,需进一步探索不同临床阶段的精神分裂症患者体内的细胞因子水平,以期为精神分裂症的早期诊断及早期干预提供一定的价值。

作者贡献:孙亮、刘志伟、张雨龙、刘寰忠负责文章的构思与设计;孙亮、刘志伟、刘寰忠负责研究的实施与可行性分析;张大鹏、李文正、姚献虎负责数据收集、整理;孙亮、刘志伟、张雨龙负责统计学处理;孙亮、刘志伟、刘寰忠负责结果分析与解释,撰写及修订论文,并负责文章的质量控制及审校;刘寰忠对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。