国民党统治时期的国葬制度(1927—1949)

2023-02-10林柏耀

林柏耀

(浙江大学 历史学院,浙江 杭州 310058)

国葬(state funeral),一般是指以国家名义为逝者举行的治丧活动。中国古代的封建王朝也把帝、后之丧唤作“国丧”或者“国恤”,但其实并非该种意义上的国葬。近现代国葬更多想传达的是国家对于有殊勋公民的高度褒扬,显然有别于传统皇权政治文化中的“国丧”。可以认为,近现代的国葬由于牵涉到官方对人物的论定及国家对历史的叙述,不仅在当时是政权塑造自身政治文化的重要手段,而且于今日也是“新文化史”“新政治史”研究中观察过往政治运行实态的窗口。(1)参见Harry Garlick,The Final Curtain:State Funerals and the Theatre of Power,Atlanta:Rodopi,1999;李恭忠:《“党葬”孙中山:现代中国的仪式与政治》,《清华大学学报》2006年第3期;陈蕴茜:《国家典礼、民间仪式与社会记忆——全国奉安纪念与孙中山符号的建构》,《南京社会科学》2009年第8期。然而,管见所及,目前史学界对民国国葬的研探主要聚焦于北京政府时期,而对国民党统治时期的国葬制度则少有专门性的考察。(2)张学继:《民国时期的国葬制度》,《民国春秋》1998年第2期;亓秀娟:《南京国民政府的抚恤褒扬制度——以辛亥、抗战烈士为中心》,湖南师范大学硕士学位论文,2014年,第29—30页。有鉴于此,本文利用台北“国史馆”档案、《国民政府公报》、报刊杂志等资料对国民党统治时期国葬制度的形成、运作、政治效用及社会评价等方面的内容进行研讨,以冀揭示出国民党统治时期国葬制度的多面性与复杂性,并为近代中国国家仪式的后续研究奠定基石。

一、从“党葬”到“国葬”:国葬制度的建构

国葬在中国的实行始自民国初年。1916年10月31日,“手创共和”的中华民国开国元勋黄兴去世,随后不越旬日,有“护国军神”之誉的蔡锷也在11月8日病故于日本。伟人遽逝,引发了举国上下的一致哀悼。为表彰黄兴、蔡锷对创建及维护民国的卓越贡献,时被袁世凯非法解散的第一届国会复会后,即决定创制专门的法律,以国葬礼来安葬二人。为此,国会于1916年12月18日通过了首部《国葬法》。同月,北京政府颁令国葬黄、蔡。翌年4月,蔡锷、黄兴的国葬典礼先后在湖南长沙举行。《大公报》发表时评,声称:“民国之实行国葬,自二公始。”(3)《国葬》,天津《大公报》1917年4月18日,第7版。

孙中山1925年在北京逝世后,段祺瑞执政府随即决定为之举行国葬,不过,在野的国民党鉴于当时安葬孙中山的条件并不成熟,最后所进行的葬仪为出殡停灵,“暂厝”西山碧云寺而已。待至国民政府统一全国后,孙梓方被迁葬南京。而对于1929年孙中山“奉安”紫金山一事的性质,学术界存有较大分歧。有学者把“奉安大典”视作“超级国葬”。(4)陈蕴茜:《崇拜与记忆:孙中山符号的建构与传播》,南京大学出版社2009年版,第134页。亦有学人认为:国民党为孙中山举行的是独一无二的“党葬”大典。其具体理由,一为正式安葬期间当局极力避免使用“国葬”一词;二是中山陵碑文仅书“中国国民党葬总理孙先生于此”,“极为鲜明地凸显了‘党葬’性质”。(5)李恭忠:《中山陵:一个现代政治符号的诞生》,生活·读书·新知三联书店2019年版,第63页。还有学者部分地认同了“党葬”的观点,但他通过细致地辨析史料后发现:在对外国使团的公函中,国民党政权处处将孙中山的葬事称为“国葬”,进而作出解释:“在‘国’际外交事务中,只有以‘国’的身份出现才具正当性,只有此‘国葬’才对外国具有说服力、影响力和合法性,这也正是中国特色‘党国一体’的表达。”(6)郭辉:《民国前期国家仪式研究(1912—1931)》,社会科学文献出版社2013年版,第187页。可见,学术界对1929年孙中山葬事大致形成了“奉安”“国葬”“党葬”三种既有相当独立性又呈现出一定交叉性的看法。至于要评判各类说法“孰是孰非”,恐怕还须回到原本的历史场景中去考察。1933年国民政府文官处致内政部的一份函件曾有这样的清晰明示:“查国葬先哲仅黄陂(笔者注:指黎元洪)、茶陵(笔者注:指谭延闿),此外并无他案。”(7)《国民政府文官处函内政部》,台北“国史馆”藏,档案号:001-036220-00001-029。但吊诡的是,三年后,内政部主持编纂的《内政年鉴》却又“执固”地将“孙总理”列入到“国葬先哲”中。(8)内政部年鉴编纂委员会编:《内政年鉴·礼俗篇》,商务印书馆1936年版,第9页。相类的矛盾,甚至还出现在那些处于统治中枢的国府委员群体内,以国民政府委员会的一次会议为例。(9)《国民政府委员会第一次至第九次会议速记录》,台北“国史馆”藏,档案号:001-046100-00022-001,第166—167页。会议主席林森首先认为“总理”是党葬。周震鳞当即提出异议:“与其说总理是党葬,不如说是国葬,因所用葬费皆系用国家的钱。”叶楚伧的看法颇为独树一帜:“总理之葬,是应超于党葬国葬之上的。”柏文蔚一语破的地指出:“总理是党葬还是国葬,实也不易区别。”可知,在昔时中央高层人物乃至政府部会中,根本上亦未对“总理”葬事的“名分”形成统一认识。但孙中山“奉安典礼”的举行,无疑为将来“党国”时代的政要葬礼树立了一个可资借鉴的标杆,催生出国民党统治时期的国葬制度。

1928年6月黎元洪病逝后,南京国民政府委员会曾就其“营葬办法”展开磋商。会上,拥有法学博士学位的王正廷提议订定统一的《国葬法》,“否则此次对黎则用某种国葬办法,将来有须国葬者又另订一办法,实在不妥当”;但这项具有前瞻性的意见却被会议主席谭延闿以“将来再订统一办法”为由搪塞过去,最终未能落到实处。(10)《国民政府委员会第七十一至八十次会议速记录》,台北“国史馆”藏,档案号:001-046100-00018-001,第101—102页。无论何人都难以逆料到,国民政府首部《国葬法》的出台,恰是与谭本人的逝世有着密不可分的关系。1930年9月22日,时任行政院长谭延闿因脑溢血病逝于南京寓所。同日,国民政府决定即日成立治丧办事处,“至于葬事问题,决用国葬,惟须经过最高党部决议后始明令施行”。(11)《谭延闿氏昨晨逝世》,《申报》1930年9月23日,第4版。

1930年9月25日,中政会召开临时会议讨论谭延闿的葬事问题。(12)《政治会议临时会议速纪录第018次》,中国国民党文化传播委员会党史馆藏,档案号:中央临时018。此次会议主要通过了两项决议案:第一,谭延闿予以国葬,详细办法由治丧委员会拟定;第二,按照1916年《国葬法》的规定,只有国会方拥有授予国葬的决定权,“现在没有国会”(胡汉民语),故而原有法律不适用,需要邵元冲及李文范重新拟定。9月26日,秉持中政会意旨行事的国民政府召开会议,正式决议国葬谭延闿。30日,立法院长胡汉民将邵、李提交的《国葬法》草案呈送国民政府作最后审核。10月3日,国府第96次国务会议最终通过了《国葬法》。

1930年版《国葬法》的颁行,首先使得“谭院长之国葬,有法可援,而一般有国葬资格之伟人,将来亦可依法举行之”(13)清心:《立法院为谭延闿国葬开快车》,《克雷斯》1930年9月30日,第2版。,为谭氏及日后有关人物的国葬提供了法律凭据。就法条而言,南京国民政府和北京政府所订《国葬法》的主要不同在于,“应否举行国葬,其决定权前者在国民政府国务会议,而后者在国会”(14)张学继:《民国时期的国葬制度》,《民国春秋》1998年第2期,第24页。,其他内容则大同小异。此种区别,从大的方面讲,当然寓示着“法统”或政治制度的改变:从民元时期形式上的三权分立到国民政府时期的一党训政。从较小的方面来说,南京政权成立初期,为稳定社会秩序、巩固统治基础,“在内政方面,国民政府最重要的工作就是修改旧法律,制定新法”(15)陈立夫:《成败之鉴:陈立夫回忆录》,台湾正中书局1994年版,第133页。,因此,新《国葬法》的制定不能说没有迎合该项需要的考量。

《国葬法》通过后,因该法第五条载明“国葬之仪式,由国民政府以命令定之”,所以政府尚有订立《国葬仪式》的必要。10月14日,司法院长王宠惠“参酌总理奉安礼节及各国国葬仪式”拟具仪式草案10条,送交国民政府“查照办理”。翌日,国府第5次临时国务会议几乎原封不动地通过了该草案,紧接着这份《国葬仪式》也被公诸全国。然而,10月17日为谭延闿棺柩的移灵日期,“谭院长国葬典礼办事处”见《国葬仪式》迟迟未能出台,遂于10月11日将自订的《谭院长移灵礼节及公祭礼节》先期呈交国府,请之“迅赐核定,并公布周知”。(16)《宋子文等呈国民政府》,台北“国史馆”藏,档案号:001-036320-00002-007。比照《国葬仪式》与《谭院长移灵礼节及公祭礼节》,其实二者在内容上相差无几,均参考自孙中山的奉安礼节,惟因时间仓促,数日后谭氏移灵、公祭中的有关仪节主要采用的是后者。

而在1932年谭墓的修筑阶段,“谭院长国葬典礼办事处”尚一度去函中枢询问:“关于谭院长逝世日,每年应否举行纪念典礼?”就此,国民党中央执行委员会曾作出“交由国民政府核定”的批示。(17)《中国国民党中央执行委员会秘书处留京办事处函国民政府文官处》,台北“国史馆”藏,档案号:001-012111-00009-006。然则,或许是因为政府迁都洛阳、办公有所窒碍的原故,大约过了一个季度,国府方在回迁南京后的首次委员会议上处理该项问题。按照会议决议,1933年3月中旬,文官处拟制出《国葬先哲逝世日纪念典礼条例草案》一份,并送交立法院审议。同月下旬,立法院院会认为《条例草案》无须经过立法程序,国民政府遂在5月9日将之明令公布。自此,因纪念谭氏忌辰而订的《国葬先哲逝世日纪念典礼条例》正式成为当世可资遵循的法规性公文。凡此种种,因应谭延闿的病故,国民党统治时期的国葬制度被初步建立起来了。

从1930年至1949年,《国葬法》又陆续在1936年、1937年、1947年和1948年经过四次修订,大致从墓葬规范、国葬费用及决定程序等方面着手,对相关内容进行了枝节性的增删调整。例如,由于1936年版《国葬法》的新增条文:“为举行国葬应设立国葬墓园,其条例另定之。”其后《国葬墓园条例》《国葬墓园管理处组织规程》《国葬墓园设计委员会组织规程》等一系列规程条例亦随之衍生而出。又如,尽管国葬费用早经规定由“国库支出”,但1930年版《国葬法》及1936年版《国葬法》皆未对其数额予以明确;至1937年,新修正颁布的《国葬法》始将葬费定为一万元;到了抗战胜利后,国府出于对通货膨胀因素的考虑,更是在1947年版《国葬法》中把费用额度大幅调升至二亿元。另如,1948年5月20日,国民政府改称“中华民国政府”,同年6月修订颁布的《国葬法》遂也自然而然地将国葬决定程序改为经行政院会议通过后再“由总统以命令公布之”。除此以外,与“国葬”相关的通则、办法还有《国葬典礼办事处组织通则》(1937年制定)和《国葬灵梓移运办法》(1948年制定)等等。上述种种法令规章,共同组织建构起国民党统治时期的国葬制度。

二、数目几何:国葬人数的辨析

国葬是国家授予国民之名器,无论在北京政府时期,还是南京国民政府时期,它都以国家法律的形式加以确定,其实施有着一定的决定过程,被认为 “是要政府的命令来施行的”。(18)《政治会议临时会议速纪录第018次》,中国国民党文化传播委员会党史馆藏,档案号:中央临时018。因此,如果一人得受国葬,则必须要经过中央政府的议决授予乃至明令公布。道理既是如此,即意味着某人物如果获得国葬,就必定会在政府公报上向全国广而告之,或是在官方文件中留有相关记录,只要系统地检视这些资料,不但“获得国葬者的人数问题”能得到有效确切的解决,而且平常所见的史实谬误也能得到勘正。譬如,某篇学术论文提到“格桑泽仁逝世后,国民政府赐以国葬”(19)王川:《格桑泽仁传略》,《西南民族大学学报》2009年第3期,第31页。,但《国民政府公报》上登载的仅是“故国民参政会参政员格桑泽仁……据行政院呈请公葬到府,追念勋绩,应予照准”(20)《国民政府令》,《国民政府公报(第2819号)》1947年5月8日,第1页。,两相比较,前者的表述缺乏史料支撑,后者不仅为一手材料,且有纸媒报导可资印证。(21)《格桑泽仁公葬》,上海《大公报》1947年5月9日,第2版。如此,当可断定格桑泽仁所受的是公葬而非国葬。再如,一份学位论文于开篇便述及“1938年刘(湛恩)被日伪暗杀后,国民政府为其举行国葬”(22)吴文华:《刘湛恩任职沪江大学校长期间的救国理念与实践》,华中师范大学硕士学位论文,2017年,第2页。,作者的写作目的或在昭显刘湛恩的生荣死哀,却在不经意间与政府公报中的记载“沪江大学校长刘湛恩尽瘁教育……应即特令褒扬,予以公葬”(23)《国民政府令》,《国民政府公报》(渝字第42号)1938年4月23日,第11页。相违背。诸如此类的史实错误,亟应予以订正。

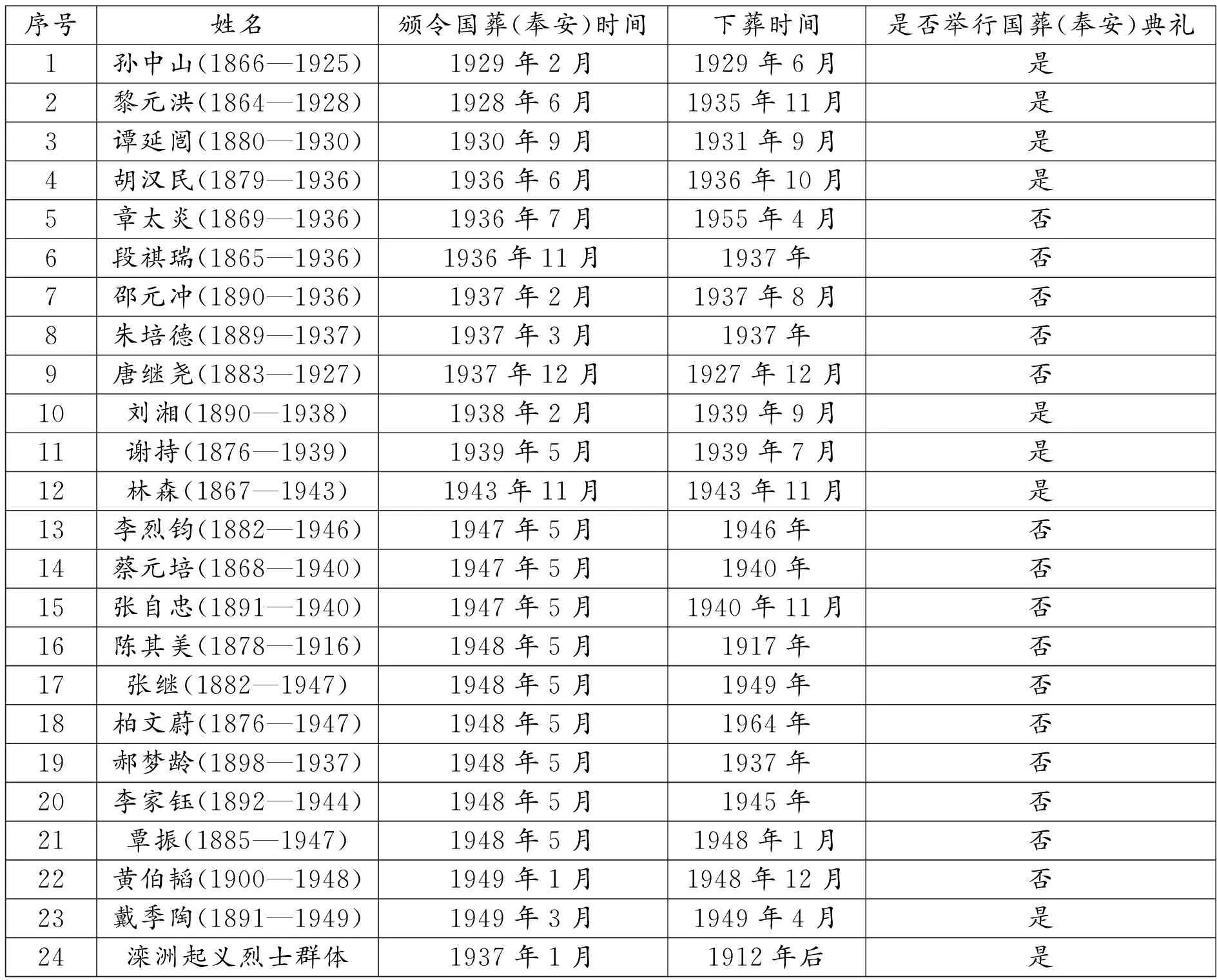

循照前段设想的问题解决思路,经过系统翻阅搜检《国民政府公报》及《总统府公报》后,查得国民党统治时期获得国葬的人物有黎元洪、谭延闿、胡汉民、章太炎、段祺瑞、邵元冲、朱培德、唐继尧、刘湘、谢持、李烈钧、蔡元培、张自忠、陈其美、张继、柏文蔚、郝梦龄、李家钰、覃振、黄伯韬、戴季陶等21人,另有一滦州起义烈士群体。此外还需特别注意的是,国民党总理孙中山和国民政府主席林森的丧葬活动多被冠以“奉安” “国丧”的名义进行(24)按,“奉安”一词,过往多用于描述封建帝王之丧。,其中包含的内涵分量及所受的重视程度,显然高于寻常国葬,故而笔者倾向认为:孙、林二人亦应被视为获得国葬的人物。前文所录人物之丧葬情况见下页表1。

据此名单检视,获得国葬荣誉者大抵有三种身份类型。一是国民党元老,如谭延闿、胡汉民、邵元冲、朱培德、谢持、林森、李烈钧、蔡元培、陈其美、张继、柏文蔚、覃振、戴季陶等,内中不少人物尚兼有同盟会员的资历,他们多于早年便“追随总理”,服膺三民主义,投身“恢复中华,创立民国”的辛亥革命,日后复作为特任官员“入赞中枢”,襄理政务,被认为“功在党国”。二是“北洋旧人”黎元洪、段祺瑞,黎于武昌起义时“翊赞共和”,后两度出任中华民国大总统,段亦有“赞助共和”“重奠邦基”的美名,皆被秉政者视为“功在民国”。三是在抗日战争期间身亡的高级军事将领刘湘、张自忠、李家钰及郝梦龄,他们“督军保卫疆土,勋劳炳著”,故而“饰终之典,宜从优隆,应即特予国葬”。该名单背后所潜藏的执政当局政治取向可见一斑。

三、名实分离:国葬制度的实施

毋庸置疑,在对一项制度进行考察的过程中,研究者既需要聚焦于静态的历史表象,更有必要去探考表象之下的动态历史实践。实际上,各人国葬的实施情况并不尽相同。其中最大的区别在于,有些人的“国葬”系属“名实相符”,而有些人的“国葬”却是“名不符实”。所谓“名实相符”,是指国家既曾颁发明文的“国葬令”,又为受国葬者举行过相应的国葬仪式。前者为国葬之“名”,后者属国葬之“实”。如谭延闿、黎元洪、胡汉民、刘湘、戴季陶等人,均属后者。反之,有获颁“国葬令”,政府却没有为之举行国葬典礼者,则可被视作“名不符实”。实际上,此类人物为数甚多(参见表1)。首观宿儒章太炎的葬事,按照章念驰的说法,“先祖父自一九三六年去世,国民党政府虽赫然下令予以‘国葬’,然而在他们以后统治的十三年间,未曾实现‘国葬令’中一字”。(25)章念驰:《先祖母汤国梨夫人传略》,《文史资料选辑》第107辑,中国文史出版社1987年版,第96页。再观“党国”大员邵元冲与朱培德,二人的国葬仪典皆因全面抗战的爆发而未及操办。但不可否认的是,一部分人的国葬之“实”确是难以兑现的,个中的典型情况,就关涉到那些已经先行下葬的逝者。举例言之,1940年蔡元培病逝香港后,埋骨港岛至今,在这期间,国民政府既无条件、也没有能力为其举行国葬仪式。而蔡氏的国葬之“名”,迟至1947年才被确认。另有1916年遇刺身亡的陈其美,他的国葬之“名”,乃要到更晚的1948年才得以议准,此时距离陈其美1917年归葬湖州已整整过去三十一年了,自然鲜少可能再为之举行葬礼。无独有偶,国民政府委员会对陈其美、张继、柏文蔚、郝梦龄、李家钰、覃振等6人的国葬案进行讨论时,数位国府要员也在各自发言中就国葬的“名”“实”问题发表了意见,他们认为:“国葬”乃是一种带有追颁、追授或追赠性质的“荣衔”,相较之下,国葬仪典或全国性的哀悼仪式是否在实际中得到举行已属次要。(26)《国民政府委员会第二十一次至第二十五次国务会议速记录》,台北“国史馆”藏,档案号:001-046100-00072-001,第83—84页。进一步地说,这似乎亦有助于解释,除了财力物力、时局动荡、兵连祸结等外部因素,为何有如此多人的“国葬”是“名不符实”的。不过从另一方面看,即便是那些在国葬制度内称得上“名实相符”的人物,他们的丧葬礼也不可被片面地等而视之。此处不妨先以谭延闿的葬事为例,借以说明国民党统治时期一次有代表性的运作有序、过程完整的国葬。

表1 国民党统治时期国葬统计表

1930年9月27日,国民政府正式发布明令国葬谭延闿。负责勠力筹办谭氏丧葬的专门机构是“谭院长国葬典礼办事处”。自9月24日开始办公至10月7日,谭延闿治丧处一共召开了1次委员会议、2次各组联席会议、2次处务会议和4次委员及各组联席会议,对牵涉葬事的各项基本问题作出了决议。治丧处下辖各事务组亦分头进行各自职分内的工作。10月17日为谭氏灵柩的正式奉移日期。上午八时前,各机关、各团体参加移灵人员已在指定地点集合,“静候届时加入行列恭送”。(27)《谭延闿先生国葬(一)》,台北“国史馆”藏,档案号:020-990300-0057,第64页。九时正,国民党中委、国民政府委员齐集谭邸举行移灵仪式,随后鸣礼炮启灵。移灵队伍由“唐克(坦克)车启轮先导,总指挥官谷正伦拱卫领率各行列鱼贯而前”(28)郑禄畊:《谭故院长移灵别记》,《申报》1930年10月22日,第17版。,循中山路、新街口、常府街向南京第一公园进发。沿途每隔数十步,即有松柏牌楼一座,为各部院、各省府赠建,灵柩经过时,各机关人员即在本机关所搭之牌楼下进行路祭。蒋介石、胡汉民、戴季陶等一批“党国”要员均执绋步行。至正午一时半左右,谭延闿灵柩始抵第一公园,并被安置于烈士祠灵堂内。据英文报刊报导,此次出殡,“马路沿侧围观盛仪之民众,极为拥挤”,万头攒动,“让人联想起孙逸仙博士奉安的场景”,其时殡仪之隆盛,由此得以探见。(29)“Funeral of Gen.Tan Yen-Kai”,The North-China Daily News,Oct 18,1930,p.19;“Funeral of Tan Yen-kai Through Nanking’s Streets is Absorbing Spectacle”,The China Press,Oct 19,1930,p.1.

谭延闿灵榇奉移至第一公园烈士祠后,自10月18日起至20日止,为各界公祭之期,致祭次序是:18日为中央党部、国民政府及五院各部会,19日为南京市党部、南京市政府、各省市党政机关代表、各学校和各团体,20日为总司令部、中央陆军军官学校、各军警机关、各外宾与各亲友。10月21日,第一公园开放门禁一天,供普通市民入内祭奠谭氏。而除了首都以外,在国民党中央的电嘱下,各地党政机关、海外使领馆亦于同一时期相继为谭氏举办了类似的公祭(悼念)活动。

因为谭延闿墓茔建造需时,所以各界公祭结束以后,谭梓仍暂厝于第一公园烈士祠中。1931年8月12日,治丧处再度召开联席会议,决议将9月4日定为国葬日期。8月19日,国府发布第420号训令,其中要点包括:(一)9月4日为谭氏国葬之期,凡公务人员均须臂缠黑纱,全国下半旗,停止娱乐一天;(二)首都各机关、各省市政府、各级党部应选派代表参加典礼;(三)行政院转饬外交部通告各友邦及驻外各使领、海外华侨知悉。(30)《国民政府训令》,《国民政府公报(第853号)》1931年8月20日,第2—3页。自此,谭的下葬事宜被正式提上日程。9月4日凌晨三时许,国民政府各院部会陆续有公职人员前往烈士祠祭奠;参加送殡行列人员也在第一公园附近地点按既定位置集结。(31)《谭延闿国葬典礼预志》,《申报》1931年9月2日,第4版。四时半,戴季陶代表中央党部致祭谭延闿。五时,举行启灵仪式,众人如仪行礼后,谭梓被装入灵车,沿常府街、中山路向中山门徐徐开驶,国民党中央执监委员、国民政府委员及各机关代表执绋随行。上午八时半,灵车驶抵位于灵谷寺左近的谭墓,棺柩随即换由杠夫三十二人舁入殡堂停放。十时起,炮队“鸣(礼)炮百零一响,即行国葬礼”,由国府主席蒋介石主祭,经过系列礼仪程式,众位“党国”要员联同亲故家属“旋扶灵柩入圹,同时奏哀乐,礼成”。(32)《谭延闿先生国葬典礼》,《中央党务月刊》1931年第38期,第350页。到此,谭延闿的整个丧葬过程始告终结。

1935年黎元洪和1936年胡汉民的国葬典礼与前文详述的谭延闿葬事无论在流程抑或规模上都颇为相似。唯应留意:谭氏的丧葬礼既举行于首都,又是除1929年孙中山奉安外,南京政权首次正式运作的国葬大典,似在郑重程度上比前两者更胜一筹。数年后的全面抗战时期,基于凝聚民心、鼓舞士气、激发民族意识等原因,国民政府在成都为川军将领刘湘操持的国葬大典也相当壮盛,但此时,广大沦陷区已无法对葬事作出响应。而到了1949年4月,国民党政权沦亡在即,政治、经济、军事诸方面濒临全面崩溃,故考试院长戴季陶的国葬礼在各方面都不能不远逊于战前谭、黎、胡三人的葬事,足证国葬这类大型政治仪式与时局政局、政府力量之间的密切关联。

另外,南京国民政府曾制定《国葬先哲逝世日纪念典礼条例》,细阅标题及内中条文,其理应适用于所有获享国葬荣誉者,但揆诸实际,它仅被援引施行于谭延闿一人身上而已,立法意旨基本没有得到实现。至于所提及的与“国葬墓园”有关的系列文书章程,同样没有被南京政权贯彻落实。1937年,行政院拨款法币20万元令内政部会同南京市政府筹建国葬墓园,并择定南京麒麟门外小白龙山一带为园址,不久即因抗日战争开始而停顿。抗战胜利后,政府重新选定太平门外曹古山为国葬墓园地址,1948年9月21日,南京市卫生局令代葬局彻底清理原有坟墓,拟着手兴建,旋因国民党政权行将垮台,该墓园终未建成。(33)南京市地方志编纂委员会编:《南京民政志》,海天出版社1994年版,第516—517页。于是乎,“国葬墓园”成为空中楼阁,相关法规条例亦彻底沦为空文一纸。可知,国民党统治时期的国葬制度在具体实行时呈现出缺乏章法、支离破碎的特征,有论者谓:“(民国)国家仪式的制定实施随意,其制定、实施的标准难以明确。”(34)郭辉:《民国前期国家仪式研究(1912—1931)》,第274—275页。诚乎其言哉?

四、仪式展演与政治效用:时论对国葬的评价

1930年10月,南京《青白报》号外《谭公丧事特刊》曾指出:“关于其(谭延闿)治丧营葬,除举行极隆重之大典外,实无以表示‘党国体制’之尊严。”(35)《谭延闿先生国葬(一)》,台北“国史馆”藏,档案号:020-990300-0057,第68页。此言可谓一语中的。“仪式的表征是文化的,而其所指却是政治的”(36)冯佳:《“国”与“君”——政治文化视角下的隆裕太后葬礼》,《中国农业大学学报》2009年第3期,第131页。,在谭延闿国葬中,“极优隆之饰终典礼”背后很可能潜藏着国民党政权展示其“党治国家”权威的意图。譬如公祭期间,各地党政机关遵照中央党部的电令相继为谭氏举行悼念活动,并派出代表到首都参预公祭,实质上这既彰显出地方政权与南京中央的从属关系,同时也成为国民党对各地掌控力的一种“考察”。另如谭延闿移灵时,若从谭氏私宅往南,本可相对直接地抵达第一公园,但治丧处却刻意选择了更加迂回的路线,以行经城内的宽阔主干道——中山路,究其原因,约略是想通过肃穆庄重的仪式、宏大阔绰的排场向更多的围观群众、中外记者宣示“党治国家”的威权和力量。至于1931年9月4日当天,“全国停止娱乐”“各团体及商店民居均下半旗”等要求,其中固然蕴含志哀的意味,可从另一个侧面看,亦说明整个中国将因“党国”要员之死而采取一致行动,某种程度上反映着全国需以国民党号令为中心进行运转。

回顾一些有代表性的关于国家丧葬仪式的研究,在国外,乔治·莫斯很早就在其有关“阵亡军人崇拜”的论著中提出“死亡国家化”的概念,即战争中的死者会被国家纳入官方纪念序列中,成为民族崇拜的烈士及后世学习的楷模。(37)George Mosse,Fallen Soldiers:Reshaping the Memory of the World Wars,Oxford University Press,1990,pp.36-37,70-107.与之相似的,国葬同样可被视作一种“死亡的国家化”。哈利·加里克对林肯、肯尼迪、戴安娜等人的葬礼进行考察后,认为国葬具有巩固政权及教育民众的作用。(38)Harry Garlick,The Final Curtain:State Funerals and the Theatre of Power,Rodopi,1999,pp.221-231.洪长泰指出,法国和俄国革命中的国葬,常由单一的政权控制,用来彰示其核心信仰并以精心安排的盛事来争取广泛的支持。(39)《红色烈士崇拜》,洪长泰:《毛泽东的新世界:中华人民共和国初期的政治文化》,香港中文大学出版社2019年版,第290页。接续这些思路,潘淑华在分析民国初年蔡锷、黄兴的国葬礼时,也提到“对于现代民族国家来说,伟人的死亡礼仪更被赋予了教育国民及团结国家的政治及社会功能”。(40)潘淑华:《国葬:民国初年的政治角力与国家死亡仪式的建构》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2014年第83期,第59、69页。循照如上的解释模式,国民党和国民政府除了“崇报耆勋”以外,在通过谭延闿、胡汉民诸人的国葬展示自己的“党治权威”之余,是仅仅止步于此?还是也能“激发参加者的情绪,形成深刻的记忆”(41)杨雪冬:《重构政治仪式,增强政治认同》,《探索与争鸣》2018年第2期,第53页。,更深层次地达到所谓“教育国民”“团结国家”“增强政治认同”的政治仪式效果?这或许仍然值得反复思索。

试用关涉国葬的时论为参照对象来回应方才所提的问题。当胡汉民被国葬于广州之时,署名“都”者在《申报》内撰文号召:今日国葬胡汉民,除了“纪念先生之余”,更应继承“先生之遗教”,群起致力于民族复兴运动。(42)都:《胡展堂先生国葬》,《申报》1936年10月25日,第7版。抗日战争期间,1943年11月17日林森奉安当天,《大公报》刊登的时评指出:“我们今天奉安林故主席于重庆,明天就得准备回家……我们要到南京、北平、沈阳、长春给他举行大祭!”(43)《林故主席奉安典礼感言》,重庆《大公报》1943年11月17日,第2版。言语中饱含激励民众齐心抗敌、收复故土的旨意。从以上两则材料能够粗略看出,市面上要刊大报评说国葬的立足点主要还是着眼于“昭示来者,砥砺后世”的积极一面,但是,这并非史事的全部面相。

倘若进行更深入地观察,总体而言,社会上针对国葬的批评声音实占舆论场之大多数。首先,公众不满于政府滥予国葬,他们大都认为:国葬是国家报德酬功的大典,决不能随意滥施。(44)契菊:《我也谈谈国葬》,《大中时报》1936年6月29日,第8版。但现状偏偏即是,“这个年头,大佬们撒手西去的”,彷佛过江之鲫,国葬也就“兴旺得如雨后春笋”。(45)不平:《国葬而今不值钱》,《直笔》1937年第2期,第10页。归结而言,今日“这国葬便近乎太滥了!”(46)勤孟:《黄百韬国葬论》,《飞报》1948年12月10日,第2版。理应辨明,前述指责绝非信口雌黄。根据统计,法、日两国在整个20世纪上半叶仅分别有4人、13人获得国葬荣誉(47)邓文龙主持:《“我国”国葬制度建构之研究》,2008年,第10—12、38—39页,台北“国家图书馆”藏项目报告。,比照之下,近代中国国葬荣典之滥可想而知。

并且,和“滥予国葬”问题紧密勾连的,无疑是时人指称某位“受着国葬优遇的人……总觉得有些不配”。(48)漱碧:《论国葬》,《上海报》1934年1月10日,第6版。主要案例为邵元冲,其于西安事变中“为乱兵所杀”,“当局怜之,明令国葬”。(49)望诸:《漫谈国葬》,《时事新报晚刊》1948年7月1日,第2版。有国民便据此感叹,邵氏系因跳窗逃避不及,“致被乱枪击中身死,死等鸿毛”,却反能获得国葬,“推情度理,宁得谓平?”愤懑之感溢于言表。(50)《彭建勋等呈国民政府主席林森》,台北“国史馆”藏,档案号:001-036320-00007-029。至如章太炎、朱培德、蔡元培、张继等人的国葬提案,均为舆情所讥诮攻讦,此处不一一枚举。之所以会出现这种情况,大抵是因为《国葬法》只规定“中华民国国民有殊勋于国家者,经国民政府国务会议决定举行国葬”,可如何才能被算作“有殊勋”?内中是否存在某种明确的界限?答案又可以说“没有”。由此,该处实际上派生出一个问题:国葬单由国务会议议定即可,那便十分容易导致当局决定国葬事项时,不问逝者生前功勋及社情民意,而多以秉政诸公的爱憎喜恶为转移,未能做到严格提出、审慎考核。是以最终产生出国葬荣典太滥的情况。

复次,国葬还会无可避免地牵缠到消耗公帑的弊病。针对这种情况,一批“党国”高层其实不无警惕。具体的,1937年3月,中政会在商讨朱培德国葬事宜时,司法院副院长覃振坦言:“墨子言薄葬,而孔子亦为薄葬者也。我们须小心,国人看我们国民党如何作的呢!”(51)冯玉祥:《冯玉祥日记》第5册,1937年3月3日,江苏古籍出版社1992年版,第75页。蒋介石主张公葬而非国葬朱氏,主要理由亦为国葬“糜费公帑,为数其巨”。(52)《行政院之决议事项》,《申报》1937年3月3日,第4版。事实上,覃、蒋二人的担忧并非无据,数年来,国民对国葬的观感已然不佳,且尤其不满政府于此项上费资过多。比方说,在谭延闿移灵第一公园后不久,坊间便有民众对其丧事展开抨击,认为连年天灾人祸,“未闻(政府)曾拨巨额款项,以资助赈”,却“独于谭氏一人之死,竟至大耗人民膏血”。(53)守疑:《谭故院长之国葬费》,《晦鸣》1930年第9期,第4页。实际上,由于谭氏的丧葬活动场面盛大,其所需花销也确属不菲。治丧处主席宋子文的一份呈文便显示,治丧支出至少为十三万元(54)《蒋中正电宋子文》,台北“国史馆”藏,档案号:002-070100-00016-092;《宋子文呈国民政府》,台北“国史馆”藏,档案号:001-036320-00003-012。,已是当时南京市棉纺业男工月度平均工资的7222倍。(55)国民政府工商部编:《全国工人生活及工业生产调查统计报告书》,1930年自印本,第25页。如此,难怪马叙伦叹息曰:“浸而谭组安(庵)亦国葬矣,甚至邵元冲亦得国葬之资十万员(元),是岂尚为民众所输汗血计之耶?”(56)《治葬戒奢》,马叙伦:《石屋余沈》,上海建文书店1948年版,第204页。

亟须注意的是,1931年夏秋,江淮流域发生特大洪水,灾害之重,就连首都南京城也受到殃及,街巷间白浪滔滔,导致谭延闿原定的出殡路线亦被迫因“水潦未消”而更改。正是在这五六千万灾黎嗷嗷待哺的特殊节点下,国民党政权却不合时宜地为谭氏举行国葬典礼,此做法无疑更易引起非议。有参与送殡的公职人员不留情面地表示:方今全国水灾,若移此款以赈灾,化虚靡为实益,则谭院长地下有知,亦当含笑九泉。(57)《国葬中各机关之车马费》,《金钢钻》1931年9月9日,第2版。但可惜的是,这一极具建设性的意见没能“上达天听”,为政府所采纳。谭延闿葬礼当天,上海《民国日报》发表的社论尚希冀:“自今日先生国葬后,其风范将与总理陵墓而共为人所矜式,亦足以移风易俗欤?”(58)《谭院长国葬典礼》,《民国日报(上海版)》1931年9月4日,第3版。可在声势浩大的葬礼及舆论的种种异议下,“移风易俗”的目标又岂能实现?进而推论,在国民党统治时期天灾人祸不断、战争兵燹连年、社会动荡不安的时空背景下,类似的国葬大典非但不会对人民起到过往研究所称的教化功效,反而很可能对国民党的党治权威及政治形象带来负面影响。

上述种种现象无疑能够说明几点问题。首先,坊间有关“‘某某’不配得到国葬”的批评言论显然一定程度上反映南京政权内部尚比较缺少被世人广泛认同的政治、道德楷模及民族英烈,许多人物即便没有卓越的勋绩与功业,却仍能凭借其“党国元老”的身份列名国葬,这对普罗大众来说,“不免也要发生中国的名器太滥的感想”。(59)漱碧:《从古应芬之死谈到国葬》,《上海日报》1931年11月1日,第3版。其次,诚如德国文化学家阿莱达·阿斯曼所言的,一个时代越是充满危机,“不同利益团体的自信心越是摇摇欲坠,纪念碑的数量也就越多,形式也越发夸张,很难再说它们是为后世而建,它们成了对同时代的人施加政治影响的工具。”(60)阿莱达·阿斯曼:《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》,北京大学出版社2016年版,第45页。如果将语句中的“纪念碑的数量”替换成“获得国葬者的人数”,大体上似乎亦颇能适用于同样“摇摇欲坠”的国民党党治政权。此中最具代表性的案例,莫过于1948年12月蒋介石把国葬明令颁发给在淮海战场上自戕身亡的黄伯韬,其主要用意,极有可能是在国共争锋、“党国”败相尽露之时,对剩余国军将领施加思想政治影响,以激励他们继续为己效力用命,这里,国葬的政治工具性愈加被暴露无遗。最后,国葬既然是以国家名义为逝者举行的最高级别治丧活动,那么就潜在地表明所有“国民”作为一个国家的有机组成部分,皆有责任和义务参与其中。而通过参预国葬这类“国家级”的政治仪式,一方面可以借此举国哀悼的环境培养公民的国族认同感,紧密个人与国家的联系,“增强公民作为国家主人翁的主体意识感”。(61)杨西虎:《论作为宪法制度的国哀制度》,中国社会科学院硕士学位论文,2011年,第18页。另一方面,公民对国家向心力的加强,也暗暗契合于近代国家发展民主政治的潮流。但同时,该处终归需要辨清的一个不争事实是,“在现代处境中举行的政治仪式,乃是从属于实质政治的辅助性政治形式”(62)任剑涛:《仪式政治的古今之变》,《探索与争鸣》2018年第2期,第42页。,公民对国家的认可、认同更多是源自政府的良好政绩以及相关组织机构的良性运作,而不能也不应倚赖于那些带有表演性质的政治仪式操演。

结 语

以首任南京国民政府主席、行政院长谭延闿逝世为契机,南京国民政府接连制定颁布了《国葬法》《国葬仪式》和《国葬先哲逝世日纪念典礼条例》,建立起一套相对规整完备的国葬制度。如果仅论及单纯的制度层面,国民党统治时期的国葬制度相比北京政府时期的同类制度要更加细致完善。而国葬制度的创设,一方面能从“臂缠黑纱”“行三鞠躬礼”“脱帽致敬”等仪节为广大国民的殡丧礼仪提供新型示范,体现出民国时期中国殡葬文化的现代转向;另一方面,该制度在深切缅怀、悼念及褒赞受国葬者的同时,也潜移默化地起到了激励普通公民为民族、国家做出贡献的作用,其内涵意义可谓良善。

可是,在实际执行层面,若以谭延闿、胡汉民、黎元洪等人为代表的国葬而论,他们的丧葬礼不可谓不气势恢弘、典仪尊隆。然而,正如前文所强调的那样,“党国”固然希望借助隆重庄严的仪式展演来阐扬政治主张、宣达政治理念、强化政治权威及巩固政治权力,让统治集团内外的人们相信政府这一“想象的政治共同体”是正当合法且应当信服遵从的。但由于国葬举办时间的不合时宜、底层民众的淡漠反应等可能存在的诸多因素的共同作用,宏大的仪式场景顶多只能显示政要们所享有的身后哀荣,并不能像一些过往研究所指称的那样,足以从中顺势推导出这一连串的国家仪式会对当事政治集团及民众产生锥心泣血的思想效应。从另一侧面看,在中国国民党的治下,再宏大、再华丽的政治仪式场景也掩盖不了政治腐败、战乱频繁、民生凋敝的社会实态。因此,国葬不仅难以起到强化中央政权合法性的作用,反而将愈发暴露党治国家统治手段的虚假及空洞,甚至于无形中拉大普通公民与“党国”中枢间的认同距离。