承载近半个世纪城市记忆的体育画廊

2023-02-09袁念琪

袁念琪

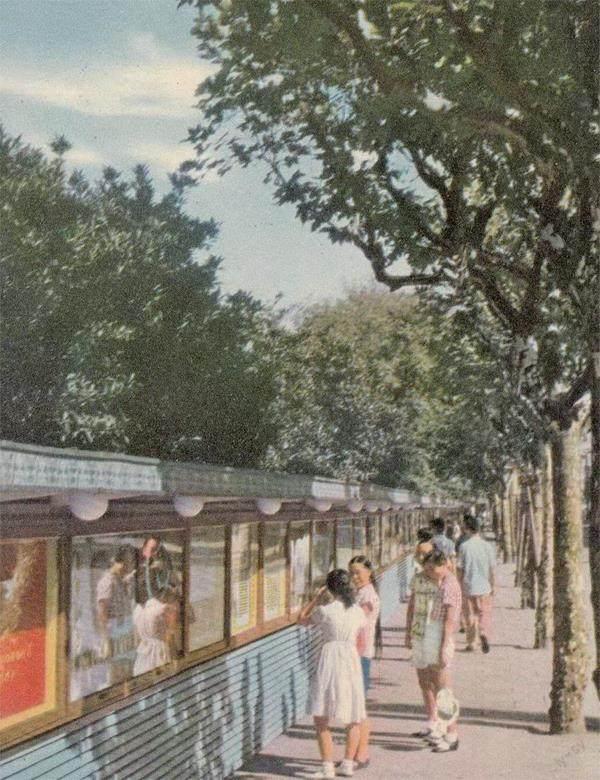

体育画廊曾是上海一道独特的风景

伴随上海人近半个世纪的体育画廊是南京路上的一道独特风景。作为上海人熟悉的地标,它承载了几代人的城市体育记忆。

体育画廊位于上海市南京西路150号体育大厦(原“西侨青年会”)对面人民公园外墙上。“从1956年我去参加体育画廊布置工作,一直到退休,这个画廊还在。”原《上海体育导报》摄影记者、1932年出生的张其正向笔者缓缓道来。

体育画廊:诞生于1955年

1955年的一天,体育大厦8楼上海市体委宣传组、市委宣传部在此召开南京路改造会议。一年前的劳动节,人民公园经整修改建后重新开放;沿南京路的外墙,还是上海人叫“枪篱笆”的竹篱笆。觉得竹篱笆有碍南京路形象,市委宣传部打算重新布置一下。

“体委就把大光明影院对面这段,大概有100多米长外墙要下来,作为我们的体育画廊。”张其正回忆道。1953年在上海市体委体育俱乐部工作的他,被调到8楼参加画廊筹备。因他学过一点美术,能写美术字和说明书,就由他来搞布置。

为何叫“画廊”呢?“画廊”(Gallery)是舶来品,为收藏、展示和销售美术作品场所。张其正解释说:“当时,中苏友好协会在黄陂路装了几个橱窗叫‘画廊,我们受这启发,觉得我们上海可搞一个体育画廊。”

“1956年8月,市人委同意在人民公园外墙建造体育画廊,工程于当年11月完成。”(《上海体育志》)新落成的画廊长45米,23个橱窗东西向一字展开;为当时上海市最大的宣传画廊之一。展出照片醒目,最大的尺寸达1.6米以上。

一花引来百花开。体育画廊建成后,它东头由市总工会建起宣传劳模“光荣廊”(金门饭店对面人民公园外墙),由市工人文化宫负责。每个橱窗展出2幅劳模特大照片,劳模的大红花和奖章分外显眼。之后,市科协在和平电影院对面人民公园东墙,沿西藏中路建长170米科技画廊。这样,人民公园沿马路东、北两边外墙面共有3个画廊,美化了市容,丰富了上海人的文化生活。

体育画廊展出照片由市体委群体处宣传组负责,办公在4楼体育俱乐部。刚开始,张其正在暗房做底片冲洗和照片放大,当时已有人在跟《新民晚报》体育部摄影记者学摄影了。他说:“第一期的新闻照片,还派人到北京去问新华社、国家体委要了些拿来布置,那时我还不太会制作。”

从20世纪50年代到20世纪90年代,体育画廊除在20世纪60年代停办3年外,每年出5期,每期照片100多张。出最多期的是1980年,共7期。截至1981年共出了100多期,展出照片8000多幅。橱窗里的灯,一直要亮到夜里十点钟。

“你们的画廊上新速度真快”

在传播手段欠发达和信息渠道较少的日子里,上海体育迷晓得——去体育画廊就能知道最新体育资讯。

1961年4月,第26届世乒赛在京开赛,这是中国第一次举办国际大赛。中国队夺取了男团和男、女单打3项冠军,男单前三里的李富荣(亚军)、徐寅生和张燮林(并列第三)是上海人。体育画廊破例每天清晨和晚上公布最新战况;赛后又以照片和实物反映大赛全貌。

到20世纪80年代,对足球世界杯反馈同样一个字——“快”。原《上海体育导报》副社长沈惠章说:“每天上午8点半上班后,因世界杯时差十几个钟头,我们晓得比分后,马上敲比分图章贴到画廊里。”张其正补充道:“路过的人都在这里看,昨天谁赢了。因为那时新闻还是很少的,一般听到广播或看到报纸都快中午了。我们画廊的内容出来早。包括女排世界杯,从小组赛到后面决赛,全都在画廊展出。这影响是相当大的。”

除最快展示人们关心的热点赛况,体育画廊还第一时间传递中华健儿摘金夺银喜讯。1979年6月7日,全国举重达标赛在沪举行,陈伟强以151.5公斤破56公斤级挺举世界纪录。翌日,他的大幅照、破紀录照及签名就在体育画廊出现了。

1981年7月在布加勒斯特,中国女排在人称“小奥运会”的世界大学生运动会上夺冠,这是中国大球第一次在世界性运动会夺冠;画廊第二天就以专版介绍。4个月后,中国女排在第3届女排世界杯首夺世界冠军,由此开启“三连冠”。

上海的体育画廊自然关注上海儿女。1979年9月15日至9月30日,四运会在京举行;上海运动员获36金32银32铜,平1项世界纪录,2人3次破2项亚洲纪录,15人1队30次破17项全国纪录。“为及时把消息传回家乡,我们将底片空运上海;当晚到,第二天下午就上画廊。尝到提高新闻时效甜头,体育画廊辟出8个可随时更新的简报栏。”张其正道。

张其正和沈惠章

张其正说:“我们的体育画廊反映了我们国家体育运动发展的历程。”

张其正和沈惠章是体育画廊的支柱,张其正进体育圈比沈惠章早些。张其正1952年底被分到上海市教育局体育处(那时市体委未成立,由教育局体育处统管上海体育),接着被分到市体育馆负责宣传。1956年筹备体育画廊,张其正走进体育大厦,开启他的体育摄影生涯。体委摄影第一人是杨元,张其正说,“他有一个照相机。我当时也不是去学,就是跟着他去采访,就这么逐步开始。”1957年8月,张其正拿起相机。第一次拍的是“舢板远航”,十几只海军舢板从黄浦江划到无锡。

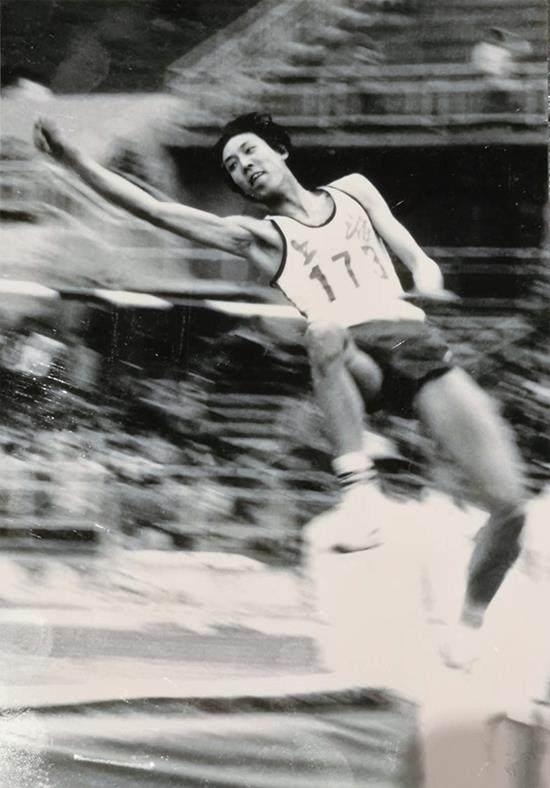

画廊展出的《腾飞》(沈惠章摄)获全国大奖

张其正说:“那时拍照就为画廊。我们搞摄影的几位同志,给报社供稿不多;《解放日报》《文汇报》《新民晚报》都有自己专职摄影记者,报上照片多是他们拍的。我们搞摄影的,主要应付画廊事情。自己拍好后,做放大,送到对面画廊去。”

起初,摄影只有张其正和沈惠章两人,后发展到五六人。为办好体育画廊,他俩追求最佳,不懈创新,做历史的记录者;他们的作品渐渐成为体育画廊的亮点。

任上海摄影家协会两届理事的张其正,拍摄的《胜利在望》获1992年全国体育摄影优秀作品奖、全国体育十佳摄影。在五运会上,他拍下了跳高运动员朱建华决赛以2.38米打破世界纪录的瞬间。他说正好碰上机遇,但怎么拍好就相当有讲究。之前,朱建华在预赛以2.37米破世界纪录,一记者拿尼康相机连拍,冲出来是一张人没到横杆,下一张人已下来;由于没过杆画面,结果吃批评。他叹道:“这桩事情我印象蛮深的,尤其设备好不一定就能够抓得牢,还是要靠人。”

“后来,我就想,横向摄影老多的,我拍张斜向可以吗?在朱建华参加华东跳高比赛时,我想钻钻。斜向转有什么好处?后面糊掉了,只要本人清爽。我就这样子拍了。”这张名为《腾飞》的照片,后来获全国体育摄影最佳奖和1985年全国体育摄影展一等奖。

张其正深有体会地说,“我们在党的培养下才有这点成绩。体育运动作品不是单纯地在比赛当中把它拍下来就可以了,我们自己尽量能够创作一些新的东西。”CBA上海队VS八一队,那时是两个2米以上高中锋姚明、王治郅对峙。张其正一直想怎么把他们拍在一起,他爬到体育馆灯架上俯拍。等两个高中锋发球争球,一只球、两只手、两个面孔都抬起那一瞬间……“我就用这个办法,把这两个高中锋拍下来的。也没得什么奖。不过,我自己觉得我这个创意还是不错的。”张其正提到此事满意地笑了。

画廊恢复,上了《新民晚报》头版

沈惠章总结道:“体育画廊之所以较受欢迎,主要注意四个性:新闻性、知识性、趣味性和艺术性。努力把体育宣传寓于这‘四个性之中。”

1979年,国际奥委会恢复中国合法席位;但有关奥委会和与奥委会往来的资料不多,他们四出寻找、翻拍史料,编辑了一组照片展出——有古、近代奥运会介绍,1949年前后中国参加奥运会对比,当年中国奥运选手近况等。展出后,观众之多超过以往,火爆了相当长时间。不少人抄录,有老体育工作者看后希望提供照片和资料,许多大、中学校来函订购这些照片……

画廊照片要吸引观众就要增强感染力,尤其要提高趣味性和艺术性。十一届三中全会后提倡解放思想,体育画廊就在突破上显生机:如反映上海国际举重友好邀请赛,有比赛、有花絮。最吸引人的照片是赛中不同神态,妙趣横生,耐人回味。此外,美工据主题设计每期版面,报头有国画、版画、装饰画等多种形式;其中四运会报头“西湖划船赛”国画获上海划船选手们喜爱,纷纷要求复制带回挂宿舍。

长沙路小学三年级同学们来信写道:“看了展出,好像上了一堂课。”不少学校专门组织学生前来观看,把它作为体育教学和爱国主义教育的生动且接地气的辅助教材。画廊也抵得上半个教练员。1965年获“运动健将”的张安临见自己照片出现在体育画廊备受鼓舞,先后十多次打破200米蛙泳和400米个人混合泳全国纪录。看画廊的还有老外,有的还在画廊前拍照留念。川流不息的观者让许多企业看中这个传播平台,要求在画廊做广告并出大价钱。主办者头脑清醒:画廊宣传为主不为赚钱,只辟出2个橱窗做广告,内容以体育产品为主。

获大奖的沈惠章(右)

张其正认为:“我们体育画廊之所以有影响,是跟国家对体育运动的重视分不开的。毛泽东发出‘发展体育运动,增强人民体质的号召。当时先从群众体育开始,国家体委在学校推行广播操,上海别出心裁编了‘纺织工人操在纺织厂推广,我们都去拍了。”他稍停顿,又说了下去,“那时,上海体育运动在全国处领先地位。这样,我们的上海体育摄影才能蓬蓬勃勃搞得起来,才有我们这样一点成绩。”张其正如数家珍:国家篮球队有很多上海人,足球队当时方纫秋是上海去的第一批,包括徐根宝。26届世乒赛中国队好多运动员来自上海:徐寅生、李富荣、张燮林、林慧卿、郑敏之,还有教练傅其芳也来自上海……

体育画廊成为上海体育宣传重要阵地,成了上海人生活的好伙伴;倾注了上海人对体育的一片热爱和深情,饱含着他们对中国体育腾飞的拳拳之心。张其正自豪地说:“我们搞的画廊确实影响很大,国家体委向其他省市推广 ,北京、浙江、四川都搞宣传画廊。我们下面的闸北体委、卢湾體委都搞一个小型体育画廊,宣传区里的体育活动。”小的开体育橱窗,大的如嘉定体育画廊多达100多只橱窗。为支持区县办好画廊,体育画廊帮助培训摄影师并为其提供照片,同时还为近20个兄弟省、市提供照片。沈惠章说:“不是自己称赞自己。全国有这么强的摄影力量,除上海,外面没的。”

“体育画廊及时地、形象化地反映上海以至全国社会主义体育事业的面貌,并对群众进行爱国主义、国际主义和社会主义精神文明方面的教育,它对振奋民族精神起到了一定的积极作用。也正是这个想法,使得我们能够在工作上克服了许多困难,把画廊一直坚持下来。”上海体育画廊情况汇报中的这段话,表达了主办者的心声。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com