山东:赶黄河大集看乡味“村晚”

2023-02-08王迪

王迪

你记忆中的年味是什么样子?

在山东,这个春节,“黄河大集”可谓风生水起。沿黄9市25区(县)集市星罗棋布,虽是寒冬腊月,依然挡不住赶集人的热情。

集市上,推车卖菜的农民、剔骨切肉的大汉,熟悉的乡音、难忘的味道,以及颇具特色的民俗表演,人间烟火气,在这市井一隅,体现得淋漓尽致。

“在大集上,每个人说话都得扯着嗓子,否则根本听不清。”特地从县城驱车40分钟,带着一家三口来镇上赶大集的徐继良告诉《民生周刊》记者,“如今生活好了,一年到头啥都不缺,就是喜欢来赶集,感受这股热乎劲儿。”

烟火气

进入腊月,家家户户最重要的事就是置办年货。

每逢开集日,一大早,摊主们就会到集市占位置,等待十里八乡的赶集人。

传统年画、红灯笼、糖葫芦、福字中国结,炸鲤鱼、炸肉盒子、炸爆米花,以及手工馒头、瓜子糖果等一应俱全、应有尽有。有人说:在山东,没有人能从大集上空手而归。

“今年芹菜便宜,1块钱两斤;藕3块钱一斤,肉也称了一些。”李爱科是巨野县田庄镇李庄村村民,常年靠种地为生。因其腿部残疾,再加上老伴身体一直不好,早先日子过得颇为艰难。

新年将至,李爱科一大早就来到镇上置办年货,准备回家和老伴过个丰盛年。“今年挑选了不少新鲜蔬菜和一些肉,现在的日子不像以前了,平常肉食都能吃到,过年也不馋它了。”

2017年,得益于相关政策,李爱科争取到了公益岗,并办理了低保,老两口生活有了保障。每年的残疾人补贴,再加上扶贫产业分红,“如今俺们的日子,一年比一年好。”

赶大集,吸引的不仅是村民,还有不少城里人。

“我经常到镇上赶集,东西多,价格还便宜。像布鞋、花袄、笤帚,过年的春联、馓子,很多东西在这里都找得到。”

对于生活在县城,逛惯了商场、超市的王言国而言,赶大集唤起的是儿时的记忆和镌刻在骨子里的乡愁。

“小时候跟着大人去,现在是自己去,缺啥就买。”他说,在熙熙攘攘、相互碰撞的人群中,更加能感受到浓浓的年味。

村晚

农村大集,也能“赶”出文化味。

菏泽作为黄河入鲁第一市,千百年来,这里的人依黄河而生、因黄河而兴,创造了浓郁的黄河文化。

农历腊月二十,在历史底蕴深厚的巨野县前王庄村石头寨,菏泽市启动了“起航新征程、幸福中国年”暨“我们的中国梦,文化进万家”2023年“村晚”活动。

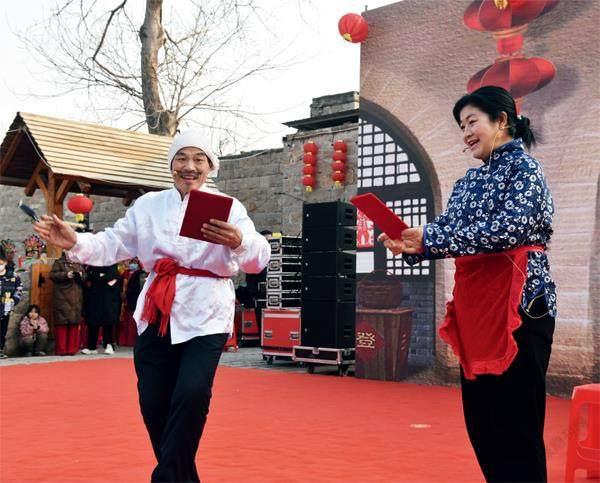

古村落里的民俗表演。图/满常学

作为菏泽市百姓“村晚”的首站,巨野县以传统文化迎新春为载体,选择农民自编自导、自演自赏的作品,将戏曲、小品、歌曲、舞蹈、民俗展演等多种传统文艺节目与非遗文化、乡村文化大集等融为一体,唱身边事、演身边人、道家乡美、赞新生活,在提升村民参与感的同时,展现了新时代农民的精神风貌和古村落“村晚”特色。

戏曲、民俗表演、书法、绘画、剪纸等一大批国家和省、市级非遗传承人走进乡村,通过现场展示、举办“村晚”展演等方式,为群众提供了一场“文化盛宴”。

在“村晚”现场,巨野县还组织了书法惠民活动,邀请省级以上书画家挥毫泼墨,现场为当地群众创作春联。

同时,开展了巨野“黄河大集”活动,组织前王庄手工艺品、金山砚等特色传统文旅产品进行展销,助力当地文旅新业态发展,打造文旅新品牌。

扎根乡土、承载乡音、凝聚乡情,“村晚”为群众精心烹制出色香味俱佳的文化“年夜饭”,也极大丰富了黄河大集的内涵。

罐子汤

罐子汤是巨野人割舍不断的情感。

罐子汤,源于巨野县大谢集镇的市井集市,以大谢集镇老地方罐子汤最为正宗。

追根溯源,罐子汤创制于清光绪年间,由谢集村谢云德的高祖谢登普自创研发,传至现在的经营者谢经良已是第六代,长达百余年历史。

为何叫“罐子汤”?“刚做出来的罐子汤料,味道散发不出来,把它倒进特制罐子里,焖上10分钟,粉条更入味,汤味散发更浓。此外,特质的土陶罐还能起到保温作用。”谢经良介绍。

大哥谢经春守着一顶土陶罐子40余年,每天清晨起床,烧水熬汤,迎来送往。“周边男女老少都爱喝这一口,每到年关,回乡探亲的游子,第一站就是喝碗罐子汤;等到过完年离开时,最后一件事,还是喝咱的罐子汤。”

谢经春告诉记者,借着年关大集,这段时间他一直从早上7点忙到晚上9点,平均每天卖出近千碗罐子汤。

记者走进谢集镇北头的罐子汤总店,一股独有的香麻味扑面而来,数十张桌椅,坐满了前来喝汤的人。

“能喝上一碗谢集罐子汤,就证明到老家了。”从北京驱车回老家过年的刘大哥,还没进自家家门,就先带着孩子到集市喝罐子汤。“几十年了,这味道,就没变过。喝完后嘴麻沙沙的,浑身热腾腾的,干啥啥有劲。”

如今,这一传统名吃经谢经良改進后,注册了“谢集正宗罐子汤”商标,在巨野县城、菏泽、济宁等多地开设了连锁店。这一起源于市井集市的传统小吃,先后被评为鲁西南名吃、山东名吃、中华名吃。

为了更好迎合市场需求,近年来当地企业研制出了速食真空包装的罐子汤,满足了天南海北游子的味蕾。