系统性炎症指标评估儿童淋巴瘤自体外周血干细胞移植术后生存的价值

2023-02-08潘晓丽马薇娜

潘晓丽,马薇娜,刘 玉

(新疆医科大学第一附属医院儿内一科,新疆 乌鲁木齐 830054)

淋巴瘤为儿童常见的血液系统恶性肿瘤之一,占儿童恶性肿瘤的10%~15%[1-2]。根据病理组织分型,淋巴瘤可分为霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma,HL)和非霍奇金淋巴瘤(Non Hodgkin lymphoma,NHL),其中NHL占儿童淋巴瘤的60%~70%,表现为高度恶性,常侵及结外淋巴系统,早期就会出现远处转移[3-4]。目前以化疗为主的综合方法仍是治疗儿童淋巴瘤的主要手段,有50%~60%的淋巴瘤患儿经放化疗可以治愈,但对于临床分期较晚、侵袭能力强、复发难治的淋巴瘤,单靠常规化疗往往疗效不佳[5]。自体外周血干细胞移植(autologous peripheral blood stem cells transplantation,APBSCT)术具有采集造血干细胞安全、无人类白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)配型限制、移植后造血重建快、无移植物抗宿主病、移植相关死亡率低、无供者选择困难、适用范围广等优点,被应用于儿童淋巴瘤的治疗[6-7]。有研究显示,对于一些复发难治性的淋巴瘤,及早进行APBSCT术,疾病无进展生存率可高达65%~85%,总生存率高达81%~93%;但因淋巴瘤恶性程度较高,移植术后仍有相当一部分患儿出现复发及骨髓浸润[8-9]。因此,临床上寻找准确可靠的指标预测移植术后病情的发展和预后,对于指导移植术后治疗、监测疾病进展、提高移植术后疾病无进展生存率和总生存率,均具有非常重要的临床意义。本研究通过回顾性分析56例接受APBSCT术治疗淋巴瘤患儿的临床资料,拟寻找准确可靠的用于预测儿童淋巴瘤移植术后生存情况的系统性炎症指标,并探讨其在评估淋巴瘤患儿移植术后生存情况的价值。

1研究对象与方法

1.1研究对象

回顾性分析2013年1月至2017年6月在新疆医科大学第一附属医院接受APBSCT治疗的56例淋巴瘤患儿的临床资料。

纳入标准:患儿年龄为5~16岁;经病理学、免疫组化确诊为儿童淋巴瘤;乙肝抗原阴性或乙肝病毒DNA阴性;移植前常规组织器官检查及相关专科会诊排除移植禁忌症。排除标准:淋巴瘤存在骨髓浸润;严重的心、肺、肝、肾等重要脏器功能障碍无法耐受放化疗及移植术。诊断标准参照2008年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)造血与淋巴组织肿瘤分类,并经病理组织学确诊为儿童淋巴瘤。

1.2研究方法

1.2.1移植前治疗

根据病理分型选择治疗方案,对HL一般采用阿霉素+博莱霉素+长春新碱+氮烯咪胺(Adriamycin+Bleomycin+Vincristine+Azatemidine,ABVD)方案化疗2个疗程,缓解后即行APBSCT术;对NHL一般采用环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+强的松(Cyclophosphamide+Adriamycin+Vincristine+Prednisone,CHOP)方案化疗,2个疗程内未达到病情完全缓解或部分缓解者加用依托泊苷或甲氨蝶呤等,治疗结束后完善相关检查,移植前病情达到完全缓解或部分缓解者可行APBSCT术。采用Cheson标准进行移植前疗效评价[9]。

1.2.2预处理及干细胞的采集

所有患儿在移植前均进行系统评估,于移植前第7天入住无菌层流病房。采用洛莫司汀+依托泊苷+阿糖胞苷+环磷酰胺(Lomustine+Etoposide+Cytarabine+Cyclophosphamide,CEAC)方案预处理,采用依托泊苷联合粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony stimulating factor,G-CSF)动员自体外周血干细胞,依托泊苷原液匀速持续静脉泵入24h,白细胞总数上升至5.0×109/L时,使用血细胞分离机分离采集外周血的单个核细胞组分,目标为单个核细胞计数≥2.0×108/kg,且CD34阳性细胞计数≥2.0×106/kg。采集后将其冻存至-80℃冰箱,后转移至-196℃液氮罐中保存,回输时38℃~40℃水浴迅速复温。

1.2.3系统性炎症因子的收集

收集患儿APBSCT术前末次血液检查结果,包括中性粒细胞计数、单核细胞计数、淋巴细胞计数、血小板计数、C反应蛋白,并计算中性粒细胞与淋巴细胞比值(neutrophils to lymphocytes ratio,NLR)、血小板与淋巴细胞比值(platelet to lymphocyte ratio,PLR)、淋巴细胞与单核细胞比值(lymphocyte monocyte ratio,LMR)。

1.3疗效评价及随访

所有患儿术后均随访5年,自移植之日起至死亡或随访终点为总生存期,自移植之日起至儿童淋巴瘤复发或随访终点为疾病无进展生存期。患儿术后每1~2个月在门诊复查1次,每个月复查血象、生化检查2~3次,每3~4个月影像学检查1次,有条件者行PET/CT检查。

1.4统计学方法

应用SPSS 25.0统计学软件对数据进行分析,分别以APBSCT术后5年内发生疾病进展或死亡为因变量,年龄、性别、病理类型、临床分期、淋巴瘤国际预后评分(international prognostic score for lymphoma,IPI)、移植前状态、NLR、PLR及C反应蛋白为自变量,采用单因素和多因素Cox分析淋巴瘤患儿术后生存情况的独立预测因素,绘制NLR预测淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的受试者工作特征(ROC)曲线,获得NLR的最佳诊断截点;以NLR的最佳诊断截点将淋巴瘤患儿分为两组,采用Kaplan-Meier生存曲线分析比较两组淋巴瘤患儿术后疾病无进展生存率和总生存率,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1影响淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的单因素Cox分析

本研究共纳入56例儿童淋巴瘤患儿,入院均接受APBSCT术治疗。患儿平均年龄为(9.13±3.73)岁;男31例(55.36%),女25例(44.64%);HL 18例,NHL 38例。56例患儿术后1年、3年、5年的疾病无进展生存率分别为91.07%、71.43%、67.85%,术后1年、3年、5年的总生存率分别为94.64%、83.93%、71.43%。

分别以APBSCT术后5年内发生疾病进展(否=0,是=1)或死亡(否=0,是=1)为因变量,以年龄(实际值)、性别(女=0,男=1)、病理类型(HL=0,NHL=1)、临床分期(Ⅰ~Ⅱ期=0,Ⅲ~Ⅳ期=1)、IPI评分(≤2分=0,>2分=1)、移植前状态(完全缓解=0,部分缓解=1)、NLR(实际值)、PLR(实际值)、LMR(实际值)及C反应蛋白(实际值)10项指标为自变量进行单因素Cox分析,结果显示:临床分期、IPI评分、移植前状态、NLR及PLR在单因素分析中差异均有统计学意义(P<0.05),提示这5个因素可能均与淋巴瘤患儿APBSCT术后5年内发生疾病进展和死亡关系密切;而患儿的年龄、性别、病理类型、LMR及C反应蛋白在单因素分析中差异均无统计学意义(P>0.05),其与患儿APBSCT术后5年内发生疾病进展和死亡均无明显关联,见表1。

表1 影响淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的单因素Cox分析Table 1 Univariate Cox analysis of survival after APBSCT in children with lymphoma

2.2影响儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的多因素Cox分析

分别以APBSCT术后5年内发生疾病进展(否=0,是=1)或死亡(否=0,是=1)为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义的临床分期、IPI评分、移植前状态、NLR和PLR指标为自变量,代入多因素Cox回归模型,校正和控制混杂变量后,临床分期、IPI评分、移植前状态、NLR均为淋巴瘤患儿APBSCT术后疾病进展和死亡的独立预测因素。临床分期Ⅲ~Ⅳ期淋巴瘤患儿术后5年内疾病进展的风险是临床分期Ⅰ~Ⅱ期的2.124倍,临床分期Ⅲ~Ⅳ期患儿术后5年内死亡的风险是临床分期Ⅰ~Ⅱ期的1.754倍;IPI评分>2分淋巴瘤患儿术后5年内疾病进展的风险是IPI评分≤2分的2.322倍,IPI评分>2分患儿术后5年内死亡的风险是IPI评分≤2分的1.654倍;移植前病情部分缓解淋巴瘤患儿术后5年内疾病进展的风险是移植前病情完全缓解的2.423倍,移植前病情部分缓解患儿术后5年内死亡的风险是移植前病情完全缓解的2.063倍;移植前NLR每增加1个单位,淋巴瘤患儿术后5年内疾病进展的风险增加0.785倍,移植前NLR每增加1个单位,患儿术后5年内死亡的风险增加0.571倍;而PLR指标在多因素分析中差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 影响淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的多因素Cox分析Table 2 Multivariate Cox analysis of survival after APBSCT in children with lymphoma

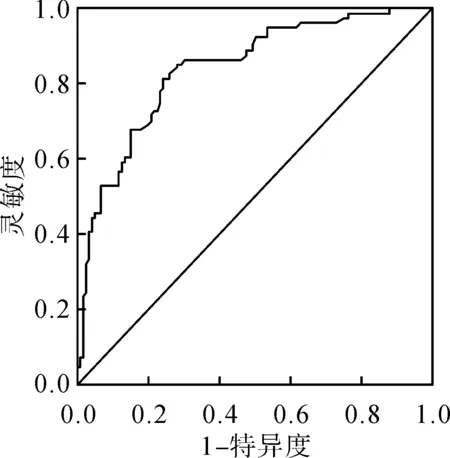

2.3 NLR预测儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的ROC曲线分析

根据NLR预测淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的ROC曲线,选取最佳诊断截点(灵敏度+特异度达到最大值),以NLR值为2.25作为最佳诊断截点预测淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的灵敏度和特异度分别为81.34%、76.61%,曲线下面积为0.783(95%CI:0.725~0.841),P<0.05,见图1。

图1 NLR预测淋巴瘤患儿APBSCT术后生存的ROC曲线Fig.1 ROC curve of NLR in predicting survival after APBSCT in children with lymphoma

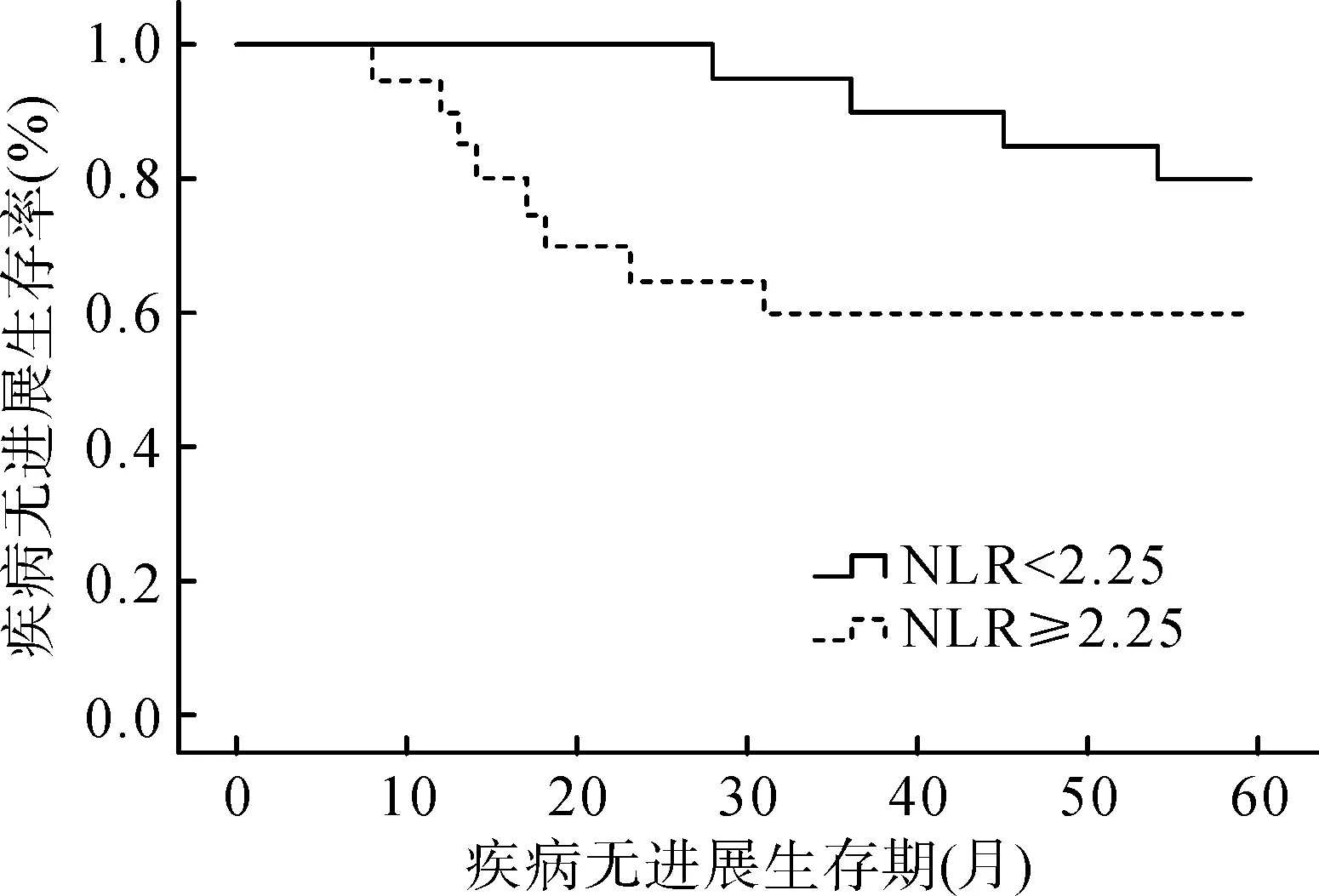

2.4 NLR≥2.25组与NLR<2.25组儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后5年疾病无进展生存率的比较

以NLR的最佳诊断截点将淋巴瘤患儿分为NLR≥2.25组(38例)与NLR<2.25组(18例)。Kaplan-Meier生存曲线分析显示,NLR≥2.25组淋巴瘤患儿术后1年、3年、5年的疾病无进展生存率分别为86.84%、63.18%、60.53%,均显著低于NLR<2.25组的100.00%、88.89%、83.33%,两组比较差异均有统计学意义(χ2值分别为3.879、4.566、5.237,P<0.05),见图2。

图2 NLR≥2.25组与NLR<2.25组淋巴瘤患儿APBSCT术后5年疾病无进展生存率的Kaplan-Meier生存曲线Fig.2 The Kaplan-Meier survival curve for the 5-year disease progression-free survival rate after APBSCT in the NLR≥2.25 group and the NLR<2.25 group in children with lymphoma

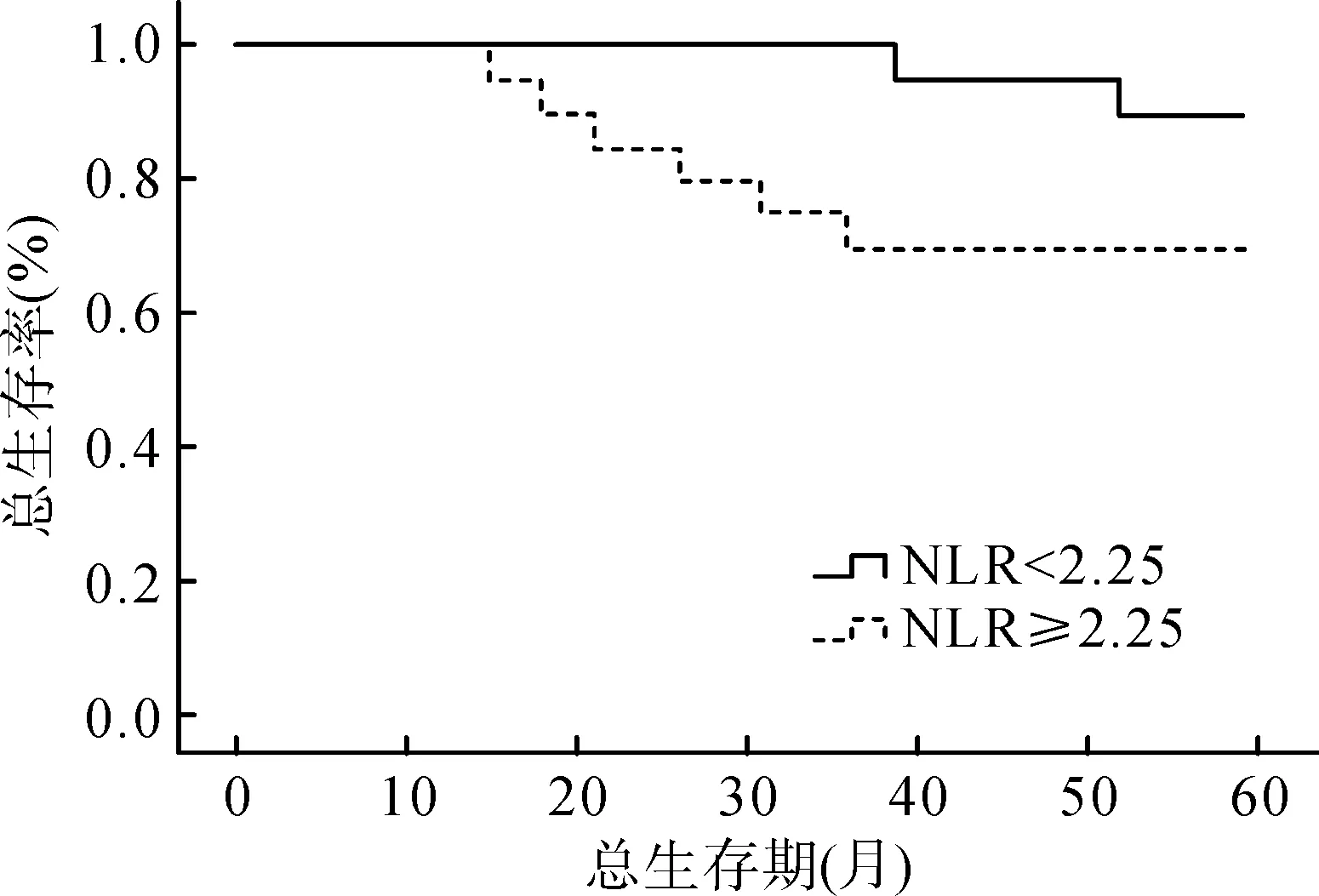

2.5 NLR≥2.25组与NLR<2.25组儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后5年总生存率的比较

Kaplan-Meier生存曲线分析显示,NLR≥2.25组淋巴瘤患儿术后1年、3年、5年的总生存率分别为92.11%、76.32%、63.18%,均显著低于NLR<2.25组的100.00%、100.00%、88.89%;两组比较差异均有统计学意义(χ2值分别为3.987、4.562、5.798,P<0.05),见图3。

图3 NLR≥2.25组与NLR<2.25组淋巴瘤患儿APBSCT术后5年总生存率的Kaplan-Meier生存曲线Fig.3 The Kaplan-Meier survival curve for the 5-year overall survival rate after APBSCT between the NLR≥2.25 group and the NLR<2.25 group in children with lymphoma

3讨论

3.1 APBSCT术可明显提高复发难治型儿童淋巴瘤患儿的生存期

目前对于复发或难治的儿童淋巴瘤,单纯放化疗并不能为其带来明显的生存获益[1-4]。APBSCT术是目前有望治愈复发、难治或高度侵袭性淋巴瘤的有效手段。因此对于重要脏器功能正常,难治、易复发的侵袭性淋巴瘤,均可考虑APBSCT术治疗,以期最大限度地杀灭肿瘤细胞,取得长期缓解和无病存活[10]。有研究显示,APBSCT术治疗高度恶性难治NHL,可明显使肿瘤负荷缩小,有20%~30%的复发病例被治愈,总生存率较常规化疗增加30%以上[11-12]。本研究纳入的56例儿童淋巴瘤患儿,经APBSCT术后1年、3年、5年的疾病无进展生存率分别为91.07%、71.43%、67.85%,术后1年、3年、5年的总生存率为94.64%、83.93%、71.43%,提示APBSCT术可明显延长淋巴瘤患儿的疾病无进展生存期和总生存期,为患儿带来明显的生存获益。

APBSCT术作为高度侵袭性和复发难治淋巴瘤的标准一线治疗手段,已逐渐成为所有恶性淋巴瘤的最佳治疗方式;但是,一部分儿童淋巴瘤患儿在接受APBSCT术治疗后仍会复发,甚至出现淋巴瘤骨髓浸润。本研究中多因素Cox分析显示,临床分期、IPI评分、移植前状态、NLR均为儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后疾病进展和死亡的独立预测因素,以上结果提示临床分期较晚、IPI评分>2分、移植前化疗病情部分缓解、移植前NLR较高的患儿APBSCT术后淋巴瘤复发率较高,疾病无进展生存率和总生存率较低,预后较差。

3.2移植前NLR预测儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后生存情况的原因与机制

系统性炎症是指机体对感染性或非感染性因素的严重损伤所产生的全身性非特异性炎症反应,在此过程中机体会产生大量的炎性细胞因子参与防御反应,以抵御外来伤害刺激。当产生的炎症因子超出代偿能力时,机体出现过度的炎症反应,引起广泛组织细胞损伤。系统性炎症可以在外周血中反映出来,如中性粒细胞、血小板计数、C反应蛋白、NLR、PLR、LMR等,这些指标已被用于预测多种肿瘤的预后。炎性反应与恶性肿瘤的发生发展密切相关,肿瘤及周围间质构成了舒适的肿瘤慢性炎症微环境,炎性细胞与恶性肿瘤间质之间的相互作用促进了恶性肿瘤的发生发展[13]。中性粒细胞是机体非特异性免疫反应中主要的免疫细胞,能通过产生活性氧来破坏DNA,引起肿瘤细胞增殖,同时还可刺激产生血管内皮生长因子,促进肿瘤新生血管形成和肿瘤侵袭转移[14]。淋巴细胞是肿瘤特异性免疫反应的重要成分,参与肿瘤的杀伤作用。相关研究显示,肿瘤组织中淋巴细胞减少,机体抗肿瘤免疫效应减低,不能识别和应答肿瘤抗原的突变,出现肿瘤抗原诱导的免疫耐受,导致肿瘤细胞发生免疫逃逸,进而促进肿瘤细胞增殖、分化、新生血管形成及侵袭转移[15]。NLR可综合反映恶性肿瘤患者体内的炎症水平和抗肿瘤免疫能力的平衡状态。NLR值越大,表明患者体内炎症水平越高,肿瘤增殖生长及侵袭转移能力越强,而抗肿瘤免疫能力较低下,其为预后不良的标志。有研究显示,NLR作为炎症指标可用于评估肝癌、胃癌、乳腺癌、肾癌等恶性肿瘤的病情进展情况和侵袭转移能力,对恶性肿瘤术后生存情况也有显著的预测作用,NLR值越大,患者术后肿瘤复发转移率越高,生存率越低[13-15]。本研究中多因素Cox分析显示,移植前NLR为淋巴瘤患儿APBSCT术后疾病进展和死亡的独立预测因素,移植前NLR每增加1个单位,淋巴瘤患儿术后5年内疾病进展的风险增加0.785倍,患儿术后5年内死亡的风险增加0.571倍。此外,Kaplan-Meier生存曲线分析显示,NLR≥2.25组患儿术后1年、3年、5年疾病无进展生存率和总生存率均显著低于NLR<2.25组,提示移植前NLR可用于预测淋巴瘤患儿术后的生存情况,并且预测价值较高。其可能的原因:NIR升高表明淋巴瘤患儿体内促进肿瘤进展的炎症水平较高,肿瘤侵袭转移能力较强,而抗肿瘤免疫功能低下,APBSCT术治疗效果不佳,术后肿瘤易复发转移,整体生存率较低。

综上所述,移植前NLR作为准确可靠的系统性炎症指标可用于预测儿童淋巴瘤患儿APBSCT术后的生存情况,移植前NLR≥2.25提示淋巴瘤患儿术后复发率高、生存率低、预后较差,移植前NLR对于指导APBSCT术后治疗、监测疾病进展、提高术后疾病无进展生存率和总生存率均具有非常重要的临床意义。