亨利·考埃尔钢琴曲《马瑙瑙的潮汐》音乐与神话内涵解析

2023-02-08苗镇鹏

苗镇鹏

(中央音乐学院,北京 100000)

钢琴曲《马瑙瑙的潮汐》是考埃尔的成名作,本文试图通过分析这首钢琴作品的来解读其中的神话内涵,并管窥考埃尔音乐的创作特性,也为我们重新了解和定义考埃尔的音乐创作提供一些的参考。

一、关于亨利·考埃尔与《马瑙瑙的潮汐》

考埃尔作为爱尔兰移民的后代,凯尔特文化对他的成长有着有深刻的影响。这种影响直接体现在他的早期创作中。而钢琴曲《马瑙瑙的潮汐》正是最好的代表,这首作品充分显出其创作早期凯尔特神话与音簇技法结合的特点。

(一)考埃尔的生平与创作

1897年考埃尔出生于美国加利福尼亚乡村的一个移民家庭,其父母都是美国旧金山市先锋艺术家社团的团员。由于父母的身份,考埃尔的音乐经历从幼年便是多样且广泛的。受到自己英籍爱尔兰人父母的影响,考埃尔学习了爱尔兰民间曲调和美国西部的民歌以及美国中部的民歌和赞美诗[1]。20年代考埃尔以钢琴家的身份在北美和欧洲进行巡演,并受到媒体的强烈追捧,由此成为具有国际知名度的作曲家。30年代至40年代,考埃尔在美国“纽约新社会研究学校”任教。在考埃尔教学期间,他的音乐思想影响了很多作曲家,例如约翰·凯奇(John Cage,1912-1992)与乔治·格什温(George Gershwin,1898-1937)等作曲家都曾作为学生向考埃尔短暂学习。

考埃尔的音乐创作充分体现出了美国现代音乐的创作视野,为专业音乐的创作打开了创新的大门。他漫长且高产的创作生涯,主要分为三个阶段:第一时期是20世纪10-30年代,创作集中在钢琴领域,带有强烈的实验性色彩,题材多数来源于凯尔特神话。第二时期30-40年代是考埃尔创作的成熟时期,这时考埃尔已经不仅仅是单纯地进行实验性音乐创作,在音乐创作上更多体现出“世界音乐”的思想。他多次出国采风,在音乐创作上采用了多国的民间音乐素材。第三个时期是40~60年代,考埃尔综合了前两个时期的特点,创作风格更具有多样性。此外,他一生中还出版了《新音乐资源》《世界人民的音乐》等著作。

(二)钢琴曲《马瑙瑙的潮汐》概况

钢琴曲《马瑙瑙的潮汐》是亨利·考埃尔于1917年为美国爱尔兰裔神学家约翰·瓦里安的戏剧所作的序曲。但根据考埃尔的自述,此首钢琴曲创作于1912年或更早[2],因此《马瑙瑙的潮汐》也被学界普遍认为是考埃尔的第一首成熟的钢琴作品。

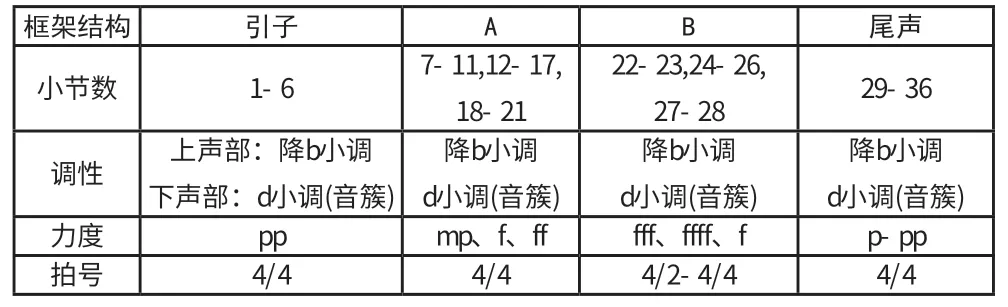

作品的标题带有神话性质。全曲共有36小节,虽然短小,但是效果却宏伟壮观。曲式结构采用了传统的A-B式曲式结构(见表1),上声部为旋律,下声部由“音簇”铺垫,展现出双重调性的特点。作品的灵感取自于爱尔兰神话传说,考埃尔在其中使用了自己独创的“音簇”技法。至此之后爱尔兰神话题材成为他早期音乐创作最重要的灵感来源,而“音簇”技法则在他的作品中广泛应用并且影响了整个20世纪专业音乐的创作。

表1 《马瑙瑙的潮汐》曲式结构图

《马瑙瑙的潮汐》是考埃尔新音乐创作的起点,尽管在创作技法上体现出了考埃尔音乐的先锋性。但在创作该作品时,考埃尔的新技术的开发和作品的内涵表达是紧密相关的。此外,以该作品为例,考埃尔早期的音乐非常注重题材和表现内容的选择,这与后来注重技术的先锋派作曲家还是有所区别的。

二、《马瑙瑙的潮汐》音乐中的神话内涵

作为爱尔兰后裔,考埃尔在早期的创作中大量地运用了凯尔特神话作为作品的题材,这些神话因素显现在作品的各个角落,无论是他神话性质的标题还是“实验性”的音簇,都直接或间接展现了神话的形象,同时也代表了考埃尔自己的对神话的理解。作为考埃尔早期最著名的作品之一,钢琴曲《马瑙瑙的潮汐》便是其中最突出的代表。

(一)标题中的隐喻

标题音乐(也译作有解说的音乐)是作曲家将音乐,文学、戏剧、绘画等其他姊妹艺术相结合产生的一种综合性音乐形式,目的是用文字来说明作曲家创作的意图和思想内容。在《马瑙瑙的潮汐》中考埃尔也为乐曲添加了文字解说。经过笔者翻译内容如下:“马瑙瑙是运动之神,早在创世纪之前,他就发出巨大的潮汐,在宇宙中来回移动,有节奏地移动粒子和物质,后来众神用这些粒子和物质创造了太阳和世界。”[3]

作品中考埃尔的文字带有鲜明的凯尔特神话元素。在凯尔特神话中,马瑙瑙(Manaunan)是最强大的神灵之一,他被人们认为是可以带来生育和繁荣的神,至今爱尔兰的部分地区还会在节日中纪念马瑙瑙为他们的生活带来的繁荣。在这种文化传统下,作为爱尔兰裔移民的考埃尔本身就对这些神话耳濡目染,所以他可以很方便地在标题中对神话进行重述、移植和创造。

考埃尔的文字标题中提到了在创世纪之前马瑙瑙就用潮汐来移动粒子来移动物质而后众神创造世界,将马瑙瑙作为造物主来讴歌。这是一种对原神话文本的再创造。而在原神话中,马瑙瑙作为海神又具有孕育一切新事物的能力。这一点与考埃尔的标题中使用包容万物的潮汐来创造世界的海神形象有契合之意。

(二)音乐对神话形象的塑造

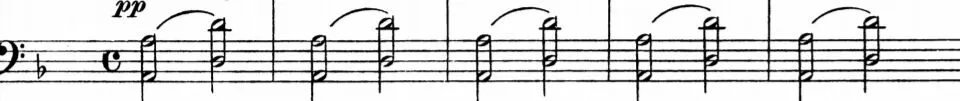

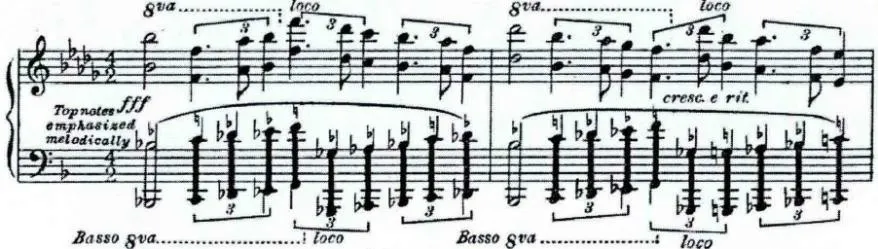

在《马瑙瑙的潮汐》中我们可以看到大量的音簇,这是考埃尔有意为之,意在用音簇的音响来模拟海神马瑙瑙发出的潮汐。考埃尔早期的创作都是围绕着音簇技法来进行创作,何为音簇?在考埃尔1919年出版的著作《新音乐资源》中对音簇的定义是“建立在泛音列上端音区,按顺序排序的二度音上的和弦。”[4]简而言之就是采用二度音程叠置形成的音响。根据音簇的音响效果,可以将《马瑙瑙的潮汐》中的音簇分为三种:半音音簇、黑键音簇、白键音簇[5],它们的演奏法在考埃尔自己的钢琴曲集中有详尽的解释(见谱例1):

谱例1 《马瑙瑙的潮汐》中的音簇种类及演奏法[6]:

若没有特殊标记,最低音与最高音之间所有的半音都要被奏出;如果音簇上方标记有升号或降号,则只演奏出最低音与最高音之间所有的黑键;若有还原标记,表示演奏者要演奏出两音之间所有的白键。考埃尔要求演奏者严格按照谱面演奏,这就使得演奏者若要准确的演奏出音响效果,必须要用手掌、手臂、拳头的配合来完成。这三种音簇在《马瑙瑙的潮汐》中都有使用。

在凯尔特神话中,海神马瑙瑙的潮汐有多种含义,它可以带来生与死的轮回,也象征着生育与繁荣。考埃尔在标题中也提到了海神马瑙瑙发出巨大的浪潮将宇宙中混沌的万物涤荡使之和谐有序。毫无疑问,作品中的音簇也像潮汐一样包容着丰富的内容。观察在《马瑙瑙的潮汐》中的这些音簇,无论哪一种音簇都是由很多不同音高的音在同一时间发声,这些音高会产生丰富的泛音效果从而让音簇本身具有一种“噪音”效果。噪音与乐音对于考埃尔表达的潮汐来说是一个相对的概念,在作品的三种音簇中,半音音簇是最具有“噪音”感的,其本身的构成没有调性含义,发生音符也十分密集,泛音效果也最丰富。其次是白键音簇,在一个八度内七个音同时发声,这种音簇没有半音音簇发声密集,但也包含了三全音这种极不协和音程,再加上泛音列的效果,使得白键音簇在听觉上也有“噪音”的效果。最后是黑键音簇,这种音簇是听起来最为协和的音簇。由于在一个八度内只有五个黑键,其中也并没有三全音与小二度之类的不协和音程,所以在听觉上也是最为柔和的。

考埃尔使用这些音簇展现了海神潮汐的包容性。聆听这些音簇,我们会同时听到泛音列,以及八度内的所有音程。他将“乐音”与“噪音”结合,在音响上的协和与不协和并置,是海神的潮汐包容性的体现,也是考埃尔对凯尔特神话中海神的潮汐形象的独家解读。

此外,在神话文本中,海神的潮汐是不断运动的,并具有包容一切的创造力。为了体现的潮汐的律动性,考埃尔采用了两种表现律动的手法。首先从音簇的节奏来看,在《马瑙瑙的潮汐》中所有的音簇贯穿全曲的下声部,以A-D两个固定音高为基础前后摆动并发生规模上的变化,随着主题消涨。具体形态可以见谱例2:

谱例2 《马瑙瑙的潮汐》中音簇的律动性:

作品的拍号为4/4拍的音簇无论规模大小,都按照A-D的规律前后摇摆,从始到尾,象征海浪的翕动。

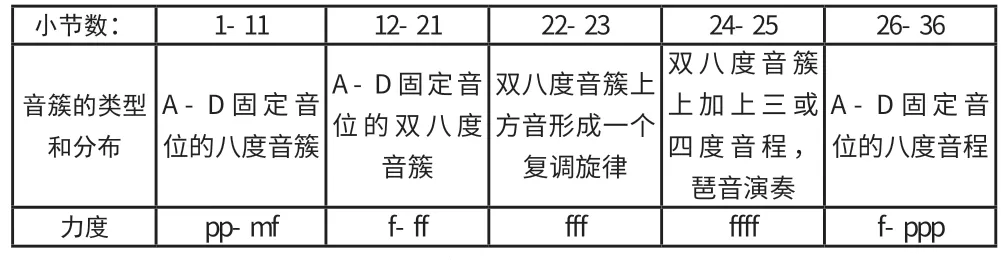

其次,从全曲的结构来分析,《马瑙瑙的潮汐》中的音簇虽然都是围绕着A-D两个固定音来进行构建,但是这些音簇的形态并不是一成不变的,它随着乐曲的进行跨度不断地发生变化,从一个八度到两个八度,再到在两个八度的基础上增加一个三度到四度的音程。这三种音簇在《马瑙瑙的潮汐》中都有使用。而从整个作品的布局来看,这三种音簇铺满了整个作品的低音声部,并且是一种有规律地出现,它们随着力度递增递减,为整个作品提供了一个动态的平衡。音簇的伸缩和演奏力度的强弱配合让整首作品的音乐呈现出一种波浪式的起伏,详细的布局如下表:

从表2中可以很清楚地看到,随着考埃尔标注的演奏力度增强,音簇的规模也开始变大。在乐曲的高潮部分第24-25小节处考埃尔甚至在双八度音簇的基础上增加了音程并且使用琶音演奏,跨度与力度之大演奏者必须使用前臂才能完成。结束部分减弱再重新回到开头的八度音簇。整首作品也像潮汐海浪一般,从渺小逐渐发展成庞大最后再归于平静。这些手法都是考埃尔再描述海神潮汐的一种音乐上的还原,可谓惟妙惟肖。

表2 《马瑙瑙的潮汐》中音簇类型分布与力度变化

综上所述,音簇是这首作品在音乐上的主体部分,潮汐是这首作品的主要表现对象。考埃尔在创作中使用音簇来模仿海神马瑙瑙发出的潮汐,无论是从音乐的角度还是从神话内涵上来讲,都恰到好处。整首作品虽然短小,但音簇的使用让作品效果大气磅礴;潮汐虽然短暂,但音簇让潮汐包容万物。考埃尔作为在美国成长的爱尔兰人后裔,用自己创新性的音簇技法来模仿古老的凯尔特神话中的海神潮汐是最合适的表述。

三、音乐中的神话核心——“统一”

正如考埃尔在标题中写道:“马瑙瑙早在创世纪之前就发出了巨大的潮汐,有节奏地移动宇宙中粒子和物质,最终使得众神创造了太阳和世界。”潮汐将无序变为有序,将混沌变为统一。这是考埃尔隐含在作品中的最终一层含义,也是考埃尔对海神马瑙瑙的潮汐的最终诠释。考埃尔在塑造神话形象的同时展现出了凯尔特神话故事中核心的“统一”,这种统一体现在作品的创作手法中。

(一)音簇与旋律突出统一

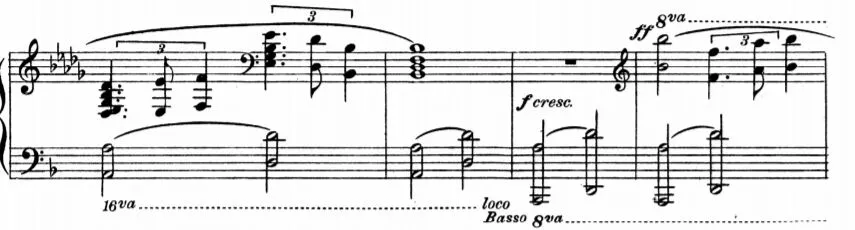

整个作品的下声部几乎全部采用半音音簇,只有两个小节采用黑键音簇与白键音簇交替。虽然产生的音响是模糊的,但是在音簇中隐藏着明确的调性,即大量的音簇外框音A-D。也就是d小调的属音到主音,如果单独看音簇的外框音,它是服从于主题旋律的。最明显的例子是在第24-25小节中,音簇的外框音为d小调的小三分解和弦,与右手的旋律是吻合的(谱例3)。考埃尔用这种隐藏的手法来展示了音乐的统一性,更能代表海神潮汐让混沌的宇宙变得有序统一。

谱例3 《马瑙瑙的潮汐》中第24-26小节中音簇与旋律的统一:

除此之外,考埃尔在作品的中间段落第22-23小节中注有演奏说明,在左手的音簇声部说明中写道“如旋律般强调演奏音高”(Top notes emphasized melodically)。这两个小节是全曲唯一包含黑键音簇与白键音簇的两个小节,这些音簇都跨两个八度,外框音是一样的。所以在演奏时低音音簇声部对上声部的支持就不言而喻了,虽然左手声部一开始展现的是d小调倾向,但音乐进行到这里与上声部降b小调几乎是一致的(谱例4)。从上述分析可以看出,上下声部的调号不同、音响效果不同是考埃尔有意进行的排布,实际上音乐已经在潜移默化中突出了神话中的统一。

谱例4 《马瑙瑙的潮汐》中第22-23小节:

(二)以“不断运动”突出统一

在《马瑙瑙的潮汐》的文字标题中,马瑙瑙作为“运动之神”来让宇宙变得统一。在笔者看来,“运动”这一概念在作品中并不单指节奏的律动,更多的是表现在音乐要素的不断变化上,通过不断变化来达成“统一”。

在作品中最突出的表现是通过音高到音色的不断变化,以此来达到整个作品织体上的统一。首先考埃尔使用音高这一要素归根到底是在求音色的改变。音簇的音高由一个八度的音高变为跨两个八度的音高,很明显的是音色发生了巨大的变化,并且在不同种类音簇的使用上和演奏方法的交叉使用也是在有意识地变化音色(见下谱例5、6)。

谱例5 《马瑙瑙的潮汐》中第10-13小节:

谱例5是作品的第10到13小节,第10-11小节是主题的下句,第12-13小节是进入高潮前的新材料。比较这两组小节,下声部音簇的外框音是一样的,但演奏手法的不同,由于音簇的跨度,一个是用手掌演奏,一个是用前臂演奏,这样就使得整个音域发生变化,配合着渐强力度,这十分符合上声部高八度演奏八度和弦旋律的意境。这些音高和音色的变化说明了上下二者的强度和织体是统一的。谱例6是作品临近结尾处的第26-30小节,在这里音簇再次重回八度,使用手掌演奏,与右手的旋律一起表现潮汐渐渐回归平静。

谱例6 《马瑙瑙的潮汐》中第26-30小节:

除此之外在演奏力度、演奏记号等音乐要素上都有相应的跟随音乐的前进发生变化,所有的音乐要素的流动构成了整个作品的织体,既促成了作品的统一性,又能体现海神潮汐让宇宙万物不断运动最终化成的统一。

结语:基于作品对考埃尔创作的思考

本文以考埃尔早期钢琴作品《马瑙瑙的潮汐》为例,通过对作品的音乐分析,挖掘音乐中隐藏的神话形象,最后通过各种音乐元素的不断变化突出了音乐中的神话内涵“统一”。

从考埃尔的《马瑙瑙的潮汐》这部钢琴作品可以看到其音乐创作的一些特点,如不拘一格的创新,对传统创作技法的保留;也可以看出多元文化在他身上的影响。从这部作品来看,展现在考埃尔身上的是两种文化的影响,首先是作为美国人追求自由和创新的个性,其次是作为爱尔兰人后裔凯尔特文化在他身上的烙印。这些都展现了民族性对他创作的影响,也映射了那个多元文化复合的时代。笔者并不否认考埃尔对“先锋派”音乐风格的贡献,除了《马瑙瑙的潮汐》中展现的音簇,考埃尔还有钢琴的琴弦技法,“预置钢琴”等诸多实验性的创新,这些都对后来的“先锋派”有着直接的影响。但从他的创作中来看“先锋作曲家”并不能概括他所有的音乐创作,他的音乐中还是有很多传统因素的,譬如标题性、音乐结构中的对立统一以及鲜明的原始主义因素,这些都不符合“先锋派”注重纯形式和技术的做法。他的创作本身就具有一种“多元化”,这也正是对考埃尔音乐的另一种解读。