基于土地利用/覆盖的甘肃省景观生态风险时空变化特征

2023-02-07修炀景侯蒙京田骄阳梁天刚冯琦胜

修炀景,侯蒙京,田骄阳,梁天刚,冯琦胜

(兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室,兰州大学农业农村部草牧业创新重点实验室,兰州大学草地农业教育部工程研究中心,兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020)

土地利用/覆盖变化(land use and land cover changes,LUCC)是环境变化的重要组成部分,对于维持生态环境的安全与稳定具有重要意义[1]。近年来随着人类社会生产力与物质水平的迅猛发展,环境问题日益严峻,生态环境问题已逐渐成为人类进入21世纪以来所面临的重大挑战。甘肃省位于黄土高原西部,地处黄土高原农区和青藏高原牧区的交错地带,荒漠面积约占全省总面积的40%[2]。甘肃省处于十分特殊的地理位置,其境内的生态环境复杂多样但又十分脆弱,景观格局破碎程度高,稳定性和恢复力差[3],极易受到人为和自然因素干扰。近年来甘肃省人口不断增长、城镇化进程加快、工业化程度提高,且由于自然资源分布不均衡,导致人类的不合理活动加剧;此外由于全球性的气候变化,该地区各自然因素指标发生明显改变,这也给甘肃省的生态环境造成了一定的扰动和不利影响,其中较为严重的生态环境问题包括河西走廊土地沙漠化,甘南草原草地退化,祁连山、白龙江林区森林植被减少等[4]。甘肃省地处地势二三级阶梯的交汇地带,其作为防沙治沙和防治水土流失的核心区域,同时也是“两屏三带”全国生态安全战略格局中的重要组成部分[5],生态地位不言而喻。甘肃省生态质量的优劣直接决定着西北地区和青藏高原地区的生态安全,并间接影响着长江黄河下游地区的生态环境质量。因此,对甘肃省的景观生态风险进行评价与分析十分必要,具有不可忽视的重要意义。

在此背景之下,有关生态环境的研究和保护工作被提上日程,生态问题成为热点议题与研究方向。其中,生态风险评价作为生态环境研究中的重要组成部分,因其能够明晰制约生态持续性的主要生态要素与过程,并对自然及人为因素进行定性和定量研究,现已成为应对社会-生态复合系统综合管理的热点研究领域之一[6]。景观生态风险评价作为生态风险评价在区域尺度上的重要分支领域,其根据景观生态学的发生过程和空间格局的耦合情况建立了景观格局与功能之间的相互联系,并根据景观格局的改变来推测对于生态功能的影响[6-7];景观生态风险评价引入了等级理论,更加注重尺度效应和时空异质性[7],能实现多源风险综合表现及空间的可视化,有助于分析区域生态环境的变化趋势,为土地利用及生态风险管控的决策制定提供理论依据和指导建议。

由于遥感技术具有数据获取便捷,覆盖面积广,时间序列长等优势,因此在景观生态风险评价中应用十分广泛[8]。侯蕊等[9]使用2000-2015年4期Landsat TM/OLI遥感影像分析了武汉市江夏区土地利用/覆盖的时空动态变化,运用空间网格法构建了景观生态风险指数模型,揭示了该地区不同土地利用状况下的景观生态风险演变规律;熊鹰等[10]利用Landsat TM多光谱遥感影像,通过地理信息系统(geographic information system,GIS)和地统计学分析方法构建景观生态风险指数模型,完成了洞庭湖地区在土地利用/覆盖动态变化下的景观生态风险时空分布和空间关联格局研究;陈心怡等[11]利用1988-2017年间土地利用/覆盖矢量数据,运用GIS网格法和Kriging插值法构建景观生态指数模型,完成了海口市的景观生态风险综合评价。然而,由于近年来宏观生态学着重强调人类活动对生态环境的影响,因此有关于景观生态风险评价的内容多集中于城市、流域等人类活动密集区域,而关于自然地域的研究相对较少,尤其针对黄土丘陵区、农牧交错带和荒漠地区的研究更为缺乏[7]。

基于以上因素考虑,本研究以甘肃省为研究区,对欧洲航空局全球土地利用/覆盖(climate change initiativeland cover,CCI-LC)数据进行重分类,分析甘肃省土地覆盖的时空变化特征;利用景观脆弱度和干扰度指数构建风险评价模型并结合空间自相关分析方法开展研究区景观生态风险评价。本研究旨在为甘肃省的生态风险管控及决策制定提供依据,推动区域可持续发展,并为后期自然地域的景观生态风险评价研究提供经验与指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

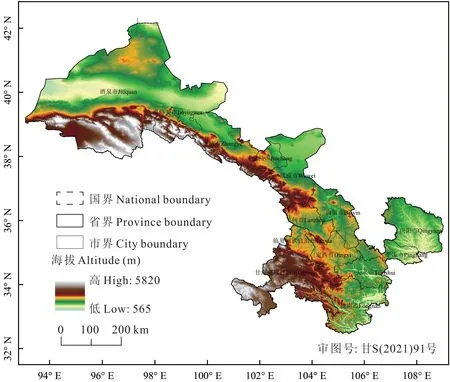

甘肃省地处中国西北部,32°11′-42°57′N,92°13′-108°46′E,地域狭长且几何形状不规则,总面积45.59万km2,占全国土地总面积的4.72%(图1)。其位于黄土高原与青藏高原交汇处,海拔565~5820 m,平均海拔2158 m,地势由西南向东北倾斜[12]。境内地形地貌复杂多样,其中山地、丘陵和高原居多,平原和盆地较少;甘肃省境内森林,草原,城市,湿地,荒漠,农田六大陆地生态系统均有分布,土地覆盖类型多样,其中以草原和荒漠为主。气候类型由南向北依次包括亚热带季风、温带季风、温带大陆性和高原高寒四类,年均温0~15℃,平均年降水量约400 mm,整体由东南向西北递减。

图1 研究区位置Fig.1 Location of study area

1.2 数据来源

土地利用/覆盖数据来自欧洲航空局(http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer)2005-2019年的全球土地利用/覆盖产品。该数据格式为TIFF,空间分辨率为300 m,默认投影坐标系统为WGS1984[13]。该产品以联合国粮农组织的土地利用/覆盖分类系统(land cover classification system,LCCS)为分类依据,共划分为7个一级类型和36个二级类型。Yang等[14]分析了8种(CCI-LC、IGBP、DisCover、UMD、GLC2000、MCD12、GLCNMO和GlobeLand30)土地利用/覆盖产品的分类精度,最终结果表明,CCI-LC产品在中国区域的总体精度为71.98%,Kappa系数为0.65,分类精度仅次于空间分辨率更高的GlobeLand30。考虑到CCI-LC数据时间序列长且连续,与真实覆盖情况具有较好的空间一致性,整体分类精度较高,因此适用于本研究。高程数据(digital elevation model,DEM)来源于地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn)的美国航天飞机雷达地形测绘使命(Shuttle Radar Topographic Mission,STRM)数据集[15];该数据空间分辨率30 m,覆盖了56° S-60° N范围内全球80%的陆地表面。

1.3 土地覆盖类型重分类

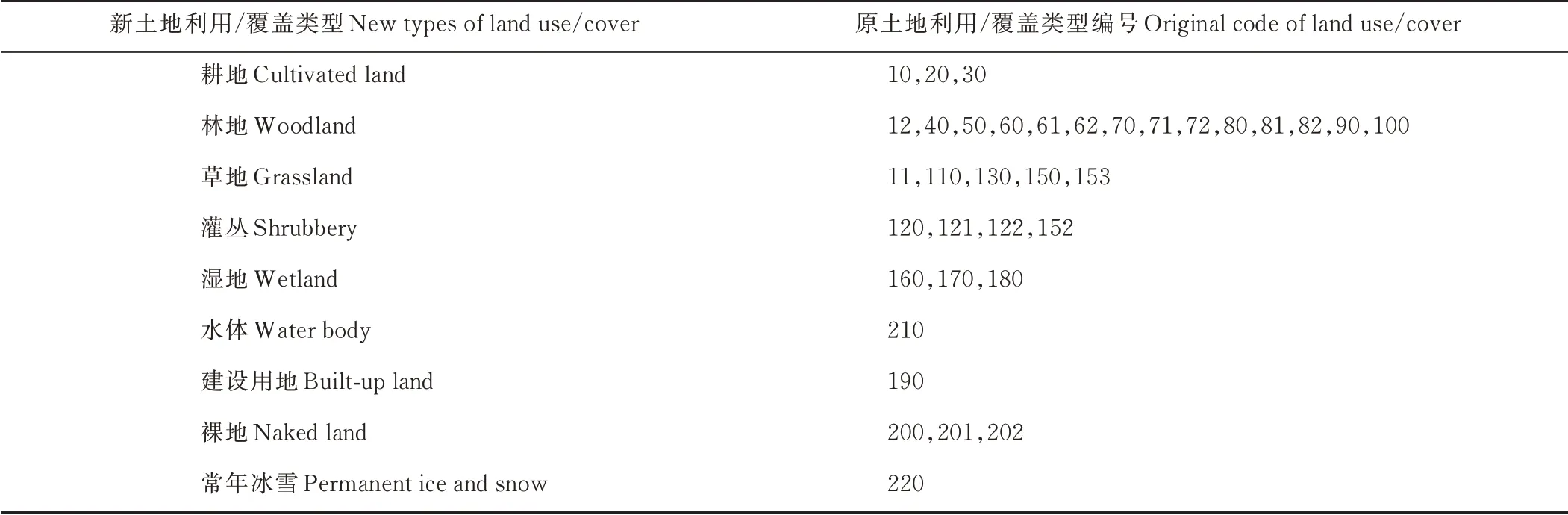

本研究所需的CCI-LC根据原分类标准共被分为22大类和36小类,考虑到原分类体系下的土地利用/覆盖种类较多,根据本研究需求,在此将土地利用/覆盖类型重分类为耕地、林地、草地、灌丛、湿地、水体、建设用地、裸地和常年冰雪9大类,具体重分类原则如表1所示。

表1 重分类原则Table 1 Reclassification principle

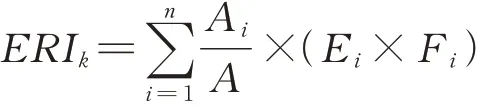

1.4 土地利用/覆盖动态度

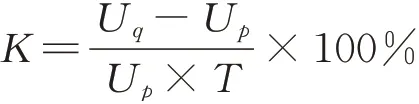

土地利用/覆盖动态度是用来反映土地利用/覆盖类型变化速度快慢的一种指标,动态度越高表示土地变化速度越快,两者呈正相关关系[15-16]。其中,土地利用/覆盖动态度又包括单一土地利用/覆盖动态度和综合土地利用/覆盖动态度两大类。单一土地利用/覆盖动态度(K)是反映某一种土地利用/覆盖类型在某段时间内的变化速率快慢。其公式为:

式中:p为第p类土地利用/覆盖类型,Uq表示研究时段末期该类土地利用/覆盖类型的面积,Up表示研究时段初期该类土地利用/覆盖类型的面积,T表示研究时段的时长。

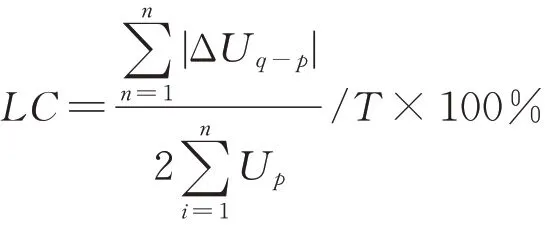

综合土地利用/覆盖动态度(LC)是反映多种土地利用/覆盖类型在某段时间内综合变化速率的快慢。其公式为:

式中:|ΔUq-p|表示在研究时段内第p类土地利用/覆盖类型转变为q类(非p类)土地利用/覆盖类型的面积。

1.5 土地利用转移矩阵

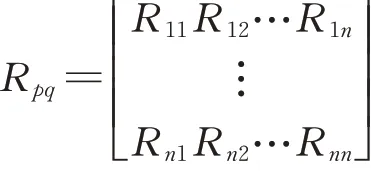

转移矩阵由俄国数学家马尔科夫提出,是用来表示事物客观转移规律的一种数学方法。其特点是系统内某项事物的第n次转移结果只由第n-1次转移所决定,即结果只受当前所处状态影响[17],而土地利用/覆盖转移矩阵(R)是用以描述土地利用/覆盖类型在某段时间内转化情况的一种方法。其公式为:

式中:n是土地利用/覆盖类型的数目,Rpq表示第p种土地利用/覆盖类型转为第q种的面积大小。

1.6 景观生态风险模型构建

1.6.1 风险评价单元的划分 风险评价单元的划分是景观生态风险评价中的重要步骤,划分的目的是以各风险评价单元为单位,计算各单元内的景观生态风险指数并用作后期的计算和分析。在本研究中,经过对研究区大小和数据计算量的综合考量,将研究区划分为10 km×10 km的风险评价单元,共计4785个。分别计算类型尺度(class metrics)下各类景观类型的面积(Ai)和各类土地覆盖类型的斑块个数(Npi);景观尺度(landscape metrics)下风险评价单元的面积(A)和各风险评价单元内的总斑块数(NP)。本研究利用Fragstats 4.2软件计算景观指数[18]。

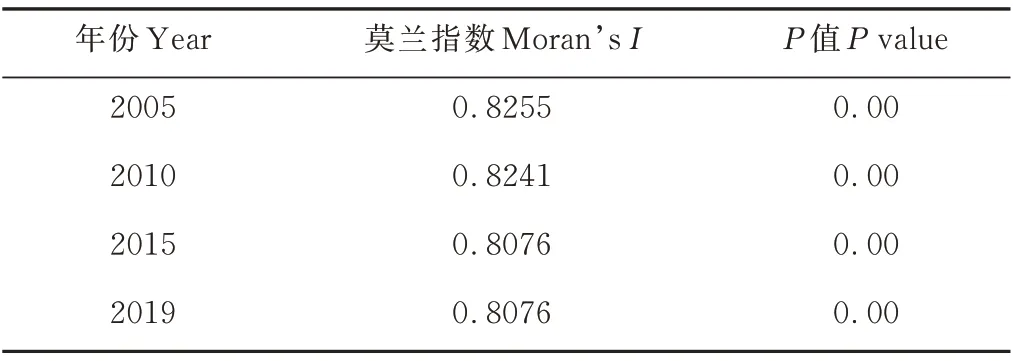

1.6.2 景观生态风险指数的构建 景观生态风险指数的构建是景观生态风险定量分析的关键。本研究选择利用景观脆弱度指数和景观干扰度指数共同构建景观生态风险评价模型,其生态含义及计算方法如下:

景观脆弱度指数(Fi)是对某种土地利用/覆盖类型稳定程度的定量表示,表示某景观类型在遭受外部因素影响或外力干扰时的抵御能力,该数值越高表示景观越脆弱。根据甘肃省土地利用/覆盖类型的特点并结合研究区实际情况,通过专家打分法对不同土地利用/覆盖类型赋值从而对指标进行量化,赋值由低到高依次为:湿地1,水体2,常年冰雪3,耕地4,草地5,灌丛6,林地7,裸地8,建设用地9;对所赋数值进行归一化处理,运用Z-Scores标准方程将其归一化[19],得到的归一化Fi分别为:湿地0.02,水体0.04,常年冰雪0.06,耕地0.08,草地0.10,灌丛0.12,林地0.14,裸地0.16,建设用地0.18。

景观干扰度指数(Ei)是对研究区范围内不同景观所受干扰程度大小的定量表达,该数值越高,表示所受的干扰程度越大。其中,景观干扰度指数又由景观破碎度指数,景观优势度指数和景观分离度指数共同构成[20]。

景观破碎度指数(Ci)表示景观破碎化程度的高低,反映的是某一连续大面积的土地利用/覆盖类型在遭受人为或自然因素干扰后被分割为面积较小的破碎斑块,破碎程度越高则破碎度指数越大。其公式为:

式中:ni代表第i种土地利用/覆盖类型斑块的个数,A代表风险评价单元的面积(10 km×10 km)。

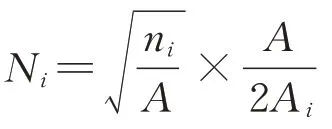

景观分离度指数(Ni)用以描述某一景观类型各斑块的分离程度,分离度指数越大代表各斑块越分散,不同土地利用/覆盖类型共存度越高,景观分布越混杂[21]。其公式为:

式中:Ai代表第i种土地利用/覆盖类型的面积。

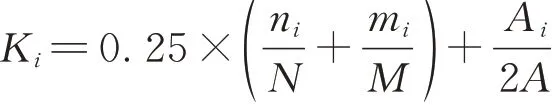

景观优势度指数(Ki)表示区域内不同景观类型的斑块数量、斑块大小以及不同土地利用/覆盖类型总面积由主到次的排列顺序,可以反映出哪些景观类型在区域内处于优势地位,各种不同的土地利用/覆盖类型共同支配着区域的景观结构和特征。景观优势度指数与景观多样性成反比,对于景观类型数目相同的不同景观,多样性指数越大,其优势度越小[22]。其公式为:

式中:N代表斑块总数,mi代表出现第m类土地利用/覆盖类型的风险单元个数,M代表总风险评价单元个数。

根据已有研究结果及研究区具体情况,依照景观破碎度指数、景观分离度指数、景观优势度指数三者对景观干扰度指数的贡献度大小进行归一化处理,得到最终的景观干扰度指数,其计算公式为:

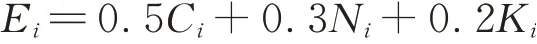

最终,经过对景观脆弱度指数和景观干扰度指数的综合考量,计算出各风险单元的景观生态风险指数,再通过空间插值的方法将数值赋予单元的几何中心上。空间插值是生态风险状况的一种可视化途径,此处用到的插值方法为普通克里金插值,再利用球模型进行半变异函数拟合,这种方法所得的数据平滑且连续性强,总体插值精度高,在地理信息和气象学方面均有着广泛的应用[22]。利用自然断点法将生态风险指数(ecological risk index,ERI)划分为5个梯度:低风险(0.0105~0.0135),较低风险(0.0135~0.0164),中等风险(0.0164~0.0200),较高风险(0.0200~0.0243)和高风险(0.0243~0.0296)。景观生态风险指数计算公式为:

式中:ERIk表示第k个风险评价单元的景观生态风险指数。

1.6.3 空间自相关分析 空间自相关分析研究的是某一具体变量在空间上是否具有相关关系及其相关程度如何,可用以度量该变量对空间特征的影响。空间自相关分为全局自相关和局部自相关两大类。全局自相关描述的是某变量值在全体范围内分布的空间相关性,而局部自相关描述的是某单元内变量的值与该单元空间相邻的其他单元变量的值之间的相关性及相关程度。空间自相关定量分析的重要关联度计算指标为莫兰指数(Moran’sI),该指数取值范围为-1~1,其中:-1~0表示该变量在空间上存在负相关关系,0~1表示存在正相关关系,0则表示在空间分布上无相关性[23]。空间自相关分析由ArcGIS 10.2空间分析模块中的空间自相关工具(spatial autocorrelation)完成。

2 结果与分析

2.1 土地利用/覆盖变化统计分析

2.1.1 土地利用/覆盖类型面积 各期土地利用/覆盖类型分布及面积如表2、图2所示:2005-2019年,草地面积位列第一,且面积随着时间推移不断增加,从2005年的223086.15 km2增长到2019年的227158.02 km2,变化率1.83%;裸地面积稳定在第二位,但面积随着时间的推移不断减少,从2005年的162165.96 km2减少到2019年的159110.82 km2,变化率1.88%;耕地和林地面积分列第3、4位,其中:耕地由2005年的64964.07 km2变化至2019年的63460.80 km2,面积先升高后降低;林地面积呈逐年下降的态势,由2005年的55452.24 km2降至2019年的54712.53 km2,变化率1.33%;常年冰雪与湿地二者面积变化幅度较小,总体保持稳定;灌丛面积先升高后微降,整体由2005年的506.52 km2增长至2019年的518.76 km2;水体面积随时间推移不断增加,由2005年的477.99 km2增至2019年的510.30 km2,变化率6.76%;建设用地面积不断增长,从2005年的618.39 km2增 长 到2019年 的1800.00 km2,增 加 了1181.61 km2,变化率191.08%,在所有土地利用/覆盖类型中变化程度最明显。

图2 甘肃省土地利用/覆盖类型分布Fig.2 Distribution of land use/cover types in Gansu Province

表2 土地利用/覆盖类型面积Table 2 Area of each land use/cover type

2.1.2 土地利用/覆盖动态度 以5年为一期,分别 计 算2005-2010年,2010-2015年,2015-2019年3个时期内的单一土地利用/覆盖动态度和综合土地利用/覆盖动态度。由表3可得,3个阶段中,变化速率最快的均为建设用地且3个时期内的变化速率都保持较高水平,其中2005-2010年间变化速率最大,达9.15%;其余发生较快变化的土地利用/覆盖类型还有耕地、灌丛和水体,其中耕地在2015-2019年间变化速率最快,达-0.44%,灌丛在2005-2010年间变化速率最快,达0.59%,而水体在2010-2015年、2015-2019年2个时期内的动态度都保持较高水平,分别达0.43%和0.79%;综合动态度最大的阶段是2010-2015年和2015-2019年,变化速率均为0.09%。

表3 土地利用/覆盖动态度Table 3 Dynamic degree of land use/cover(%)

2.1.3 土地利用/覆盖转移矩阵 为了更好地研究甘肃省2005-2019年间各土地利用/覆盖类型之间的转化情况,借助土地利用/覆盖类型转移矩阵分析其变化(表4)。总体来看,3个时期土地利用/覆盖类型的主要变化都存在于耕地和草地的互转,林地和草地的互转,草地和裸地的互转,耕地、林地和草地向建设用地的转入4个方面。此外,2005-2010年间还主要存在草地向灌丛的转入、裸地向耕地的转入;2010-2015年间还主要存在耕地向林地的转入;2015-2019年间还主要存在耕地向林地的转入、裸地向建设用地的转入(图3)。

表4 2005-2019年土地利用/覆盖转移矩阵Table 4 Land use/cover transfer matrix from 2005 to 2019

图3 2005-2019年甘肃省土地覆盖类型转移Fig.3 Transfer of land cover types in Gansu Province from 2005 to 2019

2.2 景观生态风险时空分析

2005、2010、2015和2019年的4个时期景观生态风险的时空分析如图4所示。5种生态风险等级中,低风险区和较低风险区面积较多,中等风险区、较高风险区和高风险区面积所占比例较少。低风险和较低风险区域主要分布于河西走廊中东部、陇中黄土高原、陇东地区以及陇南山地大部分,以上地区人类活动相对频繁,在受到人类干扰后的损失度低,景观干扰度指数较小,此外该区域土地利用/覆盖类型以草地、耕地为主且土地覆盖连续性高,因此景观的脆弱和破碎程度较低,致使生态风险处于较低水平。中高风险区域分布较集中,主要位于甘肃北部的酒泉、武威和张掖以及南部的陇南和天水境内,其中酒泉、张掖和武威境内降水稀少、蒸发量大,属于典型的温带干旱与半干旱气候类型,地表植被稀疏,生物多样性低,土地利用/覆盖类型单一,裸地和常年冰雪成为该区域的主要类型,因此景观脆弱度和优势度指数大,致使生态风险水平维持在较高水平;天水南部和陇南的大部分地区为亚热带季风气候,降水充沛,植被类型开始由草地向林地转变,此外该地区海拔差异较大,景观具有明显的垂直地带性,各景观类型交错分布,导致景观的破碎和分离程度上升,因此生态风险也较高。此外,生态风险的空间变化还存在典型的地带过渡性,表现为中等风险区出现在低风险和较低风险区外围,较高风险和高风险区分布于中等风险区外围,形成了生态风险的梯度变化。

图4 甘肃省景观生态风险空间分布Fig.4 Spatial distribution of landscape ecological risk in Gansu Province

2005-2010年间,甘肃省景观生态风险状况整体保持稳定,ERI均值维持在0.0147上下;各风险等级面积占比变化较小,其中低风险区占比最高,达60%以上,低风险和较低风险区面积占比达70%以上,整体风险保持在较低水平,但中高风险区生态状况改善不明显,空间分布位置未发生明显改变,气候条件是制约地区生态环境改善的主要因素。2010-2015年间,甘肃省景观生态风险整体上升,低风险区大面积向较低风险区转变,中高风险区域面积有所增长(表5)。2015年低风险区域占比由2010年的61.37%降至32.31%,中高风险区域面积由2010年的29.42%增至34.33%。其中陇中、陇东和陇南的大部分地区生态环境较为稳定,这得益于地区兴修梯田、积极营造水保林以及推动生态自然保护区建设;此外定西、平凉和庆阳所在的陇中和陇东地区近年来开始推广牧草种植,发展草牧业等生态友好型产业,这也对生态环境的改善有所帮助。除以上地区外,其余地区的生态风险则出现不同程度升高,低风险区域开始向几何中心内部收缩,北部的中高风险区域有向南移动的趋势。以生态环境退化较严重的兰州市和白银市为例:近年来在两地城市建设不断加强的背景下,建设用地迅速扩张,景观脆弱度随之增大;此外为了发展农业,部分林地和草地植被遭到破坏,原本较为完整的景观类型变得破碎化,使得两地的生态风险显著升高[4]。2015-2019年间,甘肃省景观生态风险略有上升,ERI均值由2015年的0.01660上升至2019年的0.01663,低风险和较低风险区面积均出现下降,高风险区面积增长近1%,整体生态状况较研究初期相比退化明显。

表5 各生态风险等级面积所占百分比Table 5 Percentage of area of each ecological risk level(%)

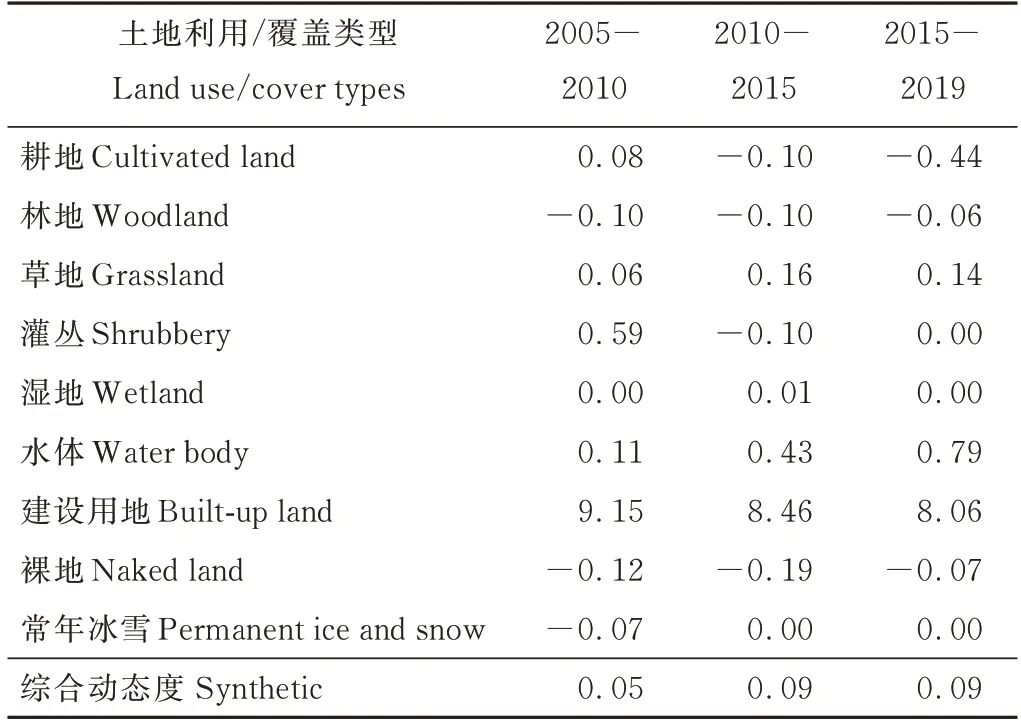

2.3 景观生态风险空间相关性分析

2.3.1 全局自相关分析 通过计算2005、2010、2015和2019年4期景观生态风险数据的莫兰指数,结果如表6所示。由计算结果可知在2005-2019年间,莫兰指数呈逐年下降的态势,由2005年的0.8255降至2019年的0.8076,尽管如此其数值仍然较大,景观生态风险呈现出较强的空间聚集效应,即在景观生态风险值高的区域其周围的风险值也较高,景观生态风险值低的区域其周围的风险值也较低。这说明甘肃省景观生态风险的分布情况相对集中,破碎和分离程度较低。从生态建设的角度而言,需提高景观生态风险高低交接处的管控,严防高风险区向低风险区扩散;还应注意保持低风险区内部的景观整体性,避免其内部生态风险上升。

表6 各时期莫兰指数和P值Table 6 Moran’s I and P value of each period

2.3.2 局部自相关分析 对2005、2010、2015和2019年景观生态风险的空间数据进行局部自相关分析,得到的集聚情况如图5所示。4个时期“高高聚集区”和“低低聚集区”分布较为集中,其中“高高聚集区”主要集中分布于甘肃省北部的酒泉市境内,其余零散分布于武威、天水和陇南地区,“低低聚集区”集中分布的区域位于河西走廊中东部、陇中黄土高原和陇东地区,此外在甘南草原以及河西走廊西部地区还有部分分布;“高低聚集区”和“低高聚集区”面积很少,其中“低高聚集区”主要在武威市北部集聚分布。2005-2010年间,“高高聚集区”和“低低聚集区”的面积与分布变化不大;2010-2015年间,“低低聚集区”面积明显减少,连续性和完整度降低,减少的区域主要位于河西走廊中东部,陇中和陇东地区变化不明显,这也与同期景观生态风险克里金插值的空间分布格局保持较高一致性;2015-2019年间各聚集区情况基本保持稳定。

图5 甘肃省景观生态风险空间局部自相关集聚Fig.5 Local autocorrelation clustering of landscape ecological risk space in Gansu Province

3 讨论

本研究结果表明,甘肃省耕地、林地、草地和裸地之间转化频繁,建设用地面积增长迅速,导致原有的景观格局发生明显变化。4个时期中,甘肃省生态风险具有明显的空间分异性[24],整体呈现北高南低的分布特点,各风险等级间也具有明显的梯度变化;尽管中高风险区面积所占的比例变化不大,但甘肃省整体的生态风险还是由低风险区大量向较低风险区转化而呈现明显的上升趋势。景观生态风险在空间上的聚集效应显著,以高高聚集和低低聚集为主导的局部自相关格局也与同期生态风险的分布密切相关,其面积与空间的变化与克里金插值下的景观生态风险变化一致性较高。

综合以上分析,为甘肃省景观生态风险的管理调控提供以下建议:对于低风险区如定西、天水和临夏等地,尽管生态环境总体较好,但区域内景观类型相对单一,一旦受到破坏将难以恢复,因此需要加强各景观类型间的有机联系,提高生物多样性,不断提升抗干扰能力;应当有节制地开发利用各项资源,遵循生态优先原则,以实现自然和经济的健康可持续发展。对于较低和中等风险区如白银和兰州等地,应积极实行自然保育政策,提高植被覆盖率,加强生态环境的自我修复;推进景观综合治理,降低景观破碎度,提升景观完整性和连续性;提高农业生产水平,促进农业资源合理配置,避免耕地的不合理利用;建立完善的生态补偿制度,严格限制开发强度,在保护与利用之间寻找平衡点[25],避免因过度利用而造成生态环境进一步恶化。对于较高和高风险区如酒泉和武威等地,应鼓励防风造林,退耕还林还草,加强对裸露地表的植被覆盖,防治水土流失和土地沙漠化;推广节水型农业,加强水源涵养,提高水资源利用和配置效率。此外,还应建立多重生态风险缓冲区、加大生态环境的监管力度、提高生态调查结果反馈效率和加强民众生态环境保护意识等。

本研究基于土地利用/覆盖动态变化的研究方法,通过对各景观数量、分布、结构和功能的关注以及对实际景观格局与最优景观格局之间的偏离程度的评估,综合分析了甘肃省的景观生态风险,该方法技术成熟,运用广泛,适合所有区域的综合评价[7],在本研究中取得的结果较好。此外本研究立足于甘肃省,针对目前研究较为缺乏的农牧交错带、黄土丘陵区等自然地域进行了景观生态风险的定量分析,这对该地区的生态环境数据进行了有效补充,有利于地区生态风险的防治管控,为后期更多自然地域景观生态风险的评价研究提供经验和指导。但同时本研究仍存在一定不足之处:第一,本研究所采用的土地利用/覆盖产品(CCI-LC),尽管其分类精度较高,但仍不可避免会出现部分景观分类错误的情况,此外在研究中仅选用了部分时间节点的数据,这会导致数据整体的可用度和适用性下降。第二,在景观生态风险指数构建中,风险的分级设定存在一定主观性,由于各区域内的驱动力主次顺序不尽相同,因此一种分级结果并不能完全契合所有区域内的具体情况。第三,本研究仅以景观生态风险指数要素为指标分析生态环境的安全性,此方法虽可行有效但没有考虑到气候、地形、地貌和社会因素等,缺乏多尺度综合评价,并不具有绝对性[25]。综合以上问题,在今后的研究中,可以将土地利用/覆盖产品和目视解译相结合,用以提高景观分类精度;通过缩短各数据节点时间间隔的方法提高数据适用性;进一步完善景观生态学内涵和评价体系,使其能够更加准确地对生态风险进行评估;综合考虑多种因素对景观环境的影响,对生态风险进行多尺度综合评价。

4 结论

从土地利用/覆盖变化、景观生态风险时空特征两个方面对甘肃省生态环境风险进行了评价,结果表明:1)2005-2019年,甘肃省9种土地利用/覆盖类型中,以草地和裸地为主;所有景观类型在20年间均发生不同程度的转化,其中耕地、林地、草地、裸地和建设用地的变化较为剧烈。2)15年来,甘肃省景观生态风险明显上升,其中低风险和较低风险区域面积占比最大,转化最频繁;低风险区面积减少29.20%,较低风险区面积增长23.94%,中等风险、较高风险和高风险区面积分别增长3.73%、0.97%和0.56%;低风险区主要集中于陇中、陇东和河西走廊的部分地区,中高风险区主要分布在甘肃省北部以及南部的天水市、陇南市,北部的中高风险区有向南移动的趋势。3)2019年相较于2005年,Moran’sI略有下降,但生态风险在空间上仍呈显著正相关分布,聚集效应强;局部自相关分布格局与同期生态风险克里金插值的空间分布保持较高一致性,“高高聚集区”主要分布于甘肃省北部,“低低聚集区”主要分布于临夏、定西、天水、平凉、庆阳、陇南以及河西走廊的部分地区,“低高聚集区”则在武威市北部聚集;“高高聚集区”的面积与分布相对稳定,“低低聚集区”面积显著下降,变化主要存在于陇中地区及河西走廊中东部。