随笔三则

2023-02-05臧玉华

臧玉华

过年

雪柳开着细碎白花,似“白雪压枝”,凄清、飘逸、缭乱的美,在花店争奇斗艳里,让我心甘情愿带它走。

带一束雪柳回家,是要过年了,两个人的年。

除夕前的一则梦:在我家附近的公园,遇见远到的地位尊贵的熟人,有点突然,不知该如何寒暄,就说请他喝茶,因为旁边恰好有个茶室,还是露天的,那人说不喝茶,只想喝酒,我又赶紧打电话,本地我的“上司”风尘仆仆赶来,几人讨论着喝酒的事,算着有四人,“上司”说,不对,是五人,这时我扭头看见我妈,她心事重重,口里一如往常含了烟,一个人吞云吐雾的,又不好意思,身子一直往里倾斜,使我看不清她的脸。

梦有续集——也许是下半夜,也许是凌晨时似梦非梦,我妈拄着拐杖,倚在我房门口,唤我小名。

一年多以前,我妈几次在半夜叫醒我,或声色俱厉,或低声恳求,说还不快起来上班,都几点了?令我哭笑不得。现在想来像是前尘往事。

小孩子最近忙得不亦乐乎,除夕那天我在微信上找他,他说等会、等会联系你,就从去岁等到今朝。后来知道,他先是赶火车,赶上火车又在火车上睡着,把准备好一堆“废话”的妈妈,以及妈妈的红包都晾在一边。这是第N个年,他没和我们一起过,连续两年多没回家,怪就怪这场全球绵延不绝的大疫情,一波未平,一波又起。除夕这样特别的日子,不能和小孩说会话,心里怏怏的,不快乐,尽管收到和送出堆积如山的祝福快乐的文字。

看春晚,是寡欢,看到倦意袭来,扑到床上呼呼睡去,竟一夜至天明。

心够大的。其实是习惯了。再就是小孩子早已是大孩子,他未必需要你额外的叮嘱,他期待的是默许,以及随要随到的财力支持。

他最近一门心思做餐馆酒吧的室内设计,据他自己说,事情做得很是风生水起,之前倾注于浓情的奶茶店,在后来不了了之。他的每一个突如其来的念头都令我们吃惊,却不得不整理心情,和他一起“感觉新鲜,投以热情”。下一步又会做什么?我想象不到,事情一直朝着不可控的方向发展。

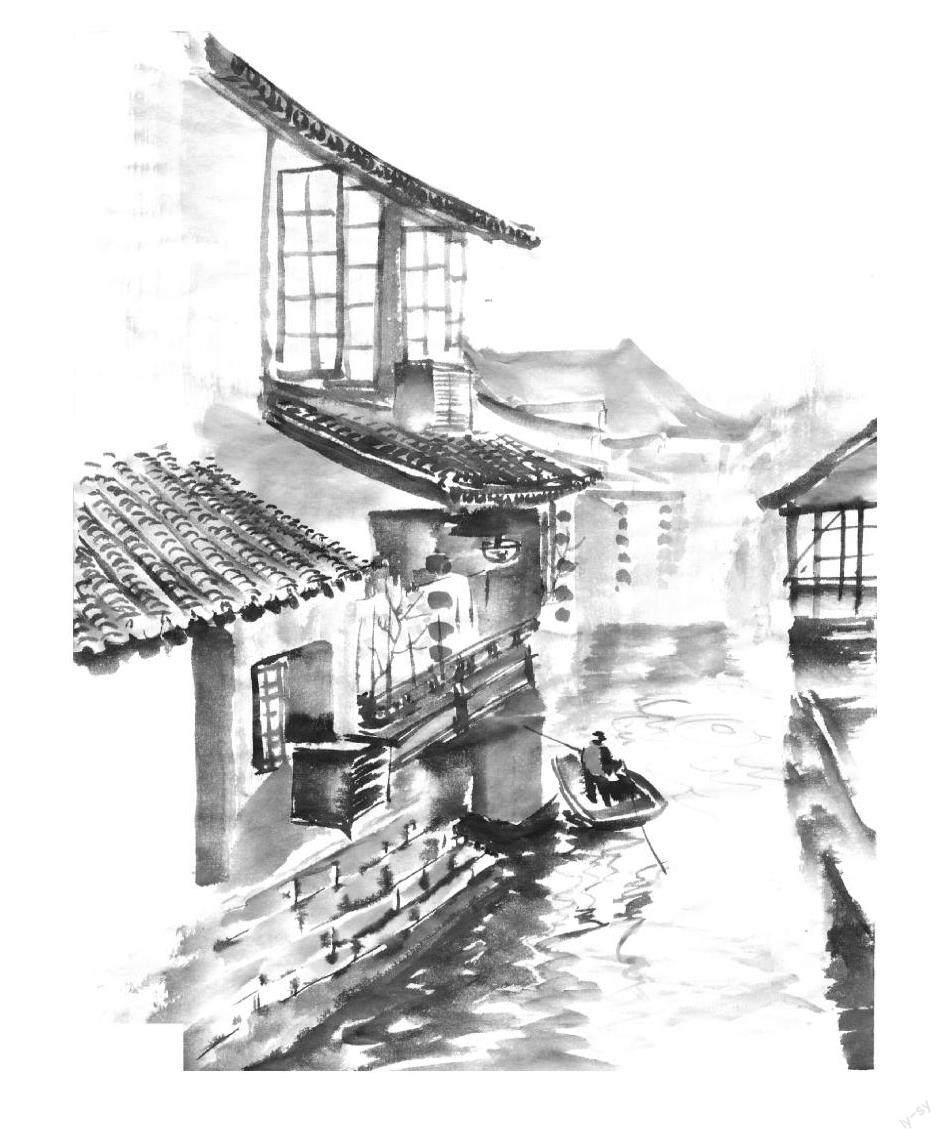

冒雨去宏村,与五湖四海的人混杂一起。

宏村我不止去过一次,那些宅院里的故人旧事,已然失去了打探的兴趣。穿街走巷,觊觎繁华的影像,却越走越落寞,就仰着脸看灯笼。宏村的夜晚,每一串灯笼都耀眼,都有好听的名字:芝兰居,黛晴房,半朵悠莲,小巷里,三友堂……使人陷入恍惚、随梦飘零的境地,又有一种想放逐的情绪。灯笼其实是招牌,酒肆茶馆的,客栈巷子的,在风雨里招摇,冷艳而妖娆。灯笼也是标示牌,只是我走了几条巷子后,发现又走回来了。

有位高壮的北方男人,在某个巷子里,操着夹杂雨水和酒意的乡音,对着手机低吼,告诉可能是寄宿的客栈老板,说自己迷路了,在哪儿并不清楚。

我也愿意如此迷失,一小会工夫。

在宏村,除了看灯笼,就是看一个又一个年轻时尚的女孩——她们是这个季节的百合,是郁金香,是水仙。我淡然沉闷的面目里,藏着十二分艳羡,接下来,黯然神傷。开始与自己过不去了,看自己哪儿都不顺眼,花那么多心思抗拒衰老和臃肿,却怎么也不敌岁月的不讲情面。

这种情绪延续至宏村的第二日,一场游村开始。一队年轻人,一队孩子,手舞着纸做的鱼,在胖胖的红衣女子指挥下,在锣鼓喧天中,先围着月沼走几圈,再穿越几条巷子,经过邮局,到达南湖,上拱桥,最后汇聚在村口老树下,锣声、乐声骤停,舞鱼的人换下红黄衣衫,四散开来,才知队伍中夹杂游客。队伍外,是众多拿着手机的“娱记”,或称“记者团”,通过微信、抖音、直播的形式,四处扩散。很快,四海皆知。

生活的氛围,不会让你一人踩着落叶悄然路过,只要你还在人群里,只要你乐意在人群里。

追着游村队伍,穿梭于人群里,那一刹那,与周遭融合,风传来立春的芬芳,心中有期许,人是淡淡的喜。

故乡

我没有故乡的概念,从出生至今。不曾长时间离开,何以念及故乡?

如果某一天,我迁至陌生的地方,一幅有声的动态的画面,定会魂牵梦绕——浓绿是底色,红黄粉紫的月季,点缀着到处都是,一阵风吹乱了花瓣,一只猫蹑手蹑脚,半空的鸟大惊小怪地尖叫,香气四溢,漫过周围的树木,漫过思绪,思绪里陈年旧事、人影幢幢。

正是五月。繁密的,丰满的,生长的,孕育的,美好得直叫人心疼。希望时光停驻。

在微信上发出语音,问远在异国的小伙子,此刻在哪?他说,从米兰回来了,昨夜回来,此刻在罗马自己家里,自己床上。

不知道他有没有故乡感。从未听他提及。有事做,有人爱,一些事情自然被淡化,被风吹走。

而我总是选择喝酒的时候,发出申请,和小伙子或语音,或视频。

是的,昨晚又喝酒了。走在时间深处的人,愈发放逐自己,一年醉几次。或许不止。摇晃着上楼,以为这世界、人世间都是摇晃的。家人大概也喝多了,看茶杯不顺眼,一气之下砸了,惊醒了另一个醉酒人。

头痛当然是酒的缘故,便有念头,未来,生命不在酒上消耗,不要以为,一些压力,一些不快,能在酒里得到释放,自己虽没方向感,却也需要自定戒律。身体不爽,龙虾不想买了,掐头去尾,清洁的工作很难做。拎了蚕豆、笋子、黄瓜、一刀五花肉回家。

仍然喜荤,也喜素。只是近一年消化功能变差。和久坐、不健身有关。

读阿城的文章得知,食物经过牙齿的嚼碎,从食管到胃,胃将食物再磨细一点,就输送到十二指肠,由十二指肠分泌的蛋白酶来分解。消化的好坏,一是看牙齿,二是看胃,再是看分泌出的是什么样的蛋白酶。最有可能,是蛋白酶在作怪。

如此,我的消化不良似乎有了答案,说到底,和年岁有关,却也拿岁月无计可施。

在阳台剥豆子,这种光景近年并不多见。他似乎不是昨晚砸杯子的人,正找我说着话。由此,觉得昨晚是场梦;也觉得,时光舒缓,日子朴素,没有漂泊无依之感。有时,我会觉得自己是棵根基不深的月季,移到哪儿都能活下来。像前段时间留驻公司,自在,也洒脱。只是我这样一棵“月季”,花期不长,花朵易枯萎,生命不圆满。

午后梦徊,又是母亲。她催我起床,担心我上班迟到。总是这样。随之,是幽柔模糊的往事,令人黯然神伤。

忽然觉得,我的故乡情愫,若有,一定牵连着父母。越走越远的父母。

端午

六月,梅雨,端午。

季节到此,世间分外热闹。瓜果以鲜,花以气息,裙以色,刺激着人们的感官、味觉和嗅觉。小虫小兽也纷纷登场,在人主宰的世界里,低眉顺眼,小心翼翼,却也时不时低吟浅唱。

仿佛一场大聚会。

除此,还有欲望、希冀和杂念。此时,光照、温度、湿度,等等,为它们营造出极好的环境和氛围。

路过花店,认识了丁香,开白色花朵,香气适宜。

自家阳台上有栀子、茉莉和白兰,顺应季节,开了不少,却因疏于打理,而香气不浓郁,姿态不美。

六月的白花多,且多灵气,和充沛的雨水关联。

开始喜欢白色了,想有那么一件白色衣裙,只是脸上斑驳,人不衬衣。便以想象抚慰自己。

有鸟,叫鹁鸪,在东南方向。何以知道在东南?从声音判断。“姑——姑,姑——姑”,用的是平声和去声,稚嫩、新奇、试探和些许的突莽,像个不谙世事的男孩子。每一个欲雨或初晴时,声音经过幼儿园,穿过绿植屏障,穿透砖墙,直抵耳畔,直至梦里。鹁鸪的叫声不同于布谷,没那么急切。上月,布谷來了,盘旋在小区的上空,急吼吼的,像寻找走失的同类。

早姑姑,暮姑姑。今晨,鹁鸪叫姑姑时,我还在昏睡。是端午,原本打算懒散散睡一场。

最近,身体感觉疲惫。出门做事,到点吃饭,回家睡觉,做事的时间长了,身体便不如从前,到底是一年岁数一年人。去做全身按摩,或叫推拿,以疏通我堵塞的经络系统。被告知得了肩颈综合征,腰也不好,需以几种方式,对身子给予体贴和呵护。

做事、吃饭、睡觉,目前我的生活似乎只有这三个元素。如果再多一些,便是逛街和逛街时吃荤。后两个元素有点莫名其妙,和忙碌自相矛盾,却实在是对我现状的弥补——久坐和简单饮食。

那天便是,加班回城已是晚十点,有人调侃,还去逛街吗?

被鹁鸪叫醒,致电在外的小伙子。得知他刚刚到西西里。我问是不是西西里岛,回复是西西里省。

西西里岛应是属于西西里省的。我这样想着。

端午的中午,和两个哥哥吃饭,三家共凑了六个人。年轻的一代各自忙着,也因疫情关联,出不去,或回不来。

和家人,我常常说话不着边际,说在来年的来年,比小虫小兽还要小的细菌被赶尽杀绝后,一起去意国,如何?费用嘛,让小伙子解决吧。

口无遮拦,或口出狂言。只是,他们从不与我当真。

原载于《黑松林文学》2022年第1期