余华作品在西班牙的外译与接受障碍

2023-02-04陈蕴钰陈婷婷

陈蕴钰,陈婷婷

(安徽大学 外语学院,安徽 合肥,230000)

一、引言

余华是中国当代最著名的作家之一,也是目前在国际文坛声望较高的中国作家之一,其作品在海外的译介、传播和接受情况颇受国内学者关注。但是,关于余华作品在西班牙的外译情况,国内目前尚无真正有价值的研究。改革开放后,随着中西两国经济文化交往日益增多,2000年法籍华裔作家高行健、2012年中国作家莫言先后获得诺贝尔文学奖,西班牙对中国当代文学产生了更多兴趣,并加快了译介出版进程。目前,西班牙已经译介了相当数量的中国当代作家例如莫言、刘震云、毕飞宇、麦家等的作品。但是西班牙马德里自治大学东亚研究中心主任、翻译家达西安娜·菲萨克(Taciana Fisac,1969—)指出,中国当代文学在西班牙的境况并不乐观[1]。在这一背景下,本文意在考察余华已有哪些作品译介至了西班牙,进入西班牙后传播情况如何,较之其他国家其外译过程有何鲜明特征,此特征形成的原因又何在?

“接受屏幕”最初作为传播学术语,指传播者需要传播的信息必须要经过一定过滤才能抵达受传者一方,受传者汇聚已有的教育、文化、语言、历史等知识,形成一个综合信息过滤系统,[2]在比较文学研究中亦可用此术语来解释文学外译传播与交流时遭遇障碍的现象。本文揭示出余华作品外译至西班牙时,受到从出版社到新闻媒体、再到读者的全方位的“接受屏幕”这一接受障碍,同时探究隐藏在“接受屏幕”背后的中西两国的社会心理、文化传统、文学范式、作者写作技巧四个方面的成因。

二、“余华热”在西班牙的兴起与回落

《兄弟》在登陆西班牙之前,先一步在美国出版并掀起了“余华热”。文学评论家莫琳·科里根(Maureen Corrigan,1955—)评论道,2009年“不仅仅是牛年,而且也是余华年”[3]。同年,作家维森特·维拉坎帕(Vicente Villacampa)将《兄弟》从英语版转译为西班牙语,“余华热”由此也就从英语世界传入了西班牙。2009年至2016年,塞伊斯·巴拉尔、阿尔巴(Alba Editorial)、玛勒斯·赫贝斯(Males Herbes)三家出版社出版了余华6部作品(见表1)。

表1 余华作品在西班牙的译介情况

从出版语言来看,除了西班牙使用最为普遍的官方语言卡斯蒂利亚语外,《往事与刑罚》使用了加泰罗尼亚语,拓宽了余华在西班牙读者的地域范围。与部分作家只被小型出版社零星出版的情况相比,余华在西班牙的出版运作十分幸运。其作品初入西班牙市场就得到塞伊斯·巴拉尔出版社的主推,该出版社隶属西班牙第一出版集团行星集团(Grupo Planeta),是“最具中国当代文学图书西语版本出版经验、在著作品种和被收藏总量都远超其他”的出版社[4],在西班牙具有权威地位和强大的文化象征资本。在其助力下,余华作品大大提升了认可度和影响力,为“余华热”在西班牙的兴起打下基础。据报道称,《兄弟》甚至成为西班牙巴斯克自治区政府主席帕特西·洛佩兹的床头柜读物。[5]

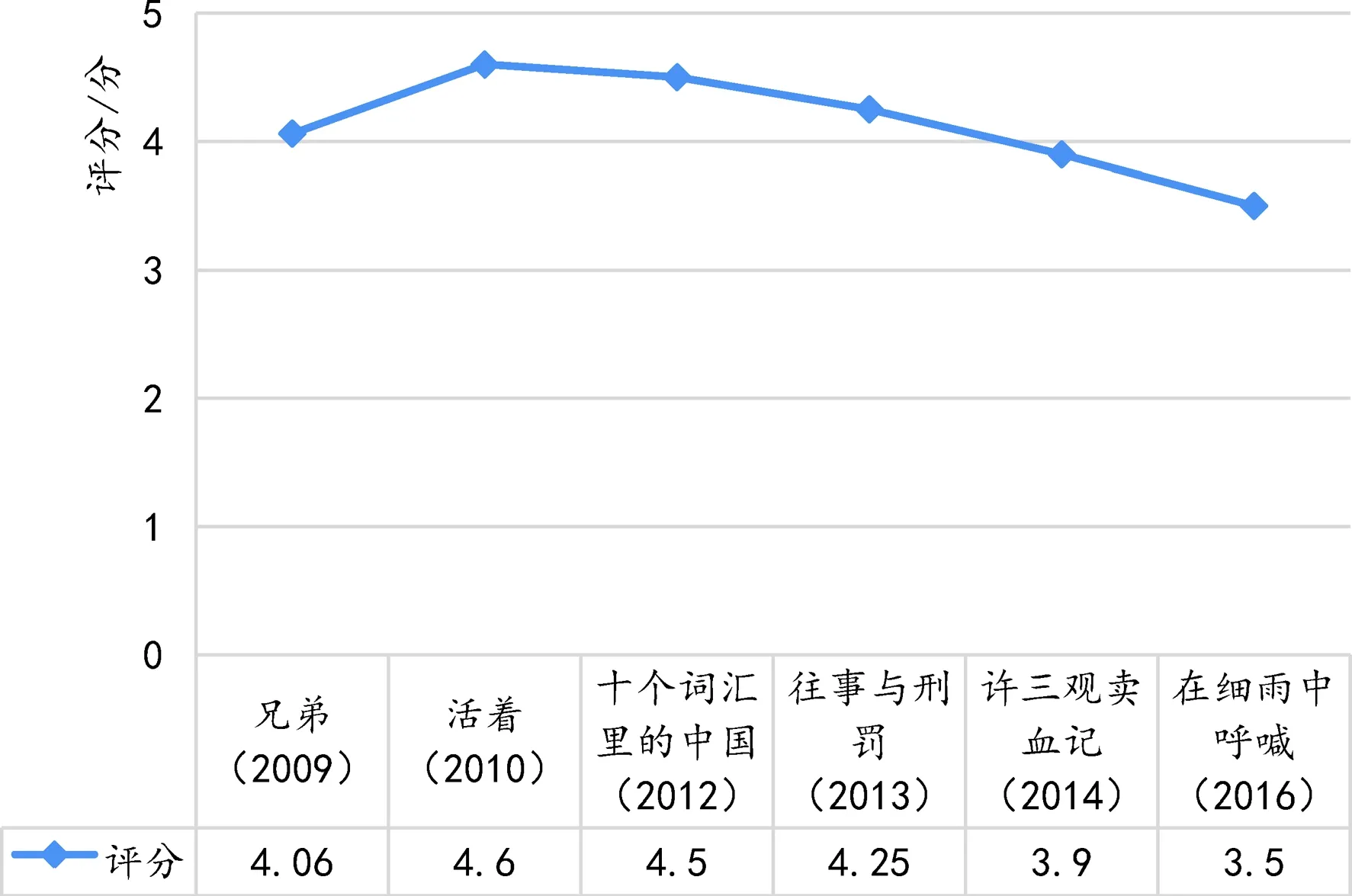

2010年,塞伊斯·巴拉尔出版社借助《兄弟》的良好态势出版了《活着》,直接推动“余华热”在西班牙迎来高潮。《活着》早因张艺谋同名电影在欧洲名声大噪,又因译者安妮—海伦(Anne-Hélène Suárez Girard,1960—)灵活的翻译策略大大提高了西班牙读者的接受度。安妮—海伦坚持从汉语直译,在保留原文的风格、语言、节奏和音乐性[6]的同时辅以注释,对带有浓厚中国本土特点的词汇如“《千字文》”“青楼”“松花蛋”[7]添加脚注进行解释,尽可能降低文化交流障碍,增进了西班牙读者对文本的理解。因此,《活着》在西班牙各大网络图书平台得到4.6分①的高分,成为余华在西班牙评分最高、最受欢迎,也是最具影响力的作品(见图1)。

2012年以后,随着西班牙出版市场的整体萎靡以及进口规模的减小,“余华热”也有所回落。2016年出版的西译本《在细雨中呼喊》原本被期待有积极的市场表现,因为据其封内信息页显示,该译本入选了中国新闻出版总署总负责的“经典中国国际出版工程(China Classics International)”,这显示出此作品的文学价值得到了中国的官方认可。并且,这是余华唯一一部由西班牙汉学家与中国学者合作翻译的作品。然而,《在细雨中呼喊》在三大网络图书平台上的评分仅为3.5分,评分数与评论数总和仅有4个,为历年来最低。从这一角度看,《在细雨中呼喊》似乎没有达到预期结果。总体而言,余华在经历了《兄弟》的良好铺垫、《活着》的爆红后,热度逐渐消散,无论是作品评价本身还是评分评论的动态数量变化都呈现逐年下降的趋势(见图2)。

图1 余华作品在Goodreads、西班牙亚马逊、Casa del libro三大网络图书平台评分情况

图2 余华作品在Goodreads、西班牙亚马逊、Casa del libro三大网络图书平台评分、评论数总和

2009—2016年,西班牙保持着一至两年出版一部余华作品的频率,但2016年之后,译介出版进度便陷入了停滞。随笔集《没有一种生活是可惜的》《我能否相信自己》《我只知道人是什么》,新作《第七天》《文城》都暂时没有进入出版社的译介计划。反观莫言,其作品在西班牙的出版至今未断,莫言始终处在西班牙出版社的关注视野中,凯伊拉斯出版社(Kailas)联合译者布拉斯·皮涅罗·马丁内斯(Blas Piero Martínez)每年都在挖掘旧作投放市场:2018年出版《食草家族》(1993),2019年出版《筑路》(1986),2020年出版《欢乐》(1987)。诸多表现展现出“余华热”在西班牙的回落,余华缘何暂时从西班牙市场消隐,背后的原因值得深思与探讨。

三、西班牙“接受屏幕”的表现

西班牙汉学家玛娅莲(Maialen Marín-Lacarta)认为,西班牙对20世纪中国文学的阐释无论是“翻译史,或更具体来说翻译文本的选择,副文本,尤其是封面和对作者的采访、书评”都具有“限制性”[8],这与“接受屏幕”有异曲同工之意。西班牙对余华的“接受屏幕”主要表现在出版社的文本过滤、新闻媒体的政治化解读、读者在期待视野下的接受与反作用三个层面。

第一,在“接受屏幕”的制约下西班牙出版社对余华作品进行了一定的文本过滤。西班牙出版社偏向筛选能鲜明反映中国近现代历史、当代社会现实和中国人日常生活的作品。西班牙对中国20世纪文学的接受强调文本的纪实价值,文学价值退居第二位,有时甚至完全被忽略。2000年以前,西班牙译介的中国文学作品大部分是具有纪实性的小说,例如现实主义小说、纪实文学、历史小说和半自传体小说。30年代和80年代的现代主义作品、实验小说几乎未有译介,最不具纪实性的诗歌更是处于最边缘的地位。[8]总体来看,西班牙重视能够反映中国社会现实的作品,出版社也希望读者在阅读其选择的中国作品时,“能很容易地识别出其中的中国元素和中国味道”[6]。西班牙出版社最先译介的《兄弟》是“两个时代相遇以后出生的小说”,该书用四十年的跨度来展示“一个西方人活四百年”才能经历的“两个天壤之别的时代”[9],勾连了中国两大最深刻复杂的历史转折时期,书写了身处其中的中国人民的起伏命运,同时满足了西班牙读者对中国当代社会转型历史和人民命运生活这两大阅读兴趣。

其次,在中国遭受审查禁止出版的作品是西班牙出版社重点关注的对象。余华的译者安妮—海伦指出,“在中国遭受审查禁止出版的作品,不管是由于政治原因或是其中的性描写,对于西班牙读者来说比其他同时代作品更具诱惑性”[6]。《活着》在中国曾经遭受审查,在海外却荣获国际电影节大奖的双面命运使得西班牙读者想要一探其究竟的阅读兴趣更加强烈。西班牙读者和媒体在书评和报道中非常重视、反复提及《活着》电影在中国一段时期内暂时无法得到上映的事实,背后暗含着西班牙读者猎奇的文化心态。

在译介的具体过程中,西班牙出版社集中译介余华的小说。截至目前,出版的6部作品中小说占5部,大部分随笔集、散文集如《没有一种生活是可惜的》《我能否相信自己》等未有译介。散文集、随笔集也是西班牙读者深入理解余华创作观念、生活观念的“有效角度”,余华“在随笔中形成的文学看法和他后来的小说写作事实之间充满了丰富的‘互动’关系”[10]。自序的作用同理,余华在自序中通常会交代自己的写作缘由、写作态度,因此译介散文集、随笔集和自序部分是促进西班牙读者全面了解余华的重要一环。然而,西语译本的自序部分在翻译过程中通常都被删除。《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》西语译本均从正文内容开始,略去了自序部分的译介,这将导致西班牙读者无法建构出真实完整的余华形象,也将导致对余华作品的片面化理解。

第二,西班牙社会对余华作品的第二道“接受屏幕”,集中体现在西班牙新闻媒体对余华作品的政治化解读上。较之其他中国当代作家,西班牙各大主流媒体对余华的关注非常高。2010年余华赴西班牙推广新书《活着》时,还受西班牙国家广播电视台(RTVE)之邀,以“詹姆斯·乔伊斯基金会获奖作家”的身份接受图书节目《第2页》的采访。然而总体来看,西班牙媒体没有改变对中国的刻板印象,依然采用单一的、偏颇的政治化视角来阐释余华作品。

在标题选取上,西班牙媒体暗含价值判断,习惯选取带有影射性、暗示性的标题:埃菲社报道标题《余华在<活着>中讲述在卑微的中国为生存而斗争》;《先锋报》报道标题《“中国人勤劳,聪明,懦弱”》;《公众报》(Público)报道标题《在中国,金钱位于友谊之上》等,透露出西班牙媒体关注余华的真正动机并非是宣传推广文学作品,而是审视作品背后的中国人和中国,不仅塑造了懦弱胆小、贪图钱财、缺乏社会责任感的中国人形象,还塑造了动荡贫穷、政治制度“落后”、需要“改良”的中国形象。

在报道内容上,西班牙媒体的采访和报道受到政治意识形态的干预。《阿贝塞报》《世界报》等主流媒体从自身意识形态出发对余华身份予以重新界定,将文学批评“蜕变成为了政治批评”[11],大有借助作品炒作“政治话题”的意味。此种做法并非个例,西班牙媒体对中国当代作家的书写方式大多遵循着相似的逻辑。莫言获得诺贝尔文学奖后,《阿贝塞报》同样进行了作者身份问题的探讨,将莫言与前一位华裔诺贝尔文学奖得主进行类比,并且在多篇报道中均强调其笔名“莫言”为“不说话”“放弃评论”[12]之意,暗含对中国缺乏言论自由的批判。2020年《世界报》预测余华是最有可能得诺贝尔文学奖的作家之一,该报提供的获奖理由并不是从作品的风格、手法、意蕴进行考量,而是认为“他的小说可以解释为对毛泽东文化大革命的伟大历史中隐藏的小故事的侦察”[13]。从中可见,从政治意识形态角度出发评价中国当代作家的话语模式仍未改变,中国特殊历史时期仍为西班牙社会耳熟能详的标签,这与萨伊德以政治的、社会学的、意识形态的、想象的等方式来处理甚至创造东方的东方观体现出内在一致性[14]。

少数评论、分析余华作品的报道内容着意放大有关苦难、暴力、死亡的词汇来呈现中国的“丑闻”。西班牙汉学家、翻译家、庞培法布拉大学中国历史与文化教授马奈尔·欧雷(Manel Ollé,1962—)在《先锋报》发表文章《小说三鲜》评论《兄弟》,指出“余华从小说的第一页起就描写在当代中国社会发现的过度庸俗、过度淫秽和过度暴力”,“第二部把我们带到了当下投机、腐败、虚幻随处可见的中国”②;评论文章《余华的<兄弟>:一个看中国的视角》认为《兄弟》将读者“完全浸入中国人羞于承认的中国最黑暗的一面”[15],突出描绘余华作品中的黑暗面。纵观西班牙媒体对余华的相关报道,我们在肯定余华走上国际化之路、受到西班牙主流媒体关注的同时,也应当警惕背后意识形态的操控,警惕暗含其中的话语霸权和对中国社会进行的非客观批判。

偏于政治化的解读还造成了对余华作品主旨的误读。关于《活着》,埃菲社聚焦于特殊时期福贵悲惨的人生经历,认为福贵面对接连发生的苦难,态度似乎是消极的、麻木的,只能被动接受命运的摆布:在“一千克大米要养活一家人三个月,为了一个甘薯人们成为凶手”的20世纪的中国,“福贵的生活悬在微妙的平衡上,他的命运和他家人的命运好像从来由不得他,也许正是因为这样,饥饿、疾病、疲惫和死亡在福贵面前一个个发生,福贵什么也做不了,只能劳作、吃饭来活下去”③。然而,余华在《活着》自序中谈到他如此创作的目的并不在于“发泄”“控诉或者揭露”中国历史上人民的生存苦难,而是为了“写人对苦难的承受能力,对世界乐观的态度”[16]。余华意在极端的苦难中表现生命依旧拥有的顽强、韧性以及张力。在接受西班牙国家广播电视台的采访时余华也同样表示,“希望读者在《活着》中看到更多欢乐的东西和积极的东西。因为如果从他人的角度去看福贵,福贵的生活中除了苦难以外什么都没有,但是当他自己来感受自己的生活的时候,他在苦难的生活里充满了欢乐,有非常多的积极的东西”④。

第三,在媒体层面“接受屏幕”的影响下,西班牙在读者层面继而构成第三道“接受屏幕”——西班牙读者将余华作品视为了解中国历史和社会现实的“20世纪的编年史”[17],其功能类似于镜子,完全反射中国的社会现实。在收集三大网络图书平台上西班牙读者有关余华作品的评论(其中《往事与刑罚》因使用加泰罗尼亚语而未列入统计)后,剔除介词、冠词、连接词等,使用AntConc统计工具中的Word List功能进行词频统计,得到的统计结果部分摘录如下:

表2 三大网络图书平台西班牙读者评论的高频词统计

结果显示,“中国”为第一高频词,共出现25次,“历史”出现21次,“生活”15次,“年代”8次,“国家”“乡村的”各6次,“文化”“革命”各5次,“了解”“文化的”“贫穷”“现实”各4次。其中,“cultura(文化的)”“rural(乡村的)”是与“文化大革命”(Revolución Cultura)、“中国农村”(la zona rural China)搭配出现。这些高频词均代表中国特殊历史时期和特定地域范围,反映出西班牙读者对了解中国历史、了解中国普罗大众的日常生活有着强烈兴趣。从评论内容同样可以看出,余华作品很好地满足了西班牙读者的期待视野。例如,读者将《许三观卖血记》看作是“充满独特文化和传统的中国社会为背景”的故事;《活着》成为西班牙读者最为喜爱的余华作品的原因是“它忠实、清楚地讲述了二十世纪中国的历史事件”、“讲述了中国那些年的故事:二战抗日时期、大跃进时期、大饥荒时期和特殊历史时期”⑤。值得注意的是,这些读者评论反映出西班牙读者忽略了文学的虚构性和再造现实的功能性,只是将作品中的描写与中国社会现实进行简单对应。余华作品的确充满了对中国社会方方面面的细节刻画,但是仍然存在虚构和夸张的空间,西班牙读者仅仅将其作为社会现实的忠实再现来阅读,“在很大程度上遮蔽了中国文学的文学性与诗学价值”[18]。

由于主推余华作品的出版社为商业出版社,不难推断,在经济利益最大化的目标驱动下,读者的阅读兴趣和期待视野将反作用于出版社的选择标准,进而使“接受屏幕”进一步固化。

四、西班牙“接受屏幕”的成因

“接受屏幕”是一种复杂的文化现象,是特定历史时期、特定社会环境下的产物,带有各国各民族特有的传统、审美、心理的烙印,西班牙的“接受屏幕”也并非脱离社会现实独立存在,它将不可避免地受到其特有的社会心理、文化传统等因素的制约。

第一,西班牙对余华作品的“接受屏幕”既是西班牙对“他者”的一种诠释,也是在言说“他者”的同时言说自身。西班牙在政治层面塑造一个负面的中国“他者”形象,目的是反衬自身民主制度的进步性和优越性。西班牙直至1978年到1982年间才逐渐从独裁专制向民主制度转型,意识形态与价值观念与西方正式接轨,“总是认为自身的文化最优越,包含着最合理的思维方式和行为模式”,“力求将其他文化纳入自身的文化模式”。[19]面对文学,西班牙同样以这样的欧洲中心主义心态来对待,错误地将中国政府与自身记忆中的弗朗哥独裁专制政府相联系,悲观地认为中国政府与弗朗哥政府一样,是专制的、不民主的、需要发展完善的落后体制。

西班牙塑造负面的中国“他者”形象,也与弥补其失去平衡的经济地位的需求密切相关。2009年至2013年,余华在西班牙受到集中报道,但这一时期恰逢中西经济形势发生逆转,政局产生巨大反差——中国正蓬勃发展,海外投资加大,呈现出高速发展的良好态势,西班牙媒体常以“亚洲巨人”(el gigante asiático)来指称中国。而西班牙却遭受国际金融危机的重创,经济持续衰退、失业率攀升至90年代以来最高[20],国内政坛也深陷丑闻危机。西班牙媒体挖掘余华作品中中国社会的黑暗面,隐晦批判中国现有社会制度,其实是需要向社会展示——中国虽然在经济上取得了显著进步,但在政治上依旧是逊于自身的“专制”的、“不自由”的、“不民主”的国家,这是西班牙在政治意识形态操控下强调自身优越性。

第二,西班牙对于余华作品,乃至整体中国当代文学所存在的“接受屏幕”,西方在其中起到重要的中介作用。西班牙在文化接受的心态上存在一个明显倾向,即以英语世界、法国、德国等西方国家为重要参照,在出版动向、文学观念等多方面学习、跟随西方。可以说,许多进入西班牙的作品都事先经历了美国等西方国家的筛选。余华作品早在1995年、1994年就被分别译介至了美国和法国并引起轰动,相比之下,进入西班牙的时间已经相当滞后。2008年《兄弟》荣获法国首届国际信使外国小说奖,引发评论热潮,法国主流媒体盛赞其为“当代中国的史诗”“法国读者所知的余华最为伟大的作品”[21],《兄弟》也因此成为余华在法国销量最佳的作品,给出版社带来了可观的商业收益。2009年《兄弟》在美国出版,所受热度甚至超越了《活着》。《兄弟》在美法两个文学“中心”的成功,成为西班牙选择《兄弟》作为第一部译介的余华作品的重要因素。

余华作品的西语译本在许多方面也保留了美国先在影响的印记。例如,从英语版转译的《兄弟》沿用了英译本书名“Brothers”而未译成西班牙语“Hermanos”;《在细雨中呼喊》即便由代表中国官方的“经典中国国际出版工程”负责对外推介,翻译方式为从中文直译,译者也是TXICC(巴塞罗那自治大学翻译学院的中文—加泰罗尼亚文/西班牙语文翻译研究组)的西班牙汉学家和中国学者,翻译期间并无美国的参与,但最终出版的作品的腰封、封底仍引用美国《纽约时报》《时代周刊》的报道进行包装宣传,刺激读者消费,表现了美国评价体系的遗留:译本的红色腰封醒目地标出《纽约时报》认为余华是“诺贝尔文学奖非常有可能的候选人”;《时代周刊》将余华比作“美国的福克纳”,“推荐在一场暴雨中去阅读《在细雨中呼喊》,因为此书让你留的眼泪会更多”[22]。

另一方面,由于文化交流的双向性,从中国自身出发亦可探寻西班牙对余华作品产生“接受屏幕”的部分原因。1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》将马克思主义文艺观进行了中国本土化的阐释,对中国当代文学的创作和发展产生深远影响。杜博妮将其译介至英语世界,并分析讲话强调文艺首先应该为人民大众服务,文艺批评的标准则是政治标准高于艺术标准,文艺应当服从于政治。[23]新中国成立后至70年代末,社会主义现实主义几乎成为中国文学唯一的范式,“对现实的影响力”被“看成学艺术的本质力量的显现”和决定“一部作品的艺术价值和审美力量”[24]。这一时期,对外译介文艺作品进行国家形象宣传的《中国文学》杂志也大多选译符合主流意识形态准则的主流作品,例如毛泽东诗词、鲁迅文章、革命样板戏等[25],因而给西方留下中国当代文学都是反映社会现实的作品的印象。进入西班牙文化场域后,中国当代文学整体都陷入同质化的境地,不同作家所独有的创作风格与写作形式等差异遭到不同程度的抹除,他们被认为“写得一样,都在以完全中立的方式书写关于中国社会现实的纪录片”[6],因此西班牙读者将余华作品当作如实反映中国社会历史和人民现实生活的镜子也就不足为奇。

从余华自身角度出发,“接受屏幕”与西班牙读者对其写作技巧的不适应性有关。余华在《兄弟》《许三观卖血记》中突出表现的“重复”叙事在西班牙读者中普遍接受度不高,甚至被认为是缺陷。读者表示“余华好像不熟悉如何运用我们所说的省略法,他写给我们850页的没必要这么长的书。……余华其实可以省略400页篇幅,而不会对结尾影响太多”[15];文学评论家利亚·邦宁(Leah Bonnín)也认为余华的描述“过度详细,不必要地延长许多场景,重复动机”[26]。事实上在国内研究中,西班牙读者难以接受的“重复”叙事恰恰被认为是余华写作的亮点,“重复”并不等同于需要删去的繁冗累赘,而是一种被余华用来“处理艺术的简单与复杂的关系”的叙述艺术,同时也是一种“反复的审视”,是在“剥去了人生之上的日常经验的泡沫”后展示“生活复杂、深刻的本质”和“平凡人生的深长意味”[27],中西两国文学批评在这一点上表现出了明显的差异性。

五、结语

中国当代文学在海外的传播不是简单的放送与接收的单向过程,而是译本、译者、出版社、媒体、读者等各个传播环节共同在发挥作用,需要方方面面的配合与完善。从出版社过滤式的译介,到新闻媒体政治化的解读,再到读者限制性视角下的接受与反作用,“接受屏幕”是余华作品在西班牙外译时最主要的接受障碍。从根本上来说,“接受屏幕”的产生是由于西班牙对中国的认知还相当滞后且具有很大的偏差,亟需两国开展深层次的文化交流增进相互理解,这也是想要读懂特别强调“当下性”的中国当代文学的基础和前提。

近年来,虽然余华作品在西班牙的热度暂时有所消退,但这些作品本身就具有较高的翻译质量,在对外推广的路上还兼具西班牙著名出版社和中国国家机构的支持,并且绝大部分作品已经被西班牙格拉纳达大学、马德里康普顿斯大学和国家图书馆收藏,既有进一步进行学术研究的可能,又有“走出象牙塔,开始飞入寻常百姓家”[28]的巨大潜力,因此只要有合适的契机便有可能借助这些有利的文化资本再获关注。这对于提高整体中国当代文学在海外的地位,助力中国讲好中国故事,让世界倾听中国声音,促进中国当代文学和中国文化走向世界,进一步提高国家文化软实力具有非常重要的意义。

注释:

① 评分计算方式:截取西班牙读者在西班牙亚马逊、西班牙规模最大的书店图书之家(Casa del libro)线上商城、著名网络读书论坛Goodreads这三大网络读书网络图书平台的评分,换算成五分制,取其平均值。

② 资料来自巴塞罗那自治大学TXICC研究中心.Ollé M.“Novelón tres delicias”.La Vanguardia. (2009-05-27)[2021-02-06]。

③ 资料来自余华研究中心的西班牙埃菲社之余华评论,发表时间为2010-05-10,引用时间为2021-02-06。

④ 资料来自2010年余华接受RTVE电视台的采访,视频来源:https://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-2-18-05-2010/775516/。

⑤ 读者评论均来自Goodreads平台:https://www.goodreads.com/book/show/23289508-cr-nica-de-un-vendedor-de-sangre.[2021-04-24].https://www.goodreads.com/book/show/13650335-vivir?from_search=true&from_srp=true&qid=eAaxtRClqb&rank=40.[2021-04-24]。