构建翻译社会生产网络

——以英译外交部网站新闻合作项目为例

2023-02-04黄静怡

邢 杰,袁 婉,黄静怡

(广东外语外贸大学 高级翻译学院,广东 广州 510420)

自上世纪70年代霍姆斯(James S. Holmes)提出“社会翻译学(或翻译社会学)”的设想后[1]72,翻译研究领域逐渐萌生出“社会学转向”[2]14。学者陆续引入颇具影响力的社会学理论,如法国社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)的社会实践理论[3]、拉图尔(Bruno Latour)等人的行动者网络理论[4]以及德国社会学家卢曼(Niklas Luhmann)的社会系统理论[5],研究翻译生产网络形成、运行及翻译产品的传播、接受过程等,用以分析翻译从发起直至译本被使用全过程的社会生产运作机制。其中,以2022年10月9日刚刚过世的拉图尔为代表的一些社会学者的“行动者网络理论”(Actor-Network Theory,以下简称ANT)重在分析社会生产过程中各行动者联结而成的网络及其运作,对翻译文本的生产与传播有较强启示作用。运用ANT能够把研究视角聚焦于翻译项目的启动及实施,追踪从翻译出版权协商,翻译过程中各行动者间相互沟通,直至最终译作出版发行的完整过程。这为开展翻译传播研究,特别是对外话语传播与体系建设提供了理论出发点及方法论指导。

2014年,广东外语外贸大学翻译实践教育基地与外交部和拥有独家采编权的环球网合作成立翻译项目组,主要负责外交部网站新闻的英译工作。①本着互利共赢的原则,外交部、环球网为学生提供高端翻译实践平台,并选派资深传媒从业人员参与审核、指导工作;学生则有机会走出课堂模拟的训练环境,在参与真实翻译项目的实践中锤炼翻译技能,明确在政治文化语境中开展传播的理念、方法和原则。在过往几年的实践合作中,项目组不断吸引校内学生参与翻译、审校及项目管理等工作,成员之间分工合作,各个环节环环相扣,形成日渐成熟的运营流程和管理模式。基于此,本文借用ANT作为方法论指导,建构分析框架,尝试构建外交部网站项目的翻译网络,并重点分析各级审校如何在行动中相互合作,共同确保高质高效地产出最终译本。

一、 行动者网络理论简述

20世纪80年代初,法国社会学家拉图尔、卡龙(Michel Callon)和劳恩(John Law)等学者提出并不断修正ANT。经过不断发展完善,ANT被广泛应用于研发、市场营销、金融和法律等领域的研究。[6]194随后,中外翻译学者先后将ANT运用到翻译研究中[4][6-9]。拉图尔等人认为社会学的范式应是联结的社会学(sociology of associations)[10]9,即认为社会是“许多异质性事物之间的一系列联系”[10]5。翻译是一种社会行为,翻译的过程中涉及多个或人或物主体间的相互联系和共同协作。ANT能够帮助研究者从社会网络构成的角度探索翻译行为,透析译文生产的全过程。

行动者(actor)、网络(network)和转译(translation)是ANT的核心概念。拉图尔认为行动者是“能产生影响进而改变事物状态的任何事物”[10]71。一方面,该概念较之传统涵盖范围趋向广泛,既包含人类,也包括非人因素,二者同等重要;另一方面,“行动者是能动的‘转义者’(mediators)而非被动的‘中介者’(intermediaries)。它们不是简单地提供信息,而会主动转换、翻译、甚至扭曲、修改原本所应传送的含义或元素”[4]30。这体现出行动者的能动性,也表明行动者在行动过程中影响他者的同时也会受到反作用。由于行动者具有多样性和能动性,ANT要求研究者密切跟随各种行动者,在行动踪迹中还原决策过程,了解每个行动者做出何种改变并经由何种协商对事物最终形态产生了影响。具体到翻译行为而言,这其中就涉及原作者、译者、审校、读者等人类行动者,也有译本、风格指南、翻译政策、媒体、出版社等非人行动者,彼此相互关联。研究者可通过追踪翻译过程中的人与非人因素,从而“理解行动者相互作用而产生的翻译选择,也可以观察到影响翻译选择的协商事件和决定决策”[2]16。

网络不是一个结构固定的静态网,而是无数能动的行动者在互动联结的动态变化过程中留下的一系列动态痕迹。拉图尔清晰地区分了ANT中的“网络”与日常生活中的“网络”,如下水道、火车、地铁或通讯网络等[11]369。在ANT的框架中,“网络是一个概念,不是实体性的存在。网络是用来描述事物的工具,不是被描述物”[10]131。依照其思维逻辑开展翻译研究,研究焦点将从翻译产品转向实证数据还较缺乏且成果相对不足的翻译过程研究,并为之提供理论框架及方法论指引。[6]202当然,此处所指的翻译过程研究,主要是指翻译的“社会过程”,而非聚焦人脑黑匣子的“认知过程”。即是说,研究者通过观察行动者采取何种策略吸引其他行动者加入翻译网络,凭借追踪行动者之间在微观层面的关联以达到全面把握宏观层面翻译网络的目标。

转译是一个“界定行动者身份、促使行动者间产生可追踪的联系并推动网络运行的过程”。[4]31在网络构建之初,行动者的目的和利益各不相同,如何使原本“志不同、道不合”的行动者产生关联,成为同一项目的利益相关者,并经由协商与调节,最终成功进入网络体系中,转译就是网络构建及运行成败的关键环节。转译可分为四个阶段:问题化阶段、引起兴趣阶段、征召阶段和动员阶段。[4]31问题化阶段需要界定行动者身份,通过解释行动者与目标问题的利益相关来说明行动者加入网络的必要性与迫切性;引起兴趣阶段是对上一阶段的巩固与强化,通过采取一系列手段进一步吸引行动者的兴趣,使其别无选择并最终自愿加入网络;征召阶段是多方反复协商、较量并运用策略来使相互联系的行动者形成联盟,以确保他们能成功征召进网络;动员阶段需要由代言人动员已形成联盟的行动者,让各方真正地行动起来。[12]203-218转译的四个阶段是充满“置换、协商、变化与杂合”的四个环节。[6]201ANT的网络正是依托上述环环相扣的步骤让各类行动者向彼此间不断延伸拓展,在行动者的动态行动中联结形塑起来。

二、 英译外交部网站新闻合作项目网络构建

借助ANT的理论框架及方法论指导,可以帮助构建外交部网站翻译项目的翻译网络,分析英文译稿的生产过程。建构过程主要体现为下列四个阶段,每个阶段都是前一阶段的递进和强化,翻译网络的构建体现出循序渐进的过程特征和具备清晰目标的结果导向。

问题化阶段:为确保外交部网站新闻的时效性,工作任务客观要求除环球网与外交部以外更多的行动者加入翻译网络,共同承担外交部日常信息量大、时间要求紧的新闻翻译工作。分析翻译项目网络,其中涉及的人类行动者有:翻译项目负责人、项目组译员、项目组审校、外交部/环球网审校等。上述人类行动者的参与一方面提高了外交部/环球网的工作效率;另一方面也满足了高校翻译专业学生提升专业能力的需求。此外,翻译网络中还存在一些非人行动者,如外交部/环球网针对译员与审校提出的翻译要求、项目组内部整理形成的外交部新闻术语语料库以及外交部网站、新华网、中共中央对外联络部网站新闻稿等平行文本。上述非人行动者从词汇选择到篇章布局等方面都对译审人员的翻译行为产生规范作用,影响着翻译决策的形成及最终译稿的呈现。人类与非人行动者的共同参与使项目翻译生产活动得以顺利进行,是翻译网络构建的前提与物质基础,同时也是译稿质量的重要保证。

引起兴趣阶段:界定好网络中各行动者的身份之后,需要进一步吸引行动者加入翻译网络并明确各自在网络中的角色。环球网提供原稿,项目组负责提供译稿并获得相应报酬,双方确定共同目标并明确各自的任务,构成了最原始的翻译网络。为吸引更多合适的行动者加入网络,翻译项目组通过举办迎新大会加大宣传力度,向成员候选人介绍外交部翻译项目的特色,比如能够提高新闻编译能力、获得专业实践机会、了解项目管理流程等,鼓励更多能力优秀的候选人加入项目组,扩大项目组译员和审校的选择范围。

征召阶段:外交部新闻具有鲜明的时政语言风格与外宣目的,项目组需要通过项目试译严格选拔符合资格的译员进组。项目试译要求候选人在限定时间内完成一篇约350字的新闻片段翻译,原稿为近期外交部网站上尚未刊登英文译稿的中文新闻稿。原文中通常会出现人名地名、头衔称谓、论坛会议名称等专有名词,候选人需要从权威网站上检索正确译文并标注出处,如遇到不同译法,还需展现出自己的判断能力。项目试译既能考察译员的翻译速度,又能考察译员是否具备翻译搜索能力与查证能力。此外,候选人需按要求编辑中英文文本的字号、格式、行距等,这能考察译员基本的文本编辑能力。经过综合考察,项目组最终挑选出最适合的候选人加入翻译网络。进组后,候选人成为正式的译员承担翻译工作,在积累了一定量的有效翻译字数并达到平均翻译得分等条件后进一步晋升为审校。至此,翻译网络的主要行动者基本征召完毕,各成员明确自身角色与职责,参与项目译审工作。

动员阶段:最后,被征召的行动者组成联盟并由其代言人将它们动员起来。[4]31具体而言,网络中需要协调者负责各个翻译生产环节的沟通与交接,保证整个过程顺利开展。在外交部项目网络的运作中,项目负责人可视作翻译网络的代言人,在调动行动者参与网络运行中扮演着重要的角色。在项目组成立初期,项目负责人负责与客户(环球网)沟通洽谈、签订合同与组织试译等工作;在翻译前期与中期,项目负责人主要负责原稿的译前处理、任务分配、稿件收发与时间把控,确保译稿能按时提交;在翻译后期,项目负责人主要负责统稿与协调校内校外的顺畅交流,保证最终译稿的质量与译员审校职业能力的提升。尽管项目负责人不直接参与文字翻译工作,但其把控着整个翻译生产过程的节奏,是网络中关键的行动者之一。

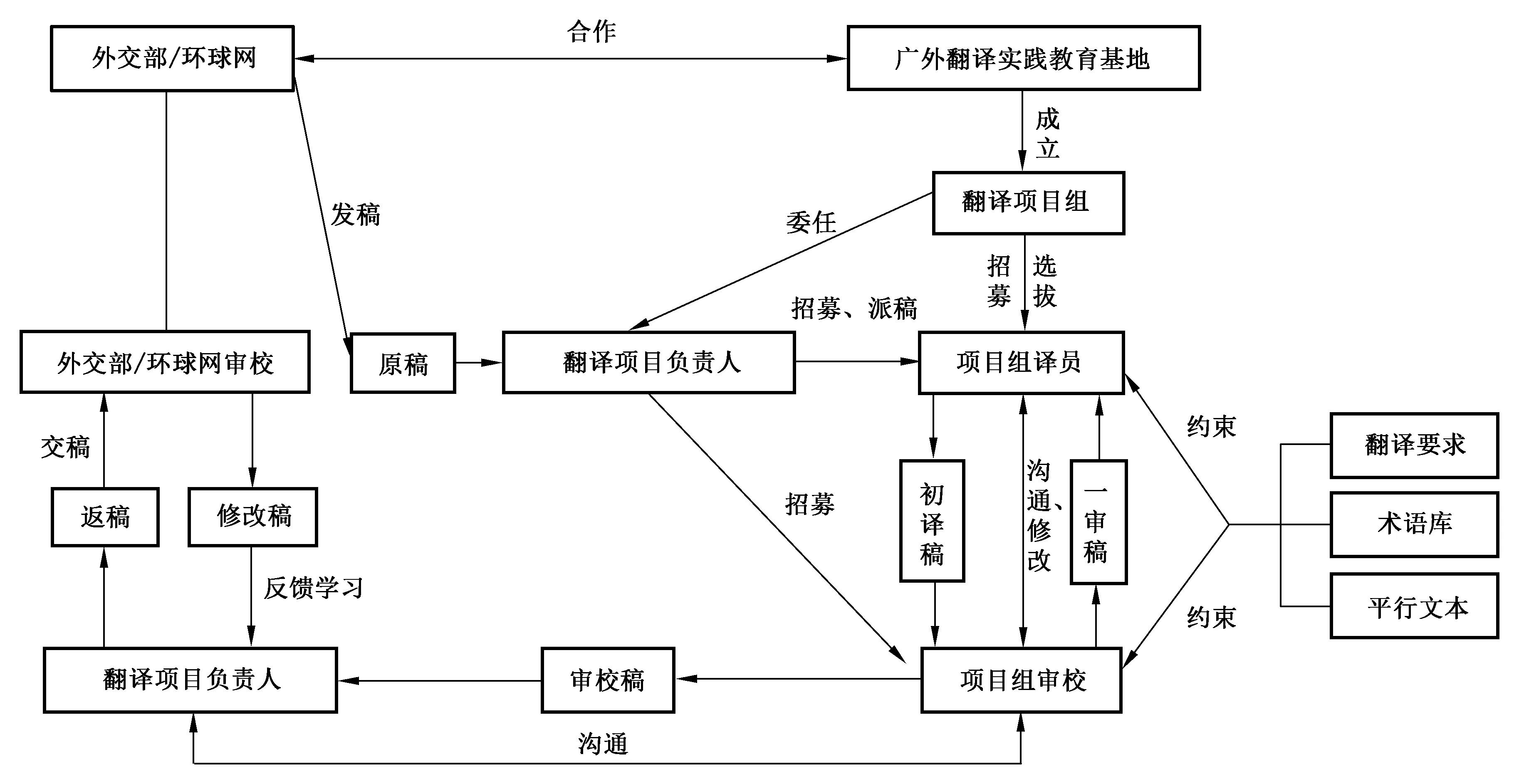

经由上述四个阶段,译稿生产网络架构逐渐明晰,各行动者的角色身份、分工及相互间协商关系与操作目标要求也基本得以明确。遵循常规流程,网络发起者环球网通过邮件将原稿发至当日的项目负责人,并告知其返稿时间。项目负责人统计原稿字数后将稿件份数与时间要求发布在项目工作群中,依据申请任务人员报名优先次序招募每份稿件的译员与审校。译员拿到原稿后需在规定时段内将初译稿发至审校,由审校对初译稿进行校对,并将一审稿反馈给译员,双方针对每一条审校批注进行商榷,达成一致意见后敲定审校稿。审校再把此版审校稿在规定时间内发至项目负责人,由项目负责人进行统稿并生成返稿发回至环球网,交由环球网和外交部的职业审校进行最后的校对工作。在终审阶段,如有争议,环球网则会将相关问题反馈给项目负责人,由其传达给该译稿的译员与审校进一步查证确认,经过修改后的返稿再次经由项目负责人发回至环球网。此外,环球网还会不定期地将其职业审校的修改稿反馈给项目负责人,供项目组译员与审校学习借鉴。追溯全部行动者的轨迹,由外交部/环球网发起、项目负责人主导、相关行动者交互影响的外交部翻译项目生产网络具体可以展示为图1。

图1 外交部翻译项目行动者网络示意图

三、 作为行动者的学生审校与职业审校对译稿生产影响分析

在外交部网站翻译项目网络中,项目组学生审校和外交部/环球网职业审校合作完成译稿的审校环节。由于学生和职业工作者的专业能力、审校经验、关注焦点、思维习惯等各方面有所差异,双方会从不同层面逐步完善译文,以确保产出合乎要求的新闻英译稿。本节通过比较部分外交部新闻原稿、项目组译员初译稿、项目组审校稿和外交部/环球网审校稿,试图分析学生审校与职业审校在翻译网络中所作出的决策有何异同,并如何影响新闻译稿的最终面貌,从而成功实现对外介绍中国形势与政策的预期效果。

(一) 两重审校的共同点

外交部网站新闻作为国家时事政策的对外传播载体,须具备权威性与准确性,文中涉及的人名地名、机构名称、政策方针及其它专业术语都需要有统一且权威的译文。外交部和新华网等网站上过往发布的新闻译稿是审校人员翻译术语的重要参考来源,影响审校决策,规范审校行为。例如,根据外交部网站新闻英译稿近年来的惯例,涉及中外关系表述里的“中方”须译为“China”,而不译为“Sino”,因此中美关系应译为“China-U.S. relations”;对于某些体现不同国家特色的文化负载词,译者与审校不宜随意发挥,而须广泛参阅既有翻译规范所采用的固有表达方式,如“老挝传统的祈福栓绳仪式”就可参考中共中央对外联络部等官方网站上的表达法译为“a traditional Lao ceremony of Baci-Su-Kwan”,从而保证术语英译的一致性。译者需要通过大量的查证确定每个术语的译法,并在初译稿中以批注形式标注译文出处。两重审校分别会进一步查证以确定或修改译文,如经确认,就保持初译稿的原貌,不作调整;如发现不准确,则需再次以标注的形式注明修改后新译文的出处,确保译文表达准确严谨,且前后保持一致。比如在老挝传统仪式的案例中,学生审校就清楚地注明权威出处,对初译稿作了修改。

外交部新闻作为一种外宣文本,是讲好中国故事、传播好中国声音的重要渠道。要让译语读者真正了解中国的形势与政策,译者在翻译时不仅要关注“讲什么”,而且要关注“如何讲好”。黄友义曾提出翻译人员必须具备三个意识,即“语言意识(对中英文语言的把握能力)、政治意识(政治政策水平)和受众意识(国际视野, 特别是了解受众思维习惯)”[13]64。在外交部网站新闻的翻译中,学生审校与职业审校都需要具备受众意识,产出的译文不仅要达意,还要符合译入语读者的思维习惯与表达方式,从而追求等效的翻译,用读者能看懂、易理解的语言讲中国故事。例如:

【例1】

原稿:……推动共同发展,扩大合作新受众。(《外交部副部长孔铉佑出席庆祝中日韩合作20周年研讨会开幕式》)

初译稿:[…] promote common developmenttoexpandnewaudiencesforcooperation.

学生/职业审校稿:[…] promote common developmenttoletmorepeoplesharethefruitsofcooperation.

上述例子中的“扩大合作新受众”是典型的中式表达,若不了解英语的表达方式而一味套用中文的表达结构,直译为“expand new audiences for cooperation”,译语读者会产生理解障碍。因此,两层审校都试图摆脱原文语言结构,重组语言将意思表达出来,寻求语言功能上的对等而非形式上的对应。两层审校在各自的工作阶段一致采用了“to let more people share the fruits of cooperation”的表述,确保译语读者能和源语读者一样准确理解新闻信息。此外,笔者还检索了英国政府官网上的平行文本,确实存在类似表达,如在当地时间2018年9月7日的新闻“(英国)繁荣基金启动新项目,促东盟公平营商环境”(“Prosperity Fund launched the project Promoting a Fair Business Environment in ASEAN”)中,记者就使用了“share the fruits of economic growth”的表达,说明该表述在英语母语读者群中是可接受的。作为翻译网络中两类重要的行动者,学生审校和职业审校在各自工作中既要考虑源文本的信息和内容,保证译文的准确性和可信度;又要积极检索并求证于平行文本,注重从译语实际运用及译文读者接受的角度选择表述方式,确保译语语言符合特定的表达习惯,能实现预期的表达效果,并最终在对各种因素的综合考量中达成讲好中国故事的目的,让中国声音传播得更清晰、更有效。

(二) 两重审校的侧重点

翻译网络运作过程中,学生审校需要对项目组译员的初译稿进行初步修改与调整,将学生审校稿传递给职业审校作进一步的润色与完善,并通过学习环球网反馈的修改稿,明确外交部/环球网翻译要求,提高稿件的翻译效率。通过对比学生审校稿和职业审校稿可以发现,总体上学生审校在一审过程中主要关注译文微观层面的调整;职业审校在终审过程中侧重译文宏观层面的把控。

学生审校在译稿字体、字号、对齐格式、行距、缩进方式、大小写等文本格式上的改动频率颇高,这是因为统一的文本格式便于自己及职业审校进一步修改译文,从而提高翻译网络中译稿的生产效率。除格式外,学生审校还重点检查译文的语法运用,如名词的单复数形式、介词的使用、时态和句子结构等。从整个翻译网络的运作上看,学生审校是译文质量把控的第一环节,在完成微观层面的调整修正后,将审校稿传递给下一环节的职业审校。

职业审校的任务除了进一步确保译文准确,更重要的是要从宏观层面上保证译文风格统一和语篇的语内及语际连贯。此外,外交新闻往往会涉及国家领导人的真实语录,具有较高的政治敏感性,这是外交部新闻一个鲜明的风格特点。因此,审校必须尽可能完整地保留原文的信息内容,甚至是原文的表述方式,不能随意增删修改领导人的原话,以完整真实地传达新闻内容,有效避免歧义与误读,如下例:

【例2】

原稿:经过20年发展,中日韩合作已从幼苗成长为大树,结出累累硕果。(《外交部副部长孔铉佑出席庆祝中日韩合作20周年研讨会开幕式》)

初译稿:China-ROK-Japan cooperation hassignificantlyexpandedand achieved fruitful outcomes through 20 years of development.

学生审校稿:China-ROK-Japan cooperationhasthrivedand achieved fruitful results through 20 years of development.

职业审校稿:China-ROK-Japan cooperationhasturnedintoabigtreefromaseedlingand yielded fruitful results through 20 years of development.

上例原文出自时任外交部副部长孔铉佑的致辞,说话人将中日韩合作的发展进程比喻为幼苗成长为大树的过程,用生动形象的语言表达对三国合作关系取得巨大进展的积极肯定。译员和学生审校在处理译文时皆删除了“幼苗”和“大树”两个喻体,分别意译成“has significantly expanded”和“has thrived”两种表述方式,其中学生审校采用的“thrive”具有“茁壮成长、繁荣昌盛”的意思,在接近译入语表达习惯的同时,尽可能地贴近原文的意义。然而,职业审校并没有采纳译员与学生审校的意译版本,而是采取直译的方式,同时保留了本体和喻体。这样处理的原因应是为了在准确真实传达原文信息内容的基础上再现原文特有的言说方式。而且,职业审校不采取换词或增词的做法,选择完整呈现原文修辞方式,应是也考虑到原文修辞的新颖性以及政治文本的权威性,在保证读者理解的范围内体现说话人的初衷。此外,在外交外事翻译中,如果译语读者能够从译文中追溯回原作者或原发言人原汁原味的表述,尤其是对于比较重要论断的表述,还能在一定程度上防止沟通各方过度解读政治话语或故意曲解原文意义情况的发生。

除了确保译文的可读性与准确性,外交部新闻翻译不可避免地会涉及到言说方式背后的政治立场问题。人称代词虽然只是语言系统中的一个微观现象,但职业审校对其给予的关注以及在译文中所作的修改依然体现出了它的重要性,具体案例如下:

【例3】

原稿:习近平表示,……我谨向你致以热烈的祝贺和诚挚的祝愿。(《习近平电贺金正恩再次就任朝鲜国务委员会委员长》)

初译稿/学生审校稿:XiJinpingsaid […] Xi Jinping extended warm congratulations and sincere wishes toKimJongUn.

职业审校稿:Xi Jinping said that […]Iextended warm congratulations and sincere wishes toyou.

例3出自习近平的电贺内容,表现形式为自由直接引语,此处人称代词“我”代指习近平,“你”代指金正恩。对比初译稿及两重审校稿可以发现,学生译员和学生审校都将原稿中的人称代词显化为对应的第三人称人名,而职业审校则按照原文的表达方式,分别使用第一人称“I”和第二人称“You”作为句子的主语及宾语。首先,外交部作为中国政府的外交机关,所刊新闻的描述视角与中方领导人的叙述视角相同,更有助于体现外交部与国家政治立场保持一致。其次,使用第一和第二人称一方面能够营造对话感,树立中方领导人以及中国的亲切友好形象;另一方面能够还原领导人话语内容,确保信息的真实性。再次,职业审校译文沿用原文表述方式也体现出外交部网站翻译对坚守忠实性原则的执着。

由此可见,一篇新闻译稿在学生与职业审校两类行动者的共同努力下,经历了从细节调整到整体把控,新闻译稿的质量从新闻文本的政治性、准确性、可读性和连贯性等方面皆获得了有效保证。纵观外交部项目译稿生产的全过程,各个生产环节环环相扣,不同行动者密切合作,产出的新闻译稿既能向译入语读者传递真实客观的新闻内容,满足世界对中国时政信息的需求,又能有效传递中国声音,更好地为构建融通中外的话语体系服务。

四、 结语

本文尝试运用社会行动者网络理论建构广外翻译实践教育基地外交部网站翻译项目的翻译网络,从宏微观层面探析网络中行动者之间如何相互影响并作出决策,以更高效地产出高质量译文。在由外交部/环球网发起、项目负责人主导的翻译网络中,不同行动者密切关联,各司其职,尤其各级审校对产出译文具有重要作用。学生和职业两重审校均有意识地关注术语准确性与译文可读性,并从不同层面提升译文质量。学生审校注重文本格式和语法等微观层面的内容,而职业审校更倾向于从宏观层面把控译文,确保新闻内容的政治性及真实性,并实现译文风格统一和语篇连贯。由此可见,译本的生产离不开行动者网络的有效运作,而网络运转高效与否就取决于所有行动者能否通力合作。对于考察翻译过程而言,行动者网络理论是一个显微镜,能够放大翻译生产网络,透析译文生产过程中各个行动者之间相互影响及最终决策的过程;同时它还是一个望远镜,帮助研究者不止着眼于文本微观层面的分析,还能看到未来对翻译现象进行多维描写的发展方向。

注释:

① 与外交部、环球网合作开展外交部网站翻译项目的高校并不仅限于广东外语外贸大学,也有其他外国语大学及部分综合性大学的外国语学院与外交部和环球网合作开展翻译项目。