翻译社会学中的场域理论再探

2023-02-04徐敏慧

徐敏慧

(澳门大学 人文学院,澳门 999078)

一、 引言

翻译社会学近年来发展成为国内外翻译研究领域一个热点话题,尤其是对布迪厄(Pierre Bourdieu)的场域理论(field theory)的讨论最为热烈,拥趸者众多。标志性论述中,西米奥尼(Daniel Simeoni)对译者惯习在翻译中的关键地位的论述是开先河之作[1],沃尔夫(Michaela Wolf)和夫卡丽(Alexandra Fukari)于2007年合编的论文集《构建翻译社会学》(ConstructingaSociologyofTranslation)被学界认为是翻译社会学建立的宣言,翻译研究领域两本核心期刊TheTranslator(2005)以及TranslationandInterpretingStudies(2012)先后出版专刊集中讨论翻译研究的社会学路径:BourdieuandtheSociologyofTranslationandInterpreting(2005);TheSociologicalTurninTranslationandInterpretingStudies(2012),这些都为翻译社会学在翻译研究领域占据一席之地打下坚实的基础。最近二十几年中,对翻译社会学的理论探讨和应用研究成果层出不穷,吸引了包括社会学和翻译研究在内的不同学科领域的众多学者。

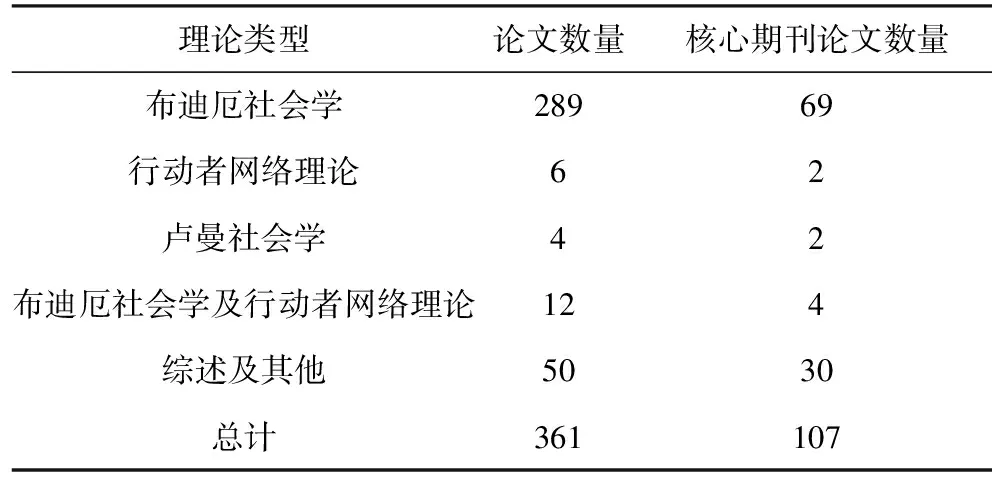

国内的翻译社会学①研究也吸引了众多学者著书立说,既有理论阐释,也有个案研究。经由中国知网(CNKI)期刊、辑刊数据库检索包含“翻译社会学”“社会翻译学”“惯习”“场域”“资本”等主题关键词的文献,并经逐一阅读、剔除无关文章后,获得2003年至2022年5月之间的期刊、辑刊文献共361篇,其中289篇专门讨论布迪厄的场域理论,另有12篇涉及场域理论,检索详情见下表:

表1 翻译社会学(社会翻译学)发文数量统计

场域理论是一个实践理论/行动理论,即从理论上说明实践,因而可作为分析工具解释作为社会实践的翻译,它可以涵盖翻译的所有特点,能够“为翻译研究提供一个富有成效的理论框架…… [对翻译]最有应用价值”[2]121。讨论布迪厄场域理论中每个概念的定义、缘起和发展,阐明这些概念如何相互作用及其与翻译研究的相关性和适用性等问题,对于厘清作为方法的翻译社会学的研究路径,澄清对翻译社会学相关概念的误解误用,具有重要的理论意义和实践价值。

二、 场域理论概念的定义、发展及工作机制

布迪厄社会学的核心概念主要包括场域(capital)、惯习(habitus)和资本(capital),三者相互关系,相互作用。而另外一些支撑概念包括幻象(illusio)、信仰(doxa)和迟滞(hysteresis),则体现了同一事物的不同方面,角度不同,焦点各异,都是分析场域运作的有效工具。

(一) 核心概念

布迪厄场域理论的三个核心概念在翻译研究领域得到比较多的关注和讨论,尽管相关研究还有待深入,这一点从表1中可以看到,发表在核心期刊的论文数量明显偏少。

1. 场域(field)

场域是布迪厄社会学的中心概念,用以描绘客观的结构性关系。场域是一个社会空间,一个独立于社会参与者的意志和意识的客观外部结构,参与者为获取特殊资源而进行斗争和操控。[3]4在《文化生产场域论》(TheFieldofCulturalProduction)[4]及《艺术的法则》(TheRulesofArt)[5]等著作中,布迪厄系统论述了文化产品的生产场域,包括有限生产场域(field of restricted production)和大规模生产场域(field of large-scale production)两个子场域,他的卓识在于把文学作品等文化产品看作是象征产品,追求自身的声誉、经典化、神圣地位等象征意义,而不似一般消费品以金钱或经济利益为追求目标[2]121,这一定位成就了布迪厄对文化产品的社会学分析立论的根本。

场域理论的焦点是权力之争。[6]19文学场域也是一个斗争之场,参与者依赖之前获得的资本占据不同的社会空间位置,争斗的目标是根据自己的资本改变或维护业已建立的关系。[7]143而象征产品,无论是本土的还是输入的(如翻译文学),都在目标语文学场域中找到一个位置。场域由利害攸关的资源决定,包括文化产品、思维差别、权力、社会阶层、声望,等等。场域的特殊话语权由象征资本强加,决定什么可以合法地生产、出版、什么(体裁)有价值、评判孰是孰非。[2]124在场域中,参与者(个人或机构)的位置由他们的资本和惯习的相互作用构成。但资本和惯习的作用从来不是刻意为之,因此也远离决定论的陷阱。[3]4

翻译场域是一个动态空间,包括经济的、政治的、文化的动态变化,以及参与者的动态变化。[8]93译本接受场域的结构包括两种语言的地位以及作者/译者、出版商、读者的地位,这一空间也处于动态变化之中,因此,理解翻译场域的动态运作需厘清三个方面的关系:翻译场域在整个权力场域内所处的位置及与其关系、翻译场域与相邻场域之间为位置而争斗的关系、翻译场域内部各个参与者为不同位置而争的互动关系。基于此,一方面,逐利的大规模生产场域产品的生产和流通依赖市场运作;另一方面,非市场力量,尤其是国家机构,可以非常有效地促进有限生产场域的象征产品的生产和流通,促进文化市场的运行功能。[8]97-98

2. 惯习(habitus)

惯习是参与者感知和认识世界并采取行动的认知图式系统[9]43,是由一系列持久的、可转换的性情组成的定势系统。这一系统具有双重本质属性,即同时建构(structuring)与被建构(structured)的结构特征,产生并构建实践与表达方式,且并未有意识地预设最终目标。[10]72惯习由参与者在长期的社会轨迹中习得积累而成,可以生成“常态的”实践方式、感知和理解能力以及世界观,而不受任何“法则”有意识的制约。[11]12惯习是一个动态、多元的概念,是一种集体规约的个性化,跟个人历史相关,跟源语和目标语场域的集体历史相关,也跟两种相关文化的交集相关。[12]91个人惯习有别于个人背景,背景是静态的,而惯习是动态的,背景与惯习有着本质的不同。

布迪厄的场域理论中,惯习和场域共生共存,相互构建,场域的变化会导致惯习的变化,反之亦然。译者的翻译实践通常在下意识状态进行,带有社会化进程中习得、内化的客观社会条件,因此历经相似社会轨迹的阶层或群体可能共享共有惯习(class/group habitus)[13]5,个体译者在实践中也会根据特殊的具体环境进行调节而重构译者惯习,体现出译者惯习建构与被建构的特性。另一方面,惯习具有相对稳定性,体现在译者以特定方式行事的习惯和性情,因为“拥有某种惯习的参与者在特定环境下会有特定的行为方式”[7]77。译者惯习潜意识中影响着译者行为,译者的翻译选择并非总是有意识的、目标明确的策略性选择,而是长期习得的特殊惯习的结果。惯习也受到多方力量的调节与限制,包括赞助人、出版商、作者、读者,等等。

译者惯习是翻译社会学研究视域中的一个核心概念,是译者的主观世界与客观存在的外部场域之间相互关系的调节中介,译者在其他领域获取的经历和体验,无疑都会进入译者的“心理和行为认知图式”[14]5,且“译者在其它相关领域及其更广大的生活环境和社会轨迹的经历中所获取的秉性特征具有可转换性,这种可转换性可以在建构译者惯习的过程中发挥根本性的作用”[14]6-15。译者惯习关注微观、个体层面,与宏观、集体层面形成关照与互补,强调译者个体对客观存在的场域的内化,使我们更清晰地了解译者在特定时间特定场合所做的特定的翻译选择,更好地解释特定的翻译现象。结合宏观和微观两个层面分析翻译问题有助于厘清翻译的本质。

3. 资本(capital)

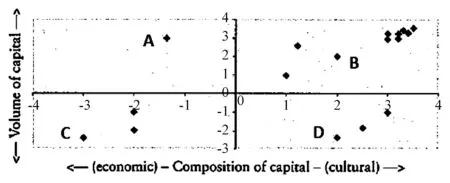

根据布迪厄的论述,资本的数量和资本的构成是社会空间(场域)包括的两个关键维度[7],空间内的不同占位随资本的变化而变。不同类型的资本特性各异。经济资本具有快速增减的本质属性,而文化资本只能通过一定时间的资本积累过程来逐步改变。参与者在场域中位置的分布“首先根据他们所拥有的不同种类的资本的总量,其次根据其资本的构成,即按照各种资本的相对权重”[7]128。尼克·克罗斯利(Nick Crossley)将布迪厄的社会空间概念用图表示(为了让读者一目了然,笔者用A、B、C、D取代了原图中使用的四个不同人名),如图1[16]90所示:

图1 布迪厄社会空间示意图

资本是场域运作的主要媒介/手段[17]5。文学场域由两端构成:一端为经济资本份额的高或低(A位或C位),另一端为文化资本份额的高或低(B位或D位)[18]2,每一种形式的资本与其它所有类型的资本都存在着各种不同的关系。不同形式的资本可以互相转换,尽管转换后的资本总量不见得相同。只有对个人、机构、社会结构的历史地位及其相互作用等进行全面详细的考察,才能确定什么力量能将何种形式的资本赋予文学场域中的翻译文学作品中。

翻译文学的地位不是想当然或假定的,而是通过文学场域中各种角力之后逐步建立起来的。[19]源语文本的象征资本在目标语场域也发挥一定的作用[2]124。资本是场域运作的原动力,场域内各方凭借资本不断争斗以占位,而期望的场域位置不仅取决于资本总量还取决于资本构成。严肃或经典的翻译文学居于文化生产场域中的有限生产场域一端,主要竞争象征资本,但也受到经济资本的影响与制约,文学价值与市场价值(象征资本与经济资本)同时影响着翻译文学在世界文学中的地位。有些翻译作品赢得了很多经济资本,例如《上海宝贝》的不同译本在45个国家卖出600多万册[20]416,获得市场成功,但如果文化资本占比较小,也难成为经典。因此,理解翻译文学的地位首先应分析其所植根于内的不同国家不同语言间的政治、经济、文化的权力关系及其语言资本和象征资本。[8]95译者在翻译场域内追求各种形式的资本,终极目标是追求最大程度的象征资本,这是获得成功的标志。

(二) 支撑概念

除了上述核心概念,布迪厄还论述了不同面向的一组支撑概念,这些概念基于不同视角,关注不同焦点,构成场域理论分析工具的重要组成部分,但在翻译研究领域的讨论尚不多见。

1. 幻象(illusio)

Illusio源于拉丁语,本意即(玩)游戏,目前一般译作“幻象”,本文沿用该译名。在布迪厄的场域理论中,幻象是场域内游戏运作的先决条件,也是(至少是部分的)产物,每一个场域都产出其特殊形式的幻象。场域中对合法模式定义的垄断权的争斗使场域不断更新游戏的信仰和游戏的利益及风险,即幻象,争斗本身也是幻象的产物,而一定程度地遵守游戏规则、对游戏及其利益价值的共同信仰是游戏得以运作的基础。典型的经济场域的幻象就是功利主义意义上的经济利益,即经济场域产生时追求金钱利润最大化的前提和产物。场域内的参与者对幻象的共谋是他们相互竞争的根源,也成就了游戏本身,游戏中利益相关的参与者通过惯习和场域共同发生的关系确立。[5]227-228幻象也是我们试图理解的事实的一部分,必须将其置于专门设计的解释幻象的模型中,连同那些生产、维护幻象的所有因素,包括记录文化产品生产价值的批评话语。[5]231

文学幻象源于对文学游戏的遵守,是对文学的重要性和利益的共同信仰的基础,是参与文学游戏产生审美愉悦的先决条件。[5]333-334文学幻象是读者对于某一类文本的期待,是集体共享和认可的对现实的幻想或错觉。读者趣味、体裁的特殊语言、特殊的文学场域都影响着文学幻象,如古安维克(Jean-Marc Gouanvic)所述,读者对科幻小说的期待包括与现实社会不同的各种情景、特别的虚构词语、虚构技术,等等,这是科幻小说的幻象。[2]127

翻译场域内,译者及其他参与者对所从事的翻译及其风险利益心照不宣,认可、加入这一游戏并竞争利益,且愿意遵守游戏规则。产出的翻译文学作品应该达到与原文同样的幻象,而译者的任务及目标就是重现原作的幻象。[21]163源语文本的幻象最初通过“文学场域中作者惯习的实现”来构建[21]58,对文学幻象的再现是文学翻译追求的目标。

2. 信仰(doxa)

2017年,原国土资源部贯彻落实《中共中央国务院关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,稳步推进油气勘查开采体制改革。积极开展页岩气区块出让工作,委托贵州省政府拍卖出让正安页岩气勘查区块;继续推进新疆油气勘查开采改革试点,委托新疆维吾尔自治区政府挂牌出让柯坪南、温宿、温宿西三个油气勘查区块;实施煤层气矿业权审批改革试点,将煤层气委托审批下放试点从山西扩大到新疆、贵州等六省(区),山西省国土资源厅完成了10个煤层气勘查区块的招标出让;经国务院批准,天然气水合物成为我国第173个矿种。

Doxa一词源于希腊语,本意是共同的信仰/信念,现代语汇中的orthodoxy(正教)、 heterodoxy(异教)与此同源。布迪厄最初用这个概念描写解释传统社会中人们“自然的”实践方式和态度,指那些无意识状态继承的物质及关系知识,这些知识由经验形成,先于反思并依赖直觉,是共享的、没有争议的观点和认知,受相对自主的场域调节,而场域内参与者的惯习及内化的“限制感”左右着这一“自然的”实践和态度。[22]120信仰是“一套基本的信念,甚至不必以清晰、自觉的信条的形式宣称”[23]。

这一概念用以解释传统社会组织的行动与实践,体现出客观结构与思想结构、客观秩序与主观组织原则之间近于完美的一致,也使权力关系的社会任意属性得以持续误认(认识)并自我强化。信仰是任何场域的基石,因为它通过客观社会结构再生产以及场域参与者感知和实践的再生产,即参与者惯习的再生产,决定着客观社会结构的稳定性[22]121。场域与惯习的相互加强也强化了信仰无处不在的控制力,反过来又通过存在于信仰中的预设,影响场域内游戏参与者恰当的“感觉”[24]66-74。作为没有争议的共同信念,信仰以象征权力的形式出现,受各种形式的资本的调节。象征权力嵌入被认可的社会机构以及机构化的社会关系(教育、宗教、艺术)中,有权确定范畴,为市场上的象征产品分配不同的价值,并在这一进程中使自己更加合法化。[22]122

在翻译研究场域中,客观社会结构与主观思想性情的信念合并(doxic conflation),昭示着翻译场域与译者惯习的相互关系,“当场域与译者惯习相匹配时,场域参与者共享场域的信仰”[25]59,但信仰想当然的假定却能引起有意识的争斗,在译者和其他参与者之间引向更进一步的内省反思,反思性是布迪厄对信仰概念化最关键的发展[22]122。信仰是场域的信念组合,揭示场域内参与者的共同惯习,当翻译场域变得越来越自主并区别于其它场域时,翻译场域的构成要素“信仰”就变得无可置疑。同时,某一场域信念的合法性可能受到来自其它外部场域、由其它场域赋予的象征合法性的威胁,这一点在翻译研究场域的演变进化中尤其突出,比如当下科学技术的使用部分改写了传统的翻译实践甚至翻译研究的理念,技术的合法性来自其它场域,而非翻译研究场域本身。信仰概念的应用可以使我们厘清翻译场域内隐含的实践逻辑、参与者的期望及其相互关系。

3. 迟滞(hysteresis)

作为分析社会文化场域的工具,迟滞概念被用以描述本体论上既有区别又相关联的两个因素之间的一种特殊变化,这一变化包含不相匹配及时间滞差[26]133,其两个显著特征是:与变化相连、与时间滞差相连,另外一个特性是,之前协调一致的两个因素产生不协调。布迪厄认为迟滞是惯习结构再生产的社会条件中固有的内在现象,是一种结构性滞后的基础。[10]83他选用此概念更科学地表述其关于社会与个体、主观与客观的关系的观点,描述惯习的裂变导致场域结构变化的效果。迟滞概念是布迪厄对社会、文化、经济变化的理论思考的核心,它清楚地显示惯习与场域不同步时的状况。[26]133-134

场域与惯习相互构建,不断发展变化,一方的改变必然导致另一方的相应改变,但两者的发展并不同步,场域的发展速度通常较快或者沿着不同的方向[25]59,形成迟滞现象。场域改变时,比如受到外力的干预,原本合法的可能变成不合法,或象征资本的价值会改变,场域结构与惯习的相互作用就会发生位移,结果就是迟滞[26]143。如果场域发生巨大改变,惯习也会随之改变,因为每个参与者都以自己的方式回应生疏的环境。[26]146迟滞发生时,改变的场域结构也创造了新的机会,当然也意味着象征资本或合法性的丢失,通常是那些拥有经济资本和象征资本的参与者才能在新的场域中获取期望的支配地位[26]148,因为拥有较高的经济、文化、社会资本的人最先移向新的位置[5]262,早期占据某一新兴领域的位置使他们积累了获得场域认可的象征资本。迟滞效应,或者说惯习的惯性,可能令强者更强、弱者更弱,因为场域结构的变化与惯习的稳定性之间形成的时间滞差,使某些参与者不再拥有可以与他发挥作用的场域相符合的惯习。简言之,迟滞作为一个分析工具,在客观的场域改变与主观的惯习应变之间提供了清晰可见的链接。

在翻译实践中,译者惯习内化客观的场域条件,通过对源语文本或采用、或协商、或抵制的策略,为异域的目标语读者呈现一个全新的文本。译者惯习与场域的关系处在不断的动态变化之中,当翻译场域与译者个体的地位相对稳定、这些改变沿着预期的轨道逐渐发生时,译者惯习与翻译场域相匹配并共享场域的信仰。当突发、巨大的改变发生时,场域结构与译者的地位难以确定,译者惯习与场域的关系断裂,产生迟滞效应,这一迟滞效应隐含在译者惯习结构的逻辑中。[10]78

三、 场域理论的反思特性:学术话语

布迪厄的场域理论厘定了一种思维模式,是实践中的感知和行动方式,不仅涵盖行为参与者、参与机构及其权力关系的相互作用,还包括社会话语实践,因为翻译一直既是社会实践又是话语的目标/客体[27]337,社会话语可以左右翻译进程,对拟译文本的翻译策略起决定性的影响[3]2。

翻译场域中,多种关系相互交织,不同权力关系相互作用。惯习概念的实践逻辑强调行为的生成原则是实践的最根本结构,促使我们思考翻译场域中参与各方的相互关系(think relationally)[24]228,包括翻译研究者的话语权力。翻译研究者既要分析翻译文本,也要分析研究者的地位及研究场域的风险[28]79, 这种双重反思意识,这一不断自我反思的自省特征,可以超越研究者自身的思考和行为模式的局限性。[3]11

翻译社会学的研究路径清楚地说明,包括译者及翻译研究者在内的社会活动主体,同样是既构建又被构建。翻译(研究)话语与译者惯习相互作用、相互影响[29]180,翻译活动是翻译(研究)话语的研究对象,而翻译(研究)话语又通过影响公众对翻译的想象与期望而影响翻译策略的选择,继而影响译者惯习的(再)形成。

通过“反思社会学”(reflexive sociology)这一批评透镜,翻译研究学者将自身变成分析对象。[30]64对译者/研究者惯习的自我反思可以促使我们充分意识到这些分析工具在认识论及方法论上的局限性[30]70,避免“有学问的无知(learned ignorance)”[10]19,从而更科学、更客观地描写和研究翻译活动。因此,翻译社会学“贡献给翻译研究学科的自省特征,无论怎样强调都不过分”[31]14。

四、 结语

场域理论的概念作为思维工具,并非孤立存在,而是紧密连接,每一个概念并不是社会系统的单一特性,而是同一事物的不同焦点和不同面向,恰如一个硬币的两面。它们之间有着千丝万缕的联系,相互影响,相互作用,彼此成就。所有概念相互交织,构成社会语境的结构与条件[17]2。

场域理论所探讨的概念不是静止的,而是动态运作的,所有概念及场域本身都处于不断的发展变化之中,永远不变的是变化本身。

场域理论是一种实践理论/行动理论,对作为社会实践的翻译活动有着适切、有效的解释力,可以涵盖翻译活动所涉及的方方面面,尤其是能够“批判性地分析译者(以及其他参与者)在文本和话语实践的生产与再生产过程中所发挥的积极作用”[32]126。

翻译社会学从翻译是社会实践活动这一本质入手,科学地研究翻译活动中客观的社会结构与主观的个体参与者之间的多层关系,既探究个人取向又分析社会语境,既关注文本结构又关注文本外/超文本因素,既研究翻译又审视翻译研究者,“这一方法论的进步保证了对[翻译]场域功能逻辑的全面解释”[33]17。社会学路径的翻译研究还处于初始发展阶段,其“跨域”属性使其比任何学科都需要不同视角、多角度的研究方法[34]195,也使其具有优势,可以跨越边界,寻求文本、语言、社会及文化之间的深层关系[29]181。

注释:

① 目前国内学界对此概念有两种说法:“翻译社会学”“社会翻译学”,也有学者试图对两者加以辨析[35-40]。虽然两者的表述方式不尽相同,但是研究的领域及关注的问题基本一致。鉴于国内对此领域的研究发端于英文的“sociology of translation”,本文采用这一英文表述的中文对应译文,即翻译社会学。