作为中华民族认同的贵州石门坎体育文化阐释

2023-02-03苑青松胡艳玲

苑青松,胡艳玲

(1.韩山师范学院 文学与新闻传播学院,广东 潮州 521041;2.韩山师范学院 政法学院,广东 潮州 521041)

贵州石门坎是我国西南边疆的一个多民族(苗、彝、回)小山村,地处滇黔川三省交界处,地形封闭,跋涉艰难,气候恶劣,面积142平方公里。至新中国成立前还是土司制度,1.6万口苗族(大花苗)集体沦为彝族土司的奴隶,数千年来处在自然和人为的双重封闭之中,正如石门坎苗族溯源碑所言:天荒未破,畴咨冒棘披荆。古径云封,遑恤残山剩水。访桃源于世外,四千年莫与问津[1]233。 19世纪末20世纪初,这里发生了一场苗族文化复兴运动,使石门坎由一个荒芜之地变为西南苗族最高文化区[2]4。正因为它在“三零”(政治、经济、文化资本皆为零)平台上取得的突出文化成就,自20世纪80年代以来,石门坎研究逐渐成为学界关注的热点。

纵观石门坎研究成果,主要体现为历史事实考证和石门坎文化成就描述两个方面,作为历史回归性研究,时间过去了100多年,石门坎资料的遗失以及亲历者的相继离世,使得许多史实逐渐模糊起来,对其进行认真考证并呈现其真实面貌理所当然。研究者在学校体系、苗文创制、三语教学、个体研究、全民阅读、社会改良等方面形成了丰富的成果。然而,“石门坎苗族文化复兴运动为什么会发生”这一根本问题并没有得到令人信服的结论,如果把外国传教士的“偶遇式”发动作为根本动因的话,那最初“四个苗族人”找到传教士柏格理要求读书而不是信教以及石门坎出现的狂欢式读书现象就无法解释。从何入手才能准确揭示石门坎文化现象的根本动因呢?石门坎苗族体育文化赓续于苗族整个发展史中,以石门坎体育文化为对象,弄清其背后的文化动因,一方面可以形成对石门坎现象的文化解释,另一方面也可发现少数民族兴衰的文化决定。

一、场域理论分析框架

场域理论是法国社会学家皮埃尔·布迪厄提出来的经典理论,其创新之处在于提出者以概念束(场域、资本、惯习)的形式来定义场域,突破了“就事论事”式的下定义方式。之所以如此,在于他认识到社会文化学是一个主客观互动的复杂系统,任何单一的概念都难以完整反映主客观要素的真实面相及二者之间的互动规律,为此,他创造性地运用复合概念来对应研究对象的复杂性,进而实现对研究对象的准确阐释。

一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构型(configuration)。正是在这些位置的存在和它们强加于占据特定位置的行动者或机构之上的决定性因素之中,这些位置得到了客观的界定,其根据是这些位置在不同类型的权力(或资本)——占有这些权力就意味着把持了在这一场域中利害攸关的专门利润(specific profit)的得益权——的分配结构中实际的和潜在的处境(situs),以及它们与其他位置之间的客观关系(支配关系、屈从关系、结构上的对应关系,等等)[3]134。布迪厄把场域看作一个网络(network)或一个构型(configuration),用场域来观照某种文化现象就能使行动者的位置得到客观的界定,不同行动者所处位置关系也能得到清晰的呈现。

布迪厄在场域描述中提出了资本概念并对资本进行分类:资本表现为三种基本的类型,这就是经济资本、文化资本和社会资本。文化资本还可叫作信息资本(informational capital),它本身存在三种形式:身体化的、客观化的和制度化的。社会资本,则是指某个个人或是群体,凭借拥有一个比较稳定又在一定程度上制度化的相互交往、彼此熟识的关系网,从而积累起来的资源总和,不管这种资源是实际存在的还是虚有其表的[3]162。有什么样的资本就有什么样的行动,就有可能占据相应的位置,资本使行动者与位置的互动关系得到生动的表达。

布迪厄在资本概念基础上又提出了惯习概念,惯习,就是知觉、评价和行动的分类图式构成的系统,它具有一定的稳定性,又可以置换,它来自于社会制度,又寄居在身体之中(或者说生物性的个体里)[3]171。从定义中可以看出,惯习形成了对传统主客观二元对立的超越,它使行为与结构走向一种新的链接。惯习是一套持续的、可转换的性情倾向系统,具有持续性和可转换性,同时也具有历史性和生成性。

场域的价值在于把貌似芜杂的文化体放置在特定构型中,运用资本和惯习概念来呈现位置及行动者的性情倾向,最终得出行动者的行动是什么和为什么的判断,三者内在地形成场域理论的分析框架。为此,我们运用场域分析框架把石门坎体育文化放置其中,通过梳理其基本构型、资本类型和惯习特征等,为发现这一文化现象背后的根本动因提供理据。

二、石门坎苗族三阶段体育文化描述

我们把石门坎体育文化的阶段特征描述作为对其整体面相呈现的手段,把体育文化与历史发展统整起来,为此,把石门坎体育文化的发展分为历史记忆、复兴尝试和现实实现三个阶段。

(一)历史记忆:“耍山梁子”上的游戏

威宁为古苗獠之地,位于黔省西鄙,跨南岭,左右乌江、盘江两大径流导源于此,万山重叠,山高气寒,火耕水耨,一贫壤也[4]3。在威宁县城西北约170公里处,有一个叫“卯岭南”(苗语)的地方,它处在乌蒙大山深处,这里山高壑险,浓雾不散,跋涉艰难,据此,它还有着“凉山”“屙屎不生蛆的地方”“云的那一边”“未知的中国”等称呼,这充分彰显着它地处偏远、气候恶劣的自然属性。要去“卯岭南”只有一条路可以走,先从云南昭通去70公里以外的威宁县中水镇,中水镇是进入“卯岭南”的门户,二者相距40公里,这110公里的行走难度绝不是数字可以体现的,可以称其为路,也可以不称其为路,所谓路只是环绕在群山之间的一条灰白色印痕,即使到21世纪通了微型面包车,也需要7个小时以上的时间。威宁古县志上记载:冈阜盘旋,山崖险扼,羊肠小路,十倍蜀道[4]5。县志生动地描述了乌蒙山层层隔绝的地理形态和跋涉艰难的生存条件。

在乌蒙群山之中,“卯岭南”只是一片相对开阔的地方,它的东面横卧着野鹰梁子,北面坐落着陡峭的猴子岩,西面耸立着3000米的薄刀岭,南面是一道东西走向深不可测的石门坎沟,“卯岭南”就处在这个封闭的“四边形”之中,这个“四边形”算起来总共也不过4平方公里大小,但它却统辖周边142 平方公里的广阔区域。进入的路原名叫“狮子洞”,只能先爬上由乱石形成的细线般的坡道,再由坡道顶端的洞口进入,酷似《桃花源记》中陶潜笔下桃花源的入口,因此,封闭是其地形的最准确概括。从“卯岭南”往东,翻过野鹰梁子的北口,在崎岖危险、荆棘密布的天然小道行走约2公里的路程,有一座酷似圆柱体的山体耸立着,其顶端被自然之刀横向削平,形成一个椭圆形且相对平整的横截面,酷似乐器小钹,东西长约200米,南北长约100米,地表长着一层茸茸的青草,青草低矮整齐,没有一根杂草抬头,不得不让人赞叹大自然的鬼斧神工。“椭圆形小钹”整体上由四周向中心倾斜,倾斜的坡度不大,底部稀松地长满了不知名的低矮杂树,这就是被“卯岭南”人称为花场的耍山梁子。耍山梁子四周虽有些山峦,但相对较矮,在重峦叠嶂的乌蒙山中,呈现出一种难得的空旷。由于海拔的原因,云雾不时从脚下飘过,耍山梁子酷似一个空中舞台——空旷、缥缈而洁净。

古历每年5月5日,“卯岭南”142 平方公里区域里的1.6万口“大花苗”(苗族的分支之一)从四面八方来到耍山梁子,他们身上的“花衣服”十分醒目,衣服以白底为主,男装酷似古代将士的战袍,肩上披有肩甲,胸前挂有胸甲,女式比较艳丽、柔和,花边圆领的上衣,下边是白底并绘有图案的百褶裙,舞动起来楚楚动人[5]45。大花苗聚集后,一些男性拿着叫“芦笙”的乐器,芦笙是苗族最早的乐器,葫芦笙亦瓠笙……列管六,明清以后都记作芦笙了[6]294。芦笙曲调也是苗族最早的音乐之一,它的声音低沉哀怨、曲折悠扬。特定时辰一到,耍山梁子上芦笙骤然响起,穿着盛装(苗族人叫花衣服)的男子吹奏着芦笙,他们的队形时而纵横交错,时而前后变换,在此起彼伏的节奏中,个体的夸张与群体的整齐完美融合,他们以大号笙为轴心,其余以此靠右排列,由最小的一支开头领奏,然后全部齐奏。芦笙乐曲逐步点燃了人群的热情,庞大的人群开始舞动起来,男人们围绕着大芦笙旋转起舞,姑娘们则排列环绕于芦笙队外,踏着芦笙的拍节而舞,热烈而有序。宏大有序的舞蹈之后,一坛坛烧酒被抬上来,人们拿着牛角互相挑逗着痛饮起来,酒的烈性助推了人们的狂热,耍山梁子顿时变成了粗犷、狂躁、无序的狂欢场。在酒精刺激下,一些男女开始有了不洁净的行为,直至烂醉如泥、不省人事地沉睡过去,此时的耍山梁子又归于死一般的寂静。

耍山梁子上神秘粗犷的狂欢游戏却没有一个他族观众,成为延续千年的“独角戏”。

(二)复兴尝试:运动场上的运动会

1888年,基督教新教循道公会的英国传教士塞缪尔·柏格理(Samuel Pollard)来到云南昭通,虽然他意志坚定、充满智慧、待人友善,但在昭通近20年的时间里也只有几个阿婆信仰了基督教,绝望之际,山里四个苗族汉子的到来为他迎来了转机。然而,四个苗族汉子的第一个要求竟然是读书,传教士们从来没有遇到这样的情形。他们好奇地记述了当时的情形:

他们对于柏格理的第一项要求,是请他教他们读书。它似乎一直为这些人头脑中的一个明确想法[7]527。

处于绝望之中的柏格理绝不可能放弃一丝一毫的机会,他善意地接待了四个苗族汉子,当时他也只能为苗族汉子提供开水之类的东西,这微薄的善意却引起了令人难以置信的巨大轰动。他们把柏格理的耶稣理解为“爱稣”,把“爱稣”的到来称为“蚩尤佬”又活了,他们因此争相传颂并成群到来。这微不足道的关心所引起的巨大震动是传教士们没有想到的,这足以说明关心对他们来说有多稀少,绝望已成了这一民族的特性,苗族对待压迫的唯一武器是麻木、忍受和逃跑[8]139。

苗族的贫穷、道路的艰难、学习的热情和土司的恐慌等因素促使柏格理决定到山里传教办学,面对苗族人读书的诉求柏格理只能顺势而为。在石门坎办学过程中,他发现失去文化几个世纪的苗族人学习起来十分困难,苗族没有文化已有4000余年,读汉语书比什么都困难,要有铜铸的身体,铁铸的肺,橡木脑袋,苍鹰的眼,要有圣徒的心灵,天使的记忆,麦修拉的长寿[9]19。这种困难带来的是自我怀疑甚至可能招致学习热情的消退,如何增强苗族人学习的信心成为首要问题。人类学上说:人生游戏[10]352。游戏是人的本质,因此,游戏是一种令人愉快的、自我奖赏的活动[10]351。同时,它也是跨国界、跨民族的共通性文化活动。西方发达的现代体育、柏格理个人的体育天赋、石门坎苗族的现实阈限等因素,促使柏格理自然而然地找到了突破阈限的切入点——体育,他以现代的视野完成了由石门坎游戏到体育的改造,这种改造不是强硬的阻断而是灵活的置换。

“耍山梁子”变成了运动场,由沉醉的花山节“花场”变成了振奋的端午节运动会。端午节运动会属于苗族社会公共场域的运动会,是具有全员性质的综合性运动会,从其项目设置上可见一斑。

石门坎运动会共设置四类项目:一是由传教士带来的西方现代田径、球类等体育项目,如足球、排球、单双杠、短跑、铅球、铁饼等。二是石门坎传统游戏项目,如爬山、拔河、赛马、斗牛、独轮车赛、蛙跳赛等。三是生活习俗项目,如穿裙、割亮篙、绩麻、穿针等。四是学习识字项目[5]94。从项目设置上看,石门坎体育呈现出本土与外来的统整性,尤其是把识字设置为运动会项目十分特殊,也十分罕见。

端午节运动会开展得也十分热烈。亲历者(张国辉)的描述:

学生方队中男生一身黑色(黑衣、黑裤、黑帽)的学生服,女生穿着苗族传统的花色盛装,男女生分列站定,显得既华丽又威风凛凛。锣鼓声、铜号声一响,他们喊着响亮的口号,迈着整齐的步伐,变换着各式队列,令群众耳目一新,他们从来没有见过这样的东西。

一头黄建牛获得了斗牛的第一名,获胜者和牛都披挂着大红花绕场一周,观众热烈地鼓掌,获胜者十分的骄傲和自豪,仿佛获得了世界冠军一样。

运动会的重头戏是足球,大家都很喜欢足球,开展得也最普遍,水平也很高。最后的决赛是在光华小学与大关小学之间进行,光华小学获得了最后的胜利,奖励也很特殊,拿红旗绕场一周。大关小学输了还不服气,把红旗抢走了,我们也不跟他计较,反正大家高兴就行了。

石门坎光华小学修建了具有现代性质的运动设施——大球场和游泳池,其性质属于学校教育的一部分。

游泳池是用青石砌成的两个相连的、东西走向的池子,女池在上,男池在下。女池长5.7米,宽8.3米,深1.12米;男池长10.9米,宽8.3米,深1.41米。现在它外面的墙体虽已倒掉,但这足以显示它是一个室内游泳池。

大球场是一个东西走向、腰子形状的场地,东西长度约97米,两端都是悬崖已经没法再延伸了。两端的宽度分别为19米和15.6米,中间的宽度约为20米,它的北边是一个斜坡,南边是深不见底的石门坎沟。从数字信息上看,它与西方标准的足球场比起来是一个极不规则的大球场。

这两个修建于19世纪末的体育场所,以1904年中国施行现代教育的时间节点来判断,应该是最早的足球场和游泳池了。足球运动的开展更令人惊讶。亲历者(杨明光)的声音:

苗族人精神萎靡不振是一个大问题,足球可以提振精神。大家都爱踢足球,20世纪30年代,贵州省主席杨森带队伍路过石门坎,他也喜欢足球,军队足球队和石门坎光华学校队踢了一场球赛,结果输了,还把我们的队员带走了几个呢!

农民也打足球,小孩在地里踢,没有真正的足球,他们就用草或线绕成“草球”。

苗族人在体育上的突出表现,使他们确信了自我,有了自信,并把体育上的胜利和自信迁移到劳动和学习上,充分表达着无所不能的自我。

建校盛况:

苗家的男女老少不分昼夜地往返于石门坎和冷杉林之间,人们与时间赛跑,一天往返路程最多的居然达一百六七十公里,我们总说自己很忙但不累。人们在劳动中拼耐力、拼力量、拼贡献,比谁流的汗水多、砍的树多、拉的物多、往返的次数多![王文宪口述]

读书盛况:

远近的苗民都各自背自己的包谷——食粮,及行李,来参加一年一次的神圣的读书会,读书的人数不一,有的头痛齿落,有的龙钟潦倒,有的血气方刚,这期间有多少是父子共读,但集合在一块儿读书绝没有父子老少之分[2]253。

以上资料表明,石门坎上形成一种难得一见的奇观,这种以读书为诉求的狂欢游戏在体育史上十分罕见。狂欢形成了两个令苗族人自豪的结果:一是石门坎由沉醉千年的蛮荒之地一举成为“西南苗族最高文化区”。二是苗族人的活动不再是“独角戏”,而是引起了族群外他者的强烈关注。一位富裕的土司已经把儿子送到石门坎,于是就发生了一位年轻土目与一个苗族孩子坐在同一条长板凳上的事。在几年之前,此类事情是不敢想象的[7]161。

(三)现实实现:现代规范的体育课程

新中国成立后,石门坎场域得以被重塑。在共产党领导下,石门坎成为威宁彝族、回族、苗族自治县的一个乡镇,代表旧有政治力量的土司、传教士、国民政府已不复存在,石门坎苗族成为各民族中平等的一员,他们第一次拥有了自己的土地、房屋、牲畜等。在此背景下,石门坎体育文化又一次发生转变,即由基督救赎为特征的体育活动变成了社会主义体育课程。但由于受地理条件、经济水平和发展观念的影响,学校的体育课程仍然在传统游戏场所和传教士遗留的旧址上开展。

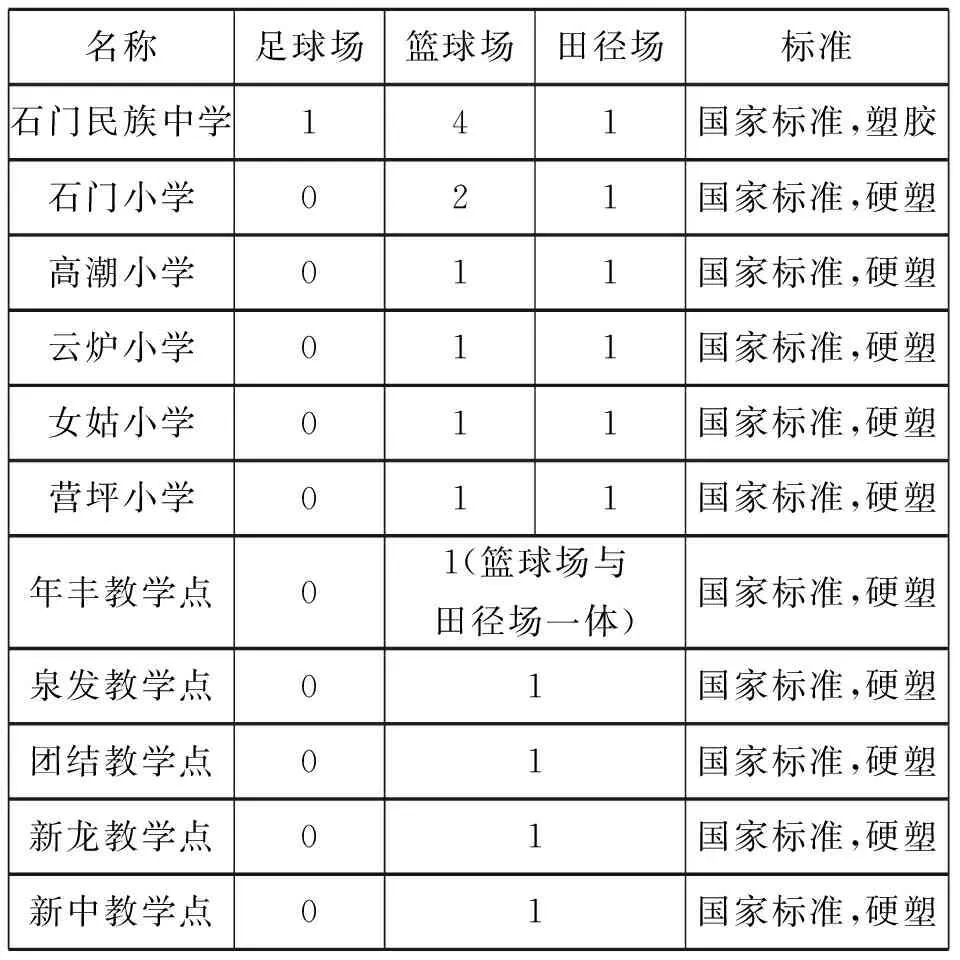

习近平说,新中国成立后一些“一步跨千年”进入社会主义的“直过民族”,又实现了从贫穷落后到全面小康的第二次历史性跨越。所有深度贫困地区的最后堡垒被全部攻克。脱贫地区处处呈现山乡巨变[11]129。习近平的话准确概括了少数民族在新中国成立后的两次跨越,石门坎苗族就是典型的“直过民族”,新中国成立意味着他们从奴隶社会直接进入社会主义社会;新时代到来,石门坎苗族又实现了整体脱贫的第二次历史性跨越。石门坎的教育、医疗、通讯、交通、村寨、环境等设施发生了翻天覆地的变化。石门坎教育也真正进入了新时代,全乡共有1所初级中学和10所小学(5个完全小学,5个教学点),这11所基础教育学校在“山乡巨变”背景下也发生了根本性变化,石门坎民族中学从传教士办学旧址上进行了整体性搬迁,10所小学也都进行了现代化改造,体育设施按照国家标准进行了改造,彻底告别了随机、零星、不规范的原始状态。见表1:

表1 石门坎体育场地信息

新时代石门坎体育文化呈现出两个特征:一是学校的体育课程完全按照国家课程标准来开设;二是石门坎区域内各民族(苗族、彝族、回族)传统体育项目都平等地作为地方(或校本)课程来开展。这两个特征一方面充分保障了少数民族的民族特色,另一方面苗族的民族平等从制度上得到的保障。石门坎体育按照国家课程标准有计划地实施,其面相少了神秘、狂欢的性质,形成了规范有序的常态课程。

三、石门坎体育文化内涵阐释

石门坎三个阶段的体育呈现出不同的文化面相,形成特定的发展轨迹,具体如下:

神秘游戏→读书狂欢→常态课程

石门坎体育在不同阶段为什么会呈现出不同的面相,促使其面相变换的不变因素才是石门坎体育文化的本质内涵,布迪厄的场域理论为我们提供了很好的分析框架。

行动者的行动是由其拥有的资本决定的,传说中的涿鹿大战决定了古老苗族悲惨的迁徙历史,被称为蚩尤御林军的石门坎花苗,屡战屡败,从黄河边一路南逃,在这一过程中,他们失去了政治、经济和文化资本,最后集体沦为土司的奴隶,从此失去了做人的资格。

唯一残存的资本可能是自己作为古老民族的历史记忆,石门坎溯源碑信息:我们好像未开化的人一样……别人看不起,尽笑话我们……我们确是北方古老的民族啊……[2]16

如果我们把古老民族的存在作为资本,那他们的这种资本业已现实性的失去,但他们仍把古老民族存在的历史记忆当作资本。特殊的资本必然促使行动者采取特殊的行动方式,烂饮、放纵、狂欢成为行动者行动的主要特征,这种极端表现被他者视为动物性存在并远离他们,耍山梁子上的狂欢游戏逐步沦落为没有他族观众的“独角戏”。石门坎土司拥有全部资本,苗族拥有零资本,资本拥有上的绝对化形成了超稳定的二元政治结构,超稳定的二元政治结构又决定着超稳定的社会位置关系,超稳定的位置关系决定着无人关注的“独角戏”延续千年而不变。苗族就靠着这种以沉醉为特征并被人歧视的游戏顽强地保持着自我的存在,仪式并不只是一套认知性分类体系。它们同样也是一套唤起性的工具体[12]41。千年重复形成惯习,反过来惯习又无形地推动着游戏的延续,只要二者之间的资本变量没有出现,耍山梁子上游戏的面相就不会改变。

资本性质和数量的改变必然引起游戏者游戏方式的改变,20世纪初传教士的到来使资本的比例发生了改变。千年以来,由于历史和地理的原因,石门坎政治上施行的是土司制度,中央政府只拥有名义上的主权,土司则是石门坎苗族的真正统治者。传教士是一个特殊的符号,它是一种外来的政治力量,这种政治力量是因受清政府的保护而形成的,此时的石门坎形成了一种特殊的政治生态,即苗族怕土司,土司怕政府,政府怕洋人,洋人传教的对象是石门坎苗族。洋人为了在石门坎传教办学需要与土司打交道,石门坎花苗成为土司和传教士之间的连接点,传教士是帝国主义政府与清政府条约下的产物,它不是权利的直接拥有者,而是权利的间接拥有者,土司不怕传教士,但也碍于政府的保护而有所忌惮,这样传教士为苗族争取一些权利成为可能,石门坎资本形态开始出现变化。

资本拥有上的任何变化必然引起行动者用与资本相匹配的行动展开对社会位置关系的争夺。石门坎苗族正是抓住这微弱的资本变化迅速地行动起来,形成以读书为内涵的体育活动,他们想用读书来证明自己历史记忆中的位置并回到那里去,历史背景动因和资本变化诱因双双决定了石门坎第二阶段以读书狂欢为特征的体育文化面相。

中国在以上两个阶段发生了由封建王朝到资本主义社会的制度转变,然而,这种转变对于石门坎苗族来说并没有实质性改变,无论是土司还是民国政府所塑造的社会构型都是为少数统治阶级利益服务的。石门坎苗族依然是被压榨剥削的对象,即使是苗族人做出了狂欢式的努力,也无法改变苗族资本占有和社会位置上的绝对劣势,那他们作为中国古老民族的历史记忆就无法实现。

新中国成立后,各民族拥有平等权利,全体人民成为国家的主人,这意味着各民族拥有的资本无论是性质还是数量上都是相同的,在相同资本拥有下,场域中行动者的行动在性质上应该是无差别的。因此,石门坎第三阶段的体育活动变成了现代规范的国家课程,与前两个阶段相比,少了狂欢神秘的性质,呈现出平等规范的特点。需要特别指出的是,石门坎苗族回归到中华民族大家庭之后,体育设施发生了根本性变化,前面石门坎体育设施的统计信息充分说明了这一点。体育设施也只是石门坎社会巨大变化的一个组成部分,这种变化的力度和广度是传教士们所不可比拟的,国家是推动石门坎苗族实现历史巨变的决定因素。

四、结论

通过石门坎三个阶段体育文化的描述和分析可知,石门坎体育的面相是不断变化的,体育价值也是包括习俗、进取、团结、振奋、奖赏等在内的多维存在。那么,看似复杂的石门坎体育文化背后不变的决定性力量是什么呢?这种决定性力量才是石门坎体育文化本质性内涵。第一阶段狂欢游戏的决定性力量来自于石门坎苗族的历史记忆,第二阶段读书狂欢的决定性力量来自于对历史记忆的复兴尝试,第三阶段国家课程的决定性力量来自于民族平等的国家确认。历史记忆、复兴尝试和国家确认都指向一个东西——中华民族认同。

“中华民族”是近代出现的一个新词,20世纪初随着民族国家意识在中国的传播,中华民族逐渐成为一种政治文化符号下的民族观念,费孝通对此作出明确界定:中华民族这个词用来指现在中国疆域里具有民族认同的全体人民。它所包括的五十多个民族单元是多元,中华民族是一体[13]。中华民族认同就是对中华民族多元一体格局的承认、认可与归属。中华民族身份的确认始终是西南少数民族文化的核心,石门坎苗族体育文化很好地诠释了这一点。

这就回答了为什么会有延续千年的神秘游戏、找传教士要求的不是信教而是读书、为什么新时代会发生根本性巨变等让人费解的问题,由此可以得出:中华民族认同是石门坎体育文化的根本内涵。从三个阶段体育文化面相的考察可知,一个族群失去了中华民族认同就有失去族群身份的危险,对中华民族的坚韧融入是获得解放的根本性要素。国家政治制度保障是少数民族能否融入中华民族大家庭的决定性因素。同时,中华民族认同是一种无形的文化观念,需要通过具体的载体去表现它,从人的本质、个体喜爱、习俗传统来看,体育游戏都是一个最具匹配度的赋形载体。

一言以蔽之,中华民族认同是石门坎苗族体育文化的根本内涵,它清晰地表明中华民族认同决定着民族的生死兴衰,是民族发展振兴的根本动因和文化保障。同时,石门坎苗族的中华民族认同意识是通过体育游戏表现出来的,这提示我们——对体育游戏的理解不能仅仅停留在一般性的体育活动上,而应从更丰富的文化层面上去体认它。