张伯驹书信研究

2023-02-03曹秀玉

曹秀玉

(北京城市学院 研究生部,北京 100083)

张伯驹出身名门,是著名的鉴藏家、词人、书画家、京剧艺术研究家,且在以上领域均达到了很深的造诣。目前,学术界对张伯驹的鉴藏、诗词、戏曲、书画等方面进行了全面、深入的研究,也取得了丰硕的成果。而书信尚未有系统的整理与研究,书信是向目标对象传递特定信息,用以交往、传达情感、交流思想等。书信是极具史料价值的第一手研究资料,具有真实性、私密性、生动性,通过信件可以感受书写者的真实情感、思想人格,也可以从书写者的角度观察世界、思考问题,有一种见字如晤面的亲切感,可以多角度、立体、饱满、生动地再现书写者的真实形象。

一、张伯驹书信存世概况

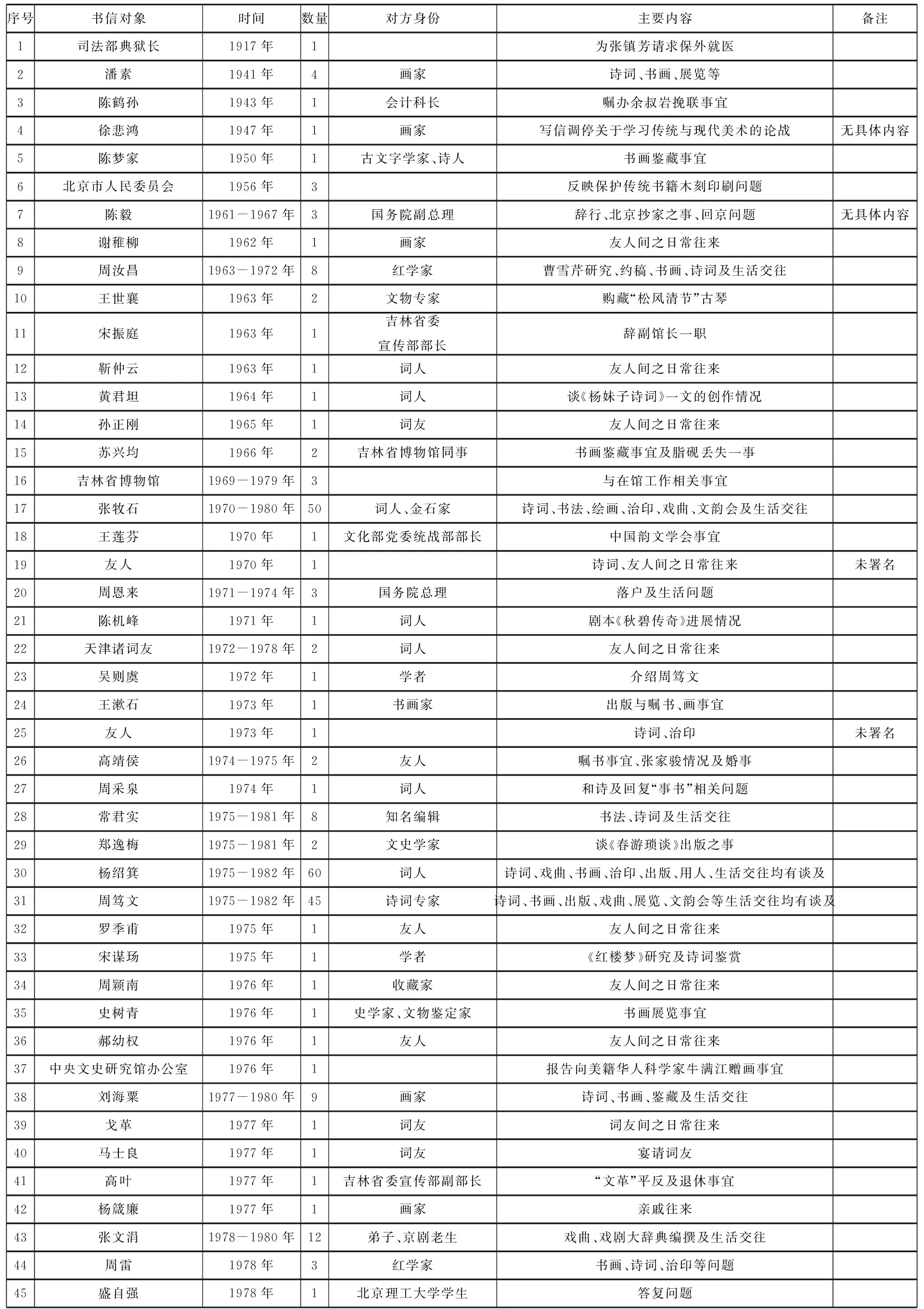

本文所引书信根据荣宏君撰《张伯驹年谱长编》[1]一书整理,记录了张伯驹与60多位友人、机构的书信往来,时间跨度从1917年至1982年,前后长达65年之久,共计265封。

就目前整理的信函,大多集中在1970年之后,之前的仅有17封,占总信的6.4%。据表1统计,与友人、学生的往来信函238封,占总信的89.8%;与家人的往来信函6封,占总信的2.3%;与政府机构及领导人往来信函21封,占总信的7.9%。信函内容多集中在诗词、戏曲、书画、鉴藏等方面。相信随着同仁的努力,日后会有更多具有研究价值的书信面世。

本文所引用书信均出自荣宏君撰《张伯驹年谱长编》,下面不再一一标注。

二、张伯驹书信研究

(一)治学严谨、举贤荐能

张伯驹深谙诸艺,心存宏志,一直笔耕不辍,精进不懈,建树多多,尤其是词作方面,著有《丛碧词》《春游词》《秦游词》《雾中词》等。他对词作要求甚高,需用字准确、言之有物、情景交融、词境幽远。在信函中也有体现,1976年3月13日,在去函杨绍箕修改其词作时,张伯驹首先对杨绍箕词作给予肯定,他说:“海棠诗收到,在津牧石家曾仔细看你之诗词,确甚有进境。”接着又谈及如何进一步提高词作:“因其有作家意,但字句间仍须多看唐诗,再进一步。”为何要多看唐诗?

唐诗不求好而自好,宋词则求好而好。清人学宋诗者,今人学清人,学宋诗者更下一层楼矣!唐人用字用句与宋人绝不同。

这些真知灼见,对于读信的我们也大有裨益。他在修改字句上更是斟字酌句、精益求精:

来诗第二首“花花”二字不妥,“愧”字不妥,应改为“也惜花枝也惜人”。和诗第二首“敛香尘”意甚佳,惟“好无巴鼻”四字生硬。“不趁”应改为“零落”,“尚称倾国恨避人,且自敛香尘”意为如此。“零落身世人尚讥,为能倾国”不如“避人敛香”也。第三首“往返”二字不好,或用“瞥眼”二字。第四首“吹到倾城句已残”可易“吟到东风梦已残”,或“事已残”,“漫思”易“莫教”亦可,“春归后”或易“春归花”。

表 1 《张伯驹年谱长编》所载张伯驹书信

续表 1 《张伯驹年谱长编》所载张伯驹书信

这些详细的修改、订正,足以看出张伯驹严谨的治学态度,此类信函不胜枚举。这种通过书信与学生、词友们互通作品,交流分享的形式,不仅提升了彼此的鉴赏力,也有利于诗词的传播与发展。

张伯驹不但精于诗词,对京剧理论研究也做出了重要贡献。他师从京剧老生泰斗余叔岩,在其著作《红毹纪梦诗注》中说:

余三十一岁从余叔岩学戏,每日晚饭后去其家。叔岩饭后吸烟过瘾,宾客满座,十二时后始说戏,常至深夜三时始归家。次晨九时,钱宝森来打把子。如此者十年,叔岩戏文武昆乱传余者独多[2]。

经过多年的勤苦研习,张伯驹也是硕果累累,在《戏剧丛刊》上发表的《佛学与戏剧》和《宋词韵与京剧韵》,透彻地阐明了他对戏剧本质、戏剧作用的认知,还把他擅长的宋词与戏剧相融合。张伯驹与余叔岩合写的《乱弹音韵》,可以说是中国第一部关于京剧音韵的论著,因此,二人被尊为京剧音韵理论的首创者和奠基人。在以前的梨园圈有句话叫:“教会徒弟,饿死师父。”但张伯驹对培养京剧新人是毫无保留,尤其当他看了青年演员张文涓的演出后,大为赞赏,且主动去函张文涓,表示愿将所学传授于她。张文涓拜师后虚心学戏,张伯驹也逐字逐音地指导。1979年6月12日,张伯驹在给张文涓的信中交待:

《龙虎斗》“龙”字念中阳平,《卧龙岗》“龙”字念高阳平,因“卧”字是去声,音高,所以将龙字带高。“辅”字是上声,念法先高后底,归滑音。

同年,7月3日的信中强调:

叔岩词是“退后”项上吃一刀,不是“违令”。《战太平》“我主爷洪福齐天降”是对的,“遗将不思量”不对。“我就该差能将前去提防”,“派能将暗地提防”不对。《搜孤》“奸贼中了我巧计”是对的,“巧计生”不对。

细读信中内容,不但看出他对学生悉心指导,也看到了他对学生的严格要求,有错必纠,同时也反映了他对京剧文化的传承不容丝毫有误,这也正是他对传统戏曲的尊重与尽心守护。

张伯驹平易近人,乐意提携后辈,对于每一封来信都用心对待。当时,盛自强是来自北京理工大学三年级的学生,他身为一名理科生却热爱书画创作,并在理工大学创办了“京工书画社”,任社长。1978年,盛自强就曾来信向张伯驹求教三个关于书法方面的问题,张伯驹就这三个问题一一作答。

第一个问题,关于明清书法台阁体。张伯驹首先详述台阁体的渊源及发展,最后批判性地做出结论:“故其书法非从思想、感情、意境出发,只是照格式写工整而已。故讥之者谓之奴书。”一般来讲学术界对台阁体的批判,多是从笔法、章法、墨色出发,缺乏书法家的个性与风格,但张伯驹越过形式直击本源,从情感、思想、意境的层面来思考问题,可见张伯驹对书法有很深的理解。

第二个问题,关于书法的继承与创新。张伯驹首先强调了继承的重要性:“有继承就有创作,能继承就能创作。”其次关于创作他发表了自己的见地:“创作由于环境之变化,而产生思想感情之变化,文体亦随之发生急剧之变化。”同时,他还强调继承的不仅是技法、法度,也要继承气韵及内涵精神,还要加入自己的思想感情及精神面貌,这就形成了“创作”:

例如唐褚遂良、欧阳询、冯承素都是临摹兰亭、继承王右军书法,经过长久时间功夫融合了右军之气韵、法度而成其自己面貌,这就是创作。

可以看出他特别强调精神境界对书法的影响,他还举例赵孟頫:

赵子昂则已开元代之书法,而非宋代之书法。其书圆润秀妩,肉多骨少,在其人品降元后无故国之念,故其书亦无坚劲挺拔之势,何可能过右军!

第三个问题,关于书法艺术与群众基础问题。张伯驹在信中说道:“我的意见书法家应走在群众之先,来提高群众欣赏书法艺术的文化水平,不可迎合文化水平不高的群众。”这是对传统文化高度的坚守,是提升群众欣赏水平的基石,也给后辈书法创作指明了方向。

张伯驹的回信洋洋洒洒近千言,可见他对上进好学的后辈竭尽所能,倾心灌溉。

同样,张伯驹也爱贤好士,遇到可用之才,绝不忍擦肩而过。1979年,当得知京剧演员张永禄有意离开北京艺校,愿回天津戏校教书时,他曾4次去函杨绍箕,极力举荐。一是从师资稀缺的角度,张伯驹在信中一再强调:“现师资不容易找;有用的人应当抓紧用。”二是为抢救戏剧传统文化,他再三提及:“对戏剧传统艺术应当抢救;从抢救京剧出发,是以多事。”三是他关心后辈的成长,希望后辈有良好的师资环境,“我看到天津戏剧后辈学习情绪很好,所以我很关心,我因津曹、苏、安诸子皆好学,所以关心”。满纸皆是求贤若渴的紧迫和对可用之才的珍惜,更有对培养后辈的关心备至,也是为抢救传统戏曲艺术做不遗余力的努力。

(二)待父至孝、待友至诚

张氏家族是项城望门大族,按照族规,张伯驹7岁便过继给膝下无子的伯父,离开老家,到天津张镇芳府上,从此与伯父朝夕相处,情同父子。1917年7月9日,张勋复辟失败,张镇芳被段芝贵逮捕,又曾因张镇芳帮张作霖打压过段芝贵,所以段记恨在心,执意要判张镇芳死刑。9月,时逢京畿发生特大水灾,《明志阁遗著》记载:

查本年京畿被水之广小民受困之深,为近数十年所未有,京兆所属重者七县,轻者十一县,无灾者不过二县。直隶所属重者三十四县,轻者五十二县,无灾者不过二十一县。其有灾而可以不赈者十一县耳。统计应赈之民,约在四百三十四万二千户[3]。

可见,受灾面积之广,受灾民众之多,一时间可谓饿殍遍野。张伯驹悲天悯人筹集善款40万元,一来救助水深火热的灾民,二来希冀以此善举来免除张镇芳死刑。对于此事,1月2日的《益世报》有载:

张家骐复向办理赈务河工事宜熊督办处,递呈谓秉承父命,将全部家财捐充京畿一带水灾赈款,计捐现洋十万元,中、交两行钞票十万元,公债票二十万元,共计四十万元。呈中虽未附有为乃父要求缓刑之条件,然暗中实含有此项用意,不过托人间接表示而已[4]。

时年,张伯驹刚满20岁,家中遭此变故,他独当一面,为父奔走斡旋。张镇芳在狱中旧病加新疾,1月27日,张伯驹又以陆军混成模范团毕业学生的名义给司法部典狱长写信,为父请求保外就医。张镇芳的病情令人担心,信中也有描述:“惟家父旧病依然,近日又连次腹泻,将成烟漏症,极危险。”

曾经因张镇芳患病,张伯驹恳请送父入院治疗,但未被批准,这次“泣请”一词道出了他对父亲病情无尽担忧,“呈为家父病势垂危泣请送入医院事,窃家骐前因家父镇芳在狱患病,曾经呈恳大部送入医院调治,以防不测”。满纸言辞恳切,尤其是这句“家骐天性所关,恨不能以身代父”,其至孝之心溢于言表。

张伯驹为人真诚,待人赤诚,无半点虚伪做作。1965年12月1日去函孙正刚,论和《人间痴梦》词时,他直截了当指出问题所在:“一三阕甚佳,中阕则不能。要以戏比之,吾弟本为唱正工老生或正工小生者,何必自侧于杂丑之列。”紧接着又写道:“必须说良心话,望一考虑之。”可见他与友人相处,直吐胸怀,毫无掩饰。

张伯驹与张牧石情谊深厚,是相差30岁的忘年之交,每每来津总是下榻张牧石家中,他们是志趣相投的词友,也似情同父子的亲人。1978年,张伯驹去函杨绍箕时提及张牧石:“寄来《红毹纪梦》本,在牧石处将二年,但错字一字未改,可见其懒。”张伯驹直言不讳,话语间流露出对张牧石的关爱与批评。信中还说:“牧石五十余岁,未著一本书,可谓虚度半生。”此句含有怒其不争的惋惜,这恰恰也说明,一个81岁老人勤勉一生,仍有老骥伏枥的治学志向。

张伯驹生活中也有和蔼可亲、设身处地为他人着想的一面。杨绍箕也是张伯驹的门生,1981年3月3日,张伯驹去函杨绍箕:“你去港来京事,我已告朋竹,但你来京前二日先给她来一信,因为她上班上学,家中无人,她好于你来日把钥匙交于隔壁邻居,你们进屋休息。”可见他对学生的关怀是无微不至。

张伯驹诚笃厚德,待人至真、至诚,不管是家人、友人还是学生都真心相付。

(三)情趣至雅、天性至纯

张伯驹一生钟爱花木,府邸名为“丛碧山房”[5],自号“春游主人”,晚年居住的后海小院虽然面积不大,也满是花草。他把对花木的喜爱也体现在书画、诗词中,他善画梅、兰、竹、菊,诗词中吟诵花草的作品不计其数。每逢花期更是赶赴一观,就连眼疾期间也不曾中断:

比年,余患目疾,而值春秋佳日仍作看花游山。遥岑远水,迷离略辨其色光,花则暗闻其香,必攀枝近目始见其瓣。情来兴致,更复为词,癸丑一年得百余阙。余已在雾中,而如不知在雾中;即在雾中,而又如知不在雾中[6]。

可见在张伯驹眼中,花不仅仅是花,更多的是内心的需求和精神上的共鸣,是一种情致,一种心境。

张伯驹在《八仙庵、大觉寺玉兰》中写道:

余每岁清明必来寺宿此院,午去管家岭大工村看杏花。晨晚赏玉兰,有时夜间坐花下,暗闻清香,如入禅定,唯寒冷不能久坐[7]。

文中的寺院是指北京西山的一座清幽古刹大觉寺,“此院”是指寺中四宜堂,院内的古玉兰已有300余年,诸多文人雅士都曾驻足观赏,朱自清、季羡林等还曾为这株玉兰作词赞颂,四宜堂侧殿墙壁上至今还留有溥心畬的题壁诗词。“午去管家岭大工看杏花”是指大觉寺外的管家岭杏林,张伯驹、傅增湘还曾在杏林的一南一北分别建造了两座亭子,“北梅亭”和“倚云亭”。张伯驹建造的亭子取名“北梅亭”,因为历史上梅花只能生长在长江流域,更有“梅花不过江”之说,北方的文人雅士便把杏花当作梅花来欣赏,故称其为“北梅”。傅增湘则从唐诗“天上碧桃和露种,日边红杏倚云栽”中选取“依云”两个字来给亭子命名。

1976年清明节,张伯驹去函周笃文询问:“大觉寺春游是否还去?或借不到车,我九日去天津。如不去即不俟矣!”透过文字我们仿佛看到等待了一年之久要与“故友”在大觉寺相见,却因无车前往而急不可耐,而且九日还有一个天津的“老友”海棠花也要会面。此时,怕错过约期而焦急万分。

1980年1月13日,还是冬日,张伯驹就早早地去函张牧石、杨绍箕相约来年4月去津赏海棠:“四月初回,必到津看海棠,来日非多,人与花自当多见为宜!”时年,张伯驹已经是83岁高龄,也要到天津与海棠“故友”相见,一句来日非多当多见,流露出不日将与老友离别的辛酸、无奈与伤感,以及对花沁入骨髓的挚爱与不舍。

张伯驹对花期一清二楚,每逢花朝,行程安排满满,全为一年中的赏花盛宴。1980年4月7日,在去函周笃文时就有所体现:

今晨去颐和园看山桃、玉兰,初发花,预计星期三可初放,星期四可半开,星期五、星期六可全开,星期日去大觉寺,杏花、玉兰正盛。

赏花,于他人,是悦目,是怡情,但于张伯驹而言,则是与花共情,情意相通。

信息服务共享将加强认证认可国际交流与合作,在认证认可业务运营中迅速准确实现供需双方匹配和交易。“一带一路”认证认可信息服务共享具备开放性、扩展性以及适应性的特性,信息共享模式还有待更多研究者进行积极的探索,创新共享模式,持续保持数据的实时性和灵活性,对认证认可信息服务共享做更深入的研究,促进数据流动,使企业及时掌握资讯,带来更多新的认证认可业务,促进相关国家、社会和共享相关方利益的不断提升,推动我国与“一带一路”沿线国家认证认可互认,减少贸易壁垒,为沿线国家提供便利,促进贸易便利化。

信函中有太多对花草的炙恋,就不一一赘述。但足以说明,张伯驹心与自然相通,其心必定具有自然的纯真质朴;心与万物相连,其心必有万物归一的明洁淡然。

张伯驹性情至真,兴趣至雅,喜与友人雅集。有花作朋、诗词书画为伴、志同道合之友相陪,让其流连忘返。大觉寺圣洁清雅的玉兰、西山绵延数里的漫山杏林、天津恣意绽放的烂漫海棠、自家庭院的百年牡丹,都是与友人赏花雅集的好去处。当然,即便没有鲜花盛开,也要经常雅集,一起吟诗作赋、交流诗词。张伯驹和友人也热衷打诗钟,打诗钟是文人喜爱的一种文字游戏,在一定的时限内,韵律、用词、意境都有一定的要求,这不仅需要很高的文化素养也需要七步成诗的敏捷。张伯驹与友人的打诗钟是先各自完成作品,待到相聚时一起赏析。1976年2月13日,去函周笃文时就能看出:“此次诗钟欢迎夏老(词家夏承焘)同作。于1日内交卷,以便抄寄评选,于游大觉寺日同观,九题我已做完矣。”而且,大家相会时不仅仅是赏析还要评出等次。同年,3月1日,去函周笃文的信中就提到这点:“诗钟请即评取元、眼、花、胪、录、斗寄来,拟于本星期六或下星期四在家午餐同观。”

可见,这种形式的打诗钟能够积极推动创作,不少优秀的作品就出自诗钟雅集。打诗钟是一项积极、有益的传统文化艺术活动,值得学习、提倡。

(四)文化自信、薪火相传

张伯驹是一位文化奇人,刘海粟曾高度评价:

丛碧兄是当代文化高原上的一座峻峰。从他广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格。堪称京华老学士、艺苑真学人[8]。

同时,张伯驹也对传统文化的发展、传承、守护竭尽全力。

1947年1月初,北平艺专三位国画教授因对被指定授课范围和缩减授课时间等做法不满而罢教,当时官方倾向于徐悲鸿,张伯驹本可置身事外,但他毅然挺身而出,公开声明,支持三位教授的艺术立场,并出面写信徐悲鸿调停此事。1月16日,徐悲鸿在《新民报》访谈中拒绝调停:

全国美术会北平分会张伯驹曾来信给调停,我不接受,用不着调停。我走了多少地方,喜马拉雅山我住过半年,人物、翎毛、动物我都能画,花卉也有几手,山水要画也可以;自然他们认为是狗屁,但他们的我也看作狗屁。他们简直不堪一击,有了电灯何以偏要点起洋蜡,况且连洋蜡也赶不上,也谈创造新艺术才笑话呢[9]。

余亦曾与悲鸿发生论战,悲鸿谓:“京画家只能临摹,不能创作。又谓其美专学生犹胜王石谷。”余则谓:“临摹为创作之母,王石谷画多法度,仍可为后生借鉴。”[10]

张伯驹这种坚守传统国画艺术的精神,值得我们后辈学习。

张伯驹深入研究诗词曲赋,视弘传古典文学为己任,对中国韵文学会的成立,从筹备之初到他离世,多次去函周笃文,事无巨细,一再叮嘱,可谓苦心孤诣。

1977年9月24日,去函周笃文询问韵文学会推进状况:“施蛰存词刊迄未寄来,又韵文学会进行如何?”

1980年,去函周笃文商谈韵文学会成立的相关事宜,他首先征询周笃文意见,“是否即开成立会,还是先开筹委会”;其次在“先通知各发起人,或通知座谈会时通(知)发起人”的时间上有些拿不准;再次,“洽请”胡乔木当会长事的嘱托,说明他行事谨慎有度。“座谈会次序”“发言”“原稿”“座谈会地址”“草拟章程”“编制问题”等,信函涉及内容繁杂琐碎,但又井然有序,就连“刻图章”的事情也专门叮嘱,这都是他深思熟虑的结果。

是年,又去函周笃文谈及韵文学会成立签名事宜:“韵文学会签名请尽快,签后即送来。昨晤赵朴初,彼愿签名。还有下月初去美国者亦须先签,还有南京、沪、杭。”信中“请尽快”“即送来”“须先签”,尽显为完成签名事情的急迫,为韵文学会成立付出的满腔心血。

是年,再次去函周笃文商谈韵文学会启事问题:“韵文启事重写两张,一张寄杭州周采泉,一张寄上海《词学季刊》某同志,请其尽快签名寄来,不要有遗漏。”信中的“重写”是做事的精益求精,“尽快寄来”是做事的尽心催办,“不要遗漏”是做事的细心认真。

1981年3月3日,又去函周笃文:“韵文事须见面一谈,专此即颂。”专门写信“须见面一谈”,可见对韵文学会的重视程度。11月17日,再次去函周笃文商谈韵文学会成立事宜:“文化部通知,韵文学会须于本年十二月内成立,请与统一速即到我家面谈,持我信与文化部周部长接洽为要。”信中再次要求周笃文与冯统一速来家中面谈,韵文学会从1956年提出,到1981年屡遇波折,终要见到结果,“速即”“为要”二词既有经过漫长努力终要达成的内心喜悦,又有恨不能速速完成的急切心理。

通过这几封信函,张伯驹为韵文学会成立忙碌的身影跃然纸上,为文韵事业的传承发展可谓竭尽心力。同时,信函的字里行间也可以感受到张伯驹做事风驰电掣而又有条不紊的作风,也正如他自己所说:“我作风万事提前不推后。”

自1954年以来,因印制所作诗词,张伯驹发现传统工艺木刻印刷面临成为绝响的危险,他担心这一传统工艺将传承无人,于1956年9月5日,去函北京市人民委员会,反映这一问题,希望能够通过国家的力量,保护传统书籍木刻印刷工艺。他在信中说:“我的意见认为历史都有木刻书籍,不应当在社会主义时代这种工艺就断绝了。”“历史都有”“不应当断绝”,是他对传统木刻工艺的爱惜之情,以及对政府有关部门的殷切希望。

1963年,梅花大鼓艺人花莲宝委托张伯驹撰写大鼓词《曹雪芹》,他遂写信给红学家周汝昌,二人拟定大鼓词二十个回目,由两人分写。虽然信函因“文革”抄家已不知去向,但足见他对弘传曲艺也是力所能及、不遗余力。

张伯驹对传统戏曲艺术关心备至,在北京语言学院编辑戏曲电影艺术家辞典时,他发现了问题,也是及时指出。1980年2月15日,在去函杨绍箕时说道:“北京语言学院编辑戏曲电影艺术家辞典,我建议列入曲艺家。他们已同意。”对于后续的工作,更是劳心劳力去推进:“则刘宝全、金万昌(梅花大鼓)必应列入。何人能写其传,曲艺方面我知者少,未知还有何人我可介绍。”可见只要是“能写”,他便唯才是举,只为把事做好。

向来关心传统戏剧的张伯驹,当看到上海传统旧剧得到恢复时,倍感欣慰,在给文涓的信函中写道:“上海市文化局恢复整理传统旧剧,是一件很好的事,不惟保存民族艺术,而也向‘四人帮’作斗争。北京还未动,落在上海之后了。”显然,张伯驹不仅是对北京恢复传统旧剧充满希望,也对民族传统艺术的复苏充满信心。

张伯驹书法功力深厚,对《十七帖》《大观帖·太清楼帖》《自书诗帖》潜心学习,且深有研究,他既传习传统技法,又继往开来在传统中感悟创新,可谓师古不泥古,自创“鸟羽体”,飘逸秀美,又不失厚重。他对于全国书协的成立一直有所关注。1980年,去函张牧石:“全国书协将成立,候我签名,昨日我签名,签名者甚多,内有王震、谷牧副总理等。王震副总理还赠送全国书协《三希堂法帖》一套。”他同时对天津书会的发展很是关心,就连书会改名字这样的事情都一一叮嘱,他在信中说:“天津区书会应当改为天津市书会,以便与全协联系。”他还强调书法创作要基于深厚的基本功,一定要多学、多看、多临摹,并再次指出了临摹是创作之母的学习主张:

主要须加强基本功,唐宋书家皆以兰亭及晋书为主,碑派则书汉魏六朝,不多看多学多临而创作是胡涂乱抹,必是非驴非马,须注意及之。

1981年6月15日,中国大百科全书出版社社会科学编辑部来函,委托张伯驹撰写戏曲名家条目:

我们很荣幸能得到您的大力支持,请您为《中国大百科全书·戏曲》卷撰写谭鑫培、余叔岩、红豆馆主条目,共3条,请于1981年8月15日以前完稿。

时年,张伯驹已84岁高龄,仍不辞辛苦,为传统戏曲事业燃尽最后余晖。

暮年的张伯驹虽然疾病缠身,依然积极参与各项传统文化活动,而且还着手去香港讲学、办展览。1981年12月24日,去函杨绍箕时提及此事:

经与香港来京人士黄亚蒙君(其师贺文略曾在港中文大学任教),最好香港中文大学邀约去讲学并展览书画为宜,但现在寒假期间,没有学生听课,恐须开学以后才能去。

除了去香港,信中也谈及正筹划东渡日本办展览,“又现日本方面邀约去日本展览,日期是阴历年后,已成定局。去港须自日本回后矣(在日本居留时期为三星期)”。耄耋老人不辞辛苦,一心远渡重洋弘扬中华传统文化,1982年2月26日,老人因病遽然辞世,惜此志终未得偿。

信函中描述的桩桩件件,如支持传统国画家的艺术立场、韵文学会的筹备、传统木刻印刷工艺的抢救、戏曲电影艺术家辞典的建议、《中国大百科全书·戏曲》的编纂等,只要是关乎民族文化传承、发展、存亡的,他都会无私无畏、不遗余力地去捍卫。他就是这片文化热土的卫士,他的血液和中华民族文化的精神早已融为一体,他留下了对这个国家、民族、文化的赤子之爱。

通过这些书信,让我们更加走近张伯驹:身为学者,他治学严谨;作为长辈,提携关照后学;作为朋友,他真诚以待;作为一名中国人,他捍卫民族文脉。就像文史大家史树青所说的那样:“他是民族英雄,是延续、拯救中华文明的民族英雄。”

本文旨在通过解读张伯驹书信,在文字细微中去还原一个真实的、鲜活的个人形象。张伯驹是一位治学严谨的学者,一位对学生严格要求的良师,一位与友人推心置腹的诤友,一名积极守护传统文化的卫士,我们可从这些个人形象中去感受他的人文修养和家国情怀。本文所录书信大多集中在1970年以后,主要再现了张伯驹73岁以后学术、交游以及课徒的生活状况。相信随着时间推移,更多张伯驹书翰会陆续面世,届时学界会通过解读这些信函来更加全面感受他的多彩人生。