他从作家故纸中探寻北京红色文化

2023-02-03赵玉国

赵玉国

为了探寻那些隐藏在城市角落的历史,他时常穿行在北京的各条胡同中。一条老街、一座院落、一间旧屋,可能会让他注视很久,几十年前房屋主人生活、创作、社交的场景也渐渐浮现在他的脑海中。

大雅宝胡同2号、东四头条5号、大耳胡同15号、后海北沿38号、北池子大街83号……这些散布在京城各处的现代文学名家故居旧址,经过他的实地走访和深入研究,重新串连成一幅北京红色文学地图。而将这幅地图中坐标的地点与他收藏的一封封文学名家书信结合起来,鲜为人知的历史终于揭开了尘封的面纱,一座座老宅似乎在向世人诉说着自己的前世今生。

在当代,谈起名人信札收藏,方继孝的名字不得不提。他30年来痴迷于文化名人尤其是现代文学史上的著名作家手迹收藏和鉴赏,至今已收藏近万件藏品。他潜心于一张张故纸中,已取得了丰硕的研究成果。

前不久,《中国收藏》杂志记者专访了方继孝先生,请他为广大读者介绍一下新书《北京红色文化的文学探寻》的创作过程和心得。该书用17篇文章、近19万字,记录了郭沫若、茅盾、周扬、李六如、欧阳予倩、萧三、田汉、丁玲、邵荃麟、姚雪垠、杨朔、田间、郭小川、朱子奇、马烽、贺敬之、柯岩、徐光耀共18位现代文学史上的大作家在北京的生活片段。他还将作家故事与中华人民共和国建立后党的文化政策紧密结合在一起,展现了新中国文艺的发展历程,具有相当重要的存史价值。

在谈到书中涉及的这些人物时,方继孝说他们有两个共同特点:“首先,他们都是共产党员;其次,他们都参加过1949年7月在北京举行的第一次中华全国文学艺术工作者代表大会。可以说,这些作家都是新中国文学的奠基人。”而这些人物中仍在世的仅有两位——99岁的贺敬之和98岁的徐光耀。

徐光耀先生在为本书作序中说道:“新中国成立后,这些人都曾在北京或长期或短暂居住过。他们生活和奋斗在北京,创作出许多优秀的文学作品,为新中国的文艺繁荣作出过很大贡献……这些旧居,也镌刻下这些作家们为新中国建设而奋斗的足迹和鼓与呼的身影,为首都北京增添了一抹绚丽的红色。”

在序言之后、目录之前,方继孝将自己探访过的、与18位作家相关的20余处住所地点單列一页表格,清晰地呈现在读者面前。“既然以‘探寻’为书名,读者首先关心的一定是这18位主人公曾在北京住在哪里,其次是通过居住地能否看出他们之间的交集。这些在表格中都能找到答案。而通过这些故居将人物串连起来,再通过发生在他们身上的故事,将中华人民共和国成立后的文艺发展脉络勾勒出来,是这本书的整体思路。”

“文学巨匠住什么样的房子?

为什么住在那?他们的房子是怎么得来的?现在这些房子还存在吗?”

正是萦绕在心中的这些疑问,成为方继孝开启探寻作家故居之路的原始动力。“我一直有一个愿望,就是一定要把自己喜爱并且收藏有他们手迹的作家故居探访个遍。”从2014年退休至今,他探访了将近百位作家的故居,同时结合一些资料,尽量还原出这些作家在所居之地生活、创作的部分细节,让他们与北京这座城市的关系更为清晰起来。

在书中那张作家居住地表格中,我们可以发现丁玲有四个住所——东总布胡同22号、多福巷16号、大翔凤胡同3号、复外大街22号,是书中18位作家中搬家频次最高的。

方继孝根据所藏丁玲与友人间的书信以及对几个地址的探访,考证出丁玲这几个住处的来龙去脉。1949年丁玲回到北京后,住在东总布胡同22号。这是一个大宅院,当时既是中国文联和中国文协的办公地,也兼作一些作家和领导同志的宿舍,丁玲被安排住在宅院后楼二层的西南面。到了1949年冬天,丁玲把分别多年的母亲接到北京。她母亲当时年过七旬,住在二楼多有不便,1951年春,组织上给她在多福巷16号分配了一个小四合院居住。“但后来丁玲上班的文学研究所搬到了鼓楼大街,那时交通不便,她就想着买一处离单位近的住所。刚好作家马烽要回山西工作,于是丁玲买下了马烽在什刹海大翔凤胡同的小院。到了上世纪80年代,晚年的丁玲又被安排在复外大街22号的高干楼居住。”

凡是能查到的地点,方继孝一定要去亲自看看,“只有实地去看,才知道这所故居是否还存在,与此处有关的故事是否还能挖掘得更丰富、更鲜活”。但遗憾的是,一些旧居经历了拆迁、改造,早已不复存在,属于它们的历史只能通过文字去追忆。“比如郭沫若刚到北京时住在西四的大院胡同,他的《蔡文姬》《武则天》《郑成功》等重要作品都是在这里完成的,而他在现在的郭沫若纪念馆所在地——前海西街18号院创作的作品是很少的。”

在一个刮着大风的周日,方继孝找到了西城区延寿街大耳胡同。因为他听说大耳胡同15号的院子还在,而这个院子与现代文学史上两部经典作品都有关联。“这两部作品是徐光耀的《平原烈火》和《小兵张嘎》,前者在这里完成,后者则是在这里创作的。”

为何能确定这两部作品与大耳胡同15号有关呢?原来,2015年《徐光耀日记》出版,日记中有徐光耀在大耳胡同15号娶妻生子的相关记述,以及《平原烈火》的定稿过程,但并没有提及《小兵张嘎》。“而在1958年的日记中,徐先生提及他开始写《张故得儿》这部小说。他是河北保定人,后来有一位保定作家说,他们那里管淘气的男孩子就叫‘故得儿’,也叫‘固咚’,这才把《张故得儿》与大名鼎鼎的《小兵张嘎》联系起来。”

探寻作家旧居,能直观地感受到他们生活的环境,再通过这些作者亲笔书写的信件佐证,则让这些历史更具可信度。

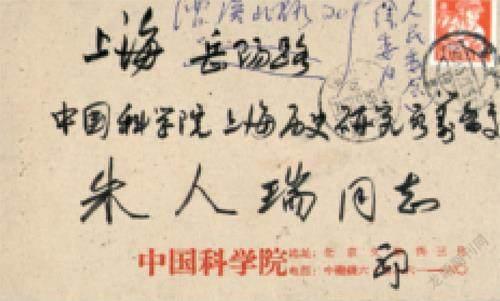

例如,1959年春夏之交,郭沫若旗帜鲜明地表达了“殷纣王是一个应该肯定的人物,过去一直受到歪曲,应当替他翻案”的意见。在《北京红色文化的文学探寻》一书中,方继孝就展示了一封郭沫若寄给中国科学院上海历史研究所筹备处朱人瑞的信件,表明了对此事的意见。1959年5月,朱人瑞在《解放日报》刊登了长达两万余字的《替殷纣王翻案》一文,引用大量史料,认为“殷纣王绝不是所谓荒淫暴虐的”。郭沫若在看到此文后,随即写了这封信,对朱人瑞的文字给予了肯定。

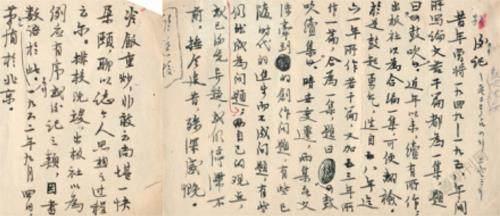

还有一件茅盾的《鼓吹续集·后记》手稿。这是茅盾将1949年至1958年发表的歌颂社会主义建设的小散文整理成一部作品集、亲手为作品集写的序。而这份手稿所用的是一张旧画报,在其背面书写,字迹流畅,一丝不苟、一气呵成。“通过它,不仅能看出老一辈文学家的书写功底,还能体味到他们生活的简朴。”

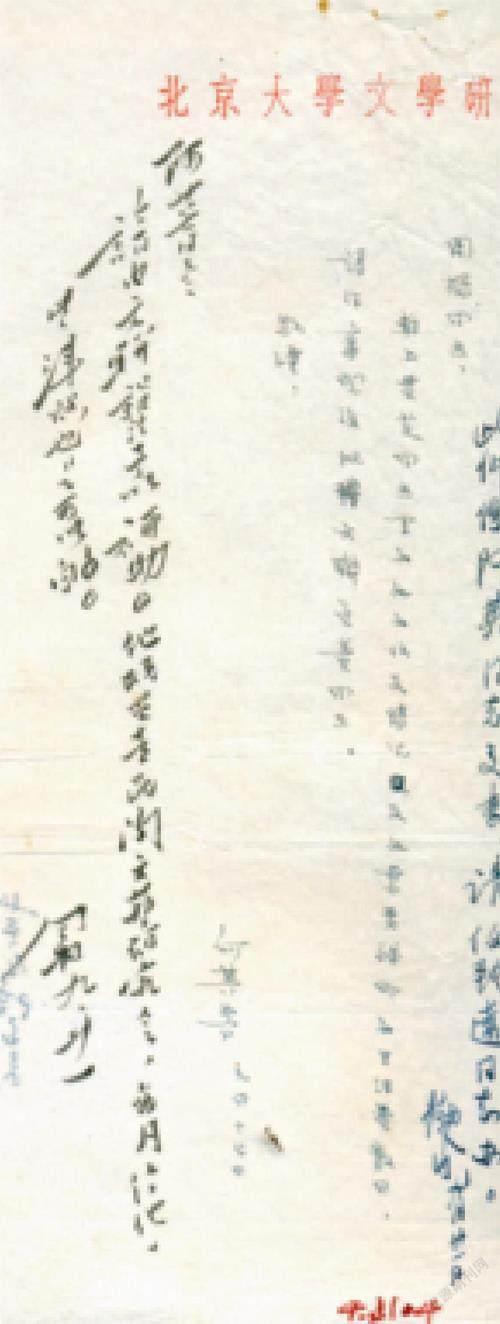

再如一张时任宣传部副部长、文化部副部长周扬书写的便条,虽然内容不多,但背后却有一个感人的故事。“当时有一位民间文学家叫贾芝,致信给中科院文学研究所所长何其芳,信中说家里孩子多,生活困难,孩子上学连铅笔都买不起。何其芳将此事反映给周扬,周扬在何其芳的来信上做出批示:‘请由文联设法予以补助。’”并且通过此事,周扬觉得文联应该形成一种制度,对文艺战线的困难同志给予补助。小小的一个便条,能反映出周扬善良和充满人情味兒的一面。

近年来,方继孝以自己收藏的名人信札为素材,先后出版了《旧墨记》《碎锦零笺》《品味书简》《撂地儿》等著作。通过一封封书信,他为我们钩沉出一段段鲜活的名人往事。而在此过程中,信札收藏的珍贵性也凸显无疑。

谈到当下的信札收藏市场,方继孝认为虽然受经济环境影响,信札收藏市场不如以前那么火爆,但该门类依然呈现出继续攀升的势头。“信札收藏持续升温的主要原因是收藏者对其稀缺性、资料性和唯一性的认知有所提高。过去人们认为一件郭沫若的书法比他的一封书信要更值得收藏,小小的书信价格不如尺幅很大的书法作品。但现在许多收藏者意识到,这些名人可能会给不同的人赠送书写同样内容的书法作品,但他与友人间的通信内容肯定是唯一的。而且书法作品大多为唐诗宋词,抑或是自作诗词、名言警句等,而信札中的内容往往透露着他们的生活、情感甚至思想内容,是研究一位名人的第一手素材。”他还举例说,徐悲鸿的一封信多年前就能卖到几万元,而茅盾的一封信才卖几千元,这是因为大家把徐悲鸿的书信当作书法作品对待,而认为茅盾的信仅仅只是一封信而已。“如今,郭沫若、茅盾的信札有的也能卖到十几万元,说明大家的收藏观念在转变,信札收藏市场还是有何其芳将贾芝的事反映给周扬后,周扬在何其芳的来信上做出批示:‘请由文联设法予以补助。’”作家贾芝在给何其芳的信中叙述自己生活困难,孩子上学连铅笔都买不起。相当大上升空间的。”

除了认知上的改变,方继孝还道出了信札收藏的另一个症结,就是需要收藏者拥有一定的文化基础。他表示,有时候就是一个简单的便条,上面仅有一两句话,很可能被收藏者所忽视,但很可能正是这两句话填补了一段重要的历史。“建议喜爱信札收藏的收藏者,首先要给自己划定一个范围,到底收藏哪些人物,然后对这些人物的书写笔迹、生活习惯、交际圈子等等进行详细研究之后,再开始收藏。”这也是方继孝30年来积累的收藏经验。

令方继孝欣喜的是,现在有一批80后、90后也开始介入信札收藏市场,说明这个小众的收藏门类正在被更多人接纳。“有了他们的参与,信札收藏市场会更有活力,从而形成良性循环。”(注:本文图片由方继孝先生提供)

猜你喜欢

——兼及一类史料的应用