帝王亲耕“一亩三分地”

2023-02-03娄旭

娄旭

在中国古代,农业是立国之本。而“一年之计在于春”,历代帝王对于春耕的重视,自然非同一般。他们甚至还会在每年立春后,到一块特定范围内的耕田里亲自扶犁耕田,以身作则号召民众积極劳作。由此所形成的礼仪典章制度,是我们关注传统春耕文化不容错过的话题。

众所周知,中国有一句俗语叫“管好自己的一亩三分地”。为什么是“一亩三分地”?追溯其源头我们可以发现,其由来其实与皇帝有关,或者可以理解为皇帝亲自耕种的地。而这“一亩三分地”在哪儿呢?它就在北京中轴线旁的先农坛里,其历史与古老的耤田礼不无关联。

“民之大事在农”。中国自古是农业国家,农耕文明特性贯穿整个中华文明史。自周代开始,周天子就开始行耤田礼。何为耤田礼?首先要回顾耤田的由来。

耤田最早是氏族村社共耕的公田,耤田上的收获用于祭祀等公共开支。随着社会的发展,耤田有了新的定义,最终演变成具有政治意义的礼仪模式。

《周礼》中说:“古之王者贵为天子,富有四海,而必私置耤田,盖其义有三焉:一曰以奉宗庙亲致其孝也;二曰以训于百姓在勤,勤则不匮也;三曰闻之子孙躬知稼穑之艰难无逸也。”也就是说,天子拥有属于自己的耤田,即自留田;而天子种田,为的是充当天下的表率。周天子为了鼓舞人民劳动和创造丰收,每年都会带臣民在自己的耤田里扶犁亲耕,并且形成了一套相应礼仪,这就是“耤田礼”。

自周代起,天子扶犁亲耕的礼仪作为国家一项典章制度被确定下来,历千年而绵延,及至明清至臻完善。西汉建国初期,多年的战乱令国家元气大伤、人口锐减、土地荒芜。为了恢复农业,统治者重农抑商,恢复耤田礼,并与祭先农融为一体。从此,这种礼仪形式便发扬了下去,逐渐合称为后来的“耤田享先农”。例如江西出土的西汉海昏侯墓青铜鼎上就有铭文曰“昌邑籍田铜鼎 容十斗 重卌八斤 第廿”。

那么这位“先农”又是谁呢?他其实就是中华始祖之一的炎帝,又名“神农氏”。因其敢为天下人之先,掌握了农业技术,于是被后人尊称为“先农”。他的主要功绩是制耒耜、植五谷、开农业、尝百草、辨识草药,为民解病危之困。

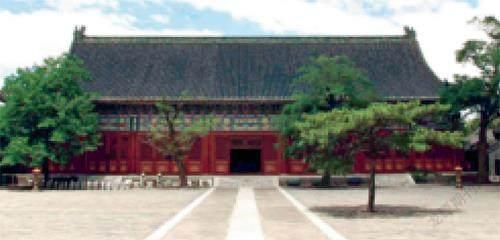

到了明清时期,各典章制度高度完备,耤田享先农礼仪成为了一项重要典章。北京先农坛正是明清两代帝王祭祀先农并举行亲耕耤田典礼之处。其建于明永乐十八年(1420年),当时朱棣迁都北京,坛庙悉如南京旧制,在中轴线南、东建天地坛,西建山川坛,山川坛内置耤田,并规定了亲耕制度。

历经永乐始建、嘉靖改建、乾隆增建,并在乾隆时期进行了历史上最后一次大修,使得先农坛最终形成了沿用至今的格局,耕耤制度和祭祀礼仪也愈加周详。

虽说是“一亩三分地”,但事实上,明清皇帝的耤田非常之大,总占地面积达到170 0亩之多,主要种植五谷蔬菜以供祭祀之用。这些耤田基本上都由坛户来耕种,当中专门留出了一块“一亩三分地”供皇帝带领王公大臣们亲自耕种,亲耕的时间在每年仲春亥日。

据相关史料记载,耕耤前两日,皇帝开始斋戒;耕耤之日清晨,皇帝到达先农坛,先至西侧先农神坛祭拜先农,然后到具服殿更换龙袍准备亲耕。待到礼部尚书跪奏皇帝出具服殿,户部尚书跪进耒,顺天府尹跪进鞭,皇帝右手执耒、左手执鞭,由二耆老牵牛,农夫二人扶犁,步入一亩三分地亲耕,方式为三推三返。这个过程中,皇帝身后的顺天府尹捧青箱,户部侍郎播种,种下稻、黍、谷、麦、豆等五谷杂粮。完成耕耤礼后,皇帝登观耕台,三公九卿再行五推五返、九推九返,耕耤礼成,乐队奏导迎乐《祐平章》,皇帝便可起驾离先农坛回宫了。

在明清两代的皇帝之中,乾隆帝亲耕的次数最多,达2 8次。当中的最后一次是在乾隆五十四年,而那一年,他已经是年近八旬的老人了。这也让他成为了在这块“一亩三分地”上耕种过的年岁最大的皇帝。

按照规制,皇帝亲耕种出来的粮食会收储到神仓中,以充祭祀之用。因此,神仓也就有了“天下第一仓”之美名。