数字化隐形矫治技术治疗成人轻中度骨性Ⅲ类错畸形12例

2023-02-01杨璐王斌

杨璐,王斌

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019年8月至2021年8月在合肥市口腔医院正畸一科完成正畸治疗的轻到中度骨性Ⅲ类错畸形病人24例,采用随机数字表法将观察对象分为观察组和对照组,每组12例。其中观察组男 3例,女 9例,年龄范围为18~54岁,年龄(30.83±10.91)岁。对照组男2例,女10例,年龄范围为19~48岁,年龄(21.00±4.24)岁。两组病人性别、年龄差异无统计学意义 (P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)年龄≥18岁,面部基本对称无明显异常,颅颌系统功能基本正常,无颞下颌关节紊乱综合征及病史;(2)骨性Ⅲ类错畸形,上牙槽座点、鼻根点和下牙槽座点的交角(ANB)-4°~0°;(3)双侧第一恒磨牙和尖牙为近中错关系;正中咬合时前牙咬合呈反或对刃,且下颌不能后退;(4) 下颌平面与前颅底平面的交角(SN-MP)<40°,下颌平面与眶耳平面的交角(FH-MP)<32°;(5)牙列拥挤度<Ⅱ°;(6) 口腔卫生良好,依从性良好。排除标准:(1) 具有明显正手术指征的骨性安氏Ⅲ类错畸形病人;(2) 上下颌骨宽度明显不调者;(3) 牙周疾病严重未治疗者以及其他相关系统疾病病人。研究对象本人或其近亲属均签署知情同意书。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

1.2 矫治程序本研究24例病人均采用不拔牙矫治(第三磨牙除外)。观察组所有病人均使用无托槽隐形矫治器(Invisalign,Align Technology,USA)进行全口隐形矫治。对病人进行全口扫描,采用Clin-Check软件模拟矫治前后三维数字化模型即为治疗前后病人口内情况。在Clincheck方案中设计矫治目标位,全口附件黏结后医嘱每副牙套佩戴10~12 d,每日佩戴时间不少于22 h并配合咬胶。所有牙套戴完一期矫治结束后即进入二期精细调整阶段。口腔卫生全程宣教。对照组所有病人黏结金属自锁托槽(3M,美国),依次更换0.012英寸、0.014英寸、0.016英寸、0.016×0.022英寸、0.019 ×0.025英寸镍钛丝及0.019 ×0.025英寸钢丝。6~8周复诊一次,矫治结束后,使用透明保持器保持一年半。所有病人均解除前牙区反覆反覆盖关系,磨牙关系纠正到中性。

1.3 测量指标

1.3.1 测量方法 正畸治疗前(T1)与治疗后(T2),所有病人均由同一名有经验的放射科医师拍摄头颅侧位片,要求病人自然站立,口唇放松,目视前方。采用头影测量软件Uceph对相关指标进行分析。由同一名有经验的医师测量2次,每次间隔1周。

1.3.2 测量项目 参照口腔X线头影测量理论,测量指标分为如下三类:

骨性组织测量指标:蝶鞍中心点、鼻根点和上牙槽 座点的交角(SNA),蝶鞍中心点、鼻根点和下牙槽座点的交角(SNB),ANB,SN-MP,FH-MP,平面与前颅底平面的交角(OP-SN)。

牙性组织测量指标:上中切牙长轴到前颅底平面的交角(U1-SN),下中切牙牙轴与下颌平面的交角(L1-MP),下中切牙切点至下颌平面的距离(L1-MP),下颌第一磨牙近中颊尖点至下颌平面的距离(L6-MP)。

软组织测量指标:上唇凸点至E线距离(ULEP),下唇凸点至E线距离(LL-EP),软组织颏前点与唇突点连线与眶耳平面后下交角(Z角),眶耳平面和软组织鼻根点与软组织颏前点连线的后下交角(FH-N'Pog'),软组织鼻根点、鼻下点和软组织颏前点连线的夹角(N'-Sn-Pog')。

1.4 统计学方法采用SPSS 26.0软件进行统计分析,计量资料采用±s表示,治疗前后比较采用配对t检验,两组比较采用独立样本t检验;计数资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组骨性组织测量指标比较两组治疗前后SNA、SNB、ANB、SN-MP、FH-MP、OP-SN比较,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后两组SNA、SNB、SNMP、FH-MP、OP-SN 比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 轻到中度骨性Ⅲ类错24例骨性组织指标治疗前后及组间比较/(°,± s)

表1 轻到中度骨性Ⅲ类错24例骨性组织指标治疗前后及组间比较/(°,± s)

注:SNA为蝶鞍中心点、鼻根点和上牙槽 座点的交角,SNB为蝶鞍中心点、鼻根点和下牙槽座点的交角,ANB为上牙槽座点、鼻根点和下牙槽座点的交角,SN-MP下颌平面与前颅底平面的交角,FH-MP为下颌平面与眶耳平面的交角,OP-SN为平面与前颅底平面的交角。

组别对照组治疗前治疗后t,P值观察组治疗前治疗后t,P值两组比较,t,P值治疗前治疗后例数12 12 SNA 78.10±2.84 79.09±3.31 3.26,0.008 81.40±2.90 82.01±3.18 3.67,0.004 2.82,0.01 2.20,0.039 SNB 79.84±3.22 80.31±3.40 1.25,0.237 82.86±3.80 82.14±3.86-2.61,0.024 2.10,0.048 1.23,0.231 ANB-1.75±1.09-1.41±0.99 0.92,0.375-1.46±1.43-0.22±1.47 3.49,0.005 0.55,0.59 2.33,0.03 SN-MP 35.71±2.81 37.07±2.56 2.33,0.04 30.84±6.49 31.91±5.81 3.83,0.003-2.39,0.026-2.82,0.01 FH-MP 26.27±3.35 26.74±3.56 0.98,0.347 21.69±5.28 22.80±4.14 2.40,0.036-2.54,0.019-2.50,0.02 OP-SN 16.54±3.55 15.93±2.10-1.04,0.32 12.48±4.52 10.42± 4.31-3.44,0.006-2.45,0.023-3.98,0.001 FH-NP 89.72±2.47 90.61±2.90 1.82,0.095 92.74±2.66 92.21±2.34-1.16,0.270 2.89,0.009 1.49,0.152

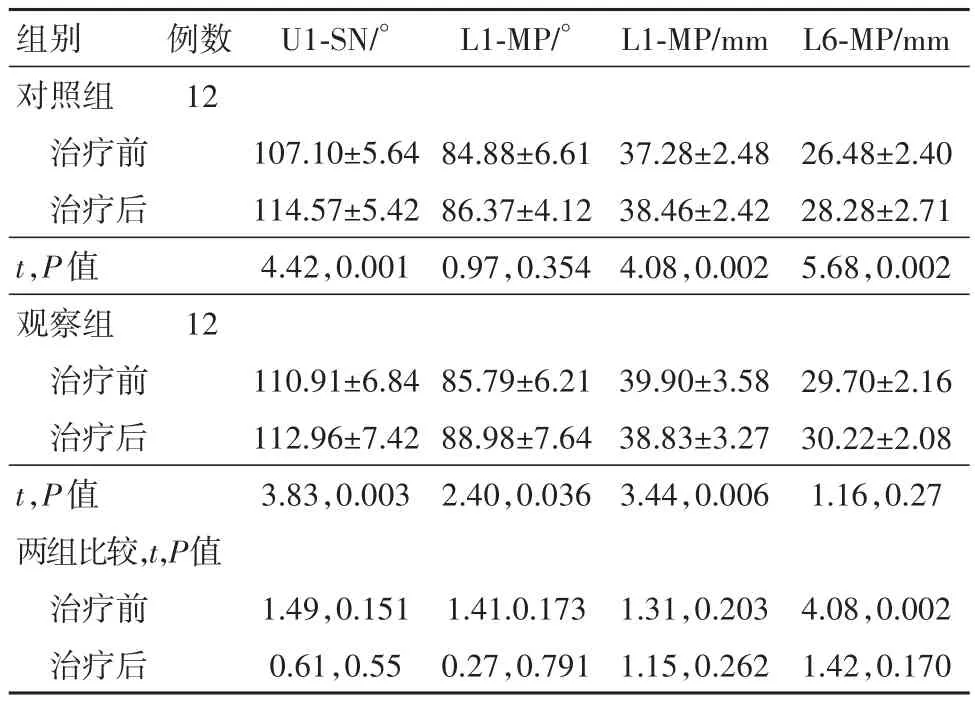

2.2 两组牙性组织测量指标比较两组治疗前后U1-SN、L1-MP、L1-MP比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 轻到中度骨性Ⅲ类错24例牙性组织指标治疗前后及组间比较/± s

表2 轻到中度骨性Ⅲ类错24例牙性组织指标治疗前后及组间比较/± s

注:U1-SN为上中切牙长轴到前颅底平面的交角,L1-MP为下中切牙牙轴与下颌平面的交角,L1-MP为下中切牙切点至下颌平面的距离,L6-MP为下颌第一磨牙近中颊尖点至下颌平面的距离。

组别对照组治疗前治疗后t,P值观察组治疗前治疗后t,P值两组比较,t,P值治疗前治疗后例数12 12 U1-SN/°107.10±5.64 114.57±5.42 4.42,0.001 110.91±6.84 112.96±7.42 3.83,0.003 1.49,0.151 0.61,0.55 L1-MP/°84.88±6.61 86.37±4.12 0.97,0.354 85.79±6.21 88.98±7.64 2.40,0.036 1.41.0.173 0.27,0.791 L1-MP/mm 37.28±2.48 38.46±2.42 4.08,0.002 39.90±3.58 38.83±3.27 3.44,0.006 1.31,0.203 1.15,0.262 L6-MP/mm 26.48±2.40 28.28±2.71 5.68,0.002 29.70±2.16 30.22±2.08 1.16,0.27 4.08,0.002 1.42,0.170

2.3 两组软组织测量指标比较两组治疗前后ULEP、LL-EP、FH-N'Pog'、N'-Sn-Pog'比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 轻到中度骨性Ⅲ类错24例软组织指标治疗前后及组间比较/± s

表3 轻到中度骨性Ⅲ类错24例软组织指标治疗前后及组间比较/± s

注:UL-EP为上唇凸点至E线距离,LL-EP为下唇凸点至E线距离,Z角软组织颏前点与唇突点连线与眶耳平面后下交角,FH-N'Pog'为眶耳平面和软组织鼻根点与软组织颏前点连线的后下交角,N'-Sn-Pog'为软组织鼻根点、鼻下点和软组织颏前点连线的夹角。

组别对照组治疗前治疗后t,P值观察组治疗前治疗后t,P值两组比较,t,P值治疗前治疗后例数12 12 UL-EP/mm-2.13±2.07-1.60±1.83 2.95,0.013-2.65±2.01-2.05±1.86 7.51,0.008-0.63,0.538-0.59,0.559 LL-EP/mm 0.86±3.08 0.12±2.30-2.54,0.028 0.28±2.52-1.24±2.63-6.65,0.006-0.50,0.621-1.34,0.193 Z角/°77.39±6.74 79.67±5.02 2.65,0.023 81.21±6.94 81.78±5.79 0.47,0.645 1.37,0.185 0.95,0.352 FH-N'Pog'/°93.60±2.65 93.53±3.86-0.13,0.897 96.54±3.06 95.20±3.06-2.27,0.044 2.51,0.02 1.18,0.253 N'-Sn-Pog'/°170.54±4.19 170.12±5.79-0.57,0.583 172.30±5.25 170.43±4.91-3.00,0.012 0.91,0.374 0.14,0.889

3 讨论

3.1 软硬组织改变骨性安氏Ⅲ类错掩饰性治疗的核心就是通过牙齿的代偿性移动改变颌骨关系不调。牙齿的移动尤其是前牙的移动限制于牙槽骨的形态。张双等研究表明,骨性Ⅲ类错下前牙唇侧牙槽骨骨质厚度小于舌侧,表明其牙槽骨的代偿方向相应向舌侧改变[7-8]。在固定矫治中,代偿多来自前牙的位置改变,上前牙的唇倾以及下前牙内收,改变前牙的覆覆盖关系,配合颌间牵引,下颌牙列整体远移,改善尖牙磨牙关系。然而临床中想要达到牙列的整体远移是较为困难的。任玉仲秀等[9]研究证明隐形矫治对于磨牙远移具有明显优势。本研究利用隐形矫治的优势,治疗后发现观察组矫治后SNA变大,SNB,ANB均变小。成年病人生长期早已结束,颌骨发育稳定,骨性改变几乎是不可能发生的。颌骨的改变大多出自正畸-正颌病人的手术效果[10-11]。因此SNA变大可能是前牙位置改变带来的上齿槽座点发生适应性改建。同样SNB变小、SN-MP变大这一点证实下齿槽适应性改建的同时下颌骨发生旋转。针对本研究中选择的均低角类型病人,传统MBT矫治器通常在去代偿后内收下前牙并配合Ⅲ类牵引,而牵引带来的磨牙伸长问题在高角病人中尤其重要,因此面高的控制成为矫治的难点。本研究中对照组ANB改变小于观察组,SN-MP改变大于对照组,表明隐形矫治带来的颌骨顺旋程度要小于固定矫治。磨牙远移过程中支点线靠后,通常磨牙段抬高。但Caruso等[12]证明无托槽隐形矫治器可以对后牙进行有效的垂直向控制,即在非拔牙矫治中,矫治前、矫治后上颌磨牙高度并无明显变化。封颖丽等[13]研究也发现,隐形矫治器对牙齿会产生压入力,即便在Clincheck模型中未设计伸长实际也会出现压低现象。与固定矫治有所不同[14],由于病人前牙区通常表现为反覆反覆盖,为了达到疗效的稳定,前牙会适当伸长从而建立正常覆覆盖。本研究中观察组OP-SN、L1-MP变小,这与一些研究中得出的下颌切牙相对于上颌磨牙的大量舌侧移动和压低似乎有助于咬合平面逆旋结论一致[15-16]。下前牙的舌倾移动非常考验医生对转矩的把控,金属自锁托槽的单面黏结就决定了转矩的控制是固定矫治技术的难点。数字化隐形矫治技术在Clincheck设计中加大下前牙转矩控制,相较于固定矫治,治疗后其更接近于直立在牙槽骨中。尖牙、前磨牙设计优化附件、垂直矩形附件增加固位和支抗,基于其全包裹特性,牙齿阻抗中心和受力方向接近一致,使得下前牙接近整体内收移动,一定程度上减轻前牙代偿。进一步验证本研究中观察组U1-SN的改变明显小于对照组这一结论。在软组织的测量指标中,两组矫治前后均发生改变,均差异有统计学意义。观察组下唇凸点到审美平面距离LL-EPmm大于对照组,表明隐形矫治会带来更明显的侧貌改变。

3.2 总结数字化隐形矫治技术掩饰性治疗成人骨性Ⅲ类错时,可以有效地控制牙齿垂直向运动,有利于控制骨性Ⅲ类病人下颌平面的进一步代偿,维持面高。通过有效控制下前牙转矩整体移动下前牙,有效内收下唇,极大改善侧貌。隐形矫治器相对于固定矫治器,在骨性安氏Ⅲ类错畸形病人治疗中,发挥出更优势的垂直向控制能力。在改善前牙唇倾度、下唇突方面更有优势,具有明显临床疗效。然而因样本量过少,本研究存在局限性,故仍需长期大量样本的回顾性研究来提供更有利的理论依据。