面向核工程与核技术专业课程思政教学改革探索与研究

——以反应堆物理分析课程为例*

2023-01-26谢金森陈珍平

杨 超 于 涛 谢金森 陈珍平

(南华大学核科学技术学院 湖南衡阳 421001)

各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。建设高水平人才培养体系,必须抓好课程思想政治教育建设[1]。2020 年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确指出,要紧紧围绕国家和区域发展需求,结合学校发展定位和人才培养目标,构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程思政体系[2]。深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,让学生努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在20世纪50年代,核工程与核技术专业伴随我国核武器和核工业的发展而诞生。随着核电事业的发展,核电人才的需求也变得旺盛。在此大背景下,为满足市场人才的需要,国内三十多所高校相继开设了核工程与核技术专业[3]。近年来,随着社会经济的发展,学生对传统核工程与核技术专业认同度有所降低,对核工程特色行业的热情不高,实际输送到核科技工业系统就业的学生远低于核专业毕业生数[4],很多毕业生选择了金融、计算机、电子等新兴领域,从人才吸引的角度讲,面临着很大的压力[5]。因此,需要根据核工程与核技术专业特色,深度地挖掘、提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,加强核工程与核技术专业文化引导,培养学生的家国情怀和核工业精神,培养创新型核专业人才,使其更好地服务国家战略核工程与产业发展。

一、课程内容及特色

反应堆物理分析是核工程与核技术专业的核心专业课程,也是核反应堆热工水力、核反应堆安全分析等专业课程的重要基础,在核工业人才培养中具有重要的支撑作用[6]。该课程从核反应的基本物理过程出发,逐层深入地介绍核反应堆设计与运行过程中涉及的反应堆物理过程、基本概念,及重要的堆芯设计计算思想。该课程内容包括核电发电原理、核反应堆发展与现状、核物理基本概念、堆内中子学过程、中子扩散理论,及其基本求解方法、群常数计算、燃耗计算、反应性控制、反应堆瞬态过程、堆芯物理设计等。该课程覆盖的知识点多、难度大,涉及繁杂的数学推导,需要非常扎实的理论根基。该课程还与工程实践紧密地联系在一起,在基础理论的推导和堆芯物理设计中,涉及很多的实际工程经验和工程概念[7],如中子扩散理论推导过程中假设中子通量密度变化缓慢、中子运动方向各向异性较弱等都是以实际工程经验为支撑。课程内容涵盖范围广、专业特色鲜明,是课程思政教学建设的“天然沃土”。

二、课程思政教学设计思路

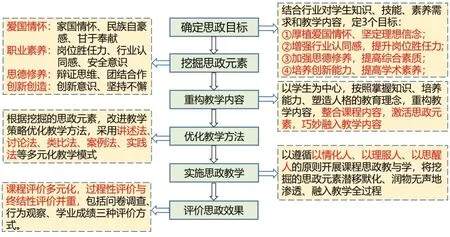

课程具有传授知识培养能力以及思想政治教育双重功能,承载着培养学生世界观、人生观、价值观的作用。教师在教学过程中需要有意、有机、有效地对学生进行思想政治教育,充分地发挥课程的德育功能,运用专业学科思维,提炼课程中蕴含的价值范式和文化基因,将其转化为人才培养的有效载体,在理论知识学习中“潜移默化、润物无声”地融入精神层面的指引。结合专业学科发展,该课程思政教学设计大体应该包括以下6个方面:课程思政目标确定、课程思政元素发掘、教学内容重构、教学方法优化、课程思政实施与课程思政效果评价,如图1所示。

图1 课程思政设计思路

1.确定思政目标

“事业高于一切,责任重于一切,严细融入一切,进取成就一切”的 “四个一切”核工业精神是对中国核科技工业艰苦奋斗、自主创新艰难历程的高度概括,是核工业群体的精神旗帜。以“四个一切”理念为指导,制定本课程最终思政目标是培养学生的“爱国之志、理想之坚、奉献之美、安全之重、见识之广、专业之固、能力之强、严谨之风、求知之热、创新之意”等元素。具体概括为以下四个方面:厚植爱国情怀、坚定理想信念;增强行业认同感,提升职业素养和岗位胜任力;加强思德修养,提高综合素质;培养创新能力、提高学术素养。

2.挖掘思政元素

以课程知识点为基础,梳理重点知识的来源和发展,紧密联系实际,深度挖掘知识内涵的价值观、哲学、思维、逻辑等元素,并探究其本质原理。基于此,对课程思政元素进行分类,并进行知识点融合处理,凝练出 “爱国情怀、职业素养、思德修养、创新思维”4大主题,在4大课程思政主题下,又深入地挖掘了民族自豪、科技强国、甘于奉献、崇高理想、社会责任、安全意识、爱岗敬业、持续发展、精益求精、刻苦钻研、团结合作、互助友爱、坚忍不拔、探索精神、敢为人先、学术诚信、科研素养、唯物辩证思维等具体的思政元素。

3.思政元素融入

重新认识和梳理课程结构、教学内容、教学方法,对思政元素融入进行全方位的设计,贯穿课程内容、课堂教学、实践教学、学生自主学习等方面,实现课程知识教育和思政教育的有机统一。

(1)整合课程内容,激活思政元素

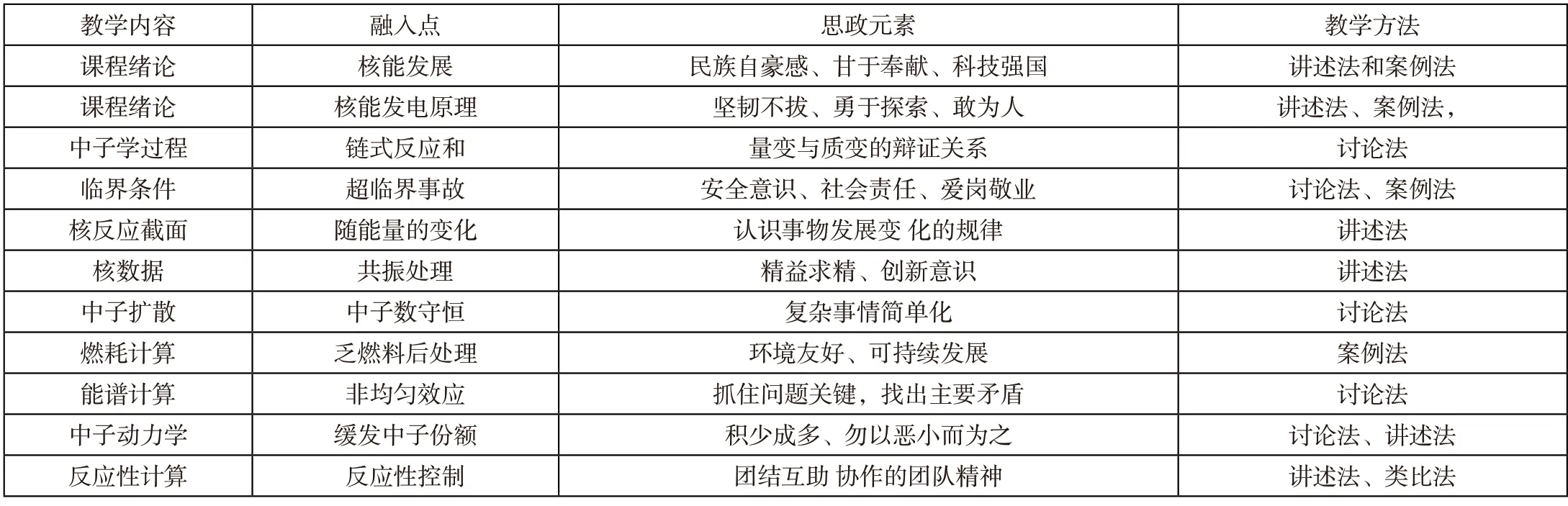

进行课程思政设计时,教师既要做到课程内容与思政元素的对应性、关联性,达到潜移默化、润物无声的融入效果,还要注意思政元素不宜过多,以免影响专业教学;按照掌握知识、培养能力、塑造人格的教育理念,对课程内容重新梳理和再造,结合所挖掘的思政元素,多种方法并用,巧妙地融入教学内容中。课程内容与思政元素融入点对应关系见表1所列。

表1 课程内容与思政元素融入点

(2)创新教学方法,助力课程思政

以行业人才需求为导向,以学生的发展为本,以提升学生就业核心竞争力为主线的教育理念进行教学方法创新,助力思政元素进入教学课堂。充分利用网络教学资源,通过课前自主学习、课中创新实践、课后任务拓展的方式达到知识传递、知识内化、知识巩固的目的。秉承以兴趣为引导,充分地调动学生的学习积极性,变被动学习为主动探究的理念,教法上采用讲述法、讨论法、类比法、案例法、实践法等多元化教学模式。学法上则以小组合作、自主探究、交流合作的方式展开。致力于让学生学会讨论、探究和实践,成为知识的自主构建者。

(3)课程思政实施示例

课程思政的实施主要依赖教学过程的精妙设计与执行,本文针对反应堆物理分析中几个重要知识点探讨课程思政具体的实施过程。

知识点1:反应堆的应用。思政目标定位:家国情怀,思政内涵:个人发展与国家需要,思政素材:钱学森事迹,以情化人。思政实施过程:钱学森为了挽救危亡中的祖国,赴美留学求取知识,兜兜转转数年,回到祖国的怀抱,投身于祖国建设,为我国国防尖端科技作出了巨大贡献,从而给学生灌输“国为重、家为轻,科学最终,名利最轻”的爱国主义精神。

知识点2:有效增殖系数。思政目标定位:职业素养、安全意识,思政内涵:岗位胜任力,思政素材:切尔诺贝利核电事故,以思醒人。思政实施过程:通过计算有效增殖系数可以不断反应堆的运行状态,如果反应堆处于超临界状态,不加以控制,将发生核事故。结合切尔诺贝利核电事故,让学生反思核电操作人员岗位职责的重要性。

知识点3:燃耗计算。思政目标定位:环境友好,思政内涵:可持续发展,思政素材:乏燃料处理,以理服人。思政实施过程:反应堆中的核燃料经过中子照射,会产生乏燃料,具有放射性,对环境造成潜在危害。通过介绍我国采用的闭式燃料循环处理乏燃料,将高放射性核素进行“分离—嬗变”,转化为稳定的核素,促进核电的可持续发展,让学生体会到保护环境人人有责,用发展的眼光看待问题。

三、课程思政效果评价

评价学生对课程思政的接受度与满意度是否达到预期目标,学生的精神面貌是否有提升。课程采用多元化评价,过程性评价与终结性评价并重,包括问卷调查、行为观察、学业成绩三种评价方式。

1.问卷调查

为了全面地了解核工程与核技术专业课程思政的教学效果,并掌握本专业学生对本次教学设计的看法,设计了本次课程教学内容反馈的调查问卷,对学生进行调查问卷分析。调查问卷主要包含爱国情怀、责任担当、创新意识、敢为人先、职业道德、专业认可度和可持续发展理念等方面衡量学生对反应堆物理分析课程思政教学效果的评价。

2.行为观察

每次课后采用自制的行为观察评分表对课堂进行评价,评分表包括班风班貌、课堂表现、班集体荣誉感等,每一项为优、良、中、差,班风班貌和荣誉感分别占比35%,课堂表现占比30%。

3.学业成绩

学业成绩包含过程考核成绩(占50%)和理论考核成绩(占50%)两部分。过程考核成绩包括课题表现(占35%)、课后作业(占30%)、课外研学(占35%)三个方面,重点考核学生获取知识的能力、应用所学知识分析问题和解决问题能力、实践动手能力和创新能力等。理论考核内容从自建题库中随机抽取,包括选择题、简答题与计算分析题,其中,10%的试题与知识运用能力、创新思维等思政元素相关。

结语

针对核工程与核技术专业学生行业认同感不高、就业转行屡见不鲜的现状,分析了目前专业课程教学在课程思政方面的不足,探讨了基于反应堆物理分析课程的改革与实践,开展了课程思政教学环节设计,以提升学生行业认同感,为后续进一步深入开展课程思政教学提供一定的理论指导。