基于“项目+竞赛”模式提升大学生创新创业能力的培养研究

2023-01-25刘先斌吴子平

刘先斌 刘 亭 吴子平

(江西理工大学材料冶金化学学部 江西赣州 341000)

一、高校大学生创新创业能力的培养现状

创新是引领国家发展的第一动力,是国家经济富强壮大的不竭源泉。近年来,随着国家实施创新驱动发展战略,加快推动创新创业发展动力升级,大众创业万众创新向更大范围、更高层次和更深程度推进[1][2]。传统的专业式教育模式难以达到当前社会对于大学生的能力要求,这就要求高等教育对于学生的创新创业能力的培养,而作为创新创业重要的组成部分,高等教育中大学生的创新创业培养日益受到重视。通过创新创业教育能够巩固专业理论知识,促进专业基础知识的理解与提升;同时能极大提升其自身思想水平与综合素质,实现全面素质培养与教育;更重要的是提升了我国大学生的国际竞争力,缓解我国当前社会就业压力以及拓展大学生就业渠道具有很重要的作用,真正体现了以学生为中心的教育理念[3][4]。因此,创新创业教育已成为我国高等教育人才培养的重要环节。

高校创新创业教育的内涵建设是激发大学生的兴趣与专业知识,培养大学生创新精神、团队协作与实践能力等全方位的素质能力[5][6]。当前,一方面通过高等教育专业与实践课程的创新培养来提升大学生的创新创业能力,树立正确的创新创业价值观;另外一方面通过组织实施全国“互联网+”比赛以及国家、省级以及校级等各级创新创业训练计划项目等竞赛或项目载体培养与挖掘大学生的创新创业能力,同时各大高校也推出各层次的创新创业比赛或训练项目以促进创新创业教育,塑造良好的创新实践能力[7][8]。经过近二十年培养后,结合引进国外先进的创新创业理念,尽管国家与高校在创新创业方面取得了不少成绩,如成立了诸多科创企业、促进了大学生就业以及大学生综合能力得到明显提升,但当前的创新创业培养还存在许多问题[9][10]。而这些问题也必将是十四五高等教育需解决的重要问题,其中主要存在以下四个方面的问题。

1.培养形式简单化

当前创新创业的培养形式大多局限于实验室已有的项目成果让大学生申请项目或者参与比赛,大学生仅仅参与其中某一个小环节,无法系统开展项目的全部过程,有的甚至完全不了解项目与比赛的内容。而创新创业能力的培养是系统化过程,需要循序渐进地形成与提升。当前的培养形式过于简单,单一参与某一个实验步骤或者仅仅参加项目答辩,或者是竞赛演示,同时受限大学生有限的课外时间,这些都难以真正地培养与发挥大学生的自主创新创业的能力,因此学校、学院以及指导应采用老师多层次优化培养形式,充分发挥大学生的创新思维与创业实践能力。

2.培养机制不系统

当前创新创业的培养机制往往从项目制或者竞赛制为主,但大学生因课外时间与知识体系所限,难以系统掌握参与项目的全部内容。创新创业能力的培养还未与通识课、专业课等贯穿,导致专业基础知识与创新创业相脱节,创新创业与专业课题无法相互渗透,特别对于专业实验课程中,本是很好的机会平台开展创新创业能力的培养,但未得到很好的利用与锻炼。创新创业的培养需要基于系统化的培养机制,从顶层方案设计到实施过程、考核目标以及评价结果,每一个环节都必不可少。因此,当培养机制不系统导致了培养效果不显著。

3.培养目标不明确

当前的培养目标仅仅停留在创新创业训练项目的完成或者创新创业大赛的获奖,而单一的项目完成和比赛结果难以反映出每一位参与者创新创业能力的真实情况。同时很多创新创业的教育教学仅仅停留在申报层面,对于结果目标考核不明确,难以追踪培养效果,无法将过程与结果相联系,难以评估创新创业能力的内涵建设。因此,当前仅仅以结果为导向的培养目标无法体现大学生实际的创新创业能力,而细化项目以及比赛中的每一小目标对于考察创新创业能力尤为重要。

4.培养理念不先进

目前,中国社会经济转型发展最急需的是具有国际开放视野、创新动力、基础应用实践能力和个性特色的复合型人才。因此,想要推进创新创业教育,首先要树立具备国际视野、创新出色、应用型和个性化的人才培养理念。如何在大学高等教育中融入创新创业教育,就必须打破传统的人才培养观念,树立新型的以复合型人才观。传统的人才培养是大一统的、标准化的固化生产模式,新时期下的创新创业教育要改变这种模式,就必须走特色化、应用化、国际化的创新发展之路。

二、基于“项目+竞赛”模式的特点与优势

为了解决上述创新创业培养存在的问题,响应国家创新创业教育的号召,提升高等教育中大学生的创新创业能力,需要从培养方案顶层设计、培养遴选程序、培养实施过程以及培养目标考核等方面优化培养模式。相比单一的创新训练项目和比赛,“项目+比赛”相融合模式突出了项目与比赛的相互弥补与促进,通过项目与竞赛间形成的递进式协同作用,更重要的是此模式更加强调培养过程中的指导与考核。此外,创新模式可以改变原有的专业式教育教学模式,通过指导教师组间、学生团队间的互相交流、分析、总结,使教师与学生自身可以查找自己教与学中存在的不足,进而从教育学中达到专业基础知识与创新创业能力的极大提升。

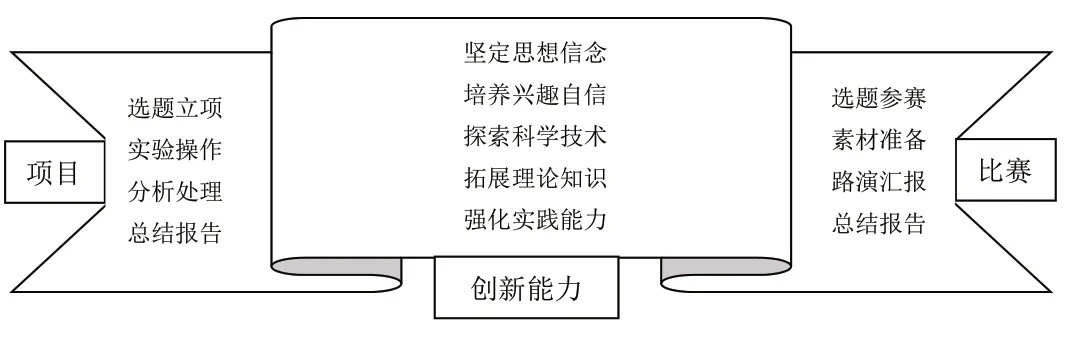

首先,基于学校学院从顶层设计推出的“本科生导师责任制”,建立健全“项目+竞赛”双模式本科生创能创业能力培养方案,制定详细的实施细则。通过项目的选题立项、实验操作、数据分析处理以及总结报告等完整的项目过程,结合竞赛的选题参赛、材料准备、路演PPT汇报以及竞赛总结报告等,系统培养大学生的理想信念、兴趣自信、科学理论知识以及实践创新能力(图1)。一方面建立“思想政治+专业理论+创新创业能力”的多层次全方位的培养制度。通过思想政治基础教育,结合专业课灵活设置以及创新创业实践的叠加,真正实现素质教育的目标。从大一一进入校园开始,大学生可以根据自身的兴趣与特长,结合实验室老师提供的课题方向,进而确定项目与参与人。双向选择能够更大程度发挥学生与指导老师的优势,这为后续创新创业能力的培养奠定了基础。同时结合对大学生的思想政治做出全面的考核,以及后续其的专业学习动态,给予创新创业学分,能够更好地促进学生的积极性。

图1 项目+竞赛模式的具体内容

其次,进入实验室之后,指导教师根据项目的特点建立项目团队和项目管理制度,项目团队包括指导老师组+研究生+本科生;其中本科生为课题主体,负责项目的实施与改进,指导老师与研究生则是辅助项目的讨论与分析,进而最大程度地发挥大学生的能效作用以及主动性。同时结合思想政治教育帮助大学生坚定理想信念,树立强烈的创新创业意识与观念。而其中指导老师组由多位不同学科专业背景教师构成,通过相互交叉融合提升项目及参与人的创新高度。此外,结合国家级、省级等各类平台,促进项目的高效开展与实施。项目管理制度则能够促进项目组每月开展项目进展汇报与讨论,每个学期与学年进行分析总结实验结果,制定下一阶段的实施细则,有效地推进项目。

强化实施过程指导与监督。通过两到三年的项目实施,对项目进行分析总结,基于课题组研究方向准备大尺度的实物展品,然后组织参加各级各项创新创业大赛。学生在实施过程中能够形成百折不挠、攻坚克难的意志力,坚定信心,积极探索,与团队成员紧密协作,利用严谨的科学思维方法,提出解决问题的方案和办法来应对项目实践。学生应根据各项大赛的特点,有针对性地参与,避免缺乏竞争力甚至可能不符合比赛要求。最后通过竞赛进一步强化参与人对项目的理解与组织。创新创业比赛需要将前期的项目梳理进行文字表述以及大尺寸规模化制备的实物展示,可以充分体现大学生综合能力。赛后,项目组成员可进一步对项目进行分析与总结,谈感想与收获,真正展示出其创新创业能力的提升。

“项目+竞赛”模式的协作递进式作用有效地提升了大学生的自主创新能力。建立基于“项目+竞赛”完整的创新创业培养模式能够发挥大学生的自主能动性,调动其积极性,挖掘其创新能力,实现大学生综合素质的提升。“项目+竞赛”相融合机制互补了单一培养模式的不足,突破了唯奖项与唯项目书的局限性,通过前期的双向遴选、实施过程中的指导全覆盖以及竞赛展示与分析总结完整培养过程,充分利用了大学生的课外学习时间,调动了其积极性与主观能动性,强化了对专业知识的深入学习与理解,保证理论知识与实践相结合,对大学生的创新创业能力进行指导、监督以及考核。同时也促进了学校平台、指导老师的学术交流,极大地发挥了各角色协同的能效作用,真正做到了以学生为中心,以产出为导向的教育理念。

“项目+竞赛”模式的协作递进式作用极大地促进了基础+实践的创新能力培养。以材料学科创新人才培养为例,项目为理论基础研究,竞赛为应用实践探索,二者之间存在紧密的关系,同时起着不可替代的作用。材料学科涉及丰富复杂的组织结构、微观形貌、组成成分与性能间的构效关系,基于项目则可以强化基础理论的理解;材料的工程应用则通过项目竞赛探索,综合展示出材料的宏观特性以及应用场景,如应用于柔性可穿戴电子设备、智能显示器件等等。“项目+竞赛”的完整链条模式充分完善了基础研究到应用实践的整个过程,培养了项目+竞赛实施者的综合创新素质、理论实践能力以及协调统筹水平。

三、基于“项目+竞赛”模式的培养实践与成效

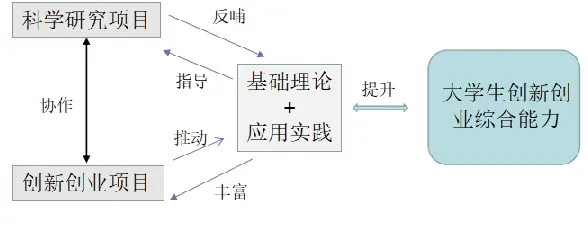

“项目+竞赛”从基础理论到实践应用,通过激发大学生基础知识的深化,到拓展实践应用,两者形成相互协作作用。“项目+竞赛”新模式下的递进式协同作用进一步形成了相辅相成的协作关系,大学生通过科学研究项目取得的结果反哺自身学习的基础理论,而基础理论可以进一步指导科学研究项目;通过创新创业项目能够有效地推动应用实践的拓展,而应用实践能够反向丰富创新创业项目的形式和内容,进而最终实现提升大学创新创业综合能力的目标(图2)。因此“项目+竞赛”模式呈现出了明确的实施路线以及有效的结果导向。

图2 项目+竞赛模式的提升策略

江西理工大学碳纳米材料与器件实验室通过多年的经验积累,逐渐建立了具有显著特色的基于“项目+竞赛”的创新创业能力培养新模式,形成了项目+竞赛为主导模式的导师组+研究生+本科生为主体的新培养模式。以学校学院-多学科导师组-学生为三方的实施载体,通过三方分别从培养机制的建立、平台建设以及团队组建,到项目与学生的全校遴选、项目实施与指导,最终完成项目+竞赛模式的目标任务的三位一体培养思路(图3)。具体的是:通过初期的项目设立与梯度团队的成立,强化中间的指导与培养过程,最后通过竞赛检验项目的成效,达到创新创业能力的提升。项目的设立往往都是根据当前国家需求与背后的卡脖子技术难题,结合实验室已有的成果与条件,以行业应用为导向,结合基础理论研究。比赛类型包括了大学生互联网+大赛、中国创翼创新创业大赛以及材料类学科大赛等等。因此项目本身具有很高的挑战与创新性,能够很好发挥大学生的创新思维与创业实践能力。而导师组由材料物理、材料化学与金属材料以及化学专业等相关专业背景教师构成,分别在基础研究与工程应用都具备丰富的经验;同时导师组均具有海外留学经历,在实验设计、过程实施以及项目申报及参赛都具有独特的见解,能够保证“项目+竞赛”培养模式的指导与实施都具有很好的创新基础。

图3 项目+竞赛模式下的三位一体培养思路

实验室的项目+竞赛成绩显著。实验室指导教师近五年来获得四项国家自然科学基金与近十项省级科研项目以及创新创业项目,在国内外主流期刊发表高水平学术论文50余篇,学生参与人数超过20余人次,学生得到了极大的锻炼机会。通过多届学生的努力,完成的基于柔性可折叠锂离子电池项目获得了2016年中国科学技术协会创新创业大赛银奖,2017年获得大学生互联网+全国银奖,2019年获得中美创客大赛武汉赛区三等奖,入围了北京年度总结赛,与中美的顶级创新创业项目同台比赛,通过项目展示,与众多项目负责人交流,丰富了参赛者的视野,项目组的老师与学生自信心得到了很大的提升,2018年获得中国创翼创新创业大赛江西省优秀奖。此外,参与项目的大学生成功保研北京科技大学、电子科技大学与中国科学技术大学等双一流建设高校,得到了导师们的高度认可,继续深造开展创新创业研究,更进一步提升自身的创新创业能力,充分体现了学生的创新与专业综合素质的提升。

结语

创新创业能力体现了个人、高校与企业乃至一个国家的发展动力。我国已将创新创业定位为国家发展策略,高等教育也将创新创业培养提升到重要位置。然而,当前高等院校的创新创业培养存在诸多问题,如培养模式简单、机制不系统以及目标不明确等,作为科技创新与未来知识体系创造主体的大学生,创新创业能力未得到完全的培养与释放。通过“项目+比赛”双模式融合机制以及三位一体培养思路,丰富培养形式,多方面激发大学生的自动性与创造性;细化培养过程,切身体会项目与比赛中的专业性与乐趣;明确培养目标,切实做到大学生创新创业能力得到提升。通过三方协作以及三位一体化培养思路,基于这一创新培养模式,江西理工大学碳纳米材料及柔性器件实验室团队探索提出了“项目+竞赛”新模式并组织大学生参与的训练项目与比赛成绩都有很好的结果,获奖囊括了国家级与省级项目与竞赛;更重要的是每一位参与比赛的大学生的创新创业能力都得到了极大的培养和提升,真正将专业知识与实践能力相结合,树立了创新思维与团队协作能力,这对于未来的成长积累了丰富的经验,这一成功案例可以很好地推广各大工科院校。此外,大学生通过参与创新创业项目与比赛,进一步加强了对专业知识的学习与理解,将专业知识运用于实际生活与工作,这对于高等教育具有很多反哺作用,真正实现为学生为中心,以产出为导向的全面发展的教育理念。