媒介视阈下的南京大屠杀(1937—1949)*

——对《南京大屠杀史料集》第64卷的补充叙述

2023-01-17郭洋

郭 洋

(南京理工大学马克思主义学院,江苏南京, 210094)

自20世纪80年代开始,学术界持续关注南京大屠杀研究,不断推出研究著作,特别是72卷本《南京大屠杀史料集》,让南京大屠杀研究成为学术热点和社会焦点。既有研究已经充分证明南京大屠杀发生后,中国的官方和民间媒介以多种形式记载、传播了相关情况。《南京大屠杀史料集》第64卷的主题便是“民国出版物中记载的日军暴行”。该卷收录中国第二历史档案馆所藏有关南京大屠杀的民国图书26种,遗漏不少信息。受技术限制,十几年前的学者只能从中国第二历史档案馆典藏的民国出版物中寻觅南京大屠杀的痕迹,而今天的学者则可以充分借助各类史学数据库,在更大范围内、更全面地寻觅民国出版物中的南京大屠杀痕迹。在南京大屠杀史实建构与记忆传播链条中,民国时期的相关记载极为重要,它们是南京大屠杀学术发展史上的最初文本。本文对1937至1949年间中国官方、民间各类媒介(报纸、期刊、图书、宣传小册子等)所记载的南京大屠杀情况进行梳理,以弥补十多年前《南京大屠杀史料集》第64卷所留下的遗憾。

一、事件发生初期相关情形已见诸报刊

中国共产党较早关注到日军在南京的暴行。1938年1月,中国共产党创办的《新华日报》(汉口版)多次报道日军在南京的血腥暴行,高兴祖、孙宅巍对此进行过探讨。[1]随着数位亲历南京大屠杀的第三方人士陆续离开南京,他们开始用各种方式讲述与传播南京大屠杀的相关情况。留在南京的欧美记者——《纽约时报》的提尔曼·都亭、《芝加哥每日新闻》的A·T·斯提尔、美联社记者麦克丹尼尔等撰写的报道,拉贝发出的抗议函和书信,贝德士撰写的信函,是关于南京大屠杀史实建构的第一手文本,是南京大屠杀事实早期传播的重要信息来源。《大公报》主编张季鸾在《为匹夫匹妇复仇》一文中说:“敌军占南京后,屠杀难民,淫污妇女,报告甚多,都是外侨所传。”[2]这证明当时张季鸾主笔的《大公报》是靠外国友人传出的信息才了解南京大屠杀详情。中国共产党在法国发行的《救国时报》,于1938年1月间密集报道了南京大屠杀有关情况,稿件的信息源也为第三方人士。[3]

外侨平安离开南京后,开始用多种方式发声。1938年3月1日,美国传教士费吴生在广州做了一次题为《日本兵在南京》的演讲,向民众揭露日军在南京的暴行。3月16日,香港英文报纸《南华早报》将费吴生演讲内容整理成文字刊出,题为The Rape of Nanjing(南京的暴行)。这一报道随后被国内多家报刊转译。《世界展望》杂志转译此文时,将题目改为《南京大屠杀目击记》,此后“南京大屠杀”这一名词逐渐流传开来。1938年8月2日,《新闻报》刊载了一篇题为《立即实行撤退汉口平民,避免南京大屠杀之再现》的报道。在1938年内,“南京大屠杀”一词越来越多见诸报刊。

1938年2月,积极揭露日军暴行的贝德士写信给在上海的英国记者田伯烈,并随信寄来他撰写的见闻,拜托田伯烈写一本书,以让外界知道南京大屠杀。田伯烈接下此任务,决定将南京安全区文件、贝德士和费吴生的书信作为书的附录,揭露日本军队的罪行。[4]田伯烈编纂的这本书中文名为《外人目睹之日军暴行》,影响甚大。1938年7月,正中书局出版此书的中文版,凡317页。田伯烈在序言中写道:“敬以本书贡献给全世界为集体安全的前途与战争恐怖的消除而奋斗的人士,并且向帮助我完成本书的朋友们表示谢意!”[5]田伯烈还积极为英美杂志供稿控诉日军暴行,一些稿件甚至被日本新闻检查机关强行扣押。[6]国民政府国际宣传处非常重视田伯烈撰写的这本书,将其译成多种文字,利用国民党在美国、英国、法国、香港、澳门、新加坡等地的组织,通过合法合理途径予以传播。可以这样说,南京大屠杀事件发生半年后,国共两党高层已广知此事,只不过限于战时条件,个中详情仍不清楚。

二、官方和民间媒介对南京大屠杀事实的持续建构与传播

通过一些专业的史学数据库,我们可以在宏观上对南京大屠杀于战时传播的情形有整体印象。报纸与期刊方面,笔者在《申报》数据库[7],以“南京大屠杀”做字词检索,可得结果161笔,开始自1938年11月24日,结束于1948年11月25日。在上海图书馆全国报刊索引数据库[8],以“南京大屠杀”于近代期刊子库中做全文检索,剔除无效信息,可得结果86笔,开始于1944年,结束于1948年;于近代中外文报纸子库中做全文检索,可得结果359笔,开始于1937年12月16日,结束于1948年2月20日。另在数据信息收藏量更大的中国国家图书馆开发的中国历史文献总库·近代报纸数据库中[9],以“南京大屠杀”做任意词检索,可得结果595笔。这跟上图中国近代报纸数据库的359笔应该有较大重复,但仍可想见数量之多。根据国图数据库的检索结果,晚至1949年7月7日,复刊后的《新华日报》还刊载了一篇《纪念七七痛忆南京大屠杀》的报道。

图书方面,笔者以“南京大屠杀”在中国历史文献总库·民国图书数据库[10]中进行全文检索,可得31笔结果。这31种图书与《南京大屠杀史料集》第64卷所收录的26种图书完全不重复。以“南京暴行”在该数据库中进行全文检索,可得20种结果。以上两次结果并不重复。由此可见,对南京大屠杀有所记载的民国图书至少在70种以上。从具体条目来看,“屠杀”“暴行”“惨案”等词汇大量被使用,足见时人对侵华日军战争罪行的深刻认识。

综合以上数据可初步判断,南京大屠杀在1937至1939年间已经广泛见诸报刊与图书,相关文本颇为丰富。笔者所做的检索工作已足够证明南京大屠杀在民国时期已经是官方和民间广为熟知的事件,绝非虚构而成。不过在当时的情况下,针对南京大屠杀的学术研究还十分有限。时至今日,这些文本已成为弥足珍贵的史料,价值非凡。下面笔者选取一些重要的记载做举例说明。

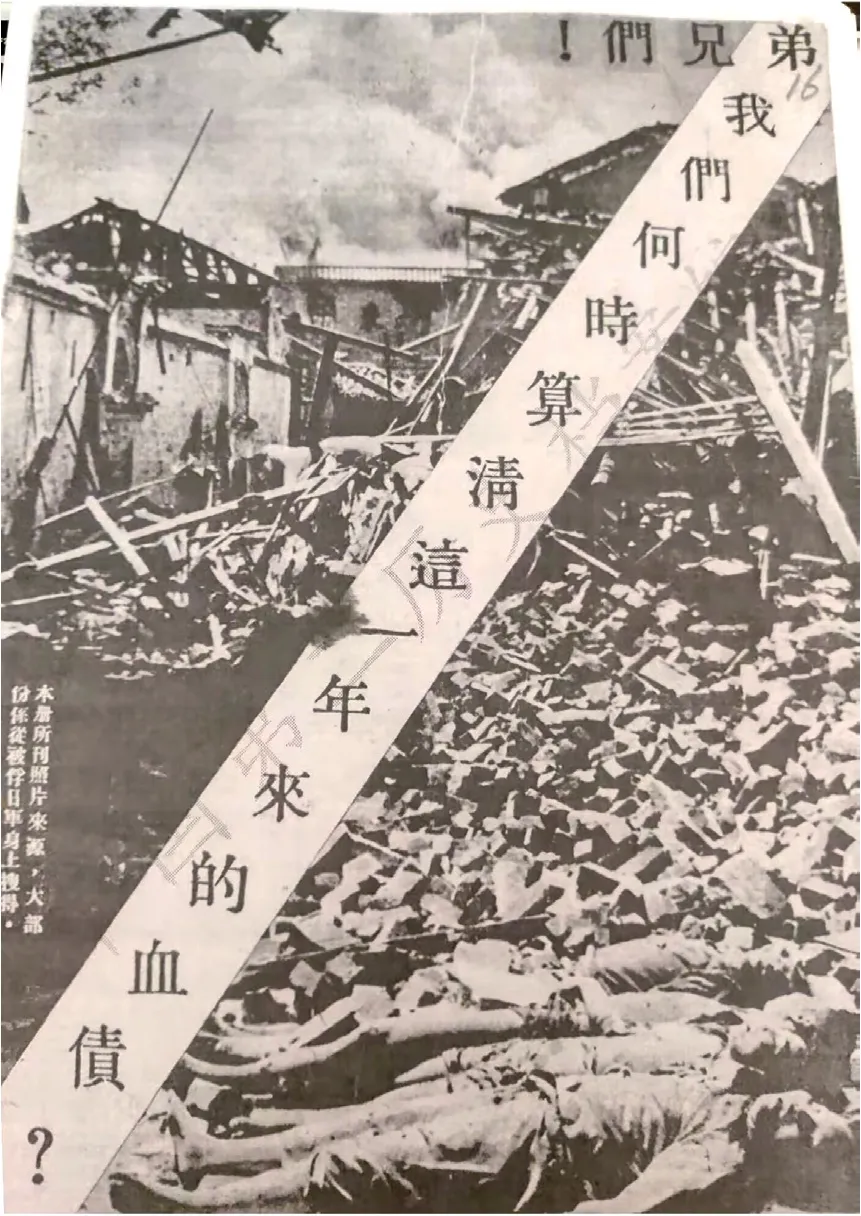

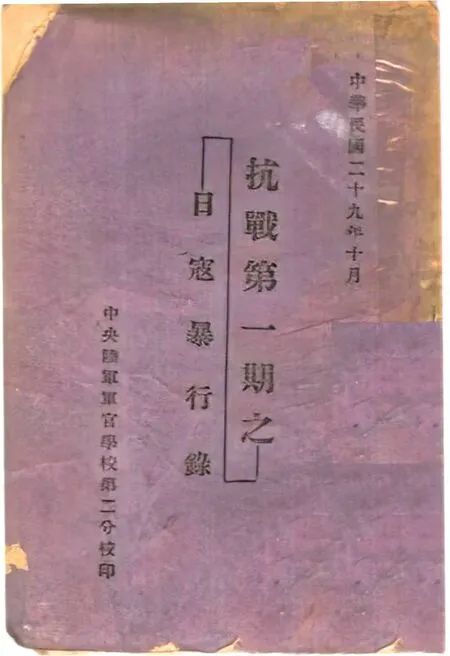

1938年4月,一本题为《日寇暴行目击记》的书在国内出版传播,内容记载了日军在中国各地的暴行。在讲到日军在南京的暴行的时候,举出了其所犯“凶杀儿童”“借登记良民证实行惨残杀”“焚烧房屋”“奸淫幼女老妇”“虐待尸体”“抢劫”“杀人竞赛”等罪行。1938年7月,国民政府军事委员会政治部编印了一本《日寇暴行及我抗日英雄实录》。书中前半部分为记录日军暴行的照片,触目惊心。在国民政府颁发的《对民众宣传大纲》中,强调要注意宣传敌人的残暴,举出了五类日军的残暴行为。国民党中央陆军军官学校于1940年编纂的《抗战第一期之日寇暴行录》有这样一条记载,“日军自占京沪一带,华人被屠杀者三十万人”。[11]这是笔者第一次见到民国文献记载中出现“三十万”的叙述,既有研究未曾提及此文献。

至抗战胜利,国民政府还都。随着战后审判之展开,南京大屠杀已经成为各方公认的战争罪行事件,不容否认和抹杀,更不存在虚构之说。南京罪行调查委员会自1945年11月便已经开始工作,展开初步调查。根据南京红万字会与崇善堂的判断,预计我同胞被杀害者在20万以上。[12]1947年12月13日,南京市为缅怀在南京大屠杀中的遇难同胞,决定将12月13日确定为南京市的忠烈日。南京各界代表举行追悼大会,蒋介石手书“永念国殇”四个大字。[13]在1946至1949年间,仍有许多书写南京大屠杀事实的图书和报刊文章。一言以蔽之,在全面内战的隆隆炮火中,民众并没有忘却数年前发生的民族悲剧。

三、结语

本文通过寻觅南京大屠杀发生后不久出现的相关历史痕迹,用铁的事实证明南京大屠杀事件绝非虚构,且基本可以判断:在1938至1949年之间,南京大屠杀事实和记忆已经得到初步建构和传播,虽不能说一定是广为国人所知,但一定不是隐没无闻。在多种形式的民国出版物中,保存着相当多有关南京大屠杀的记载。《南京大屠杀史料集》第64卷在这方面只收录了26种民国图书,应该说是远远不够的。总而言之,在南京大屠杀事件成为国家和民族记忆的发展历程中,民国时期是不可忽略的一个阶段。