侧卧位深度镇静下气管拔管对高血压手术患者心血管应激反应、上呼吸道并发症及心理状况的影响研究*

2023-01-13卢泽安曾文聪李晓明纪浩聪

卢泽安,曾文聪,李晓明,纪浩聪

(惠州市第一人民医院 麻醉科,广东 惠州 516003)

气管插管全麻后拔除气管导管容易引发心血管应激反应,尤其是高血压患者的血压可进一步升高,与此同时心率增快、心肌耗氧量增加,甚至导致心肌缺血和心脑血管意外,而在深度镇静下进行气管拔管有助于减轻应激反应[1]。汤斌铨等[2]的研究表明,侧卧位气管拔管可有效改善呼吸功能。因此,侧卧位深度镇静下气管拔管可能有助于改善高血压手术患者心血管应激反应、呼吸功能等,但目前相关研究甚少。患者围术期焦虑情绪可能增加生理和心理应激反应而影响手术情况,需予以关注[3]。本研究通过前瞻性对照研究,探讨了侧卧位深度镇静下气管拔管对高血压手术患者心血管应激反应、上呼吸道并发症及心理状况的影响,可为高血压手术患者气管拔管提供优良指导方案,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

前瞻性连续选取2020 年7 月至2022 年3 月惠州市第一人民医院老年高血压择期行腹腔镜胆囊切除术(LC)治疗患者100 例为研究对象,采用随机数字表法将其分为侧卧组(n=50)和仰卧组(n=50)。侧卧组中男22 例,女28 例,年龄45~75 岁,平均(66.35±7.95)岁;体重45~82 kg,平均(65.41±9.58)kg;高血压Ⅰ期27 例,Ⅱ期18 例,Ⅲ期5 例。仰卧组中男20 例,女30 例,年龄48~71 岁,平均(65.82±8.18)岁;体重46~86 kg,平均(65.78±9.11)kg;高血压Ⅰ期30 例,Ⅱ期17 例,Ⅲ期3 例。侧卧组和仰卧组的性别、年龄、体重、高血压分期等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患者拟行择期腹腔镜下胆囊切除手术;②美国麻醉医师协会(ASA)Ⅱ级;③均符合中国高血压防治指南(2018 年修订版)[4]中高血压诊断标准;④规范进行血压控制治疗,术前血压控制在160/90 mmHg 以下;⑤自愿入组,知情同意。

排除标准:①两周内有上呼吸道感染史、合并肺疾病、合并心功能不全、合并阻塞性睡眠呼吸暂停综合征;②体重指数BMI 在30 kg/m2以上③存在误吸高危因素;④面罩通气或气管插管困难;⑤合并颈椎疾病患者等。

1.2 麻醉方法

两组均常规进行气管插管全身麻醉,麻醉前半小时进行0.3 mg 东莨菪碱肌肉注射,入手术室后常规建立上肢静脉通道,进行2~5 mL/(kg·h)的乳酸林格氏液滴注,采用多功能监护仪连续监测心电图、血氧饱和度(SpO2)、脑电双频指数(BIS)、呼末二氧化碳分压(PETCO2)和进行肌松监测(TOF)。麻醉诱导采用0.3 mg/kg 的依托咪酯、0.2 μg/kg 的舒芬太尼、0.2 mg/kg 的顺阿曲库铵、2 μg/kg 的瑞芬太尼静脉注射,药物充分起效后行气管插管。设置潮气量6~8 mL/kg 之间,呼吸比为1∶2,呼吸频率为12~15 次/min,PEEP为6~8 mmHg,呼气末二氧化碳分压维持在35~45 mmHg 且气道压<30 cmH2O。吸入1%七氟醚并静脉输注2~4 mg/(kg·h)丙泊酚和0.1~0.3 μg/(kg·min)瑞芬太尼维持BIS 在40~60 之间。手术结束前给予1%罗哌卡因10 mL 行切口局部浸润镇痛。

手术结束后继续泵注丙泊酚并停用其他麻醉药物,维持BIS 值在65~75 之间,患者呼吸开始恢复时静脉注射0.05 mg/kg 的新斯的明和0.02 mg/kg 的阿托品拮抗残余肌松,待患者规律自主呼吸规律,呼吸频率≥8 次/min,潮气量≥5 mL/kg,双肺无干湿啰音,TOF≥0.9,行口腔吸引后拔除气管导管并停止泵注丙泊酚。侧卧组在侧卧位和抬高头部15°的情况下气管拔管复苏,仰卧组在仰卧位气管拔管复苏,气管拔管后于中流量鼻导管吸氧。如SPO2<95% 或考虑呼吸道不通畅时放置口通气道并调整头位,必要时托下颌或通过麻醉面罩自主呼吸或加压给氧,完全不能通气时气管插管,考虑分泌物阻塞时给予吸痰。

1.3 观察指标

①通过监护仪器监测记录两组麻醉诱导前(T0)、气管插管即刻(T1)、气管插管后5 min(T2)、拔除气管导管后1 min(T3)、拔除气管导管后5 min(T4)的平均动脉压(MAP)、心率(HR)、SpO2等心血管应激反应指标。②统计比较两组舌后坠发生状况及喉痉挛、呛咳、咽部不适、声音嘶哑、肺炎等上呼吸道并发症发生状况,计算比较两组舌后坠发生率和上呼吸道并发症发生率。③采用Ricker 镇静-躁动评分(SAS 评分)[5]评价比较两组拔除气管导管期间的躁动程度,分值1~7 分,分值越高患者躁动程度越严重,其中1分为患者呼之不应,2 分为深度镇静,3 分为镇静且易唤醒,4 分为安静且合作,5 分为躁动但可劝止,6 分为躁动且不能劝止,7 分为过度躁动。④术前1 d 和麻醉苏醒后均采用焦虑自评量表[6]评价比较两组患者的心理状况,根据患者最近一星期的情况进行评价,共20 个条目,每个条目分为没有或偶尔、有时、经常、总是如此4 个选项,对应分值1 分、2 分、3 分、4 分,总分×1.25 为标准分,结果采用标准分,50 分为划界分,分值越高提示焦虑情绪越严重。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 软件(IBM,美国)进行数据的统计学分析。计数资料以百分率(%)表示,比较采用χ2检验或Fisher 确切概率检验。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差()表示,比较采用t检验,多次重复测量的计量资料,采用方差分析,进一步两两比较采用SNK-q检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组心血管应激反应指标比较

两组T0、T1和T2的心血管应激反应指标比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与T0比较,两组T3和T4的MAP 和HR 升高而同期SpO2降低,差异有统计学意义(P<0.05);侧卧组T3和T4的MAP 和HR 低于仰卧组,同期SpO2高于仰卧组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组心血管应激反应指标比较(n=50,)

表1 两组心血管应激反应指标比较(n=50,)

注:†与同组T0比较,P<0.05。

2.2 两组舌后坠发生率和上呼吸道并发症发生率比较

侧卧组舌后坠发生率低于仰卧组,差异有统计学意义(P<0.05);而两组喉痉挛、呛咳、咽部不适、声音嘶哑、肺炎等上呼吸道并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组舌后坠发生率和上呼吸道并发症发生率比较(n=50)

2.3 两组躁动情况和心理状况比较

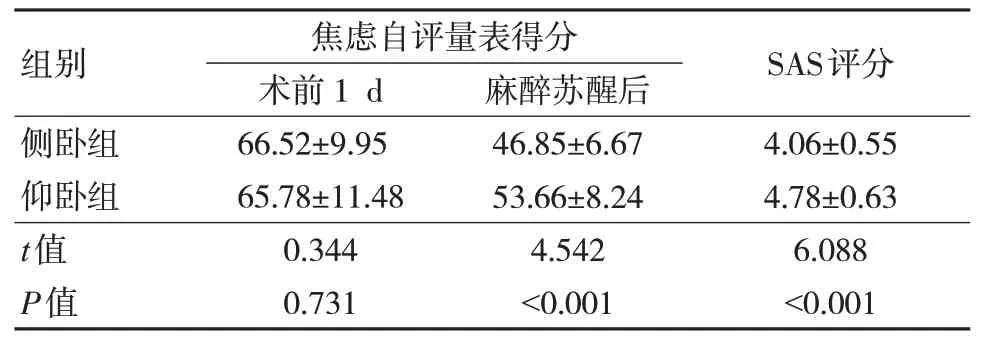

术前1 d 两组焦虑自评量表得分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与术前1 d 比较,两组麻醉苏醒后焦虑自评量表得分均降低,差异有统计学意义(P<0.05);且侧卧组麻醉苏醒后焦虑自评量表得分低于仰卧组,差异有统计学意义(P<0.05)。侧卧组SAS 评分低于侧卧组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组躁动情况和心理状况比较(n=50,,分)

表3 两组躁动情况和心理状况比较(n=50,,分)

注:†与同组术前1 d 比较,P<0.05。

3 讨论

在气管插管全麻中,进行气管插管和拔管操作均可引发呼吸道强烈刺激,从而引发气道变化和导致低氧血症的发生,并可引发心血管强烈应激反应,导致血压的升高和心率的加快,心肌耗氧量增加,严重者可引发心血管疾病而影响预后[7-8]。本研究中,深度镇静下气管拔管导致患者的平均动脉压升高、心率加快且脉搏血氧饱和度降低,仰卧组有40%的患者出现了舌后坠,部分患者出现了呛咳、咽部不适、声音嘶哑、肺炎等上呼吸道并发症,进一步证实了全麻气管插管患者的拔管操作可造成心血管应激反应和呼吸并发症,可能对患者心功能和呼吸功能造成不良影响。因此,减轻气管插管全麻患者拔管时心血管应激反应和呼吸系统并发症是目前需解决的热门课题。

在深度镇静下进行气管拔管有利于减少麻醉恢复期患者的心血管应激反应和呼吸系统并发症,尤其适用于存在高血压、冠心病、呼吸系统疾病等基础疾病的手术患者[9]。目前深度镇静下气管拔管常在仰卧位下进行,患者存在呼吸道梗阻以及微误吸风险,且拔管后舌后坠发生率较高。已有多个研究表明,通过改变体位,抬高头部、侧卧等有助于减轻气管拔管的应激反应[10-11]。本研究尝试在侧卧位和抬高头部15°的情况下进行深度镇静下气管拔管,应用于老年高血压LC 治疗患者,与仰卧位深度镇静下气管拔管患者进行了比较。结果显示,在侧卧位和抬高头部15°的情况下进行深度镇静下气管拔管有助于降低拔管期间患者的MAP 和HR,提高同期SpO2,患者舌后坠发生率也由40% 降低至18%,SAS 评分明显降低,但上呼吸道并发症发生率无明显降低,总体来说患者心血管应激反应减轻,呼吸通气状况改善,相关不适减轻,患者的躁动控制情况更好,其原因可能为在侧卧位头部抬高的情况下为患者的气道为圆形,减少了仰卧位情况下的咽部塌陷,从而更有利于咽部气道及其通畅性的维持,加之侧卧位是生理睡眠体位也更有利于通气和改善氧合[10],因此,老年高血压LC 治疗患者改用侧卧位和抬高头部15°的情况下进行深度镇静下气管拔管可行性和安全性更佳。

手术患者由于对手术情况的担忧,加上气管插管、麻醉苏醒不适等可影响患者的心理应激,患者常存在紧张、恐惧、焦虑等情绪。随着现代医学模式的转变,手术治疗不仅要求手术和麻醉的顺利进行,患者的心理情绪也受到明显重视,辅助患者生理和心理方面平稳度过围术期十分重要[12-13]。本研究中,术前1 d 患者的焦虑自评量表得分平均在66 分以上,明显高于临界值的50 分,患者焦虑情绪明显,需有效临床干预。而相对于仰卧位,侧卧位情况下深度镇静下气管拔管患者麻醉苏醒后的焦虑情绪得到更好的控制,平均在临界值50 分以下,多数患者的焦虑情况控制良好,患者在睡眠过程拔除气管导管、肌松药物充分代谢等有利于减少患者术后不适和恐惧心理,有利于其情绪控制,从而更好地配合后续治疗和康复工作,保障疗效。

综上所述,在侧卧位和深度镇静下进行气管拔管对老年高血压择期LC 患者心血管应激反应、麻醉苏醒期躁动和焦虑心理均有改善作用,且可减少舌后坠的发生,是老年高血压择期LC 患者气管拔管优质方案,值得应用。