捷克电影中的“怜悯”与“至善”

2023-01-09张冲

翻译家高兴说:“20世纪五六十年代出生的人都有着不同程度的俄罗斯情结和东欧情结。而那段岁月中,电影,尤其是露天电影又有着怎样重要的影响。那时,少有的几部外国电影便是最好看的电影,它们大多来自东欧国家,几乎吸引了所有人的目光。”为何这些东欧电影能吸引当时人们的目光,其中较为重要的原因在于,东欧文明由希腊的理性精神和希伯来的信仰文化融合而成,他们在讨论“至善”“爱”等核心问题时与中国传统的“仁”“和”思想等在形式与内容方面不尽相同。

2011年“捷克电影新浪潮”领军人物伊利·曼佐比较了当下捷克电影与1960年代的“捷克斯洛伐克电影新浪潮”时期电影的不同,他说:“新浪潮时期”电影创作者们经常聚集在一起探讨艺术形式与内容,即使是一个很平庸的作者,也会被群体讨论的良好氛围激发出灵感而创作出优秀作品。他最后总结说:“如果要我用一个词,来描绘现在的电影和我那时电影的不同,我会说现在的电影总体来说缺少‘怜悯。”伊利·曼佐所说的“怜悯”一词,它关联着艺术作品的目的、功效与意义等问题。本文就围绕“什么是怜悯”“什么是真正的人”“从日常生活中发现普遍规律”这三个方面,对当代捷克电影进行简单的文化剖析与研究。

捷克电影中的“怜悯”

捷克电影导演伊利·曼佐认为1960年代的“捷克斯洛伐克新浪潮电影”具有“怜悯”性,其时适逢1960 年代初期捷克开始推动“带人性面孔的社会主义”,社会各界强烈呼吁改革,文化界的知识分子纷纷以不同形式的艺术创作反映此社会议题,“新浪潮”的众多年轻成员也积极参与其中;再加上彼时的捷克斯洛伐克艺术家更愿意在艺术形式方面进行先锋实验的尝试,以及内容方面的大胆突破与创新,使得这一时期的电影作品佳作频出。

关于“怜悯”,中外诸多思想家都对其进行过论述,如亚里士多德在《诗学》中说“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿,通过引发怜悯和恐惧使这些情感得到疏泄”。亚氏还论述了一系列与“怜悯”相关的问题,如被“怜悯”的对象应是“好人”或者叫“英雄”,他们往往是“能做和敢做可怕”之事的人,要在“活下去还是毁灭(To be or not to be)”的两难之间进行选择和决定。孟子也说过“仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也”。

以上诸位关于“怜悯”的讨论,其逻辑与苏格拉底的“灵魂”假设说及“至善的理念世界”相似或一致。捷克作家赫拉巴尔认为“比头上的星空或内心的道德法则更多的东西,便是叔本华所说的最高法则,是爱,而这爱便是同情”。赫拉巴尔所说的“同情”“怜悯”直接影响了伊利·曼佐,曼佐一共拍摄了5部赫拉巴尔的小说,其中《严密监控的列车》(1966),该电影获得了当年的奥斯卡最佳外语片奖。“赫拉巴尔的作品大多描写普通、平凡、默默无闻、被抛弃在‘时代垃圾堆上的人。他对这些底层人物寄予同情与爱怜,并且融入他们的生活,发现他们心灵深处的美。他的小说是最具捷克味道的作品。”

苏格拉底说“美德是对恐惧的卡塔西斯”。“美德”即是有辨别“善恶”的能力且有“怜悯”之情,若无“美德”与“怜悯”,“恐惧”会带有破坏力地摧毁所有,从哲学与神学逻辑来看,也是世界毁灭的征兆。电影《大街上的商店》(杨·卡达尔、艾尔玛·克洛斯,1965)是捷克第一部获得奥斯卡最佳外语片的电影,影片以小镇人物木匠托尼为主要叙事角色,展示了他从被压制、被动反抗到主动反抗的过程,他们“既无法将他推开,也无法激发他的活力”,已经到了末日毁灭“大灭绝的地步”,“虚无胜利了”,而非存在需要再次被神化。

电影《约瑟夫·基利安》(扬·施密特、帕维尔·祖拉契克,1963)和卡夫卡的小说《城堡》或贝克特的戏剧《等待戈多》一样,人的存在、存在的意义以及终极目的在观众热烈而焦灼的目光处,无法找到答案,徒见一片荒诞,而观众及角色无处安放的“怜悯”之情生发出了深刻的思考,这是一种以刺激方式激发的“怜悯”与“思考”,可以这么说“怜悯”引发了思考以及人类的选择、行动与发展。

“真正的人”:捷克的“饥饿艺术家”与“帅克”

对“人”的关注是西方经典哲学的一个重大转向,“认识你自己”是苏格拉底终生信奉的哲学信条,联系着三个关于“人”的终极问题及什么是“真正的人”这个问题。在东欧神学语境里关于“什么是真正的人”亦与“认识你自己”息息相关,且有一套他们的话语体系与认知逻辑。

在西方哲学体系中“人类的灵魂从至善的理念世界来”,在东欧电影中“真正的人”既可以喻指为跑出柏拉图的“洞穴”外、看到了可见的“光”及意识到了“太阳”与神圣“灵魂”存在的人,也可以指认识了“人的二性”的人,如《索尔之子》(贝拉·塔尔,2015)、《严密监控的列车》(伊利·曼佐,1966)等。《严密监控的列车》通过火车站见习员米洛什的爱与“怜悯”的经历,完成了他真正男人这一建构动作,在“炸纳粹火车/自己幸福谈恋爱”之间,米洛什选择了前者,以“牺牲/救赎”这一模式完成了对自己的超越,也使得他从“男孩”变成了“男人”。捷克式“真正的人”不同于波兰的严肃和罗马尼亚的沉重,捷克作家伊凡·克里玛对捷克式的“真正的人”描述为“卡夫卡式”同“哈谢克式”的结合。“卡夫卡式”是形容对荒谬的深刻认知与痛苦挣扎,而“哈谢克式”是能够藐视这种荒谬并以幽默来面对暴力及进行消极抵抗。

捷克作家赫拉巴尔总结说世界“最大的英雄是那些每天过着平凡生活的普通人,是我在钢铁厂和其他工作地点认识的人,是那些在社会的垃圾堆上而没有掉进混乱与惊慌的人,是意识到‘失败就是胜利的开始的人。”这些是伊利·曼佐电影中的“真正的人”,也是整个“捷克新浪潮”電影中引起人们“怜悯”的“好人”。

那么什么是“真正的人”,是具有“贵族道德”的“质真若渝”之人,还是充满了精明之人?所以在赫拉巴尔关于“真正的人”定义中,可以见到这样的关键词——有怜悯心的人、有主体性的人、能行动的人、能思考的人。如果按照捷克文化与电影中所论述的,他们亦是那些“珍珠”般的人,他们如捷克中世纪神秘主义者雅各布·勃姆在他的作品中将人类生活描述为:“‘珍珠总是出现在底部的深渊。珍珠即意味着伴随着我们生活的希望,《底层的珍珠》这部作品的名称对赫拉巴尔而言或许具有相同的含义。”“不经省察的人生是不值得过的人生”,所以可以说在某种程度上来说,他们是“认识你自己”的人,是真正的人。

列夫·托尔斯泰说:“如果你感受到他人的痛苦,那么你才是人。”在托尔斯泰看来,经过思考,达到对他人的“怜悯”才能使人成为“真正的人”,而激发“怜悯”之情的人应该是来自附着“历史内容”的现实与生活中。捷克导演米洛斯·福尔曼在新世纪拍摄的纪录片中谈了自己的创作观,他厌恶“那些胡言乱语、不真实、矫揉造作的社会主义现实主义电影”,而渴望“在银幕上见到真实的人。让他们讲话或唱歌,像他们每天讲话那样讲,对我来说是一幅美景”。展现拥有真情实意、处于真实世界的人,是福尔曼的创作动力,也是他拍电影的目的。

在福尔曼的镜头里这些“质真若渝”的年轻人在他看来是“真正的人”,他们在逐渐成为大人的过程中,获得了聪明、精明的“其民察察”,逐渐失去了“淳淳”的本真。“真正的人”是拥有了自由chi、宇宙意志的人,“饮血”的人,通晓理性而后掌握真理的人,还是质真之人?捷克电影中,各个角度都将其呈现,且能自圆其说。

捷克影像的“诗歌主义”与“琐事的力量”

捷克电影史学家扬·鲁科什从外在因素方面分析了1960年代“捷克斯洛伐克电影新浪潮”成功的原因:“1945年电影的国有化,这项体制是为了保障捷克斯洛伐克电影在财政和创造性上的独立。从1963年前后开始的政治自由化,不仅仅带来了新一届毕业于FAMU的学生,还带来了‘捷克斯洛伐克电影奇迹,捷克斯洛伐克电影在国际电影节上赢得声誉,在威尼斯、戛纳、卢迦诺、曼海姆、奥伯豪森,甚至赢得了几项奥斯卡奖。”

除了外在因素,更重要的一点是捷克电影对艺术形式、思想及形而上问题的思考这是其最重要的因素。如他们的哲学家贝尔纳德在《论书籍与审查制度》中说,应该禁止这些书的出版“煽情式的:在对仍具有争议性的话题进行讨论时,更多使用煽情式语调而非经过思虑的言辞——为此必须对这些话语进行冷静清醒的省视”,“无考量价值——该书既缺乏教育意义也没有娱乐作用。”

赫拉巴尔喜欢从普通人活色生香的日常生活中发现“琐事的力量”与美好。他说,对他来说“最重要的是生活、生活、生活。观察人们的生活,参与无论哪样的生活,不惜任何代价。因此,从事随便那种职业在我无所谓……从这些职业流进我心田的千百种意象和感受,使我的幻想恣意驰骋”。作家米兰·昆德拉认为,“日常生活,它并非只是无聊、琐碎、重复、平凡;它还可以是美。比如说氛围的魔力。”同样,昆德拉也认为“无意义琐事”具有“巨大而神秘的力量”。在《玩笑》(亚罗米尔·伊雷什,1969)中,日常生活中情侣间互寄明信片写情话、互相调侃的话语,如玛格丽特给路德维克写的明信片上写着:“亲爱的路德维克,这太美妙了,我已经学到了很多新的东西,比如说关于托洛茨基(苏联著名政治党内反对派)。”

这里有健康的灵魂,保罗教我们唱新歌。现在我见识到了乐观主义的力量,我很开心——你的玛格丽特。“路德维克回复的明信片上写着:“亲爱的玛格丽特,乐观主义是人类的精神鸦片,健康的灵魂是愚蠢的巢穴,托洛茨基万岁!你的路德维克。”日常的一句玩笑话毁掉了路德维克的一生,给他带来了牢狱之灾及二十年的背井离乡。即使当他想向敌人复仇时却又被狡诈的顺应实事的情敌及所谓的“朋友”反利用,导致他再次陷入愤怒与无力之中,《玩笑》是伊雷什对政治问题与人的发展的一种深度思考,虽不同于《局外人》,但世界的“荒诞”没有时间与空间可供逃离,其虚无及黏稠的无力感让路德维克只想找个“并不想打的人”来打,以此行动来继续存在下去。

布拉格作为结构主义语言学与形式主义新批评研究等的重镇,其艺术家与知识分子在创作的过程中,多倾向于将时下正在探究的一些形式上的实验与抽象的思考介入到作品中去。比如捷克“旋覆花社”坚持超越存在于人们感觉和认识之外所谓客观实体“物自体”的观念,朝无产阶级、共产主义的方向前进。“诗歌主义”是新创之词,有“纯粹诗”的意思,致力于此运动的“诗者”视詩歌为非逻辑的联想和随兴的 游戏,视追求生活享受为自由人的一个指标。诗歌主义认为生活本身即是一种艺术形式,希望所有的艺术都受其庇护。其崇高但模糊的理性目标是让生活与艺术融合为一,这样,在遥远的未来,艺术即是生活,生活即是艺术。此理论的主导者是塞弗尔特的好友泰格。捷克艺术的“诗歌主义”在捷克电影中有迹可循,如亚罗米尔·伊雷什的电影《哭泣》中对人的出生进行了论述:“当你第一次睁开眼睛时,好像你无所不知,然后你开始遗忘。不要洗盘子,把草莓吃掉,或者洗盘子,把草莓放在那儿,我们会把它们放在床边,假装在读书。”一是讲出生时从“至善的理念世界”到来且无所不知,但因为“身体”诱惑与欲望的存在,开始遗忘,与苏格拉底的“学习-回忆”说、“美德即知识”说相呼应;而后半部分切割开语言的能指与所指的联系,让“洗盘子”“草莓”与“读书”在能指链与所指链上产生漂移,使得语言充满多元与歧义的效果,也含有不可知、不确定的效果。

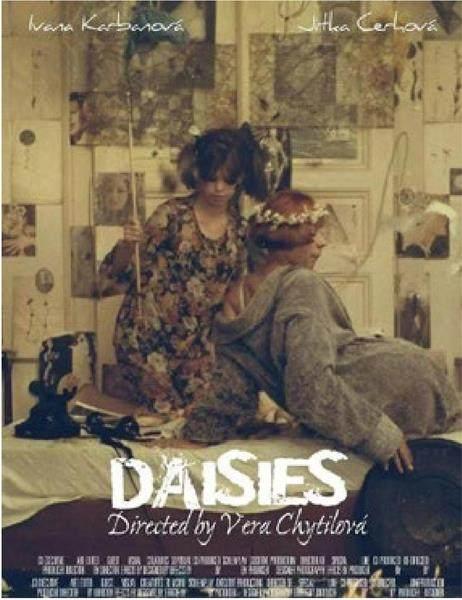

电影《雏菊》(希蒂洛娃,1966)里的“影像诗意”因其没有固定的因果关系。密集影像因果关系缺席的连缀与剪辑,使得整部影片充满了歧义与对语义的破坏力量,但这些并非希蒂洛娃的即兴创作,因为她“对那种混乱的即兴创作不感兴趣,它们毫无意义,你必须专注于你当下想做的,这是必须,不仅要讲一个故事,还要讲一个有意义的故事,自由是这个过程中最重要的部分,事情在改变、在发展,我也在改变,有时候没有灵感涌现,那么我就去检查我的剧本”。意即《雏菊》中的创作是在剧本阶段就被建构完成的。电影女孩们如此描述此在的世界:“这世界上的一切都堕落了”,在她们无所事事的路上,有背景有骑车而过的工厂工人,有在河里工作的人,与女孩们的无所事事构成“阶层”与“存在意义”及对“虚无”问题的思考。影片结尾两个进行破坏的女孩打扫干净代表“富有”与“权威”的豪华宴会厅,躺在桌子上讨论“快乐”时她们头顶的水晶灯掉了下来,与此同时嵌入剪辑中的是“原子弹”爆炸,呼应了影片一开始关于“毁灭”的讨论。导演希蒂洛娃在访谈时所说:“一件事可以同时既积极又消极,这要取决于视点,总是开始时诞生,结尾时死亡,中间发生了什么呢?只是好玩吗,还是有更多东西?如果一切都无意义,那么意义在哪儿?”在她的电影《雏菊》中出现了“苹果”,从西方文化的角度看,它喻指着辨别善恶与形成个体判断的开始,并且“当个体对于独立做出判断越来越自信,从而不受外部(从国家到教会)施加的限制和结构约束时,自我作为评判真理的一种关键模式”。这种“自我判断”的模式其影响与后果甚至超出了想象,如塔可夫斯基的电影《飞向太空》(1972)里中微子人哈丽面对人类的争吵,她这样说:“你们人类每个人都有自己的观点,这就是为什么你们争吵。”超现实主义电影《为年轻的刽子手辩护》(帕维尔·祖拉契克,1970)中也有此類的看法:“一个健康的人一天可以制造最多1万个想法”,这还不够,人类为了拥有更多的想法甚至发明“思考机器”来制造更多的想法。

这就是吃了“苹果”之后个体主体性出现与“自我判断”开始膨胀,导致自我迷宫或自我禁锢的形成,如何逃离,谁是对的,该相信谁,“混乱”与“秩序”的关系如何,谁能带来终极问题的解决,这是两千多年来人类一直都在讨论的普遍性问题,当代捷克电影中亦反复将其呈现。

张冲博士,武昌理工学院科研教师,北京电影学院电影学系副教授、硕士研究生导师,北京电影学院中国民族文化影像传承研究中心学术委员会研究员,ISFVF国际学生短片电影节审片、评委,曾任《北京电影学院学报》责任编辑等。

主讲课程有《电影文化研究》《新时期中国喜剧电影研究》《影视剧作理论与创作》《欧洲电影史(当代北欧与东欧电影)》《中国电影史》《中外喜剧电影比较》《电影批评方法论》《英美电视剧研究》《大师研究》等。

出版专著《电影文化研究》《1977年以来中国喜剧电影研究》,译著《行为表演艺术:从未来主义至当下》等。研究之余,也从事文学创作。