中国制造业技术进步的路径选择:兼具“技术”和“规模”的双重视角

2023-01-09朱丽媛尹逊之

李 安 朱丽媛 尹逊之

一、引言

过去几十年中,经济全球化迅速推进,伴随而来的是科技全球化的出现。大量的科技资源在全球范围内溢出和优化重组,使中国制造业得以更深入利用国内和国外两种技术资源。通过向发达国家引进或购买技术,中国制造业自主创新能力不断提升,与发达国家技术前沿不断靠近。但随着西方制造业回流以及新一轮科技革命的兴起,①王辉、王林辉:《工业智能化对社会经济发展影响的研究趋势》,《上海商学院学报》2022年第1期,第31—42页。中国面临的国际环境不断恶化,技术可供模仿的空间逐步收窄。中国共产党第二十次全国代表大会上,习近平总书记提出加快建设制造强国,加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目,增强自主创新能力。由此可见,面对新发展格局,实施创新驱动发展战略,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,已经成为当前中国的客观需求和战略手段。然而,发展中国家的技术创新水平与发达国家相比具有一定的差距,技术变迁的路径并非一成不变。随着经济接近前沿,选择变得更加重要。②Acemoglu D, Aghion P, Zilibotti F,“Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth”, in Journal of the European Economic Association, 2006, Vol.4, No.1,pp.37—74.既要创新,又要采用世界前沿的技术。关于技术路径的研究为发展中国家创新发展战略提供了方案,也提出了发展中国家将如何适应和发展的问题。但是,在不同类型创新发展战略下,规模经济的作用却很少受到关注。创新战略调整是源于不同的战略目标选择,就制造业本身来说,作为影响战略目标选择因素之一的行业规模是否对技术进步路径发挥异质性作用,不同类型的制造业如何兼具“技术”和“规模”双重内涵进行布局,是本文需要重点阐释和解答的内容。

二、相关文献综述

技术进步的模式选择一直存在关于比较优势的“要素禀赋说”和竞争优势的“技术赶超说”的相关争议。其中,“要素禀赋说”的代表学者林毅夫指出,欠发达国家的技术水平和发达国家相差较大,如果欠发达国家想快速提升技术水平,就必须引进发达国家的技术,并基于本国资源禀赋的比较优势进行引进。欠发达国家引进先进技术来提升技术水平,无疑是一种更低成本的技术进步方式。③林毅夫、张鹏飞:《后发优势、技术引进和落后国家的经济增长》,《经济学(季刊)》2005年第4期,第53—74页。欠发达国家利用后发优势通过模仿创新将颠覆性技术从发达经济体引入新兴经济体,从而从颠覆性技术中获取价值。④Wu X, Ma R, Shi Y,“How do Latecomer Firms Capture Value from Disruptive Technologies? A Secondary Business-Model Innovation Perspective”, in IEEE Transactions on Engineering Management, 2010, Vol.57, No.1,pp.51—62.由于长期的路径依赖,接受发达国家的技术扩散依然是现阶段中国技术进步的主要途径。⑤余泳泽:《我国技术进步路径及方式选择的研究述评》,《经济评论》2012年第6期,第128—134页。所以,不能过分贬低代工生产和技术模仿,忽略技术成长的一般规律,边干边学才是后发国家技术进步的主要选择。⑥郭熙保、文礼朋:《从技术模仿到自主创新——后发国家的技术成长之路》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2008年第1期,第28—35页。特别在中国经济转轨时期,模仿跟随战略更适合中国企业,⑦杨震宁、李东红、马振中:《关系资本,锁定效应与中国制造业企业创新》,《科研管理》2013年第11期,第42—52页。中国也充分利用了要素禀赋优势拉动工业经济增长。①王展祥、吴红霞:《我国工业政策的演进历程、内在逻辑与当代启示》,《上海商学院学报》2022年第2期,第94—107页。

与此相对的,也有学者从“技术赶超”角度出发,认为通过技术引进和模仿虽然可以获得国外先进的技术,技术水平迅速提高,但是本地市场的巨额收入促使大部分发展中国家放弃对技术的改进,造成对于产业技术发展趋势的忽视,从而使提升后的技术又处于落后的位置,陷入了技术“引进—落后—再引进—再落后”的“怪圈”。②吕一博、韩少杰、苏敬勤:《翻越由技术引进到自主创新的樊篱——基于中车集团大机车的案例研究》,《中国工业经济》2017年第8期,第174—192页。所以,发展中国家大多被困在一系列以低资本密集度为特点的技术中,通过溢出效应进一步增长的潜力很小。③Los B, Timmer M P,“The ‘Appropriate Technology’ Explanation of Productivity Growth Differentials: An Empirical Approach”, in Journal of Development Economics, 2005, Vol.77, No.2, pp.517—531.因此,随着发展中国家在赶超过程中与发达国家技术的日益靠近,要想实现对发达国家的赶超,不能仅仅依靠技术引进和模仿创新。相反应该通过自主创新对世界技术前沿进行赶超。④程涛、邓一星:《后发国家技术进步的陷阱:从后发优势到自主创新》,《南方经济》2007年第10期,第51—57页;黄宁、张国胜:《后赶超时期我国技术赶超的发展机会与政策取向》,《经济与管理》2015年第5期,第25—30页。Lee和Lim通过考察韩国部分产业发展的经验,发现韩国产业在技术能力建设的过程中出现了跨越式的发展,通过自主创新跳过某些技术阶段实现了技术能力的追赶。⑤Lee K, Lim C ,“Technological Regimes, Catching-up and Leapfrogging: Findings from the Korean industries”, in Research Policy, 2001,Vol.30, No.3, pp.459—483.杨飞等也认为中国目前以加工贸易为主的模式是基于比较优势的原则的,这导致中国参与全球价值链的获益很小。中国应该摒弃传统的比较优势原则,提升自主创新能力,才可以提升并巩固中国在全球价值链中的地位。⑥杨飞、孙文远、程瑶:《技术赶超是否引发中美贸易摩擦》,《中国工业经济》2018年第10期,第99—117页。李士梅和李安针对高端装备制造业,提出自主创新能力低、核心技术匮乏是制约我国高端装备制造业进一步发展的瓶颈。因此,必须尽快提高自主创新能力,提高创新要素使用效率,这对高端装备制造业的可持续发展具有重要的意义。⑦李士梅、李安:《中国高端装备制造业创新效率的测度分析》,《社会科学战线》2018年第6期,第246—250页。

一定意义上,技术选择体现了一个国家的发展战略。⑧黄茂兴、李军军:《技术选择、产业结构升级与经济增长》,《经济研究》2009年第7期,第143—151页。对于中国来说,市场条件、产业发展基础以及资源状况和其他国家明显不同,这决定了中国的技术创新路径具有一定的独特性。⑨古利平、张宗益:《中国制造业的产业发展和创新模式》,《科学学研究》2006年第2期,第202—206页。是选择“要素禀赋说”坚持技术引进来推动技术进步,还是选择“技术赶超说”坚持走自主创新“跨越式”的技术路径?已有文献证明中国科技创新陷入的困境可能与R&D异质性有关,①叶祥松、刘敬:《异质性研发、政府支持与中国科技创新困境》,《经济研究》2018年第9期,第116—132页。并实证探究了不同技术模式对技术进步的影响。宋林和郭玉晶从自主研发和技术外取的视角出发,发现自主研发可以有效促进技术进步,并且直接影响效应也最大。技术溢出不能直接作用于技术进步,但是可以通过自主研发间接作用于技术进步,作用效果与本国技术水平息息相关。技术模仿的间接影响效应和直接影响效应均为负,说明中国正在接近技术学习的“临界点”。②宋林、郭玉晶:《创新驱动发展战略下中国技术进步的路径选择》,《经济学家》2016年第4期,第63—70页。刘冬冬等采用修正的生产函数构建了技术进步路径选择模型,发现国外技术引进与模仿和外商直接投资与模仿对中国装备制造业技术进步起到正向的促进作用,国内技术引进与模仿和自主创新反而对中国装备制造业技术进步起到显著的负向影响。③刘冬冬、董景荣、王亚飞:《行业特征、要素禀赋结构与技术进步路径选择——基于中国装备制造业的实证检验》,《科研管理》2017年第9期,第132—141页。袁礼等建立了一个后发大国的内生技术进步模型,发现中国推出的创新发展战略是适应当下市场规模的现实选择,但由于中国经济处于由超大转向超强的阶段,自主创新在扩张的市场规模下对技术进步的贡献率会先降后升。为避免陷入低水平收敛陷阱,应及时推进自主创新,并以之替代模仿创新。④袁礼、王林辉、欧阳峣:《后发大国的技术进步路径与技术赶超战略》,《经济科学》2021年第6期,第38—55页。

综上所知,近年来学术界已经从产业发展阶段出发,基于“要素禀赋说”与 “技术赶超说”对选择适宜的技术进步模式进行了大量的研究。也有部分学者将不同的技术模式放入同一分析体系中,实证检验了不同技术模式对技术进步的影响。不难发现,当前学者在研究此问题时大部分忽略了行业自身规模的差异性。少有研究将行业规模纳入技术进步模式选择框架,考察行业规模对技术进步路径的异质性作用。规模不同和技术强度不同的行业在经济活动中不会具有相同的行为,其资本力量和研发结构也存在着巨大的差异,这会对中国制造业的技术选择产生较大的影响。所以,我们在分析这类问题时应该兼顾“技术”和“规模”的双重特点,不能采取一刀切的方式。在前人研究的基础上,本文将自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新四种模式作为影响技术进步的路径,根据OECD技术强度的划分方法,将制造业分为低技术制造业、中技术制造业和高技术制造业三大类;将行业规模作为门槛变量,通过面板门槛模型探讨技术异质性制造业技术进步的模式选择是否存在行业规模的门槛效应,为探索中国制造业技术进步路径提供新的理论解释。

三、模型设定、变量选取与数据来源

1.模型设定

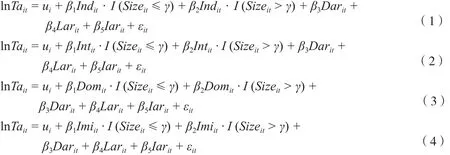

以往文献在探讨不同技术模式对技术进步的影响时,大多呈现了二者之间的线性关系。但是由于市场中每一个行业的规模存在不同,二者之间的作用效果可能受到行业规模这一门槛变量的影响。于是,我们采用非线性计量经济模型来解决此问题。为了避免人为划分样本区间所造成的偏差,本文采用Hansen的面板门槛回归模型进行检验。Hansen面板门槛模型不仅能够分析出不同区间上的作用效果,还能给出具体的门槛值。这里以单一的面板门槛模型为例,在解决问题中将自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新作为解释变量,技术进步作为被解释变量,行业规模作为门槛变量。另外,考虑到行业内部的资产特征也会对技术进步产生一定的影响,所以选取资产负债率、流动比率、存货资产比率作为控制变量纳入模型中。由此构建如下面板门槛模型:

其中,下标i和t分别表示行业和年份,lnTait表示技术进步,Indit表示自主创新,Intit表示国外技术引进,Domit表示国内技术购买,Imiit表示模仿创新,Sizeit代表行业规模,Darit代表资产负债率,Larit代表流动比率,Iarit代表存货资产比率。

2.变量选取

被解释变量:技术进步主要体现行业生产从低附加值向高附加值升级的过程,常用的评价方式有全要素生产率,但全要素生产率的相关指标在实际测算中难以准确估计。索洛经济增长模型认为技术进步的表现是导致人均产出的永久性增长。因此,较多学者也会采用人均产出来衡量技术进步。本文借鉴陈国宏和邵赟①陈国宏、邵赟:《技术引进与我国工业技术进步关系研究》,《科研管理》2001年第3期,第35—42页。、董景荣等②董景荣、刘冬冬、王亚飞:《装备制造业技术进步路径选择:理论分析与实证研究》,《科技进步与对策》2015年第23期,第49—53页。的做法,选用某一行业人均产出衡量技术进步。由于工业行业统计口径调整,工业总产值2013年后不再列出,所以本文采用工业销售产值代替工业总产值,将工业销售产值与从业人员平均数的比表示人均产出,并取对数。

解释变量:自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新作为技术进步的主要方式,是发展中国家缩小技术差距的有效途径。自主创新体现了自主研发的能力,为了使不同行业具有可比性,参考常用的指标选取方式,选用规模以上工业企业R&D经费内部支出的相对值,即R&D经费内部支出与工业销售产值的比来衡量。③季良玉:《技术创新路径与中国制造业产业集约化发展》,《山西财经大学学报》2017年第6期,第51—63页。国外技术引进是直接通过购买国外相关技术从而获得技术的一种方式,采用技术引进经费支出与工业销售产值的比来衡量。国内技术购买是技术获取的另一重要来源,①李勃昕、董雨、韩先锋:《技术封锁是否会抑制中国创新发展?——基于国外技术引进和国内技术购买的对冲效应解释》,《统计研究》2021年第10期,第23—37页。是企业购买境内其他单位研发成果的经费支出,采用购买境内技术经费支出与工业销售产值的比来衡量。模仿创新是学习并掌握先进的技术,通过技术改造和消化吸收获得适合于自身发展的技术。为了使有效的知识转换为富有成效的学习,需要现有的知识基础或能力以及努力的强度。Cohen和Lavinthal称之为“吸收能力”,通过学习将转移的知识内部化并将其转化为自身能力的速度和成功程度,将在很大程度上取决于吸收能力和不断升级的能力。②Cohen W M, Lavinthal D A,“Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, in Administrative Science Quarterly, 1990,Vol.35, No.1, pp.128—152.借鉴董直庆和焦翠红的做法,③董直庆、焦翠红:《知识产权保护和后发国家技术进步模式选择》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2016年第3期,第14—24页。利用消化吸收经费支出与技术改造经费支出的和与工业销售产值的比来衡量。

门槛变量:不同行业的规模有很大的差异,反映了行业资源的集中程度,规模越大的行业拥有更多的资源,对技术人才的吸引能力也更强。因此行业规模对行业技术选择具有重要的影响,借鉴孙晓华和孙哲④孙晓华、孙哲:《出口贸易对企业生产率的异质性影响——基于行业特征、企业规模和出口比重分组的实证检验》,《世界经济研究》2012年第8期,第37—42+88页。、李士梅和李安⑤李士梅、李安:《国有持股比例与企业绩效关系测度——基于高端装备制造业的面板门槛模型》,《江汉论坛》2018年第8期,第36—42页。的做法,选取年末资产总额衡量行业规模,作为本文的门槛变量。

控制变量:本文选取资产负债率、流动比率、存货资产比率作为行业资产特征的控制变量。资产负债率为具体行业中负债总额与资产总额的比,是衡量行业负债水平的相关指标。流动比率为具体行业中流动资产总额与流动负债总额的比,反映行业短期的偿债能力,也是衡量短期风险的指标。存货资产比率为具体行业中存货与流动资产总额的比,存货作为行业中占有较大比例的资产,会直接影响到行业的资产运作效率和周转速度。

表1 变量及定义

3.数据来源

根据国家统计局行业分类标准,本文选取了27个二位数代码制造业,样本区间为2005—2019年。考虑数据的缺失和统计口径的调整,2017年后的行业销售产值采用营业收入替代。所涉及的数据来源于《工业企业科技活动统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、国研网和Wind数据库。

四、实证分析

根据前述逻辑思路,本文基于Hansen面板门槛模型,重点探讨技术异质性制造业技术进步路径选择是否存在行业规模的门槛效应。所以根据OECD技术强度的分类标准,将中高技术和中低技术制造业合并为中技术制造业,最终将制造业划分为三大类型,分别为高技术制造业、中技术制造业和低技术制造业。

表2 制造业具体行业划分

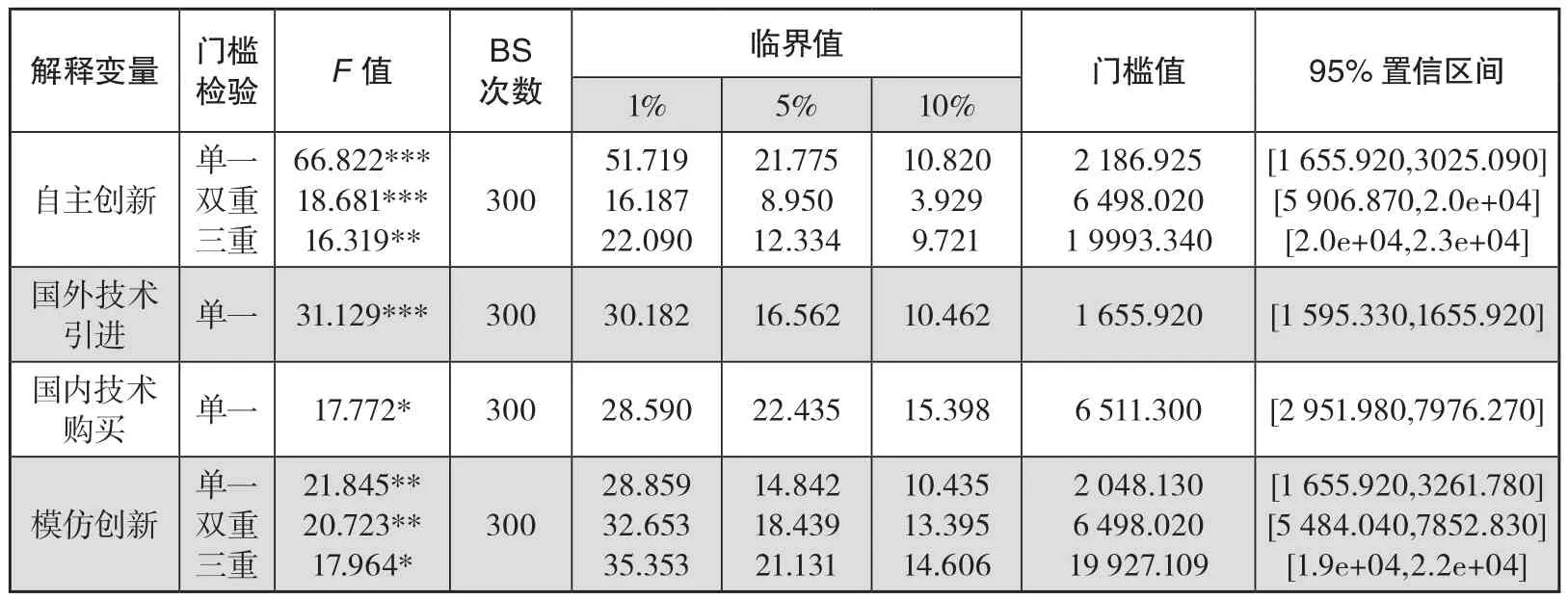

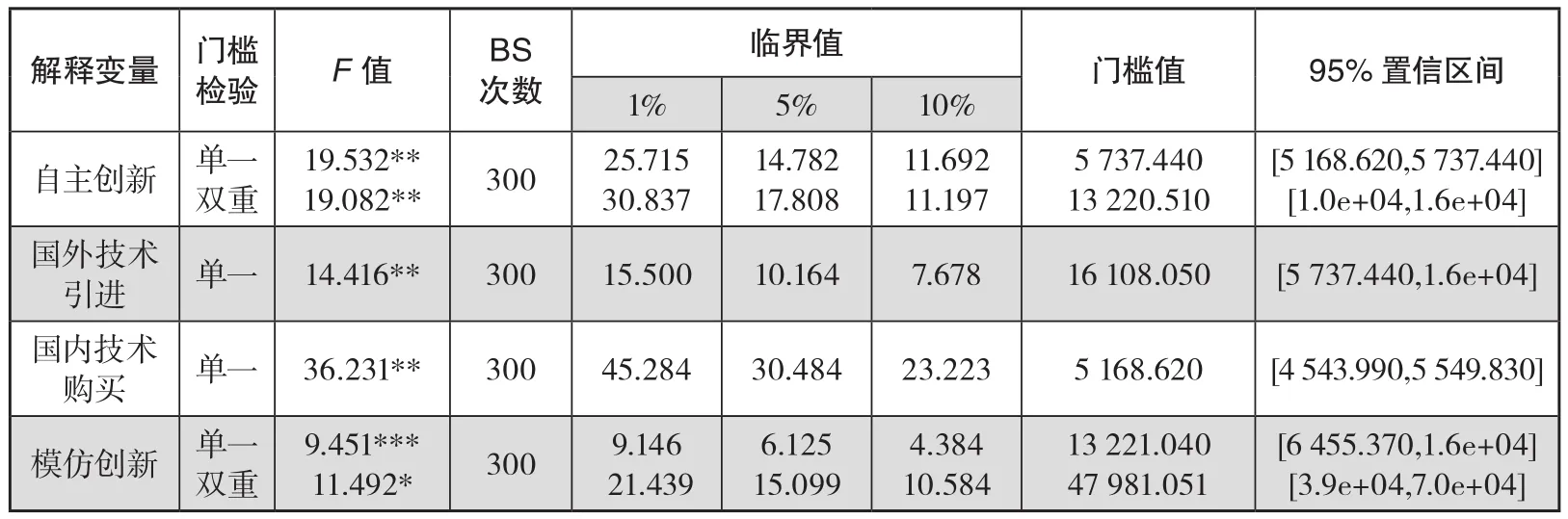

为了确定门槛的个数和具体形式,依次在存在单一门槛、存在双重门槛、存在三重门槛的设定下进行估计。然后,通过“自抽样法”重复抽样300次得到相应的数据。结果发现:对于低技术制造业,自主创新和模仿创新对技术进步的影响存在行业规模的三重门槛效应,国外技术引进和国内技术购买对技术进步的影响存在行业规模的单一门槛效应;对于中技术制造业,自主创新、国内技术购买和模仿创新对技术进步的影响存在行业规模的双重门槛效应,国外技术引进对技术进步的影响存在行业规模的单一门槛效应;对于高技术制造业,自主创新和模仿创新对技术进步的影响存在行业规模的双重门槛效应,国外技术引进和国内技术购买对技术进步的影响存在行业规模的单一门槛效应。与此相对应的门槛估计值和置信区间如表3至表5所示。

表3 门槛效果自抽样检验和置信区间(低技术制造业)

表5 门槛效果自抽样检验和置信区间(高技术制造业)

表4 门槛效果自抽样检验和置信区间(中技术制造业)

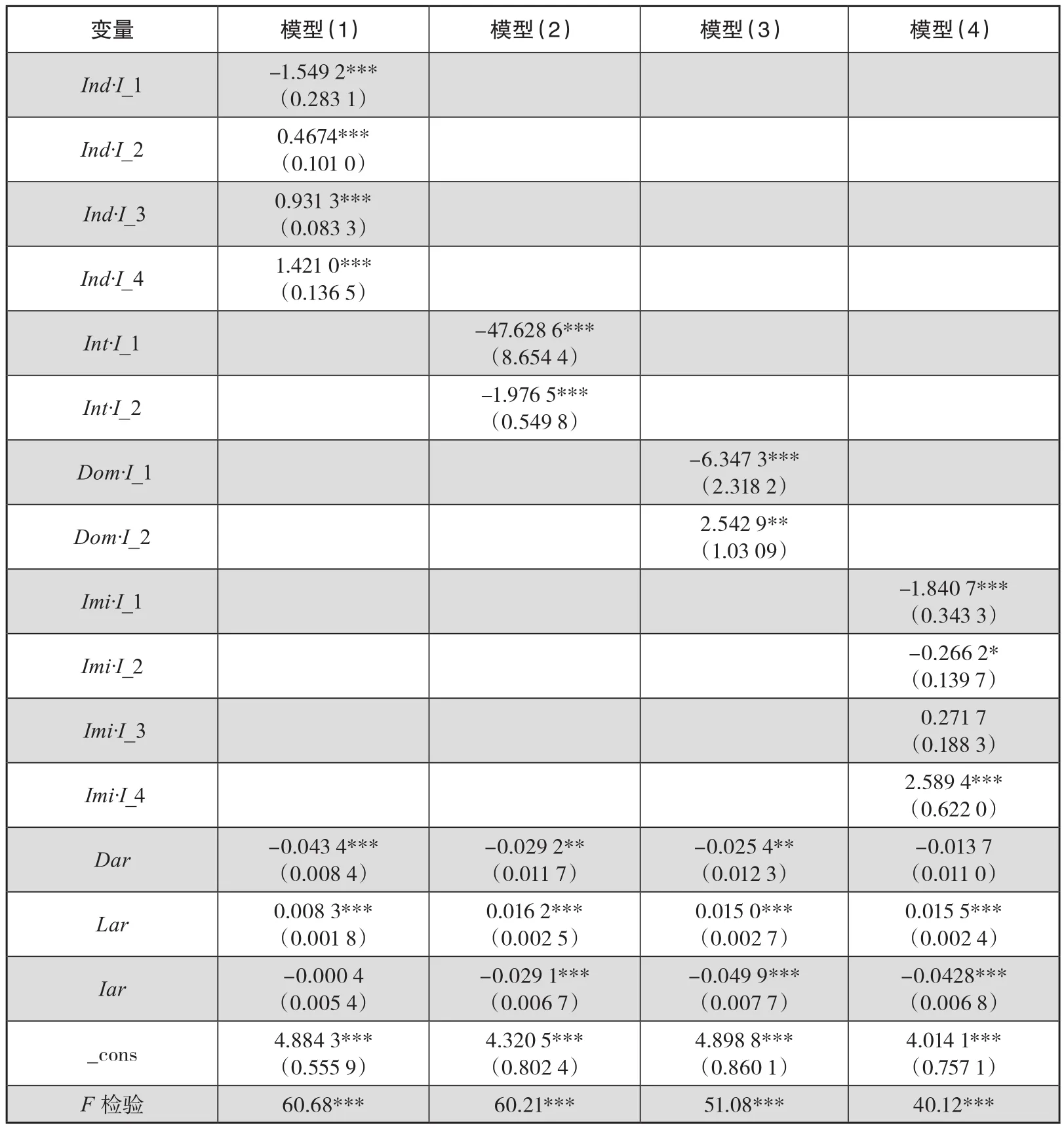

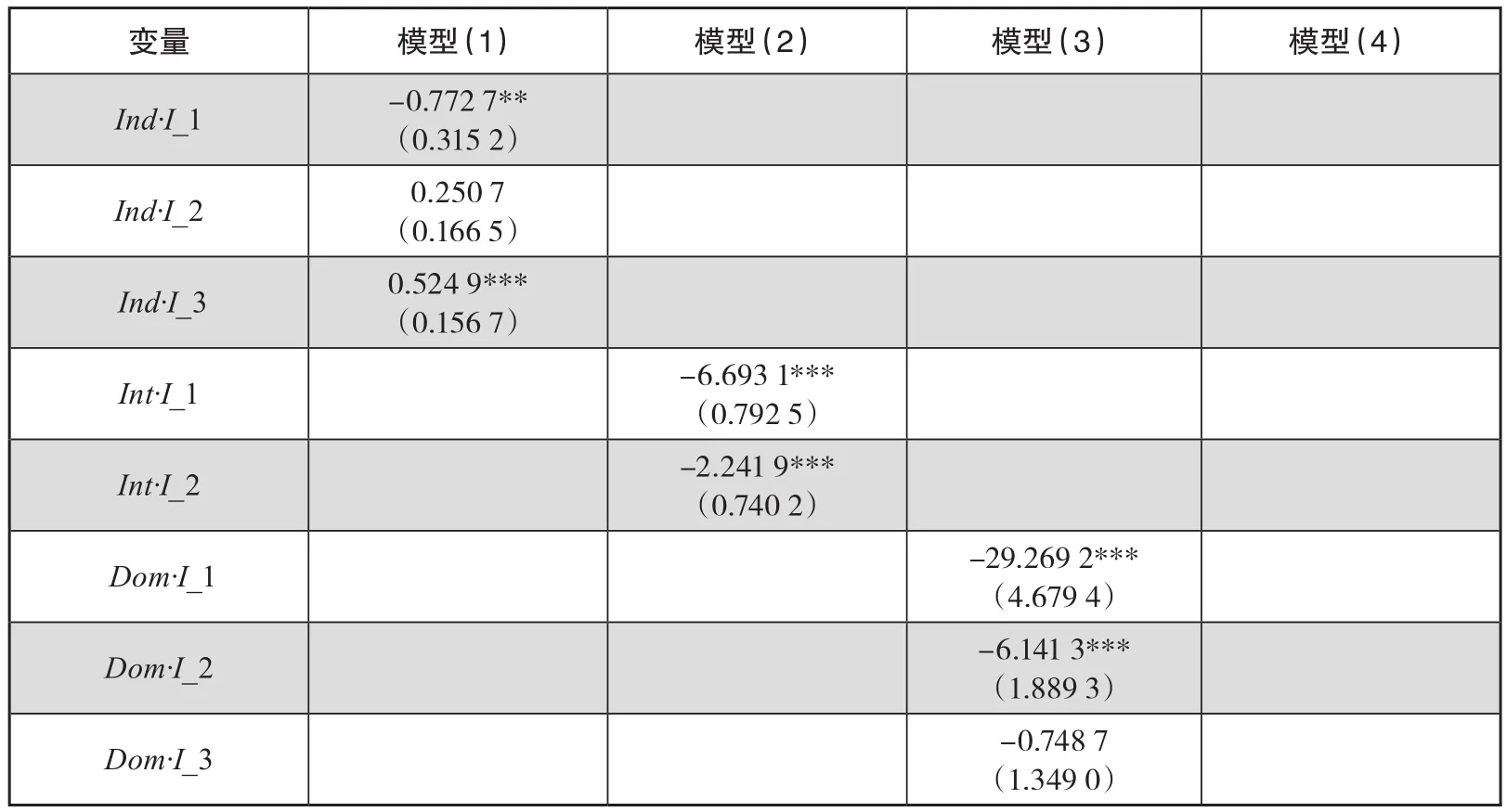

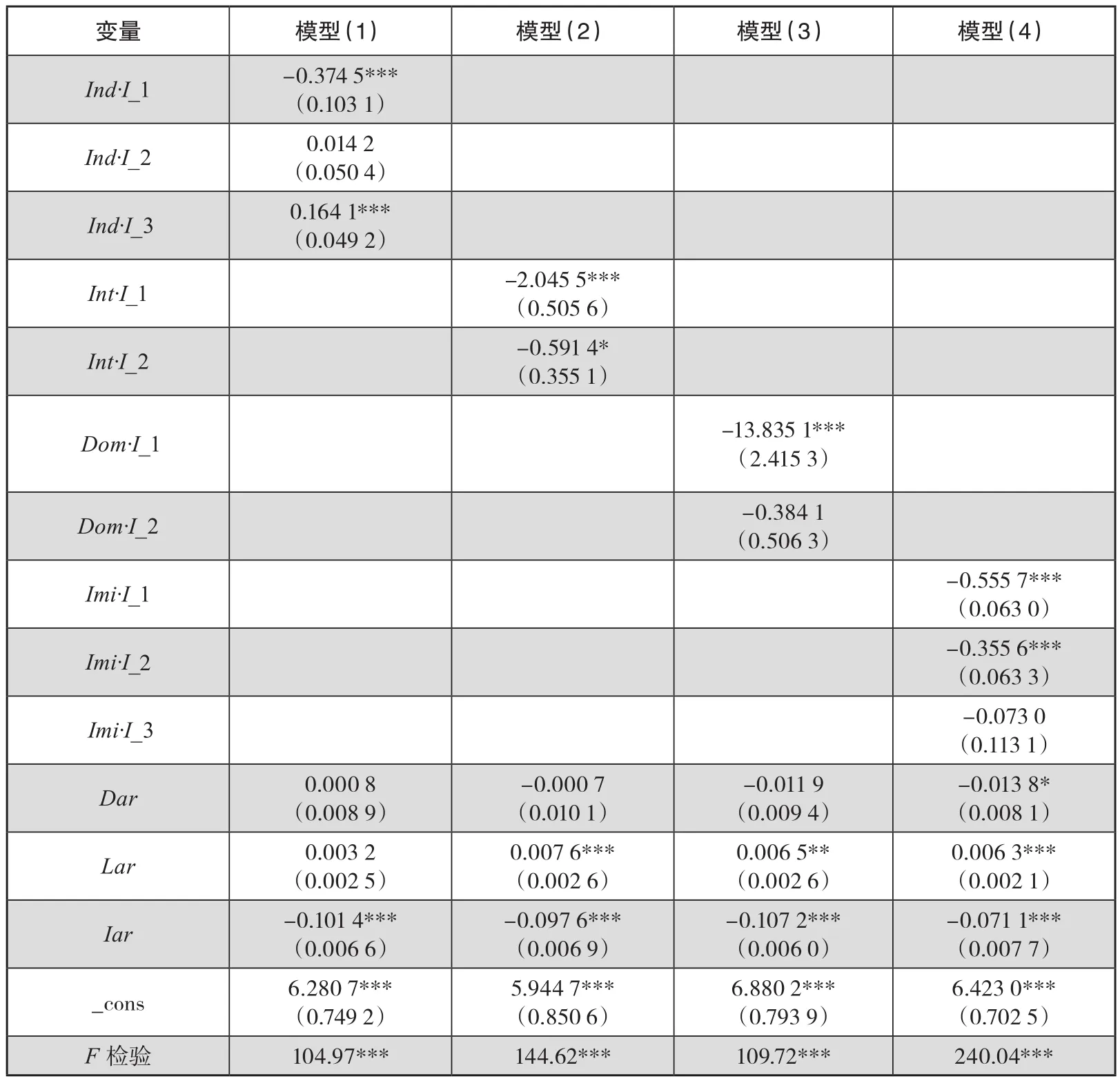

为了考察不同技术模式对中国制造业技术进步的影响,依次以自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新作为解释变量进行估计。并以行业规模作为门槛变量,构建面板门槛模型,重点探讨不同技术模式对制造业技术进步的影响是否存在行业规模的门槛效应。表6、表7和表8分别为低技术制造业、中技术制造业和高技术制造业的面板门槛回归结果。

表6 以Size为门槛低技术制造业面板门槛回归结果

表7 以Size为门槛中技术制造业面板门槛回归结果

表8 以Size为门槛高技术制造业面板门槛回归结果

由表6可知,在低技术制造业中,自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对技术进步的影响均存在行业规模的门槛效应。其中,对于自主创新,当行业规模小于2 186.93亿元时,自主创新对技术进步的影响在1%水平上显著为负,当行业规模跨越第一个门槛值时,自主创新对技术进步的影响开始显著为正,且随着行业规模跨越第二个门槛值和第三个门槛值时,这种正影响不断增强。这是因为规模较大时行业有能力为自主创新提供资金和技术来源,化解自主创新的风险,所以表现出行业规模越大,自主创新的正向促进作用越强。对于国外技术引进,在不同门槛区间内均对制造业技术进步产生显著的负影响,但这种负影响在行业规模跨越1 655.92亿元时大幅减弱。对于国内技术购买,当行业规模小于6 511.30亿元时,国内技术购买对技术进步的影响在1%水平上显著为负,当行业规模跨越门槛值时,国内技术购买对技术进步的影响由负转正。对于模仿创新,当行业规模小于2 048.13亿元时,对技术进步的影响在1%水平上显著为负。当行业规模跨越第一个门槛值,且小于第二个门槛值6 498.02亿元时,模仿创新对技术进步的影响在10%水平上显著为负,而且影响效果大幅减弱。当行业规模大于6 498.02亿元时,模仿创新对技术进步的影响由负转正,但是并不显著。当行业规模跨越第三个门槛值19 927.11亿元时,正影响大幅增强,且在1%水平上显著。

可以看出,自主创新、国内技术购买和模仿创新对低技术制造业技术进步的影响均呈现出关于行业规模的非线性“U”型曲线特征,而国外技术引进对于低技术制造业技术进步的影响始终为负,但当行业规模跨越第一门槛值后,这种负影响大幅度减弱。

对于控制变量,资产负债率对低技术制造业技术进步产生负影响。这是因为资产负债率越高,经营风险和偿债风险也就越高。低技术制造业生产的产品通常技术含量不高,附加值较低,应对市场的风险能力也较低。如果低技术制造业资产负债率很大,则不利于技术进步。流动比率对低技术制造业技术进步产生正影响,这是因为流动比率越高,就有更多的资金流动并用于偿债,从而就有更多的流动资金来提高技术能力,促进技术进步。存货资产比率对低技术制造业技术进步产生负影响,这是因为存货资产比率越大,意味着有更多的闲置和沉淀,资产变现能力也就越差,这会对技术进步产生严重的不利影响。

(续表 7)

由表7可知,在中技术制造业中,自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对技术进步的影响均存在行业规模的门槛效应。其中,对于自主创新,当行业规模小于14 505.77亿元时,自主创新对技术进步的影响在5%水平上显著为负。当行业规模大于14 505.77亿元且小于29 960.00亿元时,自主创新对技术进步的影响由负转正,但是并不显著。但当行业规模跨越第二个门槛值29 960.00亿元时,这种正影响有所增强,且在1%水平上显著。可以看出,自主创新对中技术制造业技术进步的影响呈现关于行业规模的非线性“U”型曲线特征。对于国外技术引进,在不同门槛区间内均对技术进步产生显著的负影响,但这种负影响在行业规模跨越17 789.40亿元时有所减弱。对于国内技术购买,当行业规模小于11 150.25亿元时,对技术进步的影响在1%水平上显著为负。当行业规模大于11 150.25亿元且小于23 117.63亿元时,对技术进步的负影响依然在1%水平上显著,但大幅减弱。当行业规模跨越门槛值23 117.63亿元时,对技术进步的负影响急速转弱,并不再显著。对于模仿创新,当行业规模小于17 789.40亿元时,对技术进步的影响在1%水平上显著为负。当行业规模大于17 789.40亿元且小于29 097.44亿元时,对技术进步的影响依然在1%水平上显著为负,其影响效果有所减弱。当行业规模大于29 097.44亿元时,模仿创新对技术进步的负影响非常微弱且并不显著。

可以看出,自主创新对中技术制造业技术进步的影响呈现出关于行业规模的非线性“U”型曲线特征。国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对中技术制造业技术进步的影响始终为负,但随着行业规模扩大并跨越不同门槛,其负影响大幅度减弱,甚至不再显著。这说明,规模较大的行业可以凭借其在市场中占有的技术优势、资金优势、人员优势、数据优势等,快速形成规模效应,并凭借规模效应的影响再次增强自主创新的正向促进作用,同时化解并抵消其他技术模式的不利影响。

由表8可知,在高技术制造业中,自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对技术进步的影响均存在行业规模的门槛效应。其中,对于自主创新,当行业规模小于5 737.44亿元时,对技术进步的影响在1%水平上显著为负。当行业规模大于5 737.44亿元且小于13 220.51亿元时,自主创新对技术进步的影响由负转正,但这时正向影响效应非常微弱且并不显著。当行业规模跨越第二个门槛值13 220.51亿元时,这种正向影响效应有所增强,且在1%水平上显著。可以看出,自主创新对高技术制造业技术进步的影响呈现了关于行业规模的非线性“U”型曲线特征。对于国外技术引进,在不同门槛区间内均对技术进步产生显著的负影响,但这种负影响在行业规模跨越16 108.05亿元时有所减弱。对于国内技术购买,当行业规模小于5 168.62亿元时,对技术进步的影响在1%水平上显著为负。当行业规模跨越5 168.62亿元时,对技术进步的负影响大幅减弱,且并不显著。对于模仿创新,当行业规模小于13 221.04亿元时,对技术进步的影响在1%水平上显著为负。当行业规模大于13 221.04亿元且小于47 981.05亿元时,对技术进步的负影响有所减弱,但仍在1%水平上显著。当行业规模大于47 981.05亿元时,模仿创新对技术进步的负影响再次减弱,并开始不再显著。

可以看出,自主创新对高技术制造业技术进步的影响呈现出关于行业规模的非线性“U”型曲线特征。国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对高技术制造业技术进步的影响始终为负,但随着行业规模扩大并跨越不同门槛,其负影响大幅度减弱,甚至不再显著。

综上可知,相比低技术制造业,中技术制造业和高技术制造业的实证结果较为相似。无论是自主创新、国外技术引进、国内技术购买还是模仿创新均对技术进步产生了较为相似的影响,控制变量的结果也较为相似。由于低技术制造业和中、高技术制造业资源禀赋结构和特征具有差异,在探讨中国制造业技术进步的路径时,应结合行业要素禀赋选择适宜的技术进步方式,这对创新驱动转型升级至关重要。①李士梅、李安:《中国工业行业创新技术进步偏向的适宜性研究》,《求是学刊》2019年第4期,第45—53页。

五、结论与政策建议

本文利用中国27个二位数代码制造业,数据样本区间为2005—2019年,根据OECD技术强度的分类标准,将制造业划分为高技术制造业、中技术制造业和低技术制造业,并将行业规模作为门槛变量构建面板门槛模型,实证探究了技术异质性行业分类下,自主创新、国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对中国制造业技术进步的影响,考察行业规模对技术进步路径是否发挥异质性作用。结果发现:

第一,对于低技术制造业,自主创新、国内技术购买和模仿创新对技术进步的影响均呈现出关于行业规模的非线性“U”型曲线特征。国外技术引进对技术进步的影响始终为负,但在行业规模跨越门槛值时,这种负影响大幅度减弱。第二,对于中技术制造业和高技术制造业,得出的实证结果较为相似,即自主创新对技术进步的影响均呈现出关于行业规模的非线性“U”型曲线特征,而国外技术引进、国内技术购买和模仿创新对技术进步的影响始终为负,但随着行业规模扩大并跨越不同门槛,其负向影响效应大幅度减弱,甚至不再显著。也就是说,可以凭借规模优势化解并抵消部分不利影响和风险。

结合研究结论,提出以下政策建议:

第一,增强大规模制造业自主创新能力,以超大行业规模引致内生技术创新。当行业规模较大时,内部资源较为丰富,科研能力更高,自主创新的动力更足,承担风险的能力也更大。此时,应当充分发挥创新的规模经济优势,发挥行业规模对关键核心技术的诱致作用,将规模经济优势转化为自主创新的利润,通过利润激励机制强化技术创新的动机。打通技术创新的全过程链条,充分发挥由大规模行业集聚带来的人才、知识、信息等高端资源的共享优势,实现技术“从 0 到 1”的重大突破,形成具有自主知识产权的关键核心技术,将规模优势和共享优势转化为参与竞争的新优势。

第二,根据行业技术异质性选择差异化的技术进步路径,调整不同产业的创新战略。对于低技术制造业,在行业规模较小时,不适合采用任何技术创新路径。该类行业由于内部资源相对较弱,创新成本较高,失败率也很高,应该避免在技术创新上投入过高,而更应该专注效率和质量的提高,培育形成一批“隐形冠军”企业,在所属领域内,做到专精特新。若低技术制造业行业规模较大时,可以采用自主创新、国内技术购买和模仿创新的方式促进技术进步。对于中、高技术制造业,应避免采用国内技术购买、国外技术引进和模仿创新的技术路径,而应该由引进模仿转向自主创新,特别在行业规模较大时坚决采用自主创新的技术路径,以强大的市场规模为基础,分散企业研发创新风险。值得注意的是,无论是哪种类型制造业在何种行业规模下,均不适宜单纯采用国外技术引进的方式来促进技术进步,国外技术引进的模式在国际创新环境日益复杂的背景下将难以为继。

第三,坚持实施创新驱动发展战略,推动科技创新的“双循环”。在开放、共享的国际大环境中,不能仅仅以发达国家国际市场需求和技术进步为依托。应当坚持以国内市场需求为出发点,强调国内市场需求对突破性创新的引导作用,同时又要融入全球技术创新的格局,以创新“双循环”作为推动经济“双循环”的内生动力。此外,为了有效利用国内需求市场,形成新一轮创新循环的动力源,需要发挥政府顶层设计作用,利用各种反馈关系推动基础研究。大力完善有利于基础研究的制度环境,打破制约自主创新模式转变的体制机制障碍。在较小的空间上加强区域的经济联系,提高区域间市场的深度融合程度,推动更高水平、更深层次的区域合作,①李士梅、李安:《马克思平均利润率理论的空间维度扩展——中国区域协调发展研究的新视角》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期,第52—58页。实现科技创新的区域协作机制和区域共享机制。

第四,加速培育全球价值链的领军企业,引领中国中高技术制造业向全球价值链中上游攀升。领军企业既是科技创新的中流砥柱,又是推动经济高质量发展的载体。总体来看,与创新型国家建设目标相比,我国领军企业仍存在数量不足、创新能力偏弱、产业分布不均等问题。中高技术产业是维护产业链、供应链安全稳定,培育经济发展新动能的关键领域。在未来一段时间,中国中高技术制造业仍需持续优化全球布局,增强紧迫感与责任感,将人才、资本、技术等创新要素进行集聚整合,培育一批拥有自主知识产权的领军企业。充分发挥示范效应和倍增效应,带动产业链的价值提升和技术提升,形成跨区域、跨产业的联动发展模式,实现中国制造业从要素驱动向创新驱动的转变。