基于金融产业集群视角的金融中心建设探讨

2023-01-09齐美东凌济远

齐美东 张 硕 凌济远

一、引言

纵观“十四五”发展规划,“产业集群”一词多次出现在各地政府的工作报告中,“产业集群”的发展锐不可当。面对这种新趋势、新需求,为了大力支持新兴产业的发展,金融部门不断变革和融合,逐步演变成金融产业的集聚趋势,进而形成具有一定组织规模的金融产业集群乃至金融中心,成为近年来国家经济高质量发展以及国内国际双循环的中坚力量。

金融集聚化发展是金融资源以及金融产业在特定的区域逐渐密集的过程。这一过程将产生金融规模化效应,并且金融规模化和金融极化的长期发展又会推动区域金融集群的发展。这不仅促进了区域内经济快速高质量发展,也有利于金融中心的形成,进而充分利用其所具有的金融资源集约化的特性大力推进区域金融的创新发展。因此本文主要以金融产业集群的形成过程为核心,探讨区域内金融集聚形成金融集群的路径以及金融集群形成一定规模后质变为金融中心的路径,这对于经济转型背景下,金融的改革发展如何高效推动经济高质量发展,区域的金融资源以及金融机构在发展集群化的同时如何向金融中心演化具有重要的现实意义。

本文将主要通过理论机制分析金融集群形成的相关原因及路径,进一步探讨金融集群如何发展成金融中心以及剖析金融产业集群在金融中心建设中的作用,并通过相关数据佐证理论分析的内容,最后根据相关分析结果为金融产业集群、金融中心建设以及经济的高质量发展提出相应的政策建议。

二、文献综述

金融机构和金融企业通过横向的竞争与合作以及纵向的专业化分工,大量集聚于同一区域形成的产业组织就是金融产业集群。①王步芳:《首都金融产业集群优势与发展研究》,《北京市经济管理干部学院学报》2006年第4期,第11—16页。金融中心则是金融产业集群的规模变大以及质量提升的产物,是金融产业集群高质量、高水平状态的表现形式。对于金融产业的研究,国内外学者使用不同的学科体系形成的研究方式、研究内容可谓百花齐放。总体上,各学者将研究的重点放在了金融产业的集聚、金融产业的集群、金融中心的建设三个方面。

关于金融产业集聚的研究。国外学者侧重于“金融产业集聚形成”的研究。Krugman②Krugman P, Geography and Trade, Cambridge, MA: MIT Press, 1991, pp.xi+142.认为金融业比制造业有更加显著的集聚现象,源于金融业技术外溢的特点,其产生的外部性导致了早期伦敦金融业的集聚效应。Porteous③Porteous D J, The Geography of Finance, Spatial Dimension of Intermediary Behavior, Aldershot: Avebery Press,1995, pp.35.通过研究银行贷款监督成本的距离影响因素,指出一个地区市场潜力参差不齐且价格不存在竞争时,银行业将会形成聚集现象。Tschoegl④Tschoegl A E,“International Banking Centers, Geography, and Foreign Banks”, in Financial Markets, Institutions &Instruments, 2000, Vol.9,No.1, pp.1—32.认为银行业等金融机构入驻特定的区域源自于规模经济具有自我强化的特点,即金融机构聚集于同一区域会吸引更多金融机构及从业人员进入该区域,从而形成更大的金融产业集聚区域。国内学者在金融产业集聚方面的研究起步较晚,对于形成金融产业集聚因素的研究较少。黄解宇和杨再斌⑤黄解宇、杨再斌:《金融产业集聚论:金融中心形成的理论与实践解析》,北京:中国社会科学出版社,2006年。通过金融资源与地域条件融合的动态过程,以及动态过程达到一定规模后金融制度、文化、工具等有机结合的状态结果两方面考察金融产业集聚的形成。任英华等⑥任英华、徐玲、游万海:《金融集聚影响因素空间计量模型及其应用》,《数量经济技术经济研究》2010年第5期,第104—115页。选取“区域创新”作为金融集聚的核心变量,研究其对中国金融集聚影响的程度,揭示了形成中国金融产业集聚的内在机理。李正辉和蒋赞⑦李正辉、蒋赞:《基于省域面板数据模型的金融集聚影响因素研究》,《财经理论与实践》2012年第4期,第12—16页。构造“信息不对称”等三个变量探究中国各地区金融产业集聚形成的影响因素,得出了在分维度视角下中国三大区域金融集聚形成的内在机理。张帆⑧张帆:《中国金融产业集聚效应及其时空演变》,《科研管理》2016年第1期,第417—425页。以金融的规模及资源为视角,考察中国金融产业集聚的效应变化情况,得出经济发达程度与金融产业集聚水平呈正相关关系,且随着经济发展以及国家战略政策的转变,金融产业集聚呈加强、稳定、减弱三个趋势。更多关于金融产业集聚方面的研究侧重于金融产业集聚产生的各种影响,特别是对经济发展以及产业机构等方面的影响。例如施卫东①施卫东:《城市金融产业集聚对产业结构升级影响的实证分析——以上海为例》,《经济经纬》2010年第6期,第132—136页。通过实证研究得出金融产业集聚能够形成网络结构,通过作用于产业结构的变动与调整从而促进产业结构的升级发展,不仅有利于集聚区内的相关产业发展,而且有益于金融产业自身的变革发展。李林等②李林、丁艺、刘志华:《金融集聚对区域经济增长溢出作用的空间计量分析》,《金融研究》2011年第5期,第113—123页。通过空间计量模型分析金融产业集聚对经济发展的影响,得出金融产业集聚存在空间相关性,对经济发展的影响主要体现在银行业集聚方面。潘辉等③潘辉、冉光和、张冰等:《金融集聚与实体经济增长关系的区域差异研究》,《经济问题探索》2013年第5期,第102—107页。探究金融产业集聚对实体经济发展的影响,得出金融产业集聚能够显著促进实体经济的发展,但是并不是实体经济发展的主导影响,且这种促进作用存在地区异质性,其中促进作用最大的地区是东部地区。王锋等④王锋、李紧想、张芳等:《金融集聚能否促进绿色经济发展?——基于中国30个省份的实证分析》,《金融论坛》2017年第9期,第39—47页。通过空间面板模型考察中国30个省市金融集聚与绿色经济发展的水平,验证了金融产业集聚能够通过提高技术水平、优化资源配置等促进绿色经济的发展。

关于金融产业集群的研究。Gehrig⑤Gehrig T,“Cities and the Geography of Financial Centres”, CEPR Discussion Papers, 1998.通过对证券的流动性及其对信息敏感度的研究,得知金融交易会在金融信息密集的地区进行,从而利于形成金融产业集群。Fafchamps和Gubert⑥Fafchamps M, Gubert F,“The Formation of Risk Sharing Networks”, in Journal of Development Economic, 2007,Vol.83, No.2, pp.326—350.、Jones等⑦Jones C, Hesterly W S,Borgatti S P,“A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms”, in The Academy of Management Review, 1997, Vol.22, No.4, pp.911—945.、Hoff和Stiglitz⑧Hoff K, Stiglitz J E,“Introduction: Imperfect Information and Rural Credit Markets: Puzzles and Policy Perspectives”,in World Bank Economic Review, 1990, No.4, pp.235—250.分别介绍了金融集群形成的网络效应能够均衡风险、增加交易的透明度等,并从金融集群的功能方面对其进行了剖析。连建辉等⑨连建辉、孙焕民、钟惠波:《金融企业集群:经济性质、效率边界与竞争优势》,《金融研究》2005年第6期,第72—82页。认为金融产业集群是一种复合型的服务组织,从理论上说明了其能够通过区位创新优势等为金融产业的发展作出贡献。黄靖等⑩黄靖、马超群、姚铮:《金融产业集群社会网络建模仿真与实证》,《系统工程》2015年第11期,第1—9页。则对金融产业集群的社会网络效应进行了实证研究,得出了社会网络效应能够提高区域间资源传输效率的结论。高鹏①高鹏:《金融产业集群演化机理与成长效应》,《改革与战略》2015年第7期,第86—88+95页。认为金融产业集群是金融发展的有效组织模式,在金融集群演化过程中,内部成长效应以及经济增长效应是其发展的内外部因素。林楠和蒋淑怡②林楠、蒋淑怡:《金融产业集群演化机制及建设路径》,《人民论坛》2015年第3期,第70—72页。从理论上分析了金融产业集群的演化机理及其对区域经济发展的促进作用,得出金融发展过程中经历了孕育、成长、成熟、衰退四个阶段,金融产业的集群化在这四个阶段中得以演化,并指出金融产业的集群效应存在衰退丧失的可能性。田晖③田晖:《金融产业集群影响区域经济增长的实证研究——以广东21个地市为例》,《科技管理研究》2015年第13期,第158—162页。认为金融产业集群的发展能够促进区域经济的发展,通过对广东省21个地级市的面板数据进行实证分析,验证了金融产业集群程度越高越能够通过提高金融服务水平促进实体经济的发展。

关于区域金融中心的研究。Kinderberger④Kinderberger C,“The Formation of Financial Centers: A Study in Comparative Economic History”,in Princeton Studies in International Finance Princeton,1974,Vol.36, pp.33—43.认为金融支付以及金融资源配置跨地区效率的逐渐提高,有利于银行等金融中介的聚集,从而促进金融中心的形成。McGahey等⑤McGahey R, Malloy M, Kazanas K, et al.,“What Makes a Financial Center? Financial Services, Financial Centers:Public Policy and the Competition for Markets”,in Firms, and Jobs,1990, pp.15—76.指出通信技术、人力资本等因素是金融中心竞争性的决定因素,从竞争性特点方面对其形成进行了剖析。Pandit等⑥Pandit N R,Cook G A S, Swann P G M,“The Dynamics of Industrial Clustering in British Financial Services”,in Service Industries Journal, 2001, Vol.21, No.4, pp.33—61.认为金融中心通常以产业集群的形式形成,金融业高度集聚的体现就是金融中心。国内文献侧重于研究金融中心产生的作用及影响力方面。王力⑦王力:《中国金融中心城市金融竞争力评价研究》,《金融评论》2018年第4期,第 95—109+122页。对金融中心的竞争性进行实证研究,得出其竞争性助推了中国现代经济体系的建设发展。郑威和陆远权⑧郑威、陆远权:《中国金融供给的空间结构与产业结构升级——基于地方金融发展与区域金融中心建设视角的研究》,《国际金融研究》2019年第2期,第13—22页。以区域性金融中心建设为视角进行实证分析,得出金融中心对中国的产业结构升级具有促进作用。对于金融中心的形成研究,普遍认为是金融要素集聚的结果,如林江鹏和黄永明⑨林江鹏、黄永明:《金融产业集聚与区域经济发展——兼论金融中心建设》,《金融理论与实践》2008年第6期,第49—54页。认为金融产业集聚通过发挥规模效应、溢出效应等促进金融中心的形成,从而有利于推动经济的发展。李大垒⑩李大垒:《金融产业集群与金融中心研究进展述评及比较》,《金融理论与实践》2014年第1期,第94—98页。指出金融产业集群与金融中心都是金融要素集聚的结果,且金融产业集群是金融中心形成的必要条件以及微观基础。

综上所述,相关文献对于金融产业集聚、金融产业集群以及金融中心的研究较为广泛,但是对金融产业集聚如何演变成金融产业集群,进而通过规模以及质量的提高形成金融中心的研究匮乏。本文将在已有研究的基础上,基于金融产业集群的视角,考察其在金融中心建设中的作用,通过探究金融产业集聚以及金融产业集群的联系,进而剖析金融产业集聚发展到金融产业集群并最终形成金融中心的演变规律,并依据本文的研究结论,提出相关措施结论,为建设金融中心建言献策。

三、金融产业集群演化为金融中心的理论机制探究

社会经济的发展逐渐集聚了大量的金融资源,金融资源集聚及其发展到一定阶段,就形成了金融产业集群,金融产业集群的规模以及质量进一步深化发展,就演化成为金融中心,即金融产业集群与金融中心均是金融集聚化之后逐渐形成的结果,金融产业集群作为一种微观基础,在自身深而广的影响力及辐射力的作用下,逐渐在区域内演变成金融中心。同时,金融中心高质量发展反过来又进一步促进了金融产业集群的集聚。金融产业集群与金融中心之间存在着密切的互动关系。这就是金融产业集群演变成金融中心的理论机制。

(一)金融产业集聚到一定规模形成金融产业集群

社会经济发展到一定程度,必然会产生一定的金融资源。这种金融资源在适应经济发展的过程中不断走向集聚,形成金融产业集聚现象。随着金融业态的不断演变、成长,金融产业集聚就逐渐演化成了金融产业集群,各种金融机构体系由此不断生长,构成了庞大的金融体系,推动着社会经济走向可持续发展。

1. 金融产业集聚的内在需求推动金融产业集群形成。第一,根据经济发展规律,金融资源在区域范围内会不断趋向集聚,从而形成规模经济优势。第二,金融产业集群的演化首先需要金融人才的聚集,自身金融人才的培养以及外来金融人才的流入,为早期金融产业集群的形成奠定了基础。第三,金融机构集聚在一起便于合作交流,良性的竞争也会激发彼此的创新,从而创造出众多发展机遇,有利于金融产业集群的演化。第四,集聚区域内不同类型的金融机构借助信息技术的发展提高了金融服务水平、减少了信息流通的成本,因此金融产业集聚伴随着的技术进步促进了金融产业集群的演化升级。第五,地区投资以及贸易的发展,催生出了金融服务的需求。在市场机制的作用下金融机构为了追求利润必然会聚集于该地区,最后演变成金融产业集群。第六,集聚地区的交通设施、办公设施、通信设备等对金融服务环境的优化至关重要,节约了金融机构管理和交易的成本,提供了更多有利于金融产业集群演化的条件。第七,政府的规划政策能够对经济的发展产生影响,有利于形成金融机构的初始集聚,为后期金融产业集群的形成和成长创造了原始条件。因此,这些相关因素为金融产业集群的形成奠定了基础。

2.“混业经营”趋势促进金融产业集群的成长。20世纪90年代后,金融行业的竞争愈加激烈,混业经营现象也愈加显著。起初各金融机构的业务并无过多交叉,但是网络化的发展使得彼此之间重组并购、投资持股的现象屡见不鲜,各金融机构朝着规模化发展,业务范围迅速扩大和复杂化,使得金融企业唯有交流合作才能够生存发展。如众多银行机构共同合作创造了银团贷款业务,需要发债的金融机构与证券公司建立起了联系,证券公司的开户交易以及保险部门的保费收支均要依赖于银行系统,等等。因此各金融机构为了方便交流合作,就会逐渐地聚集在一起,形成所谓的金融产业集聚现象。金融产业集聚发挥其集聚效应以及溢出效应,使得人员、资金、信息等要素流动加快。当经济、社会、自然要素禀赋积累到一定规模后,即形成完善的金融产业组织,从而生产资源共享的外部经济效应,促进金融产业集群的成长。

3.“客户追随”现象催化了金融产业集群的成熟。随着全球化的各种趋势接踵而至,各个产业的发展如火如荼,其对资金以及保险的需求愈加强烈。金融机构则会围绕这些产业所在的地区建立分支机构以及营业网点,即所谓的“客户追随”现象。尤其是大型的跨国公司,为了便利自身的经济合作和投资贸易,规避企业信息泄露的风险,往往选择与固定的金融机构进行长期合作。当大型的跨国公司在全球经济实力强、区位优势明显的地区建立分公司甚至总部时,“客户追随”现象则愈加显著,不仅使得与跨国公司长期合作的金融机构纷纷前往驻扎,而且吸引大量的金融辅助机构集聚于该地区,使得金融机构的专业化水平以及协调性进一步加强,逐步达到产业集群的“有序”状态,推动了金融产业集群的成熟。

(二)金融产业集群发展到一定阶段成长为金融中心

金融中心的形成主要得益于金融产业集群发展到一定阶段后的规模扩大以及质量的提高,增强了区域金融产业的影响力及辐射力。规模增大是一种量变的过程,质量提高则是质变的结果。因此本部分将从金融产业集群规模的增大以及质量的提高两方面考察金融中心的形成。

1.金融产业集群规模的扩大为金融中心的形成奠定基础。金融产业集群规模的扩大主要源自于两个方面。一是通过本土的教育以及海内外人才吸引政策,其金融人才规模不断扩大,显著提高了其金融服务型人才的数量,形成的规模效应将进一步引来更多的金融人才,提高了金融中心城市的竞争力和发展潜力;二是完备的监管制度、稳定的政治环境、合理的税收和利率、便捷发达的交通及信息基础设施等吸引了大量金融机构入驻,形成了完善的金融服务体系,从而促进了金融中心城市交易量的大幅增长。这两方面不仅使城市的金融产业集群规模变大,而且使其经济腹地得以扩张,为金融中心的形成奠定了基础。

2.金融产业集群质量的提升促进金融中心的形成。金融产业集群的质量体现在金融人才、商业环境、金融深度、基础设施、一般性竞争因素几个方面。“金融人才”质量的提高体现为在时间的流逝以及社会的竞争中优胜劣汰,富有经验且熟悉金融游戏规则的金融人才能够应对金融发展的各种障碍和风险,从而有利于金融中心城市的稳定运行;“商业环境”质量的提高体现在金融产业集群中的税收标准合理、金融监管宽松理性、法制公平健全、政局稳定等能够提高金融产业集群质量的国内的政策支撑,吸引国内外投资者竞相前来借贷、发债、发行股票,为金融中心营造了良好的投融资环境;“金融深度”质量的提高体现在金融产业集群中资产数量、经常性交易数量、不同类型的金融市场参与者数量的增加,显著提高了金融中心的成熟度;“基础设施”质量的提高体现在互联网金融设施水平、交通基础设施等的改善促进了金融业务的顺畅运行,有利于增强金融中心的辐射力;“一般性竞争因素”如优质的口碑、形象等将提高金融产业集群的知名度,提高金融中心的影响力。因此金融产业集群在发展到一定阶段后,通过自身规模的增大以及质量的提高将无可争议地促进金融中心的形成。

(三)金融中心形成后有利于金融产业集群的进一步集聚

金融中心形成后,一方面由于区域内金融机构齐全,金融市场体系完善,便捷了金融市场信息的获取,降低了金融投融资交易的成本,提高了金融资源的配置效率,有助于吸引更多的金融资源流入,从而进一步促进了金融产业集群的规模化发展;另一方面,金融中心区域内具有良好的政策制度以及包容的发展环境,加之区域内经济发展具有显著的优势,有助于吸引更多金融机构的入驻,带来更多的就业机会及投融资资金,从而促进金融产业集群的进一步集聚化发展。此外,根据奥肯定律,金融中心区域内经济的高水平发展有助于就业机会的增加,且能够满足高校院所对金融人才培养的资金需求,加之区域内工资优势显著,从而吸引更多的金融人才涌入,进一步促进了金融产业集群的集聚化发展。

四、金融产业集群在金融中心建设中的作用

金融产业集群的发展在经济体制转型中作出了突出贡献,形成的金融中心促进了经济的高质量发展。为此,本部分以金融产业集群为视角,探究其在金融中心建设中的作用。

(一)金融产业集群以完善的金融服务体系支持金融中心建设

金融产业集群区域内的金融机构服务体系完善。以银行、保险、证券机构为主的传统金融服务体系建设十分全面而完善,满足了金融中心社会发展各方面的融资需求以及保险保障;以信息咨询、信用评估、债券评级、投资保险代理机构等为主的金融辅助业机构分布广泛,为金融中心投融资业务的开展架起了桥梁,为金融市场服务经济高质量发展创造有利条件。

(二)金融产业集群的创新效应增强金融中心的竞争力

金融产业集群的创新效应包括技术、产品以及制度三个方面。其中“技术创新”体现在金融领域信息技术的发展提高了产业集群中金融机构的办事效率,“产品创新”体现在金融产业集群不断研发新的金融产品迎合了新时期经济的转型发展需要,“制度创新”体现在制度政策的不断创新解决了因众多金融机构形成的冗杂体系而难以规范化管理等难题。因此金融产业集群的创新效应使得金融中心的竞争力不断增强,促使金融中心迈向更高的发展阶段。

(三)金融产业集群的规模效应增强金融中心的发展潜力

一方面金融产业集群的金融机构规模庞大,能够吸引政府的银保监会、金融办等部门落户成立,不仅增强了金融中心在区域内的权威性和影响力,而且减少了处理金融业务和信息收发的成本,降低了金融风险发生的概率,使金融中心享受到了政府一系列的政策红利。另一方面,“规模效应”通过吸引金融人才和金融资源的不断流入,既为金融中心创造了大量就业机会,也进一步增强了金融中心的创造力和竞争力,为金融中心的建设积蓄了发展潜力。

(四)金融产业集群的溢出效应增强金融中心的辐射力

金融机构作为资金融通的中介,为经济的发展注入了源源不断的资金流。而金融产业集群作为金融产业集聚发展到一定阶段的产物,不仅为本地区的经济发展提供支持,而且通过金融集聚的溢出效应对周边甚至国外地区的经济发展产生影响。若金融中心溢出效应中的极化效应显著,则对周边甚至国外地区的经济发展产生阻碍作用;若溢出效应中的涓流效应显著,则对周边及国外地区的经济发展产生促进作用。因此,金融产业集群的溢出效应增强了金融中心的辐射力。

五、实证分析

由于金融中心是区域金融发展到一定程度后,在金融产业集群的基础上通过加深影响力及辐射力演变形成的,故“金融中心”不易通过数据进行衡量。因此,为了验证理论分析,本部分仅通过构建金融产业集聚指标、金融产业集群指标,并通过回归模型验证金融产业集聚是否能够促进金融产业集群的发展,进而通过规模化发展形成金融中心。数据来源于2010—2020年中国31个省区市(不包括港澳台地区)的统计年鉴及EPS数据库。

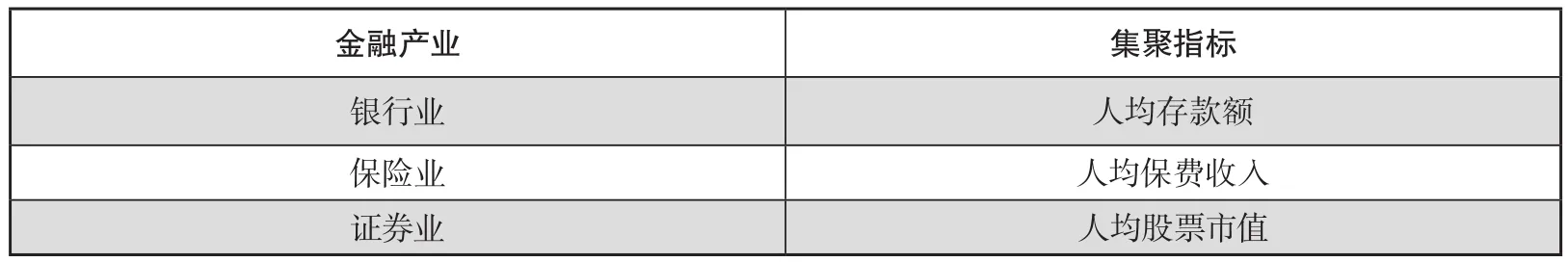

参考孙晶和李涵硕①孙晶、李涵硕:《金融集聚与产业结构升级——来自2003—2007年省际经济数据的实证分析》,《经济学家》2012年第3期,第80—86页。、丁艺等②丁艺、李靖霞、李林:《金融集聚与区域经济增长——基于省际数据的实证分析》,《保险研究》2010年第2期,第20—30页。的研究方法,金融产业集聚指标选取银行业、保险业、证券业相关数据进行测算,其中银行业指标以人均存款额表示,保险业指标以人均保费收入表示,证券业指标以人均股票市值表示。具体指标如表1所示。

表1 金融产业集聚指标

对金融产业集聚指标的测度方式有多种,张辉等③张辉、刘鹏、于涛等:《金融空间分布、异质性与产业布局》,《中国工业经济》2016年第12期,第40—57页。采用区位熵方法对金融集聚进行测度,陶锋等④陶锋、胡军、李诗田等:《金融地理结构如何影响企业生产率?——兼论金融供给侧结构性改革》,《经济研究》2017年第9期,第55—71页。使用金融活动的地理密度对金融集聚进行测度,卢红光和蒋涛⑤卢红光、蒋涛:《金融集聚对区域创新的影响——基于江苏省13个地级市的空间计量分析》,《经济研究导刊》2019年第16期,第39—45页。使用熵权法对金融集聚进行测度。本文为了对金融集聚程度准确反映以及考虑到数据的可得性,选取区位熵指标来衡量全国31个省区市的金融集聚程度。公式如下:

公式(1)表示i省区市的银行业区位熵,Si表示i省区市的存款数额,Pi表示i省区市人口数目,S表示全国的存款数额,P表示全国人口数目。

公式(2)表示i省区市的保险业区位熵,Ii表示i省份的保费收入数额,Pi表示i省区市人口数目,I表示全国的保费收入市额,P表示全国人口数目。

公式(3)表示i省份的证券业区位熵,Ci表示i省区市的股票市值数额,Pi表示i省区市人口数目,C表示全国的股票市值数额,P表示全国人口数目。

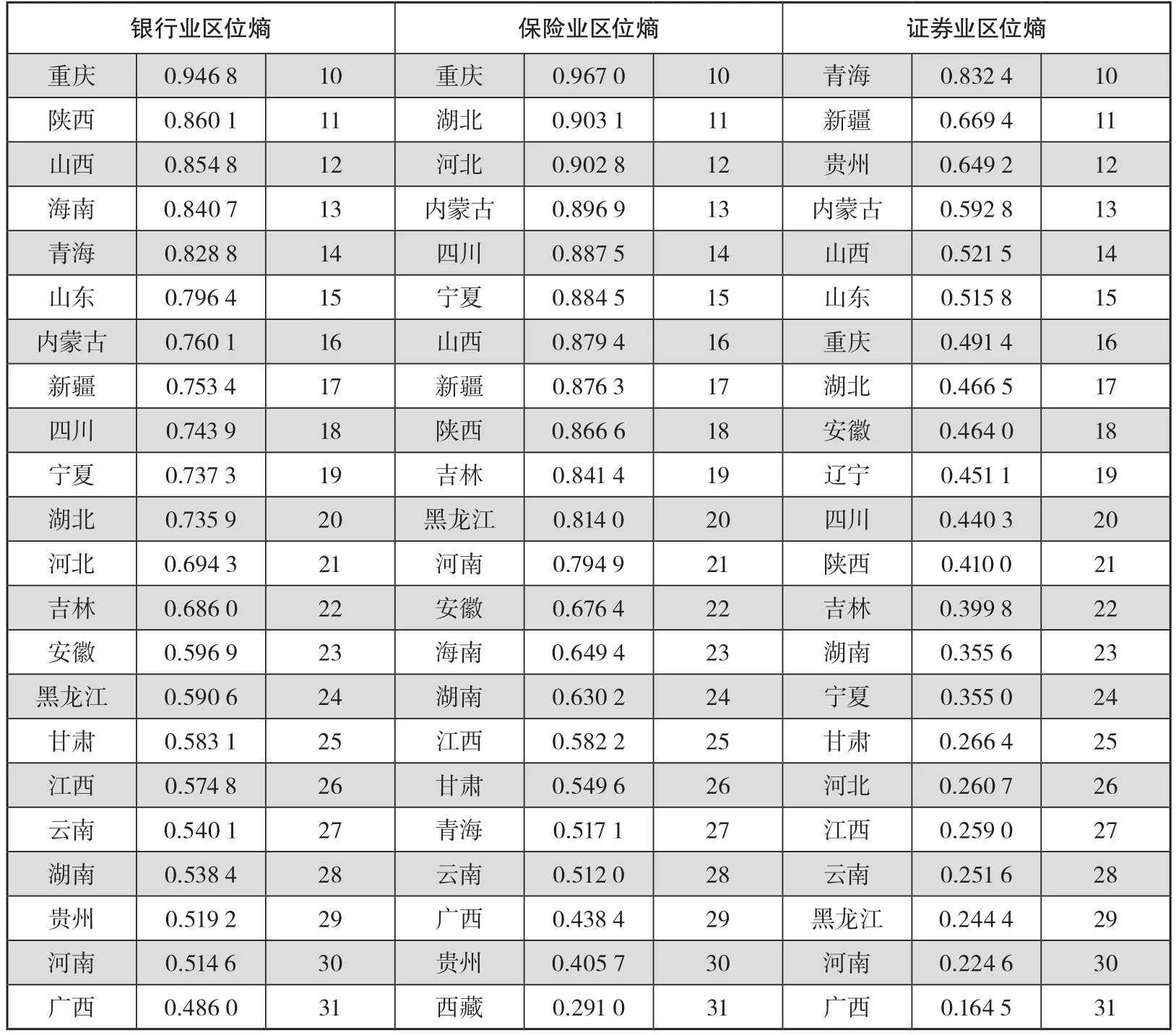

表2是31个省市金融区位熵2010—2020年的均值结果,其中1—3列是银行业区位熵的均值与排序结果,4—6列是保险业区位熵的均值与排序结果,7—9列是证券业区位熵的均值与排序结果。可以看出北京、上海、天津、浙江、广东、江苏这些省市的金融业区位熵均值排在前六位,金融产业集聚效应最强,云南、广西、甘肃、河南等的金融业区位熵均值基本处于后六位,金融产业集聚效应最弱。总体上,东部地区金融产业具有显著的集聚效应,主要得益于较高的经济水平以及良好的政策环境。中西部地区金融产业的集聚效应低下,主要受制于人口较多且经济发展水平不高的影响,造成金融的规模以及效率水平有限,在一定程度上难以满足地区经济发展以及居民生活的需求。图1是银行业区位熵、保险业区位熵、证券业区位熵均值结果柱形图,可以看出金融产业集聚最高的是东部地区,中西部地区金融产业集聚较为落后,呈现出明显的区域异质性。

图1 金融业区位熵柱形图

表2 金融产业集聚测度结果

(续表2)

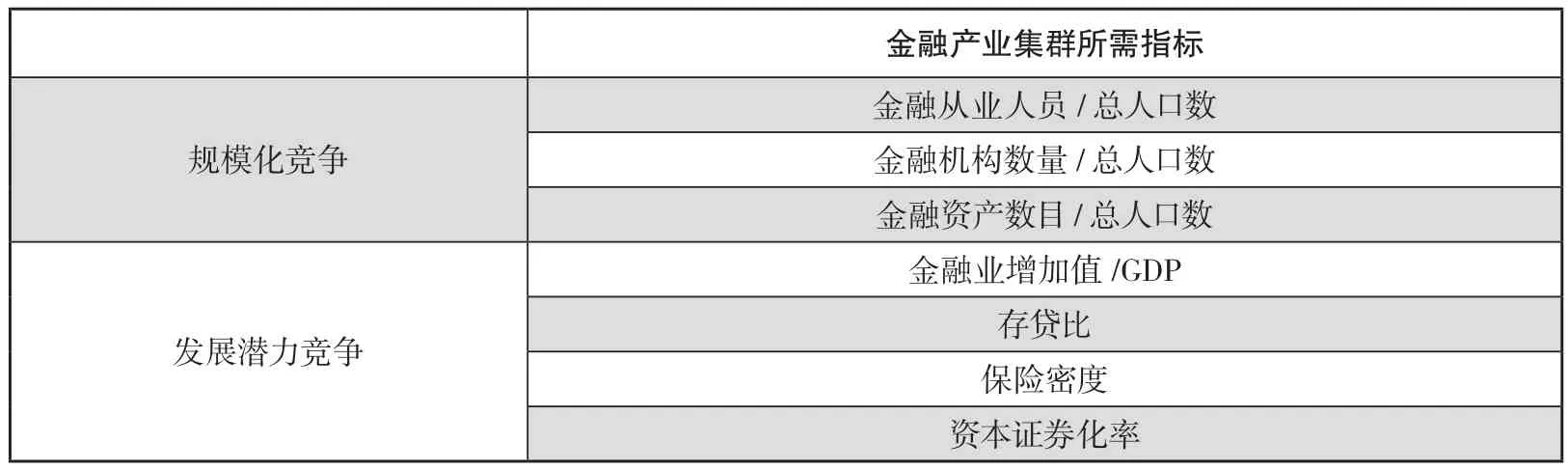

参考张慧文①张慧文:《我国三大经济圈金融服务业集群竞争力研究》,《管理世界》2010年第6期,第173—174页。、曹小秋等②曹小秋、黄翔、鲍若水:《集群视角下浙江中小企业金融服务中心评价指标体系研究》,《浙江金融》2013年第3期,第69—72页。的研究方法,考虑到指标有效性以及数据可得性,选取金融集群的规模化竞争以及发展潜力竞争作为研究指标,其中规模化竞争选取人均金融业从业人员数、人均金融机构数、人均金融资产数三个指标表示,发展潜力竞争选取单位GDP金融业增加值、存贷比、保险密度、资本证券化率四个指标表示。具体指标如表3所示。

表3 金融产业集群指标

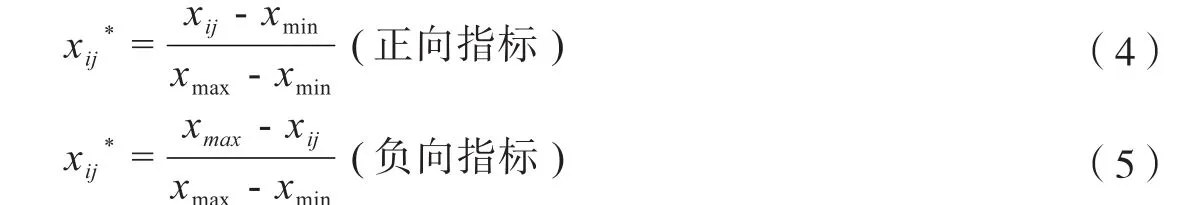

为了消除数据的量纲与数量级带来的干扰,需要对金融产业集群发展指标进行指标变换。参考张震和刘梦雪③张震、刘雪梦:《新时代我国15个副省级城市经济高质量发展评价体系构建与测度》,《经济问题探索》2019年第6期,第20—31+70页。、华坚和胡金昕④华坚、胡金昕:《中国区域科技创新与经济高质量发展耦合关系评价》,《科技进步与对策》2019年第8期,第19—27页。的研究方法,采用熵权-Topsis法进行金融集群指标的测度,具体方法如下:

(1)熵权法数据标准化

其中i代表省区市,j代表指标测度值,Xmax和Xmin分别是Xij的最大与最小值。

(2)求指标j的熵

其中pij代表i省区市的j指标的比重,n是31个省区市的数的指标j的熵值。

(3)求指标的权重

其中gj代表指标j的差异系数。

其中当m=7时,表示7个金融产业集群指标的数量值,Wj代表指标j的权重数值。

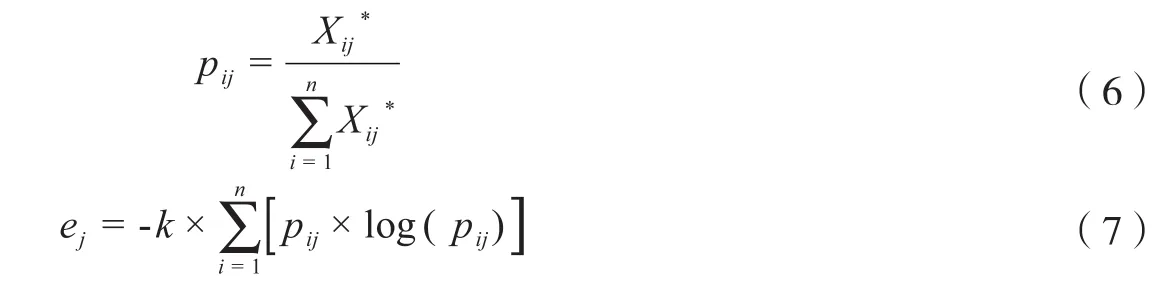

(4)Topsis法测度指标得分值

其中R代表加权矩阵,rij是权重和标准化指标的相乘结果。

其中Ci是由欧式距离测算出的测度方案与理想方案的相近度,取值范围为0到1,数值越接近于1代表金融产业集群发展水平越高。

表4是31个省区市2010—2020年金融集群的数据测算结果,图2是金融产业集群均值程度柱形图,可以看出北京、上海、浙江、天津、广东、江苏这些省市的金融集群数据在31个省区市中位于前六,表明金融集群程度最深,且这些省市全部位于东部地区,即我国东部省市具有显著的金融集群效应,其中北京、上海的金融产业集群程度最强。大量的国内外金融机构在该区域内集聚,并通过极化效应吸引了金融参与者的流入以及促进金融活动的开展,在国内外逐渐拥有了强大实力以及辐射能力,以金融中心的影响力对国内外经济发展发挥着重要的促进作用。而安徽、云南、江西、河南、湖南、广西等地金融集群结果在31个省区市中排在最后,表明这些省区市金融集群效应不显著,且这些省区市主要位于中西部地区,即我国中西部地区的金融集群效应最弱,呈现出明显的区域异质性。

图2 金融产业集群程度柱形图

表4 金融产业集群测算结果

以上结果表明,东部地区金融产业集聚及金融产业集群化发展良好,从正面表明了东部地区的金融产业集聚有利于金融产业集群的发展,且诸如北京、上海这些地区又通过金融产业影响力及辐射力的加深逐渐演化成了金融中心。而中西部地区不仅金融集聚效应最弱,且金融集群发展趋势不明显,从侧面表明金融集聚的低效发展抑制了金融集群的发展水平。

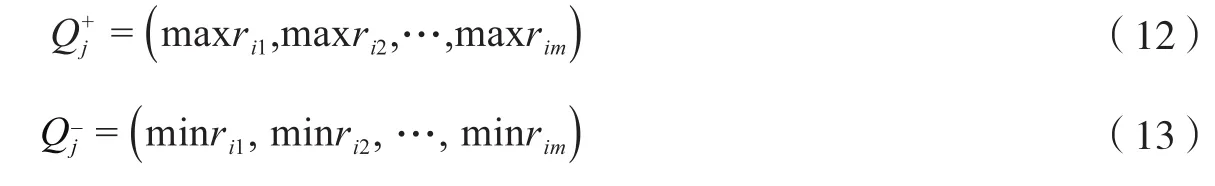

本部分进一步建立面板数据回归模型,分析金融产业集聚对金融产业集群的作用效果。根据国家发改委的划分标准,将中国划分为东部11省市、中部8省市、西部12省市三个区域,以金融产业集群作为被解释变量,三个金融集聚区位熵指标作为解释变量,各个区域的回归结果如表5所示,其中BE、IE、SE分别为银行业、保险业、证券业区位熵,_cons代表截距项,obs表示观测数目。可以看出东、中、西部地区金融产业集聚各自存在一定的指标对金融产业集群具有促进作用,其中东部地区银行业、保险业、证券业均能够促进金融的集群化发展,中部地区主要以保险业促进金融的集群化发展,西部地区主要以保险业及证券业促进金融的集群化发展。总体表明东部地区金融的集群化发展更能够得到金融产业集聚的良性支持,从而有利于区域内省市的金融中心化发展,中西部地区由于金融的集聚化程度较弱,因此金融集群化发展也存在一定的局限性,向金融中心的演变发展任重道远。

表5 回归分析结果

六、进一步推进金融中心建设的政策举措

(一)加强区域性金融资源流动,助推金融产业集群的发展

囿于地方保护主义以及相关政策的限制,金融资源的流动存在一定的障碍。为了保障金融产业集聚所需的要素资源供给,促进金融产业集群的发展,国家应当从制度层面进行掌舵,结合“十四五”新发展格局,制定符合新形势的金融资源流通政策,将国内各个区域的金融流动通道贯通,建立与京津冀、长三角、珠三角类似的新兴经济发展区域,通过区域内一体化发展目标促进金融要素资源的加速流动。地方政府也应当积极打破金融流通的地方保护壁垒,为金融资源的自由流动清除障碍,从而营造金融产业集群发展的良好环境。此外,为了增强各地区对资金的直接吸收能力,促进资金的跨区域流动,各地政府部门应该与高校院所、金融证券部门合作,搭建金融投融资交易平台及培养相关人才,加强证券交易机构的建设,宣传证券交易的投融资方式,有效贯通各地的直接融资渠道,从而发挥直接融资在金融产业集群方面的建设作用。

(二)提高金融产业集群发展质量,促进金融中心建设

当前全球经济受到疫情冲击,世界正面临百年未有之大变局,国家应当抓住机遇,迎难而上,在金融人才、商业环境、金融深度、基础设施等方面提高金融产业集群的发展质量,进而推动金融中心的建设。为了培育和吸纳金融人才,国家和地方政府可以因地制宜地出台人才培养和引进政策,在人才培训、住房补贴等方面进行政策优化;为了营造良好的商业环境,监管体制需要严中有弛,税收标准需要适度降低,法制准则需要更加细化;为了提高金融深度,一方面政府需要加强市场监管以降低非系统性风险发生的可能性,另一方面对可能发生的系统性风险应及时建立监测预警机制,切实保障市场参与者投融资交易的稳定运行;为了提高金融基础设施建设水平,一方面需要促进金融机构规模化发展,另一方面需要使金融与科技相结合,通过制定补贴政策促进金融科技产品的研发,促进金融服务的高质量发展。

(三)实施金融中心多点布局,适应国家经济发展战略布局

在国内大循环为主体的发展格局下,为了使国内各省域经济都能够保持稳中有进的高质量发展,各地方应当积极主动建设以各省会为中心的金融产业集群。因此应当适应经济转型发展的趋势,深化金融供给侧结构性改革,完善地方尤其是中西部地区的金融市场体系,以优惠政策吸引金融人才流入,切实提高金融服务水平。构建完善的多点化金融中心,并以各金融中心为基础打造创新产权交易平台、信息交流平台等,与社会资金共同合作成立投资公司、创新孵化器,满足不同地区不同产业的创新发展资金需求,从而有效衔接国家“国内大循环”为主体的战略政策。

(四)推进金融产业融合发展,聚焦“十四五”新发展格局

当前我国经济正逐步转向高质量发展阶段,在党的“十四五”规划及更长远的经济建设布局中,都能够清晰地看到高质量发展的目标贯穿其中。因此为了推进金融产业集聚以及集群的高质量发展,需要使金融发展融入医疗、科技、绿色等产业当中,形成金融产业提供资金,医疗、科技及绿色产业催化金融产品创新的双向支持效应,从而为金融中心城市的发展注入新的活力,为助推中国经济转型作出更优质的贡献。

(五)完善金融法律法规,推进金融中心建设与国际法制接轨

金融产业集群中金融机构众多,因此对内需要强化法治建设,科学立法,严格执法。完善的法律框架会让金融机构有法可依,规范机构以及市场的运营与发展,使其在完备的法律法规框架下进行,金融机构可依法采取有效措施,及时防范与化解金融风险,从而推进金融产业集群高质量发展。此外金融中心往往需要与国外经济建立起联系,需要同国外金融机构进行频繁的投融资交易合作,因此国家应当审时度势,制定与国际接轨的法律法规,并且要与时俱进,不断完善,营造公平公正的法制环境,从而为金融中心迈向国际化减少风险障碍,增强金融中心在国内外的辐射力及影响力。