抑郁症患者治疗前血清补体C1q水平与电休克治疗疗效的关系

2023-01-07费诗琪董丽平童萍孙亭石元洪

费诗琪,董丽平,童萍,孙亭,石元洪

补体系统是固有免疫系统的重要组成成分,且种类较为广泛;血清补体C1q是典型补体通路的启动分子,可附着在C反应蛋白(CRP)等急性反应物上,启动通路活化,促进局部炎症反应,识别和清除凋亡或受损细胞[1]。有研究[2-3]证实炎症引发的神经毒性和神经退行性改变可能是抑郁症(MD)的病因之一;C1q可能参与了MD的病理机制[4-6]。在中枢神经系统中,C1q通过激活突触补体信号通路实现小胶质细胞对突触的识别,进而实现对突触的吞噬和清除;其在神经系统精确网络的发展中起着重要作用[7]。电休克疗法(ECT)是MD最有效的治疗方法之一,但治疗机制不明,缺乏预判疗效的生物学标志物[8-9]。本研究回顾性分析经ECT治疗MD患者疗效与其治疗前血清C1q水平的相关性。

1 对象和方法

1.1 对象 ECT组:为2013年1月至2020年10月在本院临床心理科住院ECT治疗(≥6次,<8次)、病历资料完整的18~65岁MD患者69例;诊断均符合《国际疾病分类》第10版(ICD-10),汉密尔顿抑郁量表(HAMD)-17项≥17分;治疗前4周无ECT或重复经颅磁刺激(rTMS)治疗或系统心理治疗;排除双相障碍抑郁发作及其他精神疾病、重大器质性疾病、免疫及内分泌系统疾病、近期有感染及疫苗注射等。药物组:为同期在本科采用抗抑郁药治疗的MD患者69例;除ECT外,其他入组及排除标准同ECT组。出院标准参考住院时间和疗效[10]:治疗≥12 d且疗效达到临床缓解或有效;治疗达到18 d且疗效为部分有效或无效。健康组:收集同期在本院体检中心的健康体检者69名,排除精神病史及精神病家族史,无免疫系统及内分泌系统疾病,无严重的器质性疾病。

1.2 方法

1.2.1 一般及临床资料收集 一般资料:入组者性别、年龄、病程、随访复发次数等;临床资料:①HAMD-17评分:包括病历资料中入院当天、出院当天以及和门诊随访2年时的评分;②生化指标:患者入院次日空腹血样本的C1q水平,健康组为体检时检测。根据疗效将ECT组患者分为临床缓解组(12例)、有效组(48例)、部分有效或无效组(9例)。

2 结果

2.1 各组资料比较 各组性别、年龄比较差异无统计学意义;与药物组比较,ECT组病程更长、基线HAMD-17评分更高(P均<0.01);血清C1q水平健康组明显高于ECT组和药物组(P<0.01);ECT组和药物组间差异无统计学意义。见表1。

2.2 ECT组不同疗效亚组资料比较 不同疗效亚组性别、年龄、病程、2年内的复发比率及治疗前血清C1q水平差异无统计学意义。治疗后缓解组HAMD-17评分明显低于有效组和部分有效或无效组(P<0.01)。见表2。

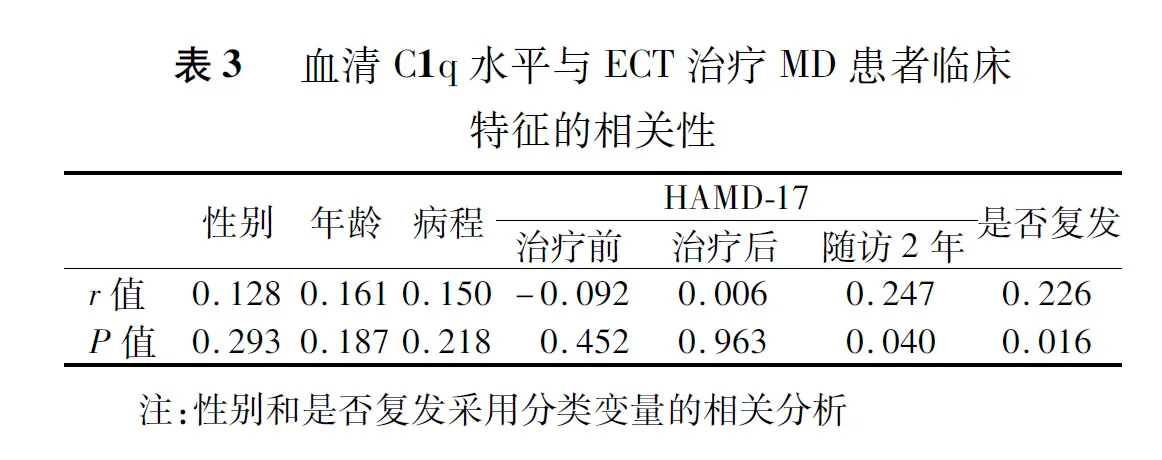

2.3 血清C1q水平与ECT组患者临床特征的相关性 治疗前血清C1q水平与性别、年龄、病程、治疗前和治疗后HAMD评分无相关;与随访2年的HAMD水平(r=0.247,P<0.05)和2年内复发次数(r=0.226,P<0.05)呈正相关。见表3。

3 讨论

本研究结果显示,虽然治疗前MD患者的血清C1q水平明显低于健康组,但其与HAMD评分无相关;与既往研究一致[5];也与ECT的疗效无关;与随访2年的HAMD评分和复发率呈正相关;表明治疗前血清C1q水平对ECT疗效无预估作用;但对远期疗效有一定的影响,治疗前血清C1q水平越高,2年内复发率越高,复发后的症状越严重。

ECT对MDD的疗效确切[8-10],但机制不明;有关ECT对治疗MD假说包括如单胺类神经递质假说[11-12]、氨基酸类神经递质不平衡假说[13]、脑源性神经营养因子(BDNF)假说[14]等。近年来炎症免疫假说越来越受到关注;Yrondi等[15]关于ECT治疗MD炎症免疫机制综述认为,ECT后表现急性炎症免疫反应,血浆皮质醇和白介素(IL)-1和IL-6水平升高;长期随访显示皮质醇、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和IL-6水平下降。有研究证实MD患者在ECT后出现外周血IL-6水平升高及MRI显示海马总体积明显增加,且两者有相关性;TNF-α有限增高,与海马总体积和左侧海马体积相关[16]。还有研究显示,ECT后MD患者免疫调节细胞(CD56highCD16-/dim)、细胞毒性细胞(CD56dimCD16+)和自然杀伤(NK)细胞(CD56highCD16-/dim/CD56dimCD16+)有变化[17]。总之,ECT治疗后MD患者炎症免疫系统出现明显变化,其参与了治疗机制。C1q作为炎症免疫系统的一个重要因子,且有研究证实其参与了MD发病机制[4-5];本研究是回顾性研究,没有检测ECT治疗后C1q水平,因此不能说明其是否参与了治疗机制,因此设计前瞻性研究就显得很有必要。

ECT是有创治疗,广泛应用于MD、双相障碍抑郁发作及难治性抑郁症[18]的治疗。相对于抗抑郁药治疗10%~40%的缓解率,ECT的缓解率可达到50%~60%[19];但仍然有很大比例MD患者ECT无效或效果不明显。因此寻求预判疗效的生物学标志物很有必要;Pinna等[20]的综述认为,预判ECT疗效的生物标志物包括抑郁环路中关键区域的超链接、前扣带回皮质(ACC)中谷氨酰胺/谷氨酸水平降低、TNF-α、以及编码BDNF、多巴胺2受体基因(DRD2)、DRD3、血清素转运体(5-HTT)和去甲肾上腺素转运体(NET)的基因多态性等。Moschny 等[17]研究认为,特殊的NK细胞与ECT治疗MD的早期反应和远期临床效果有关,可以作为预测疗效的生物学标志物。血清C1q水平检测非常简单,一般包括在医院的常规生化中;本研究显示MD患者治疗前C1q水平与ECT治疗的远期临床效果可能相关;但不支持作为MD患者ECT疗效预判的生物学标志物。

本研究是回顾性分析,样本量小,许多试验因素无法控制,因此结论应谨慎解读。下一步研究应着眼于前瞻性设计的治疗前后以及远期C1q水平的对比,以及进一步的分子机制的阐释。