“朱熹学曹操书”考辨

2023-01-06李一帆

文_李一帆

暨南大学艺术学院

内容提要:朱熹《晦庵集》中有《题曹操帖》一则,世人依此认为朱熹书法曾学曹操,而未对其中可疑之处进行辨析就引而论之,以致以讹传讹。本文从朱熹少年时所受的理学教育、两宋士人对曹操之评价、朱熹的“蜀汉正统”观念、文献中曹操书迹之考察、钟繇之行径亦可被称为“汉贼”等几个方面进行分析论证,认为朱熹并非学习曹书,朱熹《题曹操帖》实为钟繇《贺捷表》。

一

朱熹《晦庵集·卷八十二·题曹操帖》记:

余少时曾学此表,时刘共父(刘珙)方学颜书《鹿脯帖》,余以字画古今诮之。共父谓予:“我所学者,唐之忠臣;公所学者,汉之篡贼耳。”时予默然,亡以应。今观此谓“天道祸淫,不终厥命”者,益有感于共父之言云。[1]729

文中记载朱熹年少时与刘珙关于学书今古与当学端人正士之书的论辩,然并未明说朱熹就师法曹操,只因“公之所学,汉之篡贼”一语,后人即认为朱熹学曹操书,历代书论多引之,讹误尤深。

元虞集即在《道园学古录》中评朱子书云:“公少年尝学曹操书,而刘共父诮之。公以时之古为解,然则其可以书求公乎?”[2]明董其昌《容台集·别集·卷二》中云:“朱晦翁自言,书学曹孟德,宋时当有孟德书锓板,今晦翁书自榜额之外,不可多见。余得端州友石台,爱其奇崛,缩为小本,大都近钟太傅法,亦复有分隶意。”[3]明杨慎《升庵集》中有《朱文公学曹操书》一则云:“朱文公书,人皆谓出于曹操。操书传世绝少,惟《贺捷表》,元时尚有本,文公所学必此。”[4]董其昌和杨慎认同朱熹曾学书于曹操,并由此推断曹操亦有《贺捷表》书作传世。明末清初周亮工在《题黄济叔摹泰山碑》中亦云:“间尝讶晦翁矩步圣贤,而其书乃学阿瞒;济叔端人正士,而亦模上蔡(李斯)书。”指出为人与学书之间的巨大反差,进而发出“世间绝技,不能禁奸臣贼子之不传,亦不能禁端人正士之不学”[5]的感叹。清人胡敬在《明东林诸贤墨迹记》中评价朱熹书法,曰:“元晦留书,与魏武同其笔势。”[6]胡敬曾经参与清内府《秘殿珠林》《石渠宝笈》等的编纂,得睹宫内藏弆名迹,因此其书画藏鉴之论多被世人奉为圭臬,此语似颇为可信。然曹操未有可信书迹传世,清内府中亦未见曹操书迹之著录,其说朱熹“与魏武同其笔势”,当为耳熟俗说,未必是本宫中之目验。

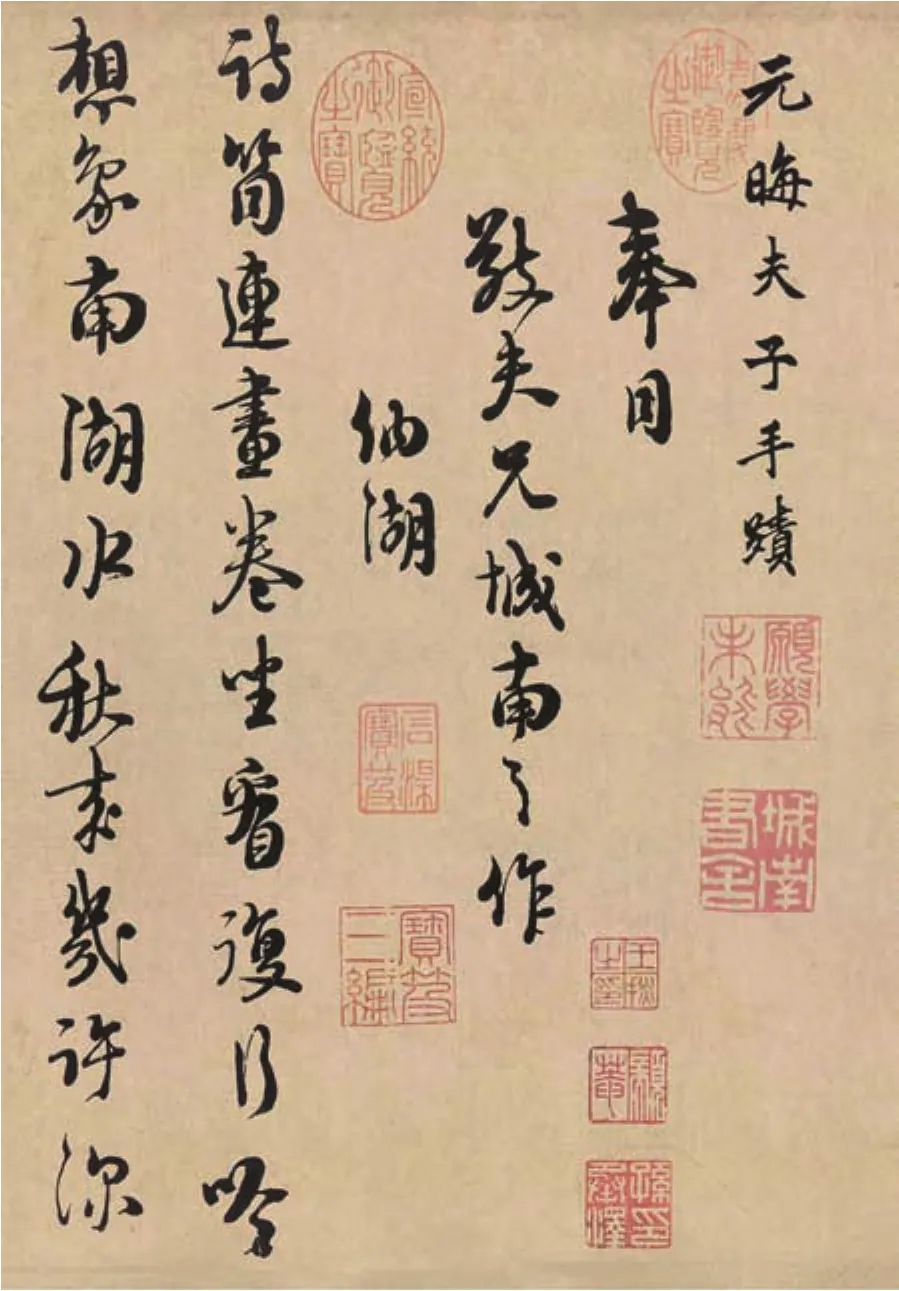

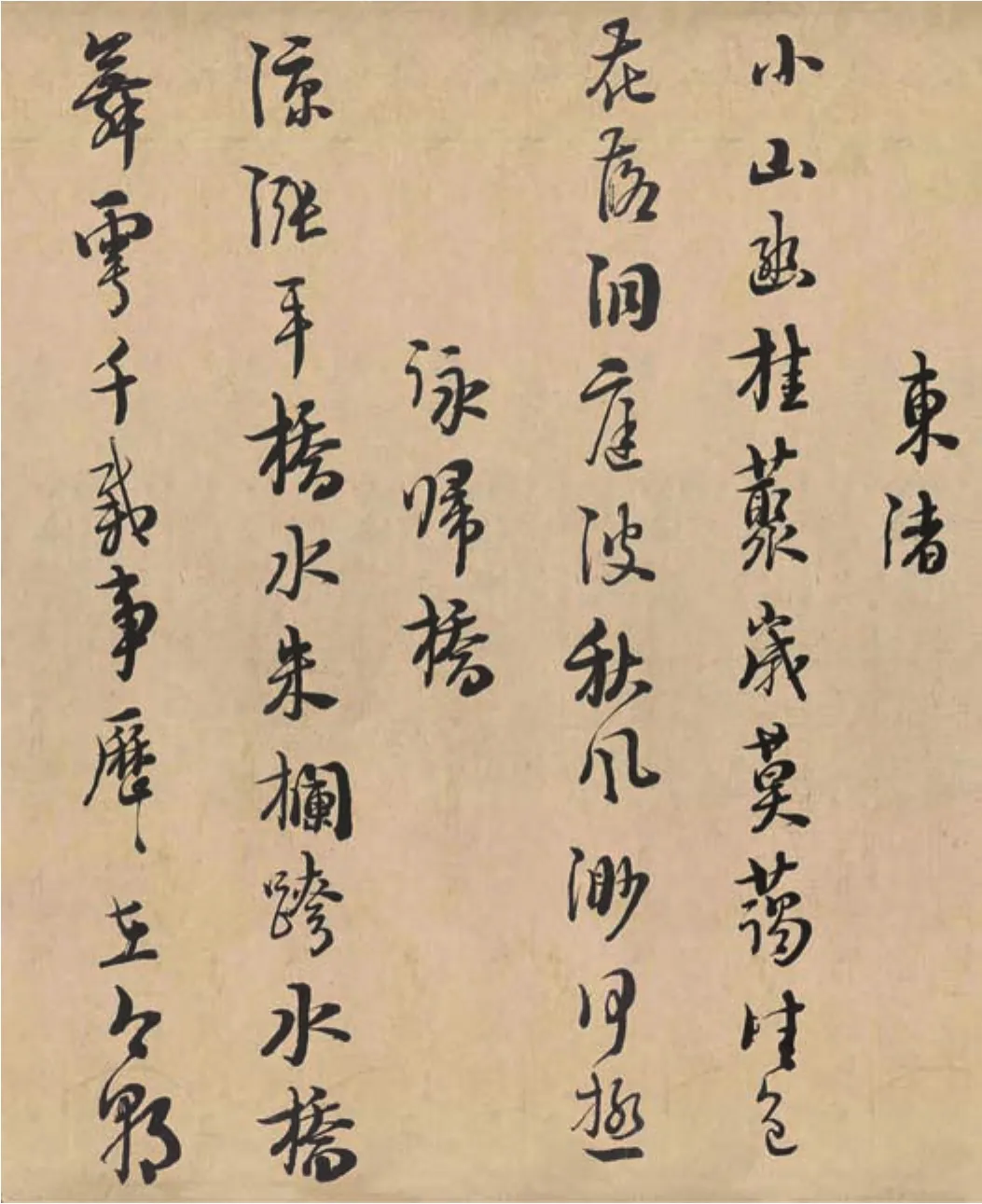

及至当代,曹宝麟先生在《中国书法史·宋辽金卷》中写道:“朱熹务以高古为尚,自称学曹操书,却未料竟被所嘲者‘以子之矛攻子之盾’而陷入难堪。”又说“曹操的书法早佚,已经难以取勘”,并认同董其昌所评朱熹书法“大都近钟太傅法,亦复有分隶意”的说法,虽曹佚而钟存,但两人所处时代一样,其书法应具有相近的时代特征[7]。曹宝麟先生虽追从前说,认为朱熹曾学习曹操书,但其对朱熹书近钟繇的认识,真可谓具眼人语。如朱熹《卜筑帖》《城南唱和诗卷》等,皆有钟繇之分隶意,空灵潇散而又拙趣横生,正如方爱龙先生评《卜筑帖》:“味在魏晋钟、王,态势俊拔,韵度超逸。”亦说明董其昌认为朱熹书“近钟太傅法”的直观感受是正确的。胡长春先生在《论朱熹在书法理论与实践上的贡献》一文中说:

朱熹由最初根本魏晋、一味求古,转而取法颜真卿,这跟早年与同学刘珙的辩论有关。这场辩论对朱熹的内心是有过深深的触动的,其后,他放弃学曹操书法,转而取法颜真卿。[8]

方爱龙先生也执此论,认为与刘珙之论辩是朱熹早期书风和思想转变的重要事件,由此朱熹才知晓“书如其人”以及“人品”“书品”之间的关系[9]。同时,方爱龙先生在按文中也提到了此跋或为跋钟繇帖,原因是跋文中“天道祸淫,不终厥命”一语出自钟繇《贺捷表》,但是未做更深入的考证。在这些学者的影响下,当前硕、博士学位论文、期刊论文中也均执“朱熹学曹操书”之论,几乎每篇研究朱熹书法的论文都会引用此跋以证明其论点。然朱熹是否真学习过曹操书法呢?针对古今学人有关“朱熹学曹操书”的论述及相关问题,我们在下文中一一辨析便可明了。

二

朱熹作为历史上著名的理学家,其书法观也是在理学体系下构建的。其书论中充分体现出儒家伦理与道德观念,将书法与人之德行紧密结合,提出了“书关德性说”。如朱熹曾跋司马光《荐贤帖》云“熹伏读此书,窃惟文正公荐贤之公,心画之正,皆其盛德之支流余裔,固不待赞说而人知其可师矣”[10]3926,评蔡襄书云“蔡公节概、议论、政事、文学皆有以过人者,不独其书之可传也。南来多见真迹,每深敬叹”[10]3893,只字未提书法本体之好坏,全在论为人德行之盛。正如陈志平先生对朱熹书学观念之总结:

朱熹论书法,就非常强调“正”。一是心正。心不是自然之心,而是伦理之心。二是笔正。笔不是眼中之笔,而是意中之笔。一句话,心正则笔正。……在朱熹看来,字如其人,“书札细事,而于人之德性其相关有如此者”。[11]

胡长春和方爱龙二先生认为,朱熹与刘珙的论辩使得朱熹从喜爱曹书转而喜爱颜书,并让朱熹从此“懂得”了“书如其人”的道理。由此推断,胡、方二先生认为在朱熹年少时或还未接受理学思想的灌溉,其后期以人论书、人品即书品的书学观念还未形成,这才会因一味求古而学曹,而与刘珙之论辩则在一定程度上促进了他“德成而上,艺成而下”观念的形成。

宋 朱熹 城南唱和诗卷(局部一)

宋 朱熹 城南唱和诗卷(局部二)

胡、方二先生之观点,或许受到学界认为朱熹学理是从其廿四岁问学李侗开始的观点的影响。但细究朱熹行迹,理学观念的种子早在其幼年时就已种下。朱熹父朱松(1097—1143),宋徽宗政和八年(1118)携家入闽,随大儒杨时的弟子罗从彦学习“二程”洛学,为南、北宋之间甚为知名之理学家。在闽期间,朱松数次创建书院,为“二程”理学在福建的传播作出了相当大的贡献。清道光重修《福建通志》记:“石井书院,在(泉州)府城西南安平镇,名鳌头精舍。宋绍兴初,吏部郎朱松尝为镇官,与士人讲学。”[12]朱松为泉州开讲理学之第一人,被誉为“闽学开宗”,故后谥献靖并祀入圣庙,可见后世对其理学成就的认可。而朱熹幼时即受父松教导,开始全面学习儒家经典。朱熹曾自述:“某自丱读四书,甚辛苦。”[13]2805其弟子黄榦于《朱熹行状》中记载:“(朱松)得中原文献之传,闻河洛之学,推明圣贤遗意,日诵《大学》《中庸》,以用力于致知诚意之地,先生(朱熹)蚤岁已知其说,而心好之。”[14]黄榦廿四岁随朱熹读书,朱熹又将仲女嫁于黄榦,其记载之行状当为可信。“丱读四书”“蚤岁已知其说”“心好之”等语皆证明儒家伦理与道德理性早已在年幼的朱熹心中生根发芽。

至绍兴十三年(1143)三月二十四日,朱松于建安环溪寓舍病逝,朱熹时年已十三岁。弥留之际,朱松将身后家事托付于好友刘子羽,并嘱朱熹从学胡宪、刘勉之、刘子翚,要求其以父事之。同年,朱熹与母祝氏居崇安五夫里,入刘氏家塾,受学武夷三先生,共同受学的即有刘子羽子刘珙。朱熹与刘珙共同学书,当是于绍兴十三年搬至五夫生活之后、绍兴十八年(1148)中进士之前,即从学武夷三先生的四五年间。

朱熹从入刘氏家塾始,即开始系统学习“二程”、张载的理学著作,并将“二程”理学视为为己之学:“近世大儒如河南程先生、横渠张先生……熹自十四五岁时,得两家之书读之,至今四十余年,但觉其意之深、指之远,而近世纷纷所谓文章议论者,殆不足复过眼。信乎,孟氏以来一人而已!”[1]508《朱子语类》中记:“某少时为学,十六岁便好理学,十七岁便有如今学者见识。”[13]2994可知,朱熹在与刘珙共同读书习字的四五年间,对“二程”理学有了更加深入的思考和理解。

三

儒家思想本身就非常看重君臣、父子的社会伦理关系。就如雷学华在《试论中国封建社会的忠君思想》中所言,儒术的表面为仁,而实质则是忠。发展到“二程”理学,其对忠君的认识更加直接和深刻,效死以忠、不事二主的思想成为当时套在天下臣民身上的精神枷锁[15]。朱松死后,抚育朱熹的刘子羽即将忠节作为家族信仰进行传承,其族在历史上有“三忠一文”之美誉。刘子羽父刘韐为著名的抗金将领,汴京失陷后,刘韐留下“夫贞女不事二夫,忠臣不事两君;以顺为正者,妾妇之道。此予所以有死也”的遗书,自缢而死。刘子羽亦随父抗金,功勋卓著,朱熹为其撰写的挽诗中“天畀经纶业,家传忠义心,谋谟经国远,勋烈到人深”一语,颇可概括其忠诚谋国之功绩。刘子羽子刘珙,也继承家风,正直敢言,善于进谏,将“忠孝节义”看得比生命还重。刘珙在淳熙五年(1178)临死之际,还与朱熹诀别,言“以未能为国报雪仇耻为恨”[16]。刘珙之子刘学裘,还编著《传忠录》以弘扬祖父辈之忠节,悲痛于家国之仇未雪。崇安五夫里刘氏“忠孝节义”之家风由此可见。而朱熹认刘子羽为义父,刘勉之、刘子翚亦视其为子侄,教其读书,朱熹对“忠孝节义”的理解自当深刻。

有宋一代评判历史人物倾向于以儒家传统道德观念来衡量,北宋开始广泛流行的“以人论书”风尚即是在这种文化大环境下产生的。而曹操篡汉之行迹,自然是经不起这样的道德评价的。南、北宋对曹操形象的评价整体来说都是贬多褒少。

在南宋之前,正史一直以曹魏为正统,西晋陈寿《三国志》和北宋司马光《资治通鉴》皆持此论。这种观点也得到了大部分北宋士人的认可,如苏轼就有《正统论》一文,认为曹魏虽然没能一统天下,但是三国之中曹魏国力最盛,即视其为正统,可见“据功业之实”是当时的正统观标准。然在北宋以曹魏为正统的大势中,亦有逆流,以“二程”为代表。程颐认为:“蜀志在兴复汉室,则正也。”[17]强调“正统”之“名正”,而非“统”。

朱熹从小受理学思想陶染,十四五岁又系统学习“二程”之书,其理学观念即是在“二程”思想的基础上进一步发展的,因此被世人合称为“程朱学派”。其实,朱熹不仅在理学思想上,也在历史观上对二程进行了全面吸收。朱熹“蜀汉正统论”的主要观点即与程颐如出一辙,强调“名正”。而“名分之正”的关键就在于“忠”和“孝”,其云:“名莫大乎忠孝,分莫大乎君臣。”[18]2252以此为标准,蜀汉自然成为心中正统;而与蜀汉相对之曹魏,也就成为朱熹批判的对象。朱熹直接评论曹操“自是贼,既不可从”[18]1836,指出其以“挟天子”之资,借“兴复汉室”之名,实际是扰乱社稷、代汉自立。

南、北宋对三国正统的认识之所以会有这种偏差,也与当时的国情相关。《四库全书总目提要》中说:

宋太祖篡立近于魏,而北汉、南唐迹近于蜀,故北宋诸儒皆有所避而不伪魏。高宗以后偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金,南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。[19]

南宋士人之所以普遍认同“蜀汉正统论”,强调“正统”之“正”,不仅因为南宋与蜀汉国势相近,将金比作篡汉之曹操,更是为了在不利的政治局面下努力宣示其道德优势,寻求治国兴邦的良方。在这样的国家大势下,整个南宋的文学作品中也到处充斥着对曹魏政权的贬斥。如刘克庄有“北走曹瞒……绝笑渠侬,平生奸伪”[20]2598之论,直呼曹操为“曹瞒”,说其“奸伪”,充满鄙薄之意。何梦桂更是直接以蚊蚋、黑蚁比拟曹操[20]3153。至南宋,曹操彻底成为一个“君子所不道”的汉室“鬼蜮”[21],以至于“天下莫不欲诛之”[22],为天下士人所抨击、诟病。平先荣在其硕士学位论文《宋代士人之三国正统观研究》中,对两宋士人诗词文赋中涉及的对三国人物的褒贬情况进行了一个细致的整理,其中南宋士人对曹操的评价均为贬斥[23]。

综上两节所述,曹操作为篡汉之贼,是宋代理学忠君爱国思想笼罩下的一大反面,被两宋士人在诗文中口诛笔伐甚重。此为当时的文化大背景,朱熹当时即使年少,亦不可能不知。又加上朱熹总角已随其父熟读儒家经典,十四岁受学于以“忠孝节义”传家的刘氏诸夫子,深入学习了“二程”、张载之理学著作,于忠孝大义认识极深。这些都是朱熹后来继承“二程”历史观,提出“蜀汉正统论”,极力批判曹魏“窥汉贼行”的先决条件。因此,于情于理朱熹都是不可能冒天下之大不韪去学曹操书的。

四

董其昌和杨慎因为《跋曹操帖》中“天道祸淫,不终厥命”一语,推断曹操曾书钟繇《贺捷表》,并认为宋元之际还有传世。为此,我们对曹操之书事、书迹进行考述,以证曹操未曾书写过《贺捷表》。

曹操是文武全才,在政治和军事上有大的谋略自不必说,其诗文也开一代风气之先,为建安文坛领袖,在书法上也颇有成就。晋人张华《博物志》中列出汉世善草书者崔瑗、崔寔、张芝、张昶四人,曹操位列于后。张华所处时代与曹操相距不远,其云曹操草书仅次于崔瑗父子和张芝兄弟,评价甚高,曹操书名之盛当为不虚。南朝宋王愔《古今文字志目》原文虽佚,但目录尚存,下卷录魏晋书家五十八人中,即有“魏武”一目。南朝梁庾肩吾《书品》将曹操、孙皓等十五人列为中之中品,评曰“笔墨雄赡”[24];唐张怀瓘《书断》评曹操“尤工章草,雄逸绝伦”[25],并在《书估》中将曹操书列为第三等。由上可知,曹操所善当为章草,且以雄浑书风为胜。宋代陈思《书苑菁华》中亦载:“曹操书金花细落,遍地玲珑;荆玉分辉,遥岩璀粲。”[26]所谓“金花细落”“遍地玲珑”,意指笔画的空灵与飞动,亦当为对曹操章草书的评价。

曹操书迹不多,古籍文献中也只有些许记载。北宋朱长文《墨池编》卷六中有“魏武帝大飨碑”一条,注曰:曹植撰文,曹操篆额,钟繇书碑[27]。稍在朱长文之后的郑樵在《通志·金石略》中也记有此碑[28]。陈寿《三国志》中裴松之注引《魏书》曰:“军自武都山行千里,升降险阻,军人劳苦,公于是大飨,莫不忘其劳。”[29]36可知曹操在征张鲁期间曾大飨其师。且此次征张鲁,钟繇亦参加,并被曹操表为前军师[29]329。另曹植《求自试表》云“臣昔从先武皇帝……东临沧海,西望玉门”,“西望玉门”就是指征张鲁,知曹植确随曹操西征。由此佐证,“魏武帝大飨碑”当为可信,惜曹操仅是篆额。

清杨宾《大瓢偶笔》中有“曹孟德书”条,记载其所见抚州临川县曹操草书“鸢飞鱼跃”四字和武昌黄鹤楼真书“涌月台”三字[30]14。然曹操在历史上并未到过黄鹤楼,此为好事者为提高黄鹤楼名气而附会于曹[31]。“鸢飞鱼跃”想必与“涌月台”相同,皆为伪迹。杨宾还记载安庆府东“枞阳门”门额相传为曹所书,后杨宾得到门额拓片后,认为:“虽极劲健,而无古雅之致。且自汉魏至今,几二千年,而毫无剥蚀。其非曹书也无疑。”[30]14-15

相传的曹操书迹中,最为著名者当为陕西汉中褒谷古石门“衮雪”摩崖石刻了,被誉为“龙门十三品”之一。该摩崖横刻隶书“衮雪”两字,侧有竖刻“魏王”两小字。据陶喻之考证,有关“衮雪”石刻的记载,最早见于一段石门题跋《宝庆题名》,记南宋咸淳二年(1266)白巨济等六人游访石门的情况,其中有“衮雪旧有亭”一语,可知南宋时已有此刻石,然未记载书者为曹操。清嘉庆十九年(1814),时任陕南略阳知县的王森文颇喜金石,将石门大部分书刻都摹拓下来,编为《石门碑醰》一书,其中所摹“衮雪”也未见“魏王”字样。后在清道光十八年(1838),该石刻被褒城知县郑云锦、县令张绍勋重新发现,并另外翻刻,亦未记载书者为谁。

将“衮雪”作者归为曹操,最早见于罗秀书同治十二年(1873)所撰《石门道古碑序》:“曹魏王‘衮雪’二大字……千余年无人知者,居然干将莫邪出关气数,相与惊喜,叹为眼福,不胜古今遇合之感。”[32]罗秀书在《褒谷古迹辑略》中更加详细地记载了“衮雪”的出处,并赋诗大肆赞美:“滚滚飞涛雪作衮,势如天上泻银河。浪花并作笔花舞,魏武精神万顷波。”罗秀书将其归为“褒谷二十四景”之一,自此之后,文人墨客吟诵不绝,仿佛大家都信以为真。但稍作思考,不难发掘其中蹊跷。“衮雪”为曹操书全是罗秀书一人之观点,文献中更无旁证,即使非其编造,亦为道听途说而已,其目的或许是宣传褒谷石刻之价值。除了文献考证,单从书法艺术的角度来看,“衮雪”也绝非汉魏人所书。该书点画圆厚,结构似楷,波磔夸张而有装饰意味,绝无汉魏隶书整严之气,而更似南宋隶书。正如吴大澂在《石门访碑记》中说:“(衮雪)其原刻在江中巨石下,湍流迅急,舟不得近,隐约可辨,相传为汉刻……想系宋人伪刻。”可谓具眼人语。

可见文献中记载的曹操书迹均未可信,多为托名伪作。董其昌和杨慎推测宋元间有曹操书《贺捷表》本流传,但在历代文献著录中并未有曹操书《贺捷表》或其他“表”体书迹的记载,在历代刻帖中也均未见。

且从曹操与关羽之情感角度来看,曹操也断然不会书写《贺捷表》。曹操与关羽之情意,历来被人们津津乐道。陈寿《三国志》载,曹操于建安五年(200)擒得关羽,并未以俘虏待之,而是拜其为偏将军,“礼遇甚厚”。尔后在袁绍遣颜良攻白马的危难之际,关羽于万军之中,斩首颜良,解白马之围,关羽又被封为汉寿亭侯。关羽亦知曹操待其之厚,但更重忠义,决意报答曹操恩情之后离去,曹操闻之,叹曰:“事君不忘其本,天下义士也。”关羽斩杀颜良之后,曹操知其必去,仍拜侯重赏,做最后挽留,然关羽还是“尽封所赐”而辞。谋士认为关羽日后必为大患,皆主张追击,曹操则曰:“彼各为其主,勿追也。”[29]784曹操对关羽之喜爱不仅因其“勇”,更因其“忠”、其“义”。纵观整个三国历史,关羽之忠义无人可与比拟。裴松之注云:“曹公知羽不留而心嘉其志,去不遣追以成其义,自非有王霸之度,孰能至于此乎?斯实曹公之休美。”[29]784裴松之此言可以说是曹操对关羽之情意的最佳注脚。关羽去世后,曹操以诸侯礼葬之,亦表现出对关羽的崇敬。

钟繇《贺捷表》所贺关羽战败一事,为发展计,曹操难免心喜,毕竟关羽当时“擒于禁,斩庞德,水淹七军”,让曹操吃尽苦头,以至一度要迁都避其锋芒[29]785。但我们结合上文所述,在得知关羽重伤败退后,有“王霸之度”的曹操又怎会去抄写钟繇充满谄媚之意的《贺捷表》以示庆贺。综上,我们可以推断曹操并未书写过《贺捷表》。

五

世人认为朱熹曾学曹书,还有一个主要依据是刘共父“公所学者,汉之篡贼耳”一语。但世人并未思考,曹操固是“汉之篡贼”,而钟繇也可作此评价。

钟繇于汉末时被颍川太守阴修举为孝廉,后又任廷尉正、黄门侍郎。李傕、郭汜祸乱长安之际,全靠钟繇与韩斌谋策,天子才得以逃出长安。后来,钟繇与韩斌又与曹操合保汉帝东归。至此,钟繇一心为汉室着想,还可称为忠诚之汉臣。在此之后,曹操开始重用钟繇。在与袁绍决战之时,曹操命钟繇镇守关中,特使不拘科制,赞其为“今日萧何”,谓:“关右平定,朝廷无西顾之忧,足下之勋也。”尔后,钟繇又平河东、收匈奴,功勋卓著。这段时间,钟繇名为汉臣,但实际已在辅佐曹操。后魏国建立,违逆了汉高祖“非刘氏而王者,天下共击之”的祖训,曹操“篡汉”之心已昭然若揭,钟繇非但没有劝诫,反而劝进,并被视为开国元勋而受到重用,位列相国,被当时的魏太子曹丕赞曰:“厥相惟钟,实干心膂。”曹丕废汉称帝,钟繇又为太尉,封平阳乡侯;明帝即位后,又迁太傅[29]327-334。

在史书中,“汉之篡贼”一词并非曹操所专属,董卓、孙权、刘备等都曾被评为“汉贼”,只不过曹操非议最大,又有周瑜“操虽托名汉相,其实汉贼也”、诸葛亮“先帝虑汉、贼不两立,王业不偏安,故托臣以讨贼也”等语,影响至深,遂一闻“汉贼”,世人不假思索就想到曹操。实际上,钟繇先为汉臣,后佐曹操,劝进曹操称王已是篡汉,后又迎曹丕称帝,其行迹种种皆为“汉贼”所为。且以刘珙“忠孝节义”之家风,更会对钟繇之行径进行贬斥,因此会说出“公所学者,汉之篡贼耳”,再结合上文论述,此“汉之篡贼”当为钟繇无疑。

在这一点上,清张照在《跋自临贺捷表》中也有提及,认为朱熹所学定为钟繇《贺捷表》,只因门人标目时可能未知“天道祸淫,不终厥命”为《贺捷表》中语,亦不思钟繇亦可称“汉贼”。《晦庵集》中诗文题跋确多为朱熹门生及后人整理编撰而得,门人按思想惯性,一见“汉贼”就想到曹操,亦不知“天道祸淫,不终厥命”为《贺捷表》语,想当然名其为《题曹操帖》,这种解释却合情理。丁俭卿《朱子题曹操帖辨》亦云:“按‘天道祸淫,不终厥命’二语,出钟繇《贺捷表》。然则朱子此跋乃题钟帖,后人以‘汉贼’字,遂误为孟德。”[33]张、丁二人语实为朱熹《题曹操帖》当为钟繇帖最早之论证,然后人未能见到或未以重视,故贻误学人数百年矣。