北京市社区居民持续频繁就诊现状分析

2023-01-02季燕巫继东冯爱薛庆韵丁静

季燕,巫继东,冯爱,薛庆韵,丁静

社区卫生服务机构为居民提供连续性医疗服务,《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》指出对慢性病每年至少进行4次随访,随着医疗改革的落实,居民就诊量逐渐增多,甚至存在频繁就诊现象[1]。频繁就诊通常被定义为12个月内患者就诊次数排在前10%的就诊情况,这不仅消耗全科医生的大量时间,且占用大量社区医疗资源[2-3]。一部分频繁就诊者在一段时间后恢复到常规就诊模式,而小部分成为持续频繁就诊者[4-5],持续频繁就诊者的年平均就诊次数分别为间断频繁就诊者、非频繁就诊者的1.7倍和6.2倍[5]。尽管持续频繁就诊者就医频率更高,但其疾病复发率高、生活质量低的现状仍未得到改善,且因过度占用医疗资源而产生更多的社会问题[4,6-7]。在日常诊疗中,鉴于频繁就诊者的自身状况的复杂性和对资源需求的特殊性,及时识别间断频繁就诊者和持续频繁就诊者,可能更有助于进行医疗服务规划[2]。目前国外对频繁就诊的横断面研究较多,部分为干预研究,其研究表明,持续频繁就诊与躯体、心理和精神因素,以及社会人口学因素有关[3,8-9];我国关于此类人群的研究尚少,一项对老年持续频繁就诊者的研究表明,年龄在70岁以上、女性、签约家庭医生与持续频繁就诊有关[5]。为了有效、平衡利用社区医疗资源,本文根据就诊居民3年间的客观就诊数据分组,分析持续频繁就诊现状及持续频繁就诊者的相关特征,采用访谈法对间断和持续频繁就诊者各5例进行“面对面”访谈以了解频繁就诊主要原因,为制定针对性健康计划和必要的康复措施及干预方案提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 通过本单位电子信息系统,调取2017年1月至2019年12月,北京市三里河二区社区卫生服务站全科就诊患者的就诊数据,以患者就诊编码为唯一身份识别信息进行提取。纳入标准:(1)3年内至少产生1次全科门诊记录;(2)就诊记录为“面对面”咨询全科医生;(3)年龄≥18岁。排除标准:(1)就诊记录缺失或主要信息不全;(2)全科医生上门服务。

1.2 研究方法

1.2.1 分组情况 分组标准为:(1)年度(1—12月)就诊频次排在前10%的居民为频繁就诊者[2-3];(2)频繁就诊者中,3年内每年就诊次数均在前10%者为持续频繁就诊者;(3)频繁就诊者中,仅有1年或2年频繁就诊记录者为间断频繁就诊者[5]。通过电子信息系统分别统计2017—2019年年度就诊次数居前10%居民的就诊次数,将2017年就诊次数≥27次/年、2018年就诊次数≥26次/年、2019年就诊次数≥34次/年的居民定义为频繁就诊者。共纳入频繁就诊者643例,删除未建立健康档案者3例、死亡1例,最终纳入639例,其中持续频繁就诊者92例(14.40%)、间断频繁就诊者547例(85.60%)。本研究通过首都医科大学附属复兴医院伦理委员会审核批准(审批号:2020FXHECKY028)。

1.2.2 调查方法 回顾性调取就诊居民客观信息,主要包括基本信息、疾病信息和就诊信息:基本信息包括性别、年龄、婚姻状况、学历、超重/肥胖状态、家庭医生医签约情况;疾病信息主要指疾病复杂程度、慢性病史(高血压、2型糖尿病、血脂异常、冠心病、脑卒中 );就诊信息包括年度就诊次数。对持续和间断频繁就诊者的一般情况和疾病信息进行比较。根据信息饱和原则采用方便抽样法在日常门诊过程中选择持续频繁就诊者和间断频繁就诊者各5例进行“面对面”访谈,其中男性3例、女性7例,年龄为55~76岁,访谈内容围绕“来社区就诊的原因”展开。

1.2.3 定义与标准 为了便于分类统计,进行以下定义:以体质指数(BMI)作为判断依据,24.0 kg/m2≤BMI<28.0 kg/m2为超重,BMI≥28.0 kg/m2为肥胖[6];患慢性病0~1种为病情简单,2~4种为病情普通,≥5种为病情复杂[7]。

1.3 统计学方法 采用Excel整理数据,SPSS 26.0软件进行数据描述和分析。计数资料以率或构成比描述,两组间比较采用χ2检验,等级资料组间比较采用Wilcoxon秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

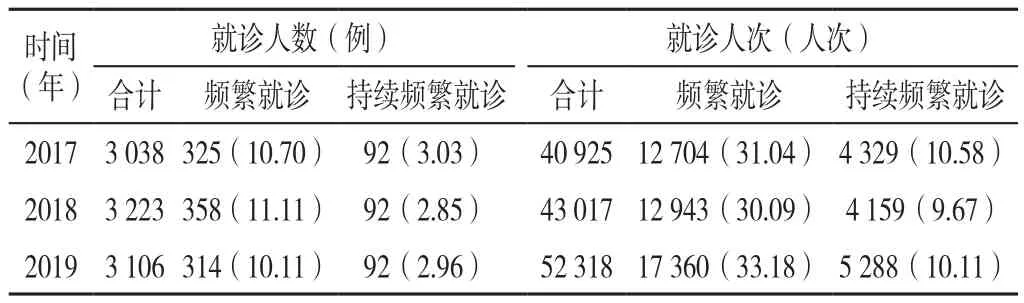

2.1 持续频繁就诊情况 平均每年10.64%(997/9 367)的就诊居民为频繁就诊者,平均每年2.95%(276/9 367)的就诊居民为持续频繁就诊者,其占频繁就诊者的14.40%(92/639)。平均每年频繁就诊者就诊次数占总次数的31.56%(43 007/136 260),平均每年持续频繁就诊者就诊次数占总次数的10.11%(13 776/136 260)。2017年,持续频繁就诊者年度平均就诊人次(47.05次/人)是当年平均就诊人次(13.47次/人)的3.49倍;2018年,持续频繁就诊者年度平均就诊人次(45.21次/人)是当年平均就诊人次(13.35次/人)的3.39倍;2019年,持续频繁就诊者年度平均就诊人次(57.48次/人)是当年平均就诊人次(16.84次/人)的3.41倍。具体门诊就诊情况见表1。

表1 2017—2019年社区居民就诊情况〔n(%)〕Table 1 Consultation status of community residents in 2017—2019

2.2 持续频繁就诊者与间断频繁就诊者的一般情况比较 持续频繁就诊者和间断频繁就诊者的性别、年龄、婚姻状况、学历、超重/肥胖者占比、已签约家庭医生者占比比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

表2 持续频繁就诊者与间断频繁就诊者的一般情况比较〔n(%)〕Table 2 Demographic characteristics of continuous frequent visitors and intermittent frequent visitors

2.3 持续频繁就诊者与间断频繁就诊者的疾病情况比较 持续频繁就诊和间断频繁就诊者慢性病患病率前5顺位均为高血压、2型糖尿病、血脂异常、冠心病、脑卒中。两组间的高血压、2型糖尿病、血脂异常、冠心病、脑卒中患病情况及疾病复杂程度比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。

表3 持续频繁就诊者与间断频繁就诊者的疾病情况比较〔n(%)〕Table 3 Comparison of disease status between continuous frequent visitors and intermittent frequent visitors

2.4 频繁就诊者的访谈结果 频繁就诊者的访谈结果显示,排在前3位的社区频繁就诊原因为:地理优势明显且候诊时间短(n=9),医患关系良好且基本满足日常医疗需求(n=7),报销比例高于专科医院(n=6)。而间断频繁就诊者选择社区就诊排前3位的原因为:遵医行为改善(规范用药行为、就诊习惯改变)后疾病控制平稳从而就诊次数减少(n=2);急性病症发作或慢性病病情变化导致就诊次数一过性增多(n=2);阶段性受“情绪”困扰而反复就诊(n=1),部分间断频繁就诊者患者由持续频繁就诊者发展而来,其就诊次数的减少得益于预约就诊制度落实后,因“取药时间未到”而盲目就诊的情况减少。持续频繁就诊排前3位的原因为:因单盒药物的可服用次数与疾病周期服药次数不匹配而每月多次就诊取药(n=3),倾向于原研药品拒绝同类药品替代而多次就诊(n=1),转诊不及时而多次前往社区就诊寻求帮助(n=1)。

3 讨论

3.1 基层存在持续频繁就诊现象 本单位14.40%的频繁就诊者存在持续频繁就诊的现象,低于国外综述性文章报道的结果,即20%频繁就诊者存在持续频繁就诊现象[7],但明显高于一项上海市某社区的调查结果,即仅5.3%的居民在3年内持续频繁就诊[5];本次调查持续频繁就诊者约占总就诊居民的2.95%,高于芬兰报道的持续频繁就诊者占所有患者的1.4%[8]。这些频繁就诊的现象虽然从侧面反映出基层全科医疗承担了大量医疗任务,部分居民对基层医疗单位的接纳性良好,医患联系紧密,但在一定程度上说明本单位的社区医疗资源被“少数人群”“过度利用”[3,6]。本研究提示约2.95%的持续频繁就诊者占用了约10.11%的门诊量,与国内外研究中对机构内持续频繁就诊者医疗资源利用情况的统计结果相符,芬兰某研究提示0.9%的持续频繁就诊者占初级卫生保健临床工作量的6%,上海某研究提示5.3%的持续频繁就诊者占用了全科医生21.4%的接诊资源[2]。不难看出,持续频繁就诊者挤占的医疗资源量高于社区平均水平,并为全科医生带来了大量重复的工作。

3.2 持续频繁就诊者特点 国内外研究表明,社会人口学与持续频繁就诊关系密切[5,8]。本研究提示,虽然60~79岁持续频繁就诊者的比例较高,但持续和间断频繁就诊者年龄分布比较,差异无统计学差异,考虑可能与样本量少有关。本次调查中持续和间断频繁就诊者慢性病患病率排在前3位的均为高血压、2型糖尿病、血脂异常,与上海老年频繁就诊者疾病顺位不完全一致(前3位为:冠心病、高血压、2型糖尿病),考虑除了与研究对象年龄不同有关外,还与疾病统计方式不同有关,即本研究对患者的慢性病患病率进行统计,后者对每次就诊时所诊断的疾病进行统计[5]。既往研究表明,签约家庭医生是患者持续频繁就诊的影响因素,本研究提示在持续频繁就诊与间断频繁就诊者中,家庭医生签约情况差异无统计学意义,这可能与比较对象不同相关,本文在持续频繁就诊者和间断频繁就诊者间比较,而其他研究在持续频繁就诊者和非持续频繁就诊者间进行比较[9]。本次调查中持续频繁就诊者与间断频繁就诊者的疾病复杂程度无统计学差异,考虑与本研究仅纳入慢性病病种,而未将急性病、慢性病急性发作或慢性病加重情况及精神-心理因素纳入调查、进行统计有关[2-3,10]。既往研究均提示,慢性病为频繁就诊的重要影响因素,社区作为慢性病防治的“主战场”,应对持续频繁就诊者慢性病控制情况进行评价,若频繁就诊者因慢性病病情控制欠佳而持续频繁就诊,全科医生在以后的诊疗过程中应给予更多的关注,以生物-心理-社会的医学模式进行“以患者为中心”的诊疗[2,10-11]。

3.3 频繁就诊原因分析 定性访谈结果可知,患者选择社区就诊的原因主要包括地理优势明显且候诊时间短、医生态度好且基本满足日常医疗需求、报销比例高于专科医院。与上海的一项老年持续频繁就诊者访谈结果基本一致,该访谈结果显示患者就诊的前3位原因包括慢性病患病率、社区医院的便捷性(距离近、报销比例高、排队时间短)、医患关系好[11]。由此可知,社区医疗机构因地理可及性良好、医疗服务契合度高、药品齐全且报销比例高而吸引居民就诊,同时也说明多数患者的常见疾病问题,可在社区解决。这提示在地理位置和报销比例的优势下,全科医生可凭借优秀的全科诊疗服务能力和常见疾病管理能力留住患者,也提示完善城市社区卫生服务机构的布局,有助于基层医疗卫生机构发挥解决居民常见医疗问题的功能,有助于进一步推动分级诊疗的落实。

对于间断频繁就诊者而言,因急性病症发作或慢性病病情变化而出现阶段性频繁就诊的情况可视为正常就诊,这部分间断频繁就诊者大多属于慢性病患者,在社区医生的指导下摒弃了自行调药/停药、不按时用药的不良用药习惯,遵循医嘱,根据用药周期来院规律就诊,其频繁就诊情况较为良性,且因复诊流程简单,对医生的接诊资源占用较小。另有一部分受“情绪”困扰而频繁就诊的患者,此人群多伴有轻度抑郁、焦虑等精神障碍而不自知,反复就诊拟改善长期存在的失眠、疲劳等症状,全科医生可给予改善生活方式的建议和自我调节方法,筛检疑似病例,及时专科转诊,进行安全风险评估、服药依从性和生活方式管理、家属健康教育[12-13],以早发现、早治疗,减少不必要的社区频繁就诊。访谈结果还提示,部分异常频繁就诊原因与重复开药(北京市医疗保险中心规定参保人服药期内重复开药不予报销)的现象有关。建议根据医院信息管理系统(HIS)自动维护的患者开药就诊周期(将剩余3 d以上药量的患者再次开具同一个药品视为异常)进行预约,从而避免患者因重复开药而频繁就诊的情况,也减少了“空挂号”或“因挂号而就诊”的行为。目前社区的预约就诊推行力度较小,可进一步落实家庭医生签约服务以改善社区预约就诊现况[14]。

对于持续频繁就诊者而言,首位原因是药品包装不合理,其设计的单盒药量与服药周期不同,导致患者在服药周期内多次就诊。以血脂异常伴2型糖尿病患者的一个月药量为例,他汀类包装设计为7片/盒或28片/盒,双胍类为20片/盒或60片/盒,存在2~3 d的药量差,加之老年患者常出现药品的遗失,受限于医保取药规定,患者不得不多次就诊、取药。因此,针对此问题,机构需要在药品品类管理过程中定期反馈,并及时协调、整改。其次,是患者对某一品牌药品较为信任或使用不同品牌替代药效果不理想后,多次就诊拟开具以往品牌药品而出现的异常频繁就诊现象,虽然有研究表明大量采购替代药未影响患者满意度,但此调研的覆盖面窄,并未进行全面调查,在患者中仍可发现“二次换回原研药”的现象[15]。国外研究表明,心脑血管疾病、危重症等特殊患者,用仿制药品替代原研药时需格外警惕不良事件和疗效变化[16]。因此,在积极落实药品集中采购的过程中,需要加强对替代药的药理作用、不良反应、药品疗效等内容的宣传,关注特殊人群的治疗需求,开展替代药品疗效和安全性监测。除此之外,还有部分患者因拒绝转诊或全科医生转诊标准不统一而未能转诊,从而频繁前往社区卫生服务机构就诊,分析其原因则与双向转诊制度未能得到充分落实有关,这是目前社区医疗机构的共性问题[17],需要进一步做好顶层设计、落实转诊制度、规范并简化转诊流程、做好双向转诊培训,指导全科医生按流程和标准转诊。

3.4 局限与不足 本研究为基于真实世界的研究,数据选择性高、获取方便且成本低,但缺乏对存在的混杂因素的衡量,在确定因果关系时会产生偏倚[18]。在数据选择上主要统计的为客观数据,仅纳入了慢性病,而未对心理疾病、急性病及慢性病急性发作等情况进行统计,缺乏完整性。在进行访谈时,未制定详细的访谈提纲,访谈深入性不足。本研究的研究场所仅纳入一个社区卫生服务站,所选择的对照组并非非持续频繁就诊人群,难以突出体现持续频繁就诊者的特征,在一定程度上降低了本研究的价值。虽然本研究存在一定的局限性,但呈现了目前持续频繁就诊现状,可为后续进行更深层次、更全面的持续频繁就诊相关研究提供理论依据。

作者贡献:季燕、丁静负责文章的构思与设计;季燕、冯爱、薛庆韵负责数据收集和整理、统计学处理;季燕负责结果的分析与解释,并撰写论文;巫继东、丁静对论文进行修订;丁静负责研究的实施与可行性分析,控制并审校文章质量,对文章整体负责。

本文无利益冲突。