小学生守规则行为发展困境与对策建议

——基于全国35187 个小学生的实证调查

2023-01-02张峰峰

● 张峰峰

一、研究缘由

随着现代化进程的深入,公共领域逐渐成为人的主要生活场域,强调道德主体超越个别化的“我”成为普遍性的“人”。守规则行为作为一种底线规则伦理层面的公共道德行为,不仅是公共道德对人的恰当要求,还会以一种善的力量帮助人更好地由私人领域向公共领域进行过渡[1]。规则是经过群体共同商讨而制定的、建立在正当价值理念基础之上的、人人都必须遵守的行为规范和准则[2]。对于小学生而言,规则可以唤醒其生命中更广阔的、更具有普遍性的自我,为他们朝向美好自我的建构提供了可能[3],也为社会法治治理奠定了基础。因此,“守规则”成为每个小学生需要具备的公共观念及行为习惯。

然而,家庭、学校乃至社会对小学生守规则的引导更多的是以外在的行为规范要求为终极目标。实际上,小学生守规则行为不仅是小学生群体对上述规则愿意并且能够自觉地内化于心、外化于行的实践活动,还应该包括小学生在将规则内化于心、外化于行之后开始转向对普遍正义精神的主动探寻。知规则、懂规则、守规则只是外界因为对共同美好生活的需要而安排小学生对“好”的追求;而对普遍正义精神的探寻则是小学生自己从亲身生活经验中获得的,是其亲自做出的决定[4]。行为作为人的认知、情感、判断的综合体现,小学生的守规则行为表现可以在某种程度上反映出小学生对规则的认识、判断以及内心对规则的认同状况。因此,该研究基于全国范围内抽取的35187 个小学生有效样本数据进行实证分析,试图探讨以下三个问题:(1)小学生守规则行为的发展现状与困境;(2)小学生守规则行为在自然变量层面的发展差异;(3)小学生的部分道德情感对其守规则行为表现的影响。

二、研究说明

(一)调查工具说明

该研究采用了孙彩平教授团队编纂的《中国儿童道德发展状况问卷》,该问卷的适用对象是9-18 岁儿童。该问卷以选择题为主、扩展填空题为辅,涵盖了儿童道德观念、道德情感、道德判断、道德行为、德育方式、心理环境六个指标。同时,该问卷还设计了5类、12 个自然变量。该问卷的信效度较高,具体指标数据为KMO=0.878、Bartlett<0.001、每道题的因子载荷均大于0.4、拟合指数CFI=0.958>0.9、TLI=0.944>0.9、CMIN/DF=4.488<5、RMSEA=0.048<0.06,问卷的总信度及各个维度信度均大于0.7。目前,研究团队基于该问卷收集的中国儿童道德发展数据(2017、2020 年),已陆续在《中国电化教育》《教育科学研究》《现代基础教育研究》等杂志上发表了相关成果,着重探讨了中国儿童/中小学生(9-18 岁)道德行为的整体发展特征[5]、道德行为与道德判断之间的双向互动关系[6]、遭遇的关心困境[7]以及同情感发展状况[8]等。

(二)样本分布

该研究基于2020 年中国儿童道德发展状况数据(77367),抽取其中自然分布的35187 个有效样本,该样本涵盖了全国7 大行政区、21 个区(县)、63 所小学、9-12 岁的小学生。样本分布的具体情况如下所示(见表1)。

表1 样本的自然分布表

(三)数据处理方法说明

为了了解小学生守规则行为发展现状,该研究对小学生守规则行为进行均值、标准差、频率等描述性分析;为了了解小学生守规则行为在自然变量层面的发展差异,该研究对相关数据进行相关性分析、差异分析;另外,为了论证道德情感是否对小学生守规则行为表现产生影响,该研究还对相关数据进行了多元逐步回归分析。在进行差异分析时,若相关数据通过方差齐性检验,对数据进行独立样本t 检验及单因素方差分析,反之,则对相关数据进行welch 检验。同时,为了规避大样本量对差异分析结果带来的影响,提升数据分析结果的科学性,该研究还引入效应量对变量之间的差异程度做进一步的说明,只有当p<0.05 且d>0.2 时,变量之间才具备统计学意义的差异,相关数据的均值大小才可以进行大小比较。

三、调查结果

通过对全国范围内7 大行政区、21 个区县的35187 名小学生的有效数据进行基础描述性分析、相关性分析、差异分析以及多元逐步回归分析,调查结果如下。

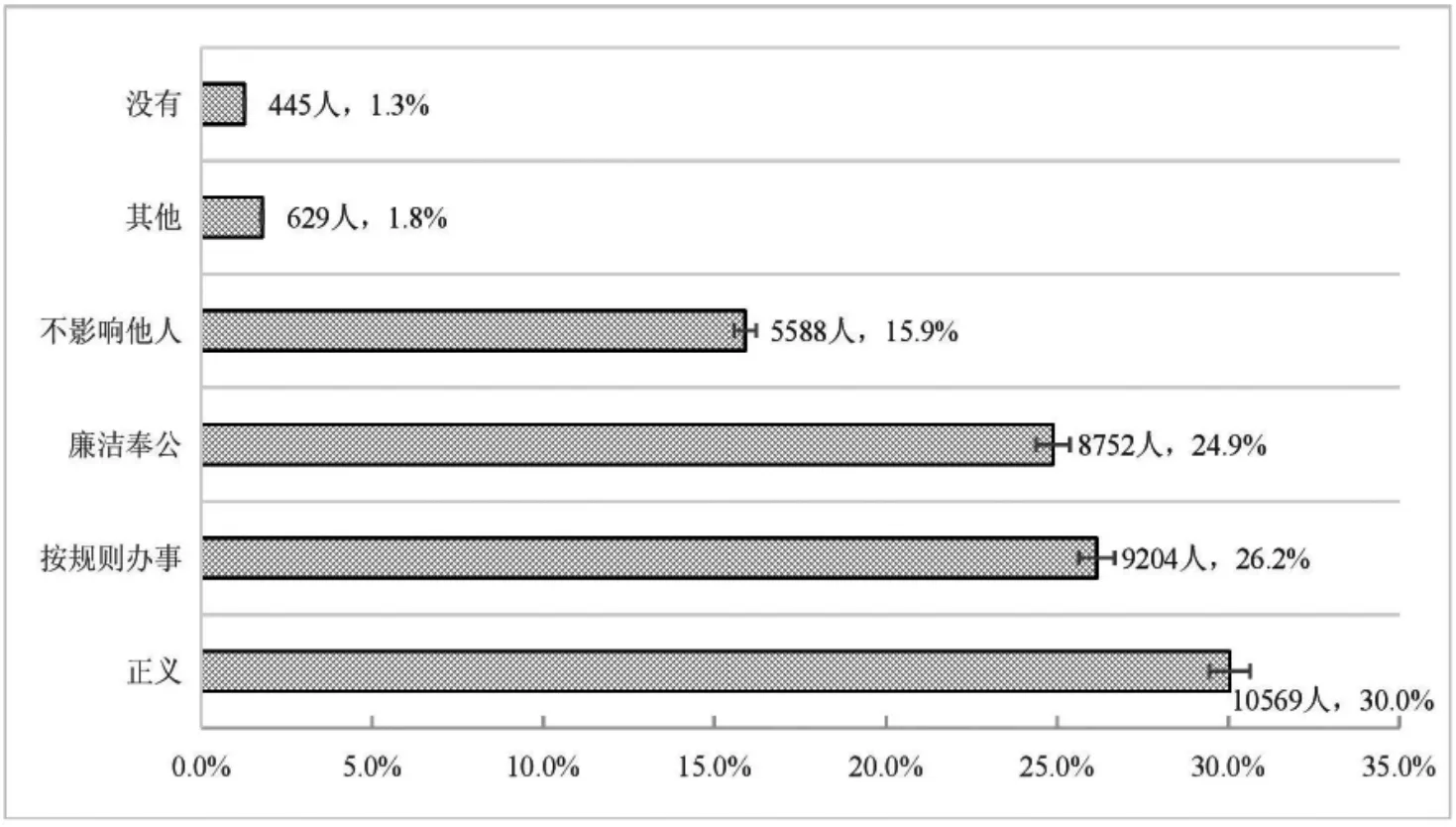

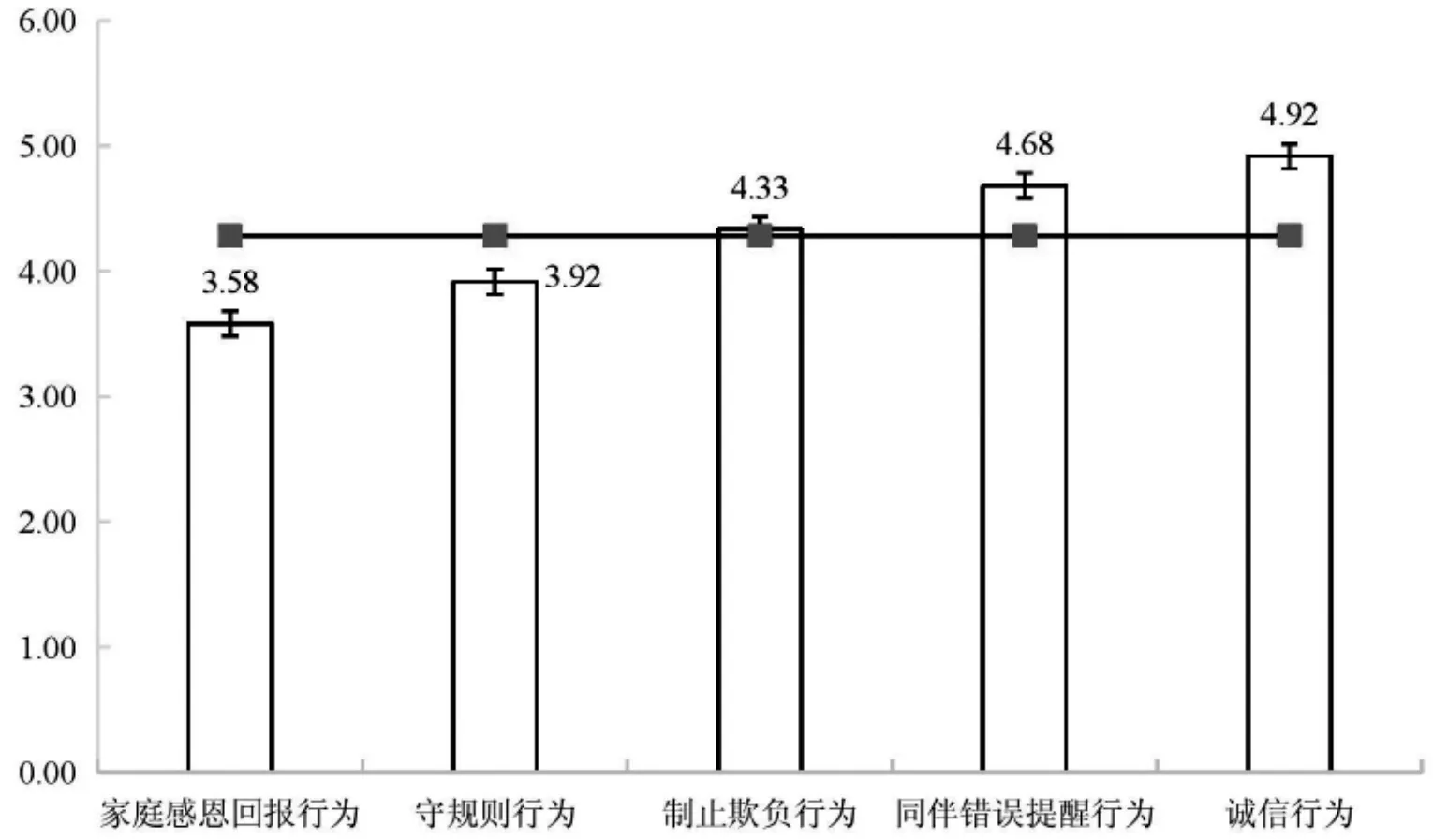

(一)发展现状:小学生守规则行为面临着知行不一的困境,行为水平仍有待提升

儿童的道德水平总被期待着可以朝向更高水平层次发展,然而调查结果却显示,小学生守规则行为发展正面临困境。一方面,在关于儿童公共道德观念的调查中发现,有约26.2%的小学生认为“按规则办事”最重要,在公德观念重要性的排序调查中位居第二(见图1),即小学生具备良好的守规则意识。但同时,小学生的守规则行为水平却排在五种调查的道德行为中较末的位置(M=3.92/5),并低于小学生道德行为的整体性水平(M=4.28)约8.4 个百分点(见图2)。由此可见,小学生守规则行为正面临“知行不一”的道德困境。另一方面,数据分析显示,参与本次调查的小学生中只有47.01%(16543 人)的小学生总是守规则,有8.63%(3036 人)的小学生从来不守规则、8.72%(3068 人)的小学生通常不守规则、12.09%(4254 人)的小学生偶尔守规则。同时,小学生守规则行为水平在2017、2020 年两次全国调查中并未表现出具有统计学意义的差异(p<0.001、d=0.1242<0.2),这意味着小学生的守规则行为水平在三年的时间里并未取得实质性发展(见表2)。由此可见,小学生守规则行为水平仍有待进一步提升。

表2 2017、2020 两次全国调查中小学生守规则行为均值差异分析表

图1 最受小学生重视的公共道德观念的比例排序图

图2 小学生五种道德行为的均值图

(二)发展差异:小学生守规则行为表现在生理、空间类变量层面不存在统计学意义差异,在心理、教育、家庭类变量层面存在统计学意义差异

为了探究小学生守规则行为在自然变量层面的发展差异,本次调查设计了5 类、12 个自然变量,分别是生理特征(年龄、性别、民族)、心理特征(生活满意度、最了解自己的人、最关心自己的人)、家庭特征(生活方式、父亲受教育程度、母亲受教育程度)、教育特征(学业表现)以及空间特征(城乡、区域)。该研究先通过SPSS22.0 对相关数据进行相关性分析,结果显示,除了“年龄”“家庭生活方式”“最关心我的人”“最了解我的人”4 个自然变量以外,其余8 个自然变量与小学生守规则行为之间均呈显著性相关关系(p<0.001),其中“学业表现”与小学生守规则行为之间相关性最大(见表3)。随后,该研究分别对相关数据进行独立样本t 检验、单因素方差分析,具体结果如下。

表3 小学生守规则行为与各自然变量间的相关性分析表

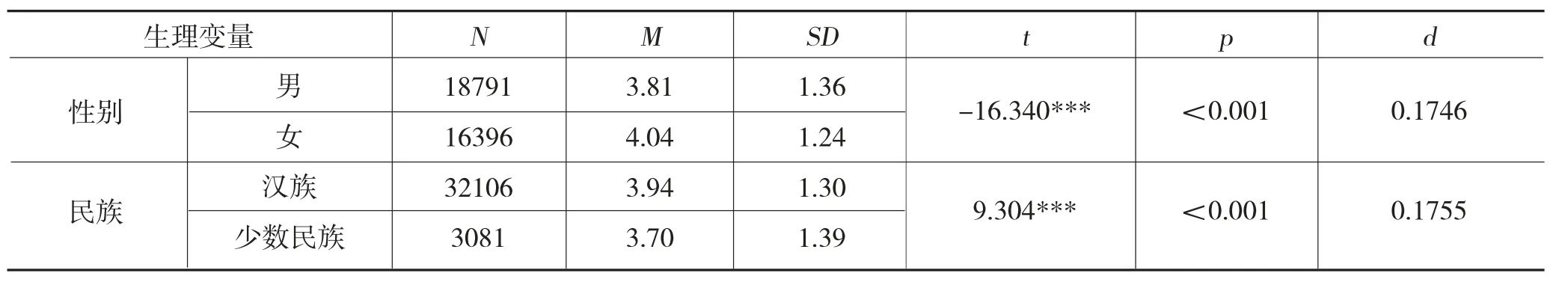

1.小学生守规则行为表现在生理类变量、空间类变量层面不存在统计学意义差异

由于“年龄”与小学生守规则行为之间不存在显著性相关关系(p>0.05),故在生理类因素中,仅对小学生守规则行为在“性别”“民族”进行差异进行分析。数据分析发现,小学生守规则行为在“性别”“民族”上并未表现出统计学意义差异(p<0.001、d性别=0.1746<0.2、d民族=0.1755<0.2)。同时,小学生守规则行为在“区域”“城乡”两个空间类变量上也都未表现出统计学意义差异(p<0.001、d<0.2)。换言之,生理类变量、空间类变量并不会对小学生的守规则行为表现产生影响(见表4-5)。

表4 小学生守规则行为在“生理类变量”层面的差异分析表

表5 小学生守规则行为在“空间类变量”层面的差异分析表

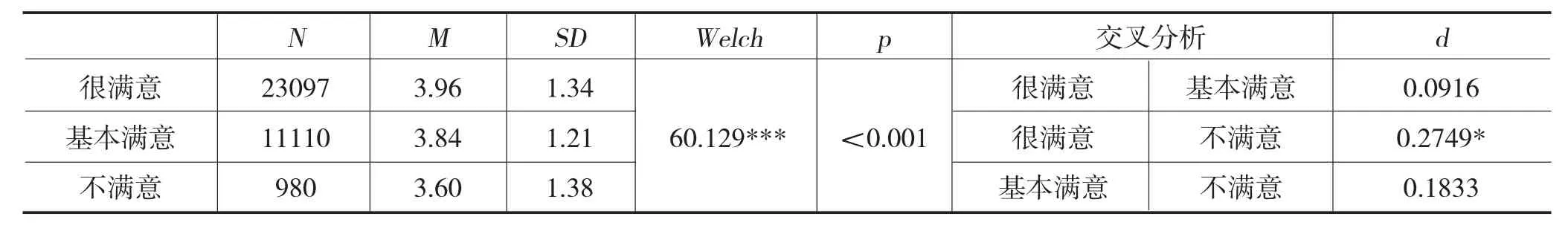

2.心理类变量发展差异:对生活状态感到满意的小学生的守规则行为表现更好

由于“最关心我的人”“最了解我的人”与小学生守规则行为之间不存在显著性相关关系(p>0.05),故在心理类因素中,仅对小学生守规则行为在“生活满意度”进行差异分析。由于相关数据的方差不齐,故差异分析采用了welch 检验。数据结果显示,小学生守规则行为表现在“生活满意度”上存在显著性差异(p<0.001)。其中“对生活很满意”和“对生活不满意”的小学生之间存在统计学意义差异(d=0.2749>0.2),通过均值大小比较发现,“对生活很满意”的小学生守规则行为(M=3.96)表现优于“对生活不满意”的小学生(M=3.60)。但“对生活基本满意”与“对生活不满意”(d=0.1833<0.2)、“对生活很满意”与“对生活基本满意”(d=0.0916<0.2)的小学生之间的守规则行为表现并不存在统计学意义差异(见表6)。

表6 小学生守规则行为在“生活满意度”层面的差异分析表

3.家庭类变量发展差异:父母的受教育程度越高,小学生的守规则行为表现得越好

由于“生活方式”与小学生守规则行为之间不存在显著性相关关系(p>0.05),故在家庭类变量中,仅对小学生守规则行为在“父母受教育程度”进行差异分析。由于相关数据的方差不齐,故差异分析采用了welch 检验。数据结果显示,小学生守规则行为表现在“父母受教育程度”上存在显著性差异(p<0.001)。其中,父母具备“小学及以下学历”与“中学学历”“大学及以上学历”的小学生之间存在统计学意义差异(d>0.2),均值大小比较发现,父母的受教育程度越高,小学生的守规则行为表现得越好(见表7)。

表7 小学生守规则行为在“家庭类变量”层面的差异分析表

4.教育类变量发展差异:学业表现越好,小学生的守规则行为表现得越好

由于相关数据的方差不齐,故差异分析采用了welch 检验。数据结果显示,小学生守规则行为表现在“学业表现”上存在显著性差异(p<0.001)。其中,“学业表现有待提升”与“学业表现优良”(d=0.3815>0.2)、“学业表现有待提升”与“学业表现一般”(d=0.2441>0.2)的小学生之间存在统计学意义差异,但“学业表现优良”与“学业表现一般”的小学生之间不存在统计学意义差异(d=0.1373<0.2)。均值大小比较发现,学业表现优良(M=4.07)、学业表现一般(M=3.89)的小学生的守规则行为表现优于学业表现有待提升的小学生(M=3.57)(见表8)。

表8 小学生守规则行为在“学业表现”层面的差异分析表

(三)影响因素:集体责任感、同情感对小学生守规则行为的影响较大

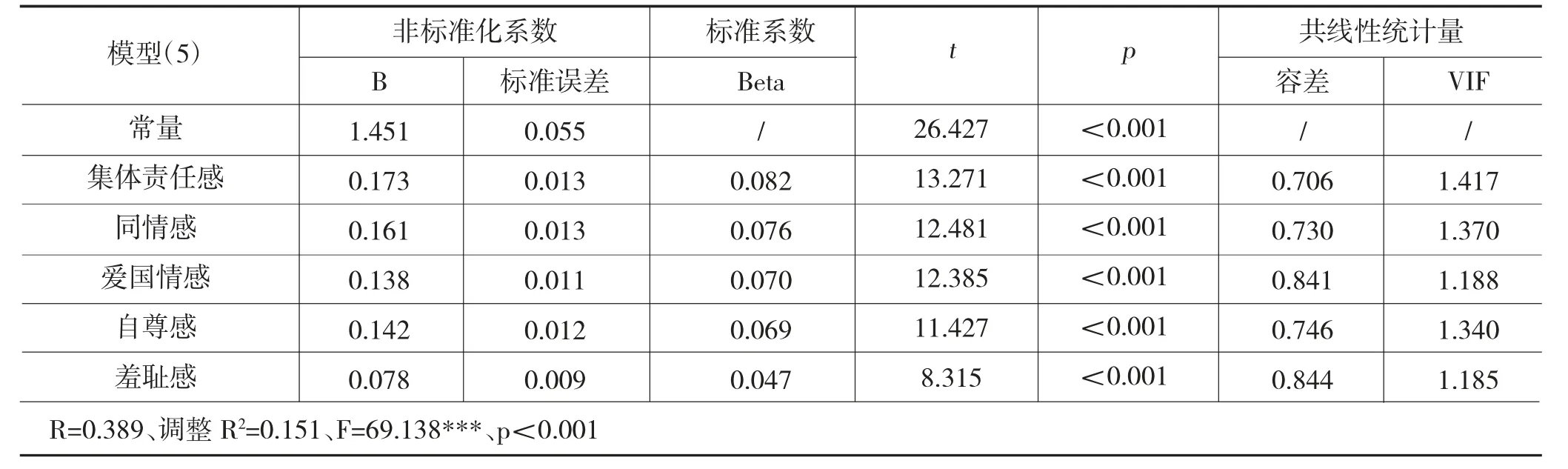

道德情感作为人的道德认知外化于行的关键要素。为了论证小学生的道德情感对其守规则行为表现的影响,本研究以“小学生守规则行为”为因变量,以“同情感”“集体责任感”“羞耻感”“爱国情感”“自尊感”为自变量,对相关数据进行多元逐步回归分析。回归分析结果显示,调整R2=0.151>0.1、p<0.001,回归模型的各变量的显著性均小于0.05,且各变量共线性检验结果VIF 值均小于2,即该回归模型具有统计学意义。换言之,小学生的道德情感会影响其守规则行为的发展,其线性回归方程式可以表示为:Y守规则行为表现=0.173X集体责任感+0.161X同情感+0.142X自尊感+0.138X爱国情感+0.078X羞耻感+1.451。该线性回归方程显示,小学生的五种道德情感均会对其守规则行为产生不同程度的影响,其中“集体责任感、同情感”对其守规则行为表现的影响较大,但“羞耻感”对其影响较微弱(见表9)。

表9 回归模型拟合系数

四、讨论与建议

我国小学生守规则行为正面临着知行不一的道德困境,父母受教育程度越高、学业表现越好、对生活状态越满意的小学生,其守规则行为表现得越好,道德情感(尤其集体责任感、同情感)对小学生守规则行为表现的影响较大。基于此,以“认识守规则的合理限度”助力小学生形成正确的规则意识,以积极道德情感的培育为小学生守规则行为习惯养成注入动力,以提升父母的受教育程度、增强小学生对生活状态的满意度、转变教师及父母“唯成绩论”的评价观念助力小学生守规则行为水平提升,以“去远”为实践路向助力小学生实现“知行合一”的守规则目标。

(一)以“认识守规则的合理限度”助力小学生形成正确的规则意识

我国小学生守规则行为水平在2017 年、2020年两次调查中均未取得实质性进步,导致这一结果的原因是多方面的,如学校规则教育泯灭了学生的自由与个性,规则制定的目的以管理为中心,规则内容以集体为中心,规则的实施以教师为中心[9]。同时,当下规则行为的培养观念两极分化,忽视规则而强调绝对自由,或者忽视自由而强调绝对管控[10]。因此,帮助小学生认识到守规则的合理限度,形成正确的规则意识是关键,它是小学生养成守规则行为习惯的起点。

由于规则在人出生之前便存在的状态使其天然带有“存在即合理”特点,人们也自然陷入理所应当遵守规则的麻木中[11]。但在复杂多变的生活中,人一味地“守规则”而忽视了对“人”的关注,实际上是人对规则的限度做出了错误的判断,使人陷入“规则的暴政”之中,规则也就失去其本可以触动心灵的效力。帮助小学生认识“守规则”的合理限度,实际上就是父母及老师在规则教育中引导小学生以一种“权变”的眼光去看待规则。规则是冰冷的,但冰冷的规则会因其对“人”的考量而拥有温度,每个人都不应该一味地忽视对“人”的关注而“死”守规则,如在公共场合下“排队与礼让”的问题。如果小学生认识到了“守规则”的合理限度并付诸行动,守规则带来触动心灵的效力就可以显现出来,进而提升对守规则行为的认同感。

(二)以提升父母的受教育程度、增强小学生对生活状态的满意度、转变教师及父母“唯成绩论”的评价观念助力小学生守规则行为水平提升

“父母受教育程度”之所以会影响小学生守规则行为的表现,主要是因为父母的受教育程度越高,他们通常会采用民主型的教养方式,对子女尊重理解、严格要求、情感温暖上表现为正向影响[12][13]。在日常生活中,其愿意站在孩子的角度去理解孩子的现实处境,与孩子共同面对、共同成长与进步,帮助孩子养成良好的行为习惯[14]。因此,提升父母的受教育程度可以作为帮助小学生养成良好的守规则行为习惯的一种策略。相关职能部门可以进一步加大对继续教育的经费投入与管理,以“降低收费标准、活化教学模式”鼓励并帮助家长有机会、有条件接受“知识更新、补充、拓展和能力提高”的一种高层次的追加教育。

同时,对生活状态不满意的小学生会产生更多的消极情绪。受制于对生活环境的消极认识,小学生在应对消极环境带来的不满体验的过程中就很难去关注个人的道德行为[15]。因此,父母、老师需要引导小学生从生动的、具体的现实生活出发,以美的态度观照生活,不仅要发现发现生活中美的事物的物质属性,更要发现其审美性和精神性内涵,使小学生在物质世界之外获得超越物质的精神享受,在功利的世界之外获得超越功利的审美体验,以一种身心愉悦的生活方式提升对生活状态的满意程度。

除此之外,学业表现较好的小学生通常会对自己提出更高的要求,愿意付出更多的时间和精力去理解并在日常生活及学习中积极践行守规则行为。而部分学业表现稍逊的小学生,则会错误地选择做出一些不守规则的行为来博取师生的更多关注。因此,父母、老师需要转变“唯成绩论”的评价观念,不能以学生成绩的优劣作为评判孩子的唯一标准,更不能因为学生的学业成绩表现不好而选择忽视甚至不关注这类孩子的道德成长。对这部分学业表现存在困难的孩子,父母、老师更要引导其看到自己在学业成绩之外的优点,从多方面提升其自我效能感,促使其养成健康的心理状态,避免这部分学业表现稍逊的小学生将“不守规则的行为”与“博取师生的关注”建立联系。

(三)以积极道德情感的培育为小学生守规则行为习惯养成注入动力

情感作为人存在的一种方式,要讨论人的存在及其意义、价值等重要问题,必须从情感出发[16]。情感是认知转化为行为的动力,小学生的道德情感对其守规则行为表现产生影响也在情理之中。具有较高社会责任感的小学生,其责任意识较为突出。守规则行为作为一种对他人、对自己负责的实践体现,自然会受到具有较高社会责任感的小学生的青睐。同时,同情感作为人性之善端,可以使自我与他者更好地通达彼此的痛痒[17],即自我与他者之间因为“同情”而相互尊重、相互理解。实际上,他者的自由就是“我”的自由的边界,“我”守规则就是对他者自由的尊重,也是对“我”的自由的维护。另外,羞耻感作为人的“良知动荡”,不仅对不道德行为具有否定的谴责性作用,又对道德人格的完善、自我价值的实现具有肯定的解放性的建构作用[18]。但羞耻感是一种消极的道德情感,它要求人在否定中达到自我肯定。对于小学生而言,恰当地对待并处理好羞耻感显然是一件很困难的事情。综上所述,较之积极的道德情感(如集体责任感、同情感),消极的道德情感(如羞耻感)对小学生守规则行为表现的影响是微弱的。因此,对小学生积极道德情感的培育可以为小学生守规则行为习惯的养成注入内在动力。

以“集体责任感”的培育为例。首先,老师不能将小学生当成是“容器”,简单地将“情感”知识“倒”给学生,而应该尽可能地借助多元的信息技术手段为小学生们创建“道德在场”的教育环境,使小学生可以“在场中”去观察、去感受、去内化。如老师可以借助《学雷锋》教育网络游戏APP,通过在游戏中阻止反面角色的不文明行为、引导帮助弱势角色行为获得一定的分值作为奖励的方式为小学生集体责任感的培育助力。其次,老师要善于发现日常生活中小学生做出利于班级团结的行为,及时予以表扬,使小学生形成自觉维护集体荣誉的行为动力。最后,父母可以围绕社会热点事件与孩子共同探讨责任认知,在事件梳理中对孩子的集体责任观念进行积极引导[19]。

(四)以“去远”为实践路向助力小学生实现“知行合一”的守规则目标

小学生在守规则方面之所以面临着“知行不一”的困境,是因为小学生的“知行合一”需要满足“小学生知‘知’、小学生信‘知’”两个前提条件,只有如此,“知行合一”才能落实到生活实践中。对知识水平较低、生活经验相对匮乏的小学生而言,规则的内涵、守规则的价值与意义主要来自老师基于书本知识的教导、父母基于维护家长权威的点拨。这类形式的教导与点拨多以规则的制定者、监督者的角色来施行,是一种“离身”式的规训。作为被动执行的小学生们来说,这类缺乏温情的“刚性”规训虽然可以让小学生在较短的时间内熟知或记诵相关规则的概念与内容,但很难让小学生获得“规则制定与执行”的原初价值及意义,对相关规则的认同也就无从谈起,即小学生被动知规则之“知”,鲜有主动信规则之“知”,小学生在守规则方面自然就深陷“知行不一”的泥沼之中。因此,以“去远”式的规则教育提升小学生对规则的认同就显得尤为重要。

“去远”意味着小学生的规则教育要与小学生的现实生活体验紧密联系在一起,父母及老师需要以小学生的认知规律、生活顺序与逻辑来制定内容、确立目标、选取手段,而不仅是基于知识的逻辑、成人的生活经验来设计实践活动。“去远”式的规则教育意味着父母、老师在组织相关的规则教育活动前需要了解小学生对“守规则”的认知情况、喜爱的活动方式,在尊重小学生的主体性及差异性的前提下,才可能保证小学生全身心地投入相关的活动中,父母和老师才能在不同的生活空间内引导小学生实现由“你需要做……”为“我可以做……”的认知转变,帮助小学生冲破“规则的被动执行者”的束缚,使其逐步成为规则的制定者、评价者及维护者,进一步加深小学生对守规则行为的认同。只有认同了,守规则才能在小学生的内心扎根,并促使其在日常的生活、学习中积极践履,“知行合一”才成为可能。