护照演化史

2022-12-29钟瑜婷

历史上,玄奘通西域,身上没有通行证件,一路混迹于商客队伍中,有数次几乎被唐朝守关的士兵射伤。

甘肃敦煌西南的“阳关下耳目”烽燧(烽火台)北800米处,阳关遗址博物馆内的阳关都尉府中,一名身着古汉服的“都尉”正在里面书写“阳关关照”。“关照”就是通关文牒。要知道,正是这些通关文牒,催生了中国古代的护照贩子,他们给后人留下了一个有趣的词汇:卖关子。

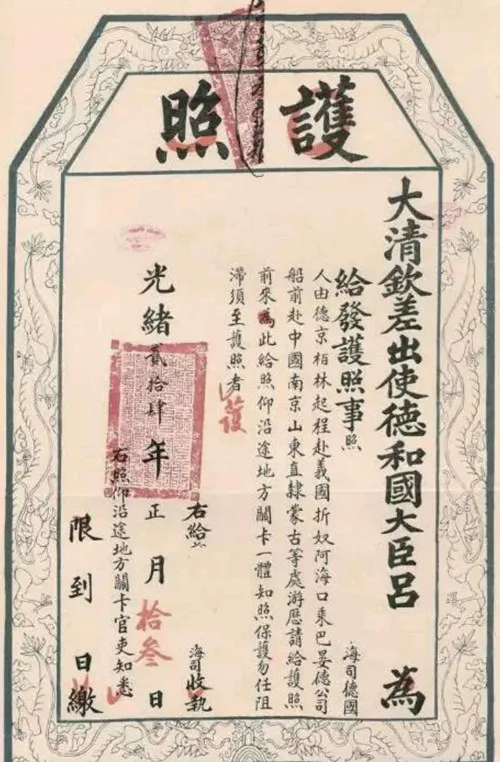

以护照形式作为出入边塞关津的通行证件,在中国有几千年的发展历史。出国护照和国内护照不相区分的做法,从春秋战国一直延续到新中国成立。而在清朝以前,护照、签证不分,外国人入境,如经批准,州府再给他发一张护照。

中国古代的护照有“封传”

“契”“照牒”“过所”“符节”“关引”“符牌”“公验”“腰牌”“文牒”“关照”“勘合”等多种形式,经历了由石铜变竹木,由竹木变纸张,由手书变印刷的过程。

关于护照,历史上一个传播甚广的故事是“伍子胥过昭关”。伍子胥为逃避追杀,想脱楚入吴,因为没有通行证,在吴楚交界的昭关受阻,忧急交加,一夜之间头发尽白。

到唐朝,“过所”制度更为严格,凡到各地进行贸易或其他活动的商人等都要持过所,否则便是非法通行,要受到缉拿。申请人万一丢失过所,就要被拘押扣留,查清身份后再酌情处理。无过所者将被视为“私度”,被查获就要治罪。

唐朝最有名的私度者,当属玄奘。历史上,玄奘通西域,身上没有通行证件,一路混迹于商客队伍中,有数次几乎被唐朝守关的士兵射伤。

《西游记》中,唐僧师徒一路行经西域各国,第一等要紧事是请官家在唐王签发的护照——通关文牒上盖印押花。类似的“倒换通关文牒”情节与当下我们所说的签证——对方领事官员在持照人护照上面签字盖章的做法十分接近。

从古典时代到中世纪,西方各国之间交往很少,接受国是否允许入境,往往只凭边检人员的一句话。在第一次世界大战爆发前,世界上绝大多数国家对出入境人员既不要求持有护照,也不要求另附签证。1706年,英国有了护照,请求外国当局允许持照人自由通过。1862年的奥斯曼帝国签证,是世界领事界公认的存世最早的实体签证。

到了明清两朝,大英帝国代表的工业时代开启的跨国界潮流与我国封闭的大门轰然相撞。我国多年来向外国人颁发“另纸护照”与西方各国间“自由通行”相抵触,“护照”纠纷甚至在一定程度上引发了鸦片战争。

清道光十四年(1834),英国首任驻广州领事律劳卑从澳门到广州赴任。根据清朝律令,外国人从澳门进广州须向澳门地方官员申请护照,但律劳卑不领护照,且以“平行款式”向两广总督卢坤投递书信,最终引发外交冲突。卢坤命令停止对英贸易,律劳卑则令兵船炮击虎门炮台,闯入黄埔。

事实上,两次鸦片战争后签订的《南京条约》《天津条约》《北京条约》等不平等条约,除了割地赔款,基本上都反映了马戛尔尼和律劳卑们的要求,核心在“自由通商,协议关税”。而《天津条约》约定“外国人可以到内地游历经商”“外国传教士可以到内地自由传教”等内容,外国人持本国发放的护照,经中国官员盖印,便可在中国内陆“自由、安全”通行。

1868年7月28日,美国卸任驻华公使蒲安臣代表清政府与美国订立《中美天津条约续增条约》,又称《中美续增条约》,条约主要内容包括:两国人民可随时自由往来、游历、贸易或久居;两国人民均可入对方官学,并受优惠待遇。这为美国来华招揽大量华工开启了方便之门。1851年,加州已有2.5万名华人,1882年,当地华人数目增加了4倍。但到了1882年,美国国会通过了臭名昭著的《排华法案》,很大程度上限制了中国对美移民。

1914年第一次世界大战爆发后,世界各国为了国家安全和政治的需要,普遍通过本国立法或行政措施建立健全本国的护照和签证制度。1920年,美国正式开始使用签证,1952年之后,美国开始有国民出国旅行须持有护照的规定。

被裹挟在世界潮流中的中国,护照和签证也随之进一步适应国际化的形势。1922年,中国出现了最早的本子护照。这些本子护照多为16页,有效期3年。因持照人途经国家多,译文多达8种(法、英、西、葡、俄等),光译文就占了护照8页。

1925年,由东三省交涉总署批转下发《发给入境签证办法》,废止向外国人颁发“另纸护照”的做法,改为在外国人护照上颁发签证。1930年,国民政府颁发《查验外国人入境护照规则》,要求入境外国人所持护照必须经中国驻外使领馆签证。

1946年,身为同盟国之一,中国与美国签订了《中美友好通商航海条约》,又称《中美条约》。条约规定,缔约此方之国民有在彼方“领土全境内”居住、旅行与从事商业、工业等各种职业的权利,等等。条约第二条第一款为:“……并除其本国主管官厅所发给之(甲)有效护照,或(乙)其他身份证明文件外,应无须申请或携带任何旅行文件。”也就是说,当时的中国人到美国去,是免签的。

(摘自岳麓书社《显微镜下的古人生活》 编著:《新周刊》杂志社)