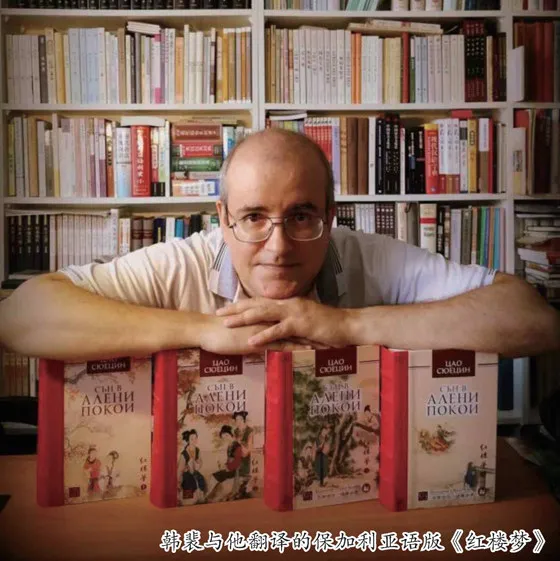

保加利亚翻译家韩裴的《红楼梦》情缘

2022-12-29韩裴肖丽\\文陈晓颖\\译

韩裴(1972—2022),保加利亚汉学家、翻译家,译有《红楼梦》《七侠五义》《三十六计》《围炉夜话》《吾国与吾民》《生死疲劳》等多部中国经典与名家名作,荣获第十一届“中华图书特殊贡献奖”青年成就奖,其译作《红楼梦》荣获2015年度保加利亚“赫里斯托·格·达诺夫”文学奖。

在离开广东石门实验学校之前,我的一个全新尝试,彻底改变了我的生活。这一切都源于《红楼梦》——我开始从事将这部巨著从中文译成保加利亚语的工作。

2011年深秋,我与大学时教我的教授索菲亚·卡特洛娃再次取得了联系,她曾教我中国文言文和翻译课程。在她的帮助下,我开始大量收集中国经典小说和其他著作,为未来十年的翻译工作打下了坚实的基础。更重要的是,在老师的支持和鼓励下,我下定决心,开始了一项伟大的工程——翻译曹雪芹的《红楼梦》。

不过还是先不说这些了,让我们一起回到过去,讲讲我是如何与《红楼梦》结下不解之缘的。

我第一次接触这部作品是在1987年的文学年鉴《图书大世界》中,其中用了一小段特别介绍《红楼梦》,说它是“中国人耳熟能详、倒背如流”的大作。我还了解到《红楼梦》是全中国乃至全世界唯一一部对它的研究能成为一个专门学科的作品,即“红学”,不仅如此,中国还专门成立了红学研究院,旨在对小说的人物、家族谱系及其对中国文学的影响等作出系统的研究。

《红楼梦》最初翻译成保加利亚语的书名让我喜欢上了曹雪芹的这部小说。就这样,我成了《红楼梦》忠实的拥趸。

翻开第一章,我就被它无法超越的华丽辞藻折服了——每一个汉字都似精心打磨般隽美,让我对其爱不释手。

早在1992年,我就跟我的中国老师刘广徽教授说过,我的梦想是将《红楼梦》翻译成保加利亚语,当时的我只是一个学习中文的大二学生。20年后,我的梦想终于成了现实。不过,要不是有老师卡特洛娃的鼓励,我也不敢奢望自己能完成如此巨大的工程,她曾对我说:“我相信你,如果说保加利亚有人有能力翻译《红楼梦》,这个人非你莫属。”

到了2015年,我翻译的保加利亚语版《红楼梦》第一卷正式出版问世。2017年和2018年,我又完成了《红楼梦》第二卷及第三卷的翻译工作。没有出版商和我的老师的支持,没有保加利亚文学界及读者的热情,翻译《红楼梦》的想法只能是儿时一个无法实现的遥远梦想。我翻译的《红楼梦》问世后,得到了中保两国读者和文学人士的广泛认可和欢迎。

刚刚译完《红楼梦》,我就又迫不及待地继续翻译《诗经》和《四书》。除此之外,我还开始了两部字典的编纂,一部是《古汉语常用字汉保字典》,另一部是以《现代汉语词典》为基础、增加了我的一些翻译实例和其他注释的《汉保大辞典》,我认为这两部词典对于保加利亚人学习汉语将有着十分重要的作用。

翻译艺术就像跨越一条河流,河两边的堤岸分别代表着两种不同的文化。

有人问过我说:保加利亚语是怎样的一种语言?它能够准确诠释曹雪芹在《红楼梦》中使用的华丽语言和宝贵文化吗?

保加利亚语无论从灵活性、句法结构还是风格上来讲,都是非常纯熟的语言,可塑性很强,在再现中国流行小说或白话小说方面可谓游刃有余,能做到表达自然而真切。我觉得,将中文翻译成保加利亚语,要比译成英语自然流畅得多。因为中国人说话总是自然平顺、铿锵有力,所以比起英语或是俄语,保加利亚语更适合再现其精髓。

我的母语沿袭了保加利亚的城镇和乡村语言,丰富而生动、自然而热情,释放着对生命的热爱——或许正是保加利亚语的这些特色才让它与中文有着异曲同工之妙。

话虽如此,保加利亚语在翻译《红楼梦》中描写的“贵族”内容时还是遇到了巨大困难。在帝王统治的“以大特尔诺沃为都城之保加利亚”时代终结没多久,保加利亚就失去了贵族阶层,失去了文人,也失去了这方面的语言。也就是说,在翻译《红楼梦》时,我遇到的最大困难就在于保加利亚语已经丧失了它中世纪的印记,遗失了那个时代特有的庄严、诗意、高贵和韵味。自从保加利亚陷入奥斯曼帝国的统治后,文学性浓厚的保加利亚语便不复存在。后来从保加利亚文艺复兴开始直至今日,我们的语言又受到土耳其、希腊、俄罗斯及来自西方各种语言的影响,导致我们丧失了更多的文学、文化传统。

每次当我尝试着将《红楼梦》中的古典语言翻译成保加利亚语时,我都要求助于保加利亚古文的宝库。教会斯拉夫语(教会的礼拜仪式语言)的宝贵语言很大程度上保留了古典文化的庄严华丽。《红楼梦》的文言文风格只有用保加利亚古语才能将其华美展现一二。

2016年8月22日,“2016年中外文学出版翻译国际专家座谈会”在北京举办,我有幸受邀并分享了我所认为的中保文化关系的重要性:

……两国文化最初的传播者就是两国的文人,感谢他们付出的心血和几代人的努力,我们终于在两国之间建立起了精神的纽带,传递了各具特色的艺术瑰宝。

保加利亚与中国之间的文化交往开始得并不算早,但这绝不会影响它在两国之间交往的宝贵价值。我想,我们两国关系之所以有点复杂,是因为我们之间的交往总是要依靠其他媒介:最初翻译成中文的保加利亚文学并非译自保加利亚语,而是译自某个中介语:俄语、英语、德语……中国第一位翻译和出版保加利亚经典文学的人是鲁迅。1927年,他将保加利亚文学之父伊万·瓦佐夫的一部短篇小说从世界语翻译成中文。同样地,早在20世纪40年代,优秀的保加利亚翻译家涅夫亚娜·洛塞瓦就已经将林语堂的《京华烟云》从英语译成了保加利亚语。10年后,又有人将《水浒传》从俄语翻译成了保加利亚语。被誉为保加利亚首位汉学家的列宁·迪米特洛夫是第一位将《道德经》翻译成保加利亚语的作家,并著有《中国古代文化史》一书。

两国交往的时间尚短,且在某些领域的合作才刚刚开始,想追溯中保文化和文学的交流史,可谓任务艰巨。几乎所有引进保加利亚的中国文学作品都译自其他语言,也就是说,它们都是二次翻译的结果。比方说,莫言的第一部保加利亚语译著就译自法语。

……保加利亚的出版社更愿意引进迎合大众品位的作品,但这些作品在很多方面都存在问题:无法做到翻译的准确呈现、无法真实地诠释中国文化,更谈不上引经据典、治学严谨了。共性的问题是它们都忽略了最纯正的中国文化。翻译这些作品的人对中国文化就算不是一无所知,也是知之甚少。中国文学囊括了文化的各个方面,因此最能反映这个国家的文化精髓,但它在保加利亚所占有的市场却少得可怜,其中尤以中国古典文学最为严重,古诗更是凤毛麟角。中国的伟大在其文化中得到了最好的呈现——从某种意义上讲,文化就是中国多年来抵御历史变迁和外来影响而炼就的金丹——其重要作用不容置疑:“经典文学所呈现的语言与文化,像一双张开的臂膀,能够带着一个民族跨越任何一个时代直冲云霄。”

(摘自中译出版社《归宿:爱中国,爱保加利亚》)

(图注:韩裴与他翻译的保加利亚语版《红楼梦》;在《生死疲劳》保加利亚语版发布会上,译者韩裴与作者莫言合影)