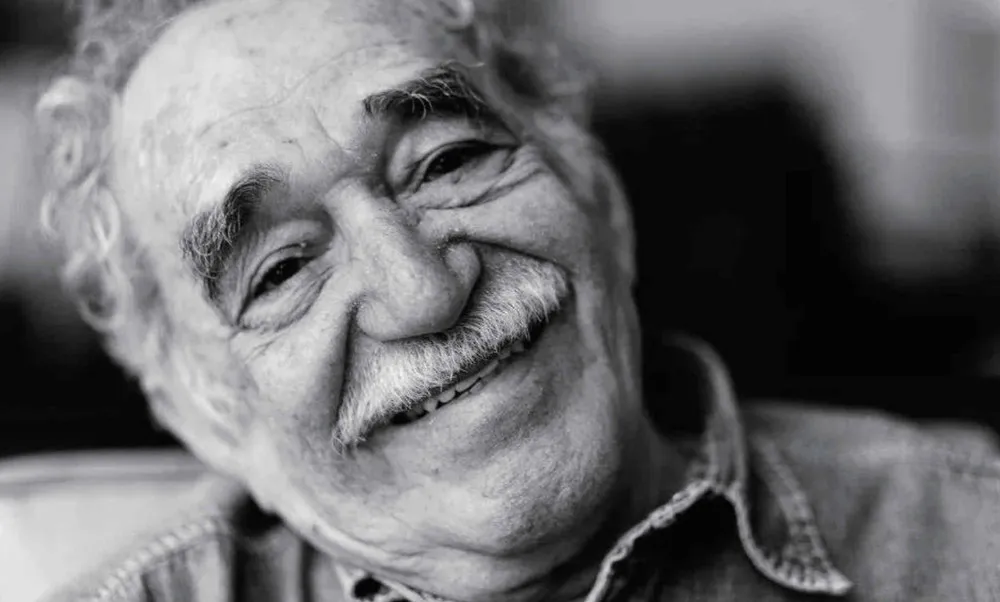

马尔克斯:活着为了讲述

2022-12-29魏小河

20世纪60年代,拉丁美洲文学爆炸已经开始,但谁都不知道,马尔克斯会加入这一阵列,并成为最闪亮的那颗明星。

打开记忆的旅程

“妈妈让我陪她去卖房子。”

这是《活着为了讲述》的第一句话。没有来由,马尔克斯在你还未准备好只是刚刚翻开书本的第一瞬,就将你拽入时空隧道。没有退路,你只能跟着他一路向前。这一天是1950年2月28日。此时,马尔克斯不到23岁,念了3年法律,但是刚刚辍学。他为巴兰基亚的 《先驱报》撰写每日专栏,拿着聊胜于无的稿酬,居无定所,过着穷日子,每天抽60根劣质香烟,充满抱负,等待时机。

然后妈妈来了,拉着他回老家(哥伦比亚)卖房子。这是一个很有意思的节点,经过一路颠簸,旧日的风景展入眼前,可是一切都衰败荒凉,一些非常重要的记忆重新充盈他的脑海。

很多年后,马尔克斯开始写回忆录,这时候,他会说:“这趟短暂、单纯的两日之旅对我来讲意义重大,纵使长命百岁,埋首笔耕,也无法言尽。如今,我已经75岁出头。我知道,那是我作家生涯,即我一生之中最重要的决定。”

为什么这么重要?因为这趟旅程让他更加打定主意成为一名作家,让他发现了那个日后反复出现在他作品里的“马孔多”,发现了上校(马尔克斯外公)的老宅,发现了自己真正想写的东西。

马孔多其实是一个香蕉园,在这趟回乡的火车上,他看到了这个名字。后来,他在好几本书里把它当作虚构的镇名,而小说里马孔多的原型,正是他们此行目的地——阿拉卡塔卡。

我们作为读者,跟随马尔克斯旧地重游。只要看过《百年孤独》,就能找到许多亲切之处,因为你将发现一切都有原型:阿拉卡塔卡的街道也种着巴旦杏树,他的外公马尔克斯上校也会做小金鱼;外婆真的曾经靠卖小动物糖果赚钱养家;上校真的曾在决斗中杀过人;马尔克斯的妹妹玛尔戈特被带到外公家时,真的喜欢吃土。

虽然,这一趟马尔克斯和妈妈并没有把房子卖掉,但是,他的内心燃起了新的激情。在离开的那一刻,他说:“这里的一草一木,仅仅看看,就在我内心唤起一股无法抗拒的渴望:我要写作,否则我会死掉。”

留守儿童和苦日子

马尔克斯是个地道的留守儿童。出生没多久,父母就外出工作,把他留在外公外婆家。

他记得非常清楚的一次会面,发生在六七岁时,妈妈来到阿拉卡塔卡,“我突然进去,大家都不说话了。我呆呆地站在门口,认不出谁是我妈妈,直到她张开双臂……她拥我入怀,身上散发着那种永恒不变的特殊的味儿。我知道我该爱她,但我做不到。负疚感袭来,我身心俱伤。”

11岁时,他终于回到父母身边。先是和父亲一起在巴兰基亚开药店,然后妈妈带着其他孩子前来汇合。虽然家人团聚,但是日子并不好过。巴兰基亚的药店亏得一塌糊涂,爸爸终于不得不独自外出想办法。他12岁时,母亲掏出家底,让他去离家10个街区的小学报名。小学校长对他很好,允许他把学校图书馆的书带回家看,那时候,他特别喜欢《一千零一夜》《金银岛》和《基督山伯爵》。

不过,精神食粮毕竟不能管饱,在巴兰基亚的这些日子穷得揭不开锅。终于,爸爸回来了,他们卖了全部家当,再次搬家,去苏克雷开药店。

在苏克雷,家里的经济还是很困难,但父母仍然送他去加勒比地区教学最严格学费最昂贵的中学之一——圣若瑟中学读初中。后来,他一个人坐船前往首都波哥大读高中。

少年开始朝着文学进军。

第一本书

高中毕业后,马尔克斯被波哥大国立大学法律系录取。下午没课时,他就窝在房间里看书。高中时,他读了不少文学经典,这时候,他读到了不少现代主义作家的作品。不过,最让他痴迷的还是卡夫卡,他说:“卡夫卡的书很神秘,不但另辟蹊径,而且往往与传统背道而驰。事实无需证明,只要落笔,即为真实发生,靠的是无可比拟的才华和毋庸置疑的语气。”

卡夫卡的《变形记》给了他极大的冲动,他写完一个短篇,又欣喜又害怕地把它送到哥伦比亚的《观察家报》。没想到,稿子竟然刊发了。就这样,他读到了自己第一份印成铅字的短篇。

很快,他又写了第二篇,第三篇。

然而,一场“波哥大暴动”改变了日程。波哥大待不下去了,他和弟弟紧急离开。他进入卡塔赫纳大学,就读法律系二年级。这个时候,他为卡塔赫纳当地的《宇宙报》写社论。天天在报社工作,当作家的心反而淡了——他遭遇了瓶颈。

那本一直在写的《家》,翻来覆去也没有超过40页。于是,他揣着回卡塔赫纳前从妈妈那里拿的200比索(哥伦比亚货币),前往巴兰基亚。他为当地的《先驱报》写“长颈鹿专栏”,拿微薄的稿费。

正是这个时候,妈妈来找他,叫他和她一起去卖房子。如一开始提到的,这次旅程对他来讲意义重大。回来之后,他放弃了那本《家》,开始写一本新的小说《枯枝败叶》,写了一年终于完稿。虽然小说遭遇阿根廷最优秀的出版社退稿,但是他知道,该完成的已经完成了,“退不退稿,《枯枝败叶》都是陪妈妈回乡卖房子后我想写的那本书”。

小说没有如愿出版,生活还在继续。这期间,他重回波哥大,去《观察家报》写社论。他在新闻界干得不错,写了好几份大稿子,好运也随之而来,先是短篇小说获得了全国短篇小说大奖,另外《枯枝败叶》终于出版,印了4000册,虽然大部分书都堆在了库房,他也没拿到一分钱稿费,但评论界反响不错。不久,马尔克斯以特派记者的身份去采访在瑞士日内瓦召开的四国首脑会议。踏上飞机,《活着为了讲述》的故事也就到此为止了。

后面的故事

1955年,去欧洲的计划本来只有两个礼拜,但是由于那家报纸被哥伦比亚政府查封,他被困欧洲。因为这一偶然事件,他在巴黎待了3年。这3年,他上电影导演课程,给媒体写稿,创作了《恶时辰》和《没有人给他写信的上校》。

1958年,31岁的马尔克斯与梅尔塞德结婚,并在委内瑞拉的加拉加斯定居,他在那里的《时光》杂志社工作。1959年到1961年,他分别在波哥大、古巴和纽约为古巴拉丁美洲通讯社工作。此时,拉美文学爆炸已经开始,但谁都不知道,马尔克斯会加入这一阵列,并成为最闪亮的那颗明星。

故事开始于一次短暂的旅行,他开着车带家人到墨西哥的阿卡波可度假。这本来是一次很平常的出行,但是那一天,“不知从何而来”,小说的第一个句子出现在他的脑海中,“我决定像外祖母给我讲她的故事那样叙述我的故事”。马尔克斯仿佛受到催眠一般,把车停在路边,转头,往回开去。回到家后,他一如往昔地坐在打字机前,不同的是,“这次我18个月都没有起身”。他后来说,自己写了1300页、抽了3万根香烟、欠债12万索比。

1967年5月30日,《百年孤独》付印,长352

页,每本售价650比索。辛苦没有白费,此书出版后大受欢迎,不仅评论界大为赞赏,更是畅销全球。

现在,《百年孤独》还常年盘踞在各大畅销书榜之上,谁也说不清这是为什么。但毫无疑问,马尔克斯的魅力,只要读过他的文字的人,就一定能立刻领略到。

(摘自上海文艺出版社《不止读书》)

(图注:加夫列尔·加西亚·马尔克斯,哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学代表人物,诺贝尔文学奖得主,代表作有《百年孤独》《霍乱时期的爱情》等

;哥伦比亚波哥大街景,壁画主题为马尔克斯和“马孔多”)