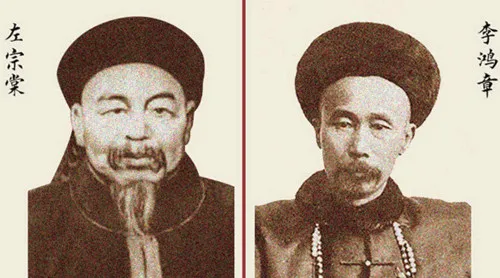

宦海沉浮中的左宗棠与李鸿章

2022-12-29徐志频

清末,当国家的『海防』『塞防』全面出现危机时,李鸿章高举『海防』,左宗棠亮出『海塞并防』。左宗棠因政治策略高出一筹,压倒李鸿章,出兵收复新疆。慈禧开始密谋以勋臣左宗棠、醇亲王奕譞,取代权臣李鸿章和恭亲王奕䜣。

就全局而论,左宗棠与李鸿章为“海防”还是“塞防”而起争辩,是清政府在国家战略层面的一次观念大分歧;就官僚集团内部而论,是当时朝政用人策略的一次大调整。

李鸿章之所以主张放弃“塞防”,主要原因在于他判断“塞防危机”会丢弃国土,而“海防危机”会动摇国本。他践行“联俄制日”,试图通过拉拢俄国,对付积极酝酿海战的日本,来维护国家整体的安全。

左宗棠主张先“塞防”后“海防”,在于他审清了形势:欧美、日本与中国远隔重洋,防务可以依靠地理自然条件,形势相对缓和;“塞防”问题则不然,边境线达数万公里,一旦新疆丢失,不但几无可能讨回,而且将成为他国侵略中国的据点。综合权衡之后,他得出结论,“海防”危机不如“塞防”紧急。

左宗棠重点针对俄国与英国,先集中精力来收复新疆。

事实证明,左宗棠判断对了。因为在李鸿章看来绝无可能收回的新疆,最后通过左宗棠一系列超越常规的方法,重新回到了中国版图之内。

新疆如期收复,左宗棠在朝野内外的声望达到巅峰,这直接酝酿并最终引发清王朝中枢“扬左抑李”“暗倾恭邸”的人事大变动。

光绪六年(1880)夏,左宗棠在收复新疆南北两境之后,令士兵抬着棺材驻军哈密凤凰台,准备出兵伊犁。

左宗棠抬棺出征,震撼的不只是敌国武将,还让实心谋国者看到了榜样,尤其是那些对时局与现状不满的官员,也在他身上寄托了莫大的期望。

“清流派”要员、御史邓承修即是期望者代表。他当即上折,指责朝廷内以恭亲王奕䜣为首的军机大臣“泄沓失职”,建议改调远在新疆的左宗棠进京,对他“委以军国之大柄,使之内修政事,外揽兵权”。

颇受慈禧太后器重的醇亲王奕譞再添了一把火。他认为论经国治世,“左胜于李”,主张让左宗棠“入赞纶扉”,将李鸿章置于地方。李鸿章在光绪元年(1875)被授文华殿大学士,在内阁居首席,位列东阁大学士左宗棠之前。

奕譞之所以力挺左宗棠,有他强烈的个人目的,他想借重左宗棠在地方的威望跟实力,伺机夺取恭亲王奕䜣手中的权力。更何况,作为继曾国藩之后湘军系内的最高军事统帅,左宗棠名动公卿,对外“锋颖凛凛向敌”,将他召进北京来,既有利于应对因伊犁交涉而激化的中俄矛盾,又可借助他如日中天的声威,牵制奕䜣和李鸿章。

这次“扬左抑李”,很有可能出于慈禧事前的授意。年近半百的太后,开始试图将国家实利逐步转移到娘家叶赫那拉氏手中。但左宗棠确实赶上了国家权力重新调整的时机。此时,慈禧太后对恭亲王奕䜣颇为不满,试图通过扶持奕譞的势力,来取代奕䜣集团。

光绪七年(1881)二月,左宗棠入京,慈禧太后正式授命他入值军机处,在总理衙门行走,兼管兵部事务。

此时,左宗棠在军机处的位置虽排在军机领班大臣宝鋆之后,但他的实权已经仅次于慈禧太后。当时的北京城流传一句话:左宗棠“明代沈相,暗倾恭邸,其势其焰,几于桓温”。

这里提到的“沈相”指军机大臣沈桂芬,“恭邸”指恭亲王奕䜣。“桓温”是晋明帝的驸马,因溯江而上灭亡成汉政权而声名大震,后又3次出兵北伐前秦、羌族姚襄和前燕,战功累累,独揽朝政十余年,一度操纵国君废立。

从京都传言可见左宗棠权势之大,朝廷倚望之重。

虽然得力于醇亲王奕譞跟部分“清流派”大员的支持,但内心“惕励”如左宗棠,开始有意避开派系明显的激烈“党争”。以办事能力见长的左宗棠,并不习惯离开具体政事与民事去搞权力争斗。他擅长作国家政治战略,d7XLrwZIuAQw7aPSHAMM5g==如一手促成新疆建省、将台湾建省落实、创立中国近代海军等大手笔规划,却短于宫廷政治斗争,不愿也不懂如何做一个成功的权臣。

左宗棠碍于慈禧的绝对权威,有意避开自己擅长的国家政治战略、人事布局,这也让他对后世的影响力打了折扣。

他试图说服慈禧太后“拟从新鼓铸,一振积弱之势”,并从改善民生的角度,提出了急于实施的施政纲领,“河道必当修,洋药必当断,洋务必当振作”。

显然,实干家左宗棠与正醉心于为家族揽权的慈禧太后,无疑是两条没有交集的平行线。

更让左宗棠感到严重不适应的是,他跟当年在京时的曾国藩一样,遭遇到世俗文法的罗网,导致每每事与愿违。朝廷的礼法规矩特别多,牢牢限定了各级官员,谁多做事谁就容易犯规越界,往往落得个事情还没做,人已经出事被淘汰出局了。

更大的问题还在于,左宗棠依照做封疆大吏时的揽权方法与惯性,大刀阔斧地施政,将官场固有的生态打破,引起诸多要员的严重不适。举其大者,内有奕䜣,外有李鸿章。

军机领班大臣宝鋆,多次遭遇左宗棠的逾格冲击,心有愠怒,干脆公开嘲笑左宗棠是“一团茅草”。

同僚之中,也极少有人愿意主动配合。没有在朝大员的实心支持,左宗棠作出的规划,大多沦为“放空炮”。他虽然极力试图振兴,但很少见出具体政绩。

时间一长,廷臣对左宗棠的新鲜感已过,原先反对左宗棠的人,继续一致笑话他“浮夸”“放空炮”。久不见功绩,对左宗棠寄予重望的醇亲王奕譞和一些清流要员,也不免大感失望。

舆论在两派势力的博弈中逐渐开始出现反转。批评、指责左宗棠的声音,很快进入了官方的正式文件。奕䜣、张佩纶、张之洞等人相继站出来,指摘左宗棠“浮夸”,“行径粗率,任性自便”。不能说这些批评全来自政敌,是漫无理由的派系攻击。何况,军机大臣左宗棠自入值以来,确实不见刷新朝廷气象。

手头无事可办,左宗棠发觉自己已经身陷困境,几乎晚节不保。年轻时,他曾撰写对联“立品当如山有岳,持身要比玉无瑕”以自勉,如今居高位而没有施展,无论立品还是持身,本身已是瑕疵。

进退失据之际,他想到抽身退出,离开宫斗繁剧的京师。他以“年老体衰,诸病侵寻”为由,不间断地请病假,少则三五天,长则一两个月。

这段左右夹击、里外不对的遭遇,左宗棠本人其实也看出了根源:无意实心办事的朝廷大员们,无非需要一个集体诿过的靶子,而不是一个真正能改革弊政的能人。

他写信跟朋友倾吐说,朝廷兴利除弊,自己根本无法推进,以前大家都将李鸿章当靶子,以批评他来显得自己富于正义感,言行符合道义,如今李鸿章随奕䜣遭遇冷落,大家将所有的矛头都对准左宗棠,其用心立意在“左代李僵”。

左宗棠的这段不愉快的京官经历,似乎可以从侧面印证,在左宗棠身后的日子里,被慈禧太后倚重的权臣李鸿章确实也并不容易。

曾梦想“拜相封侯”的左宗棠,在光绪四年(1878)已经全部实现夙愿。既然在军机大臣的位置上难以作为,他决定到地方上发挥余热,干出一些宏图大业,在青史上再留下浓墨重彩的一笔。

于是,左宗棠申请外放两江总督。7个月相处下来,慈禧也看出了左宗棠处境尴尬,她选择做个顺水人情,给他一级台阶下,将他外放两江。

(摘自现代出版社《左宗棠与李鸿章》)