古代民事法律的智慧星光

2022-12-29李铁

民法典源于中华法系,这是历史的定论。

中华法系历经五千多年岁月,源远流长、根深叶茂,对世界各国的法制建设都曾产生重要影响。它起于制度,成于法律,包含民、刑、经、商四系,构成了支撑庞大中华运行的基石。

我国古代社会发展的历史性,决定了社会关系的复杂性和多元性。生产力和生产关系发展到一定程度的国家,必然具有法律调节关系和调整方式的复杂多样性。作为调整财产、人身关系的民事法律,也必然要为适应各种社会形态做出相应的民事调整,提供一定的制度支撑。

我国的民事制度早在5000年前已经萌芽,到殷商时初显规模,当时的“五行”“三礼”、甲骨判例、青铜铭文已是重要的行政、民事法律制度。

西周时期,随着土地所有制私有化进程的加剧,首先出现了土地买卖、转让、租赁等一系列民事行为,并逐步将这些行为上升为一般意义上的民事规范。至秦王朝,已有诸如仓律、关市律、金布律、牛羊课、军功爵律等规定,直接涉及所有权的取得与丧失、侵权赔偿、不当得利、债权债务关系等民事法律关系,体现出当时的民事意念已由前期的观念意识转型为制度规范的进步。

在唐朝,民事法律观念以立法形式表现出来,出现了名例律、户婚律等。伴随着唐朝商业的发达,民事关系迅速发展,出现了买卖、租赁借贷、雇佣、质押等各种形式的契约,唐律中也有若干调整债务关系的律文。在开元年间(713—741)颁布的“开元礼”,涉及祭祀、礼仪、丧葬、婚姻、继承、契约等民事内容,是历经千年以来民事制度发展的一个巨大进步。

在宋朝,随着商业繁荣、对外贸易扩大,手工业发展促进制造业领先于世界各国,由此带动民事法律关系步入新的发展阶段,促成民事制度更为丰富。《宋刑统》《庆元条法事类》《宋史·食货志》中的户籍与身份、所有权、契约债务、婚姻继承等民法制度均有显著发展,其调整范围的扩大,均为前代所未有。如婚姻、继承等民法制度之细密,可见于一例:凡未出嫁者称为“在室女”,出嫁之后因故返回父母家者为“归宗女”。宋律对在室女、归宗女如何继承家产有详细规定。以法律形式认定妇女的财产继承权,这在世界立法史上也是难得的。宋代以后民事立法更是不断充实发展,如众多调整田宅细故的乡规民约、民间习惯等,都有很独特的影响力。

到明清两朝,也有多种形式的民事法律关系,既有制定法,又有习惯法,散见于《大明会典》《大清会典》《户部则例》等多部法律制度,这些法律制度共同承担着调整民事关系的任务。《户部则例》类似于法律汇编,其中的民事内容很丰富。如债权中即规定有契约形式、借贷种类、租佃契约、典权赔偿等。如为限制高利贷即规定:“凡私放钱债,每月取利不得过三分,年月虽多,不过一本一利,违者笞四十。以余利计赃。重者坐赃论,罪止杖一百。”

这些民事法律的表现形式相互协调、各展所长、共同为用。

我国古代社会的民事制度和民事立法,以及逐渐形成的独具特色的法律制度文化传统明确提示我们,当今要不断发掘其有益成分,坚持择善而用。

推进《民法典》更好实施并促进其更加完善,对于今天建设中国特色社会主义法治体系十分重要。

(摘自大有书局《中国民法典与中国制度》)

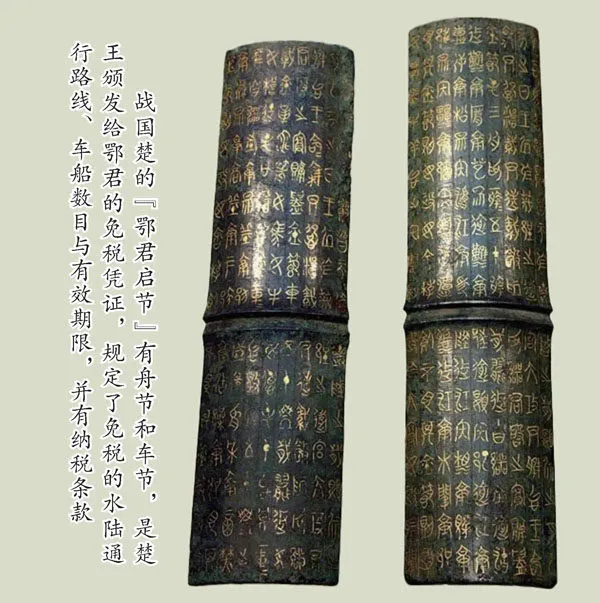

(图注:战国楚的『鄂君启节』有舟节和车节,是楚王颁发给鄂君的免税凭证,规定了免税的水陆通行路线、车船数目与有效期限,并有纳税条款)