长征路揽胜:六盘山红旗漫卷

2022-12-29封喜泰

险阻秦关百二重,天骄驻跸陨雄关。六盘山地处西北黄土高原,因其险峻,历来是兵家屯兵的军事重地。“红旗漫卷西风”,它是红军长征走向陕北越过的最后一座大山,见证了红军三大主力胜利会师并与红二十五军、二十六军、二十七军共同巩固发展陕北“大本营”。如今,六盘山由于雄浑灵秀与生态优良在黄土高原地带独树一帜,已成为山水游、生态游和红色长征文化游的胜地。

六盘山古称陇山,耸峙在宁夏回族自治区南部,跨甘肃、宁夏、陕西三省,南北绵延240公里,山势自南而北倾斜,在固原、隆德县境内,为陕北和陇中的高原界、渭河与泾河的分水岭,主峰海拔2942米。《山海经》称其南段为“泾谷之山”,北段为“刚山之尾”。《汉书·地理志》又把南段叫“洛畔道”。由于主峰巍峨险峻,古时上山只能沿羊肠小道,俗称“洛盘道”或“鹿道”,据说要沿山势折曲六重才能登临绝顶,六盘山一名也因此而得。

六盘山是红军长征走向陕北的最后一座大山脉。1935年8月17日,红二十五军在徐海东、吴焕先的率领下攻占隆德县城,并于当日连夜翻越六盘山……9月16日到达陕北延川县永坪镇,实现了与陕北红军的会师。1935年10月7日下午,毛泽东等中共中央领导人,从固原县张易堡驻地出发,随红一方面军登上六盘山,打开了通往陕北革命根据地的通道,从这里走向吴起镇(今陕北延安吴旗镇),于10月19日实现了与陕北红军的会师。

一代伟人毛泽东登上六盘山时,面对红旗招展的雄伟山峰激动万分,即兴写下了《长征谣》一诗,后改为著名的《清平乐·六盘山》,抒发了革命自豪感和对中国革命胜利的自信:

天高云淡,

望断南飞雁。

不到长城非好汉,

屈指行程二万。

六盘山上高峰,

红旗漫卷西风。

今日长缨在手,

何时缚住苍龙。

六盘峰谷绿水

六盘山风光旖旎,久负盛名。山体虽算不上高大,却也高峻雄浑,既具有南方山体的清秀,也具有北方山体粗犷雄浑的特征和淳朴明丽的个性。

昔日六盘山曾立有牌坊,上书“陇干锁匙”。它南控关陇,北扼灵武,西通河湟,东走庆(庆阳)环(环城),是古代交通的咽喉要地,其西、其北在秦代就筑有长城。历史上,六盘山是中原文化、草原游牧文化与西域文化的交汇处。从成吉思汗到宪宗蒙哥、元世祖忽必烈,他们的军事行动或征战,或北归,都是以六盘山为驻跸之地。

主峰米岗山:六盘山主峰原名“米缸山”,又名“美高山”。称米缸山是因为半山腰上巨石前有一块形似缸的石头,传说古代有行人走过时就从小孔里漏一些米。称美高山是因为它在波澜壮阔的云海中时隐时现,可谓“处处真成银色海,青青独露几峰高”。六盘山因其主峰高,古代便以“高山”之名和雄伟挺拔的身姿、翠绿的披装,载入《山海经》一书中。

泾源老龙潭:六盘山南段是宁夏回族自治区泾源县,老龙潭位于县城西南20公里处,其得名与《西游记》中的梦斩泾河龙君有关。传说玉皇大帝因泾河老龙布雨擅自变更了时辰和雨量,下旨唐朝宰相魏征在第二天午时将其斩首。老龙托梦唐太宗救他一命。第二天太宗把魏征召进宫下棋,以便拖过午时使他不能斩杀龙君。到中午时刻,魏征打瞌睡,脸上大汗淋漓,唐太宗还用扇子给他扇凉,可魏征却在梦中把老龙王斩杀在了三潭,出大汗时是在与龙王搏斗,于是这里的4个石潭就有了“老龙潭”之名。现在如果从山崖上向对面看,岩壁上有一个土红色的洞,洞里还渗出一丝红水,传说那是泾河龙王的血,此洞被称为“伏龙洞”。

泾源老龙潭是横贯陕、甘、宁三省区的泾河发源地,地势险要,4个大小不一、形状不同的石潭呈“之”字形排列,即头潭、二潭、三潭、四潭,总称“老龙潭”。潭区山高峡深,集险、深、奇于一体,如今还保持着原始风貌。松柏、花木俏立在岩石峭壁上,山雀鸣啼于万紫千红中,峡谷逶迤于峻岭之间,潭水清澈似一面宝镜,瑰丽迷人。尤其是阳光投射在幽深平静的水面上时,薄薄的雾气在潭面上飘逸,更加美丽动人。清乾隆五十五年(1790),水利学士兼中卫县令胡纪谟于此勘察后写成《泾水真源记》,使“泾清渭浊”昭然于世,这就是成语“泾渭分明”的来历。胡县令在这篇游记中的一首诗,描述了老龙潭的形胜:

无数泉飞大小珠,

老龙潭底储氷壶。

汪洋千里无尘滓,

不到高陵不受污。

绿谷凉天峡:这是六盘山一条植被覆盖率近100%的峡谷,位于泾源县城西南20公里处,距老龙潭10公里,长达20余公里,与二龙河、老龙潭呈“丫”字形。峡谷内凉爽宜人,因内有成吉思汗避暑遗址,又称“凉殿峡”。谷岸奇峰怪石百态,谷内林荫浓郁,泾河水穿峡而出,峡谷区东侧有一块约2000平方米的平台,被称为“点将台”,传说成吉思汗屯兵在凉天峡时兵马集合就在这里。峡谷内其他景观还有小南川、黑水坪、一线天等。

峡谷内最令人震撼的是生态环境极佳。这里山清水秀,气候宜人,森林茂密,植被完好,常有野生动物出没,灵性十足,野趣横生。植物中有杨、桦、椴、辽东栎、青榨槭等多个品种树木和探春、珍珠梅、暴马丁香、百合、芍药、箭竹等花卉观赏植物;野生动物有金钱豹、狍子、林麝、野猪、蒙古兔、红腹锦鸡等。在这里还有山梨、蕨菜、“五郎头”(楤木)、蘑菇、松子、草莓等多种可食用的野果、野菜。

腹地二龙河:位于六盘山腹地、泾源县城南30公里处,与凉天峡一衣带水,相距10公里,为南北长5公里的峡谷,是泾河的又一发源地。这里谷长只有凉天峡的1/4,但生态环境堪与凉天峡试比高低。峡谷内以大南川(今二龙河水系)、凉天峡两条河流为界,有森林面积20余万亩,是六盘山自然保护区森林与野生动物资源最丰富的重点保护区域。走进二龙河峡谷,茂林茫茫,碧波涟涟,奇峰连绵,流泉飞瀑,鸟语花香,给人以人间仙境、飘然脱俗的感受。特别是这里有10余万亩人工针叶林,以及1965年试验成功的次生林改造林带中挺拔的白桦、落叶松,能让人尽情体验北国风光的雄壮与四代六盘山林业工人承袭红军长征精神、接力绿化祖国山川的奉献精神。

险峻鬼门关:这是二龙河峡谷的延伸段,长约8公里,因峰险谷深,地势错综复杂,时常是云雾缭绕、山风习习,有了“鬼门关”的恶名。从谷口进去,沿溪流和丛林上行,有“菊花涧”

“小鬼把门”“镇鬼塔”“跌水潭”“九阶水”“蘑菇石”等原始状态的自然景观。“鬼门关”的奇,在于它的“山重水复疑无路”,林海森森与云雾缥缈;“鬼门关”的秀,在于它的清澈激流与众多的瀑布流泉……到了鬼门关,才会真正领略到六盘山的“雄、奇、险、峻、秀”,才会真正体验到泾河源头这块“人间净土”的灵美与壮观。

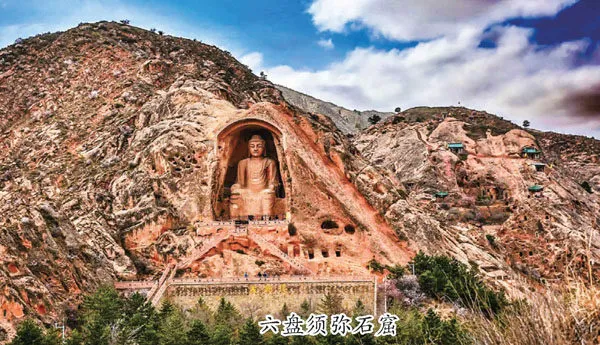

六盘须弥石窟

须弥山是六盘山余脉,位于西北端的西吉县境内,与扫竹岭、石城都属黄土高原上独具特色的丹霞地貌。这里的岩层是中生代白垩纪六盘山内陆盆地沉积的红色碎屑岩,之后经过造山运动与六盘山一起抬升隆起而成山。须弥山是我国迄今发现的海拔最高的丹霞地貌,也是我国北方发育最为典型的丹霞地貌群。

须弥山峰峦叠嶂,岩石嶙峋,“色渥如丹,灿若明霞”,古人自北魏起就于此开凿佛窟,至隋唐达到高潮,先后开凿的大小石窟有162座。这些石窟呈扇形分布在有鸿沟相隔的8座山峰东南面,自南而北长约2000米,宽约1000米。其中保存有各朝代造像雕刻品、彩绘、壁画、石刻题记的有70余座,其中22座现仍保存完好。在保存下来的350余尊造像中,尤以北周和隋唐开凿的大型佛窟造像最为精美。

1982年须弥山石窟被国务院公布为国家重点保护单位,2008年6月被世界历史遗迹保护基金会公布为“全球百大濒危文明遗址”。

六盘红色光芒

红军三大主力和红二十五军的长征,最后的冲杀都在六盘山及其周边,真如“六盘山上高峰,红旗漫卷西风”。而今在六盘山上,会宁、将台堡以及六盘山周边其他红军战斗或进驻过的地方,都有红色纪念性建筑或红色旧址。

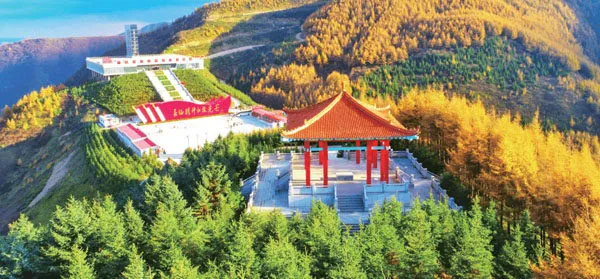

六盘山纪念馆:1986年为纪念红军长征胜利50周年,在当年红军走过的山顶修建了“六盘山红军长征纪念亭”,由胡耀邦为纪念亭题名。2005年在纪念红军长征胜利70周年之际,在原纪念亭基础上进行扩建,落成了六盘山红军长征纪念馆,被列为全国第三批爱国主义教育示范基地。纪念馆占地5万余平方米,建筑面积2万平方米,地处隆德县城城东六盘山国家级自然保护区,四周自然景色优美。主体由纪念馆、纪念碑、红旗造型的影壁和青铜雕塑等部分组成。纪念馆共有4个展厅,展示了红二十五军、红一方面军、红二方面军先后经过六盘山留下的上百件珍贵遗物、文物、图片。江泽民同志题写有“长征精神永放光芒”8个大字。六盘山下和尚铺村竖有毛泽东手书《清平乐·六盘山》全词石碑。

会宁一楼一塔:甘肃白银会宁城是一座小山城,位于六盘山南段西部。城郭形如凤凰展翅,故有“凤城”之称。西门城楼为会师当年中央领导人开会的旧址,1958年将城西门“西津门”改建成了“会师楼”。1986年经中宣部批准又建造了一座会师塔,塔楼相映,构成了会宁城光彩夺目的红色人文景观。红军会师纪念塔高28.78米,共11层,正面雕刻着邓小平题写的“中国工农红军第一、二、四方面军会师纪念塔”18个大字。

将台堡纪念碑:1936年10月21日,红二方面军到达今宁夏固原西吉县平峰乡,贺龙、任弼时、关向应和随从红二方面军行动的红军总参谋长刘伯承与红一方面军一军团代理军团长左权、政委聂荣臻、政治部副主任邓小平亲切会面。22日,红二方面军总指挥部及靠军团到达将台,与红一方面军一军团及二师(师长杨得志、政委肖华)在将台堡胜利会师。两军领导人和会师官兵万余人在将台堡东侧广场举行了盛大的会师联欢会。23日,红二方面军六军团(军团长陈伯钧、政委王震)到达将台堡以南15公里的兴隆镇,与红一方面军一军团一师(师长陈赓、政委杨勇)胜利会师,完成了红一、二、四方面军三大主力军的胜利会师,标志着红军长征的胜利结束。后经中共中央审议,将1936年10月22日定为“红一、二、四方面军胜利会师之日”。

1996年10月,为缅怀革命先烈,纪念红军长征胜利60周年,经中宣部批准,宁夏回族自治区党委修建了“中国工农红军长征将台堡会师纪念碑”,由江泽民题写。纪念碑坐落在将台堡内东侧,碑高22.8米,碑顶雕塑有三尊红军头像,象征着红军三大主力胜利会师。碑的基座上有8幅浮雕,再现了红军自江西瑞金出发到达陕北的壮观画面。

(摘自天津人民出版社《长征路上景观揽胜》)