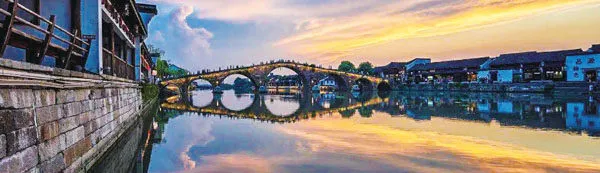

大运河沿线饮食文化掠影

2022-12-29

吃是运河文化中最生活化的一面,大运河沿线物产富饶,经济发达,饮食也十分丰富。随着横贯南北的大运河的开通,南方的稻作区和北方的产麦区紧密联系在一起,大运河成了饮食文化交流的主要通道,沿线形成了一条香飘万里的美食带。独特的运河饮食文化,成为沿线人民共同的情感、共同的乡愁。

运河沿线日常饮食

中国人的日常饮食为主食和菜肴两类。一方水土养一方人,运河沿线人们的主食按粮食产区可分为两大类:秦岭—淮河以北的地区因盛产小麦、杂粮,人们以面食为主;而以南地区则因盛产稻米,以米饭为主。大运河淮安以北的苏北、皖北、河南、山东、河北、天津、北京等运河北部地区的代表性主食有窝窝头、菜团子、饺子、包子、面条、煎饼等。淮安以南的苏中、苏南、浙江等南方地区的代表性主食则有米饭、米粥、泡饭粥等。

运河沿线日常佐餐的菜肴也与各地的出产紧密相关。运河各地的菜肴原料大都以全国常见的鸡、鸭、鱼、猪肉、蔬菜为主,但南北两地在做法上又各有特色。江南运河两岸的苏南地区家常菜中,青菜是最主要的蔬菜,家常佐餐必备一个汤。春季竹笋上市时,主要有用笋、鲜蹄髈或咸肉做的“腌笃鲜”;夏季是咸菜豆瓣汤、咸菜冬瓜汤、番茄汤唱主角,也用鸡、鸭、鱼、排骨、虾米做汤。苏南人还喜欢自制咸鸭蛋、皮蛋、咸菜、咸肉等。而淮扬运河边的淮安一带以传统腌制的咸菜、红白萝卜、大头菜、蒜头为佐餐菜肴,农村地区则以一种用粮食发酵后晒制的豆酱、甜面酱、酱豆等为佐餐菜肴,一般待客的菜肴是百页、粉丝、豆腐等,宴席上的菜肴有鸡、鱼、猪肉、蛋等。

而扬州等地则因盐商带来的精致生活,善做江鲜和家禽,江鲜中的长江三鲜:刀鱼、鲥鱼、鮰鱼被奉为上等鱼。在扬州,以鸭肉为原材料的食品就有板鸭、咸鸭、脱骨八宝鸭、糟鸭、黄焖鸭等,还有著名的“三套鸭”:将家鸭、野鸭和鸽子分别整料出骨,将鸽子由野鸭刀口处套入腹内,再将野鸭套入家鸭腹内烧制而成。通济渠边的开封则有一道菜叫“套四宝”,与“三套鸭”差不多。是用家鸡、鸭、鸽、鹌鹑层层相套制作而成。这些饮食习惯从古代至今都一直保持着。有一道菜运河沿线很多地方都喜欢做,尽管味道不尽相同,但食材基本都离不开鱼丸、肉丸、肉皮、蛋饺、鹌鹑蛋、河虾等荤菜,再配上山药、香菇、木耳、青菜头、豆制品等素菜,有的地方还加上鲍鱼、鱿鱼等海鲜。这道菜有一个吉祥好听的名字:全家福,又称大杂烩。

在浙东运河沿线的绍兴一带,则喜欢吃经过“霉”制或腌制过,带有异味的菜肴,如霉豆腐(腐乳)、霉干菜、霉毛豆、霉千张、霉苋菜梗、臭豆腐干等。绍兴菜的特点就是霉臭、糟醉、酱卤、河鲜。这些做法与当地的气候有关,与运河也有密切的关系。问起绍兴的地道餐馆,人们都说去河埠头,这个河埠头就是靠近运河码头附近的饭店。饭店的当家菜则是蒸臭豆腐、霉千张蒸肉糜、干菜焖肉、鱼鲞蒸肉饼、酱鸭、白切鸡、素卤什锦、酱香肠等。

运河地区人们还普遍喜欢用家禽蛋做菜:有的白煮,有的盐焗,有的热炒,有的做汤,更有将家禽蛋制作成松花蛋,俗称“变蛋”。

运河地标名菜

中国有句俗话:“靠山吃山,靠海吃海”。由于气候、物产和人们生活习俗的差异,中国南北各地产生了丰富多彩的饮食文化。

运河沿线的城市,不仅美景天下闻名,美食更是流传千古,因各地的出产不一,形成了一批独具特色的地标名菜,成为运河美食文化的巅峰之作。有人将大运河地标名菜、名点总结为活、精、雅3个特点。扬州的清炖蟹粉狮子头、盱眙的龙虾、洛阳的锅贴、宿迁的黄狗猪头肉、宿州的萧县羊肉、天津的银鱼紫蟹锅等,体现了大运河地标名菜、名点的“活”字,选材均源于运河沿线老百姓生活中的普通食材,通过采用活态地标美食,呈现人们对美好生活的向往。而扬州的淮扬细点、镇江的宴春三丁包、徐州的骆马湖鱼头饺子、苏州的松鼠鳜鱼等则体现了运河名菜、名点的“精”字,特点是做工精细、精致、精美。无锡的酱排骨、扬州的三套鸭、浙江的莫干笋编情等则体现大运河美食的“雅”字。

运河名特小吃

运河两岸的人们在日常生活中也创造出种类繁多的名特小吃,这最能反映饮食风俗。运河北端的天津地方风味很多,有杨村糕干、贴饽饽熬小鱼;山东则有德州五香脱骨扒鸡,临清有徐家煎包、财神庙小娘们儿水饺、油酥火烧、豆沫、豆汁、清平凉粉等,济宁有托板豆腐,微山湖湖中运河旁的南阳古镇则有烧野鸭、挎包火烧。江南运河最南端的杭州小吃也多,有清明狗儿(一种用糯米伴青蒿,捏成小狗形状的清明团子),据说小孩吃了就不“疰夏(苦夏)”。还有桂花鲜栗糕、虾爆鳝面、片儿川、猫耳朵等。通济渠畔的开封灌汤包子是一道著名的运河小吃,来到开封的人,大多数都会去品尝。开封人形容这种包子“提起来像灯笼,放下像菊花。”这种包子在宋代《东京梦华录》中就有记载,据说北宋时的灌装馒头就是这种薄皮大馅、灌汤流油、软嫩鲜香、肥而不腻的小笼包子。

随着运河的传播,许多名小吃已成为世代传承的饮食非遗项目,成了运河美食文化的活化石。

非遗小吃中天津的张氏十八街麻花、北京的驴打滚、常州的麻饼、苏州的豆腐干等都久负盛名;沧州的河间驴肉火烧、德州的空心琉璃丸子、泰安的三美豆腐、苏州的枣泥拉糕、湖州的烂糊鳝丝、杭州塘栖的粢毛肉圆等都名传四方。大运河沿线代表性的饮食非遗还有扬州的扬州炒饭、千层油糕、文思豆腐、宝应捶藕,常州的网油卷,镇江的锅盖面跳面,淮安的李三吉钦工肉圆,河北的背手捏制小笼灌汤包,泰州的靖江蟹黄汤包,苏州的白玉方糕等。

运河特色名宴

大运河沿线自古以来就是鱼米之乡、交通要冲,隋炀帝三下江都,唐宋两代文人墨客来往于运河之上,明代士子们游学于运河两岸,清代康熙、乾隆祖孙俩多次沿着大运河巡幸江南,各地争相进贡美食,运河沿线形成了一批饕餮盛宴。大运河地方名宴是运河美食文化的集大成者,运河各地因生产情况不同、文化传统不同,形成了千差万别的宴席菜系,总体上有两大类,即北方类型的鲁菜和南方类型的淮扬菜。具体做法上又分为4大类。

这里面,扬州三头宴是流传较广的。所谓“三头”是指扬州菜中最负盛名的清蒸蟹粉狮子头、扒烧整猪头、拆烩鲢鱼头,合称扬州“三头”。

1.拆烩鲢鱼头

必须用大头鲢鱼的头作为原材料,烹调后上桌时不带鱼骨。

这道菜的功夫全在于拆骨后鱼头形状依然基本完整,做到这两步需要相当的功夫。

2.清蒸蟹粉狮子头

一是要求肉中不掺淀粉而加拍碎的荸荠来增加爽脆口感,同时减少纯猪肉的紧结发硬;二是4成肥、6成瘦的肉需经过细切粗斩处理,也就是从整块肉切到肉丝、肉粒的过程要多刀细细切来,而从肉粒到肉糜的过程,不能用机器;三是必须要加上蟹粉;四是必须是清炖的,不能红烧。

3.扒烧整猪头

这是三头宴中最难做的,将新鲜的猪头去除骨头、毛,从中间切开后洗净,放入锅中加入酱油、盐、冰糖等调味料煮烂即可食用。这道菜的特殊之处就在于,所有骨头都已在烹调过程中剥离了。菜上桌时是要将猪舌头在大圆盘中间,头肉面部朝上盖住舌头,再将腮肉、猪耳、眼球按猪头的原来部位装好,成整猪头形,浇上原汁,缀上香菜叶即成。

如今三头宴又出了改良版,随着自驾游的人群增多,两三个人就餐的多了,三头宴全部上桌吃不完,扬州人为了让外地客人尽可能多地尝到三头宴的风味,发明了鱼头加狮子头的双头烩,有时为了好看,还加上鸡蛋同烧一锅。另外,猪头肉也不上整的了,而是切成片,用面饼夹着吃,有点像北方的肉夹馍,这也是运河南北饮食文化相互影响的结果吧。

4.满汉全席

这是一种集合中国满族和汉族饮食特色的巨型筵席,包括蒙古亲藩宴、廷臣宴、万寿宴、千叟宴、九白宴、节令宴6类宴席。清朝初年,宫廷内宴会,满汉席是分开的,先吃满菜席,再上汉菜席,称作“翻台”。康熙皇帝六十六岁大寿举办宴席时,为了化解满汉不和,将两席的馔肴融合成一席,由满人的厨师和汉人的厨师合作做一桌菜,称作满汉全席。后来沿袭这个传统,形成了宫廷菜肴特色与地方风味精华兼具、满族菜点风味与汉族烹调特色交融的满汉全席。作为中华菜系文化的瑰宝,满汉全席取材广泛,用料精细,山珍海味无所不包,一席菜一般至少108种(南菜54道和北菜54道),分3天吃完。

乾隆甲申年间(1764)李斗所著的《扬州画舫录》记载了乾隆年间运河城市扬州数十家酒楼名称、菜肴及扬州食风。该书所记的一份满汉全席食单,是目前关于满汉全席的最早记载。从这份食单可以看出,满汉全席其实并非源于宫廷,而是源于运河沿线江南的官场菜。

5.红楼宴

红楼宴是根据文学名著《红楼梦》而设计的。作为中国古典文学四大名著之一,《红楼梦》是满汉文化、南北文化相互碰撞、吸收融合的典范,是明末清初时期运河沿线贵族生活的真实历史画卷。在小说中,曹雪芹用大量的篇幅,描述了大运河边的人们丰富多彩的饮食文化活动。

红楼宴的设计是立足于红楼文化进行再创造,以发扬光大《红楼梦》所代表的饮食文化的传统、审美意识。设计者根据《红楼梦》所描写的菜肴、点心的名称,用料和烹调方法,同时,查阅运河沿线明清时代的民间饮食习俗的典故,在淮扬菜的基础上,进行再创作,将红楼饮食文化在现实生活中再现和发展。

(摘自中国轻工业出版社《传奇中国:大运河》 编著:姜师立)