创作者的另一半

2022-12-29吴晓乐

编辑在版权页中隐隐现身,然而围绕在创作者身边的人们,竟无一个页码专属他们。

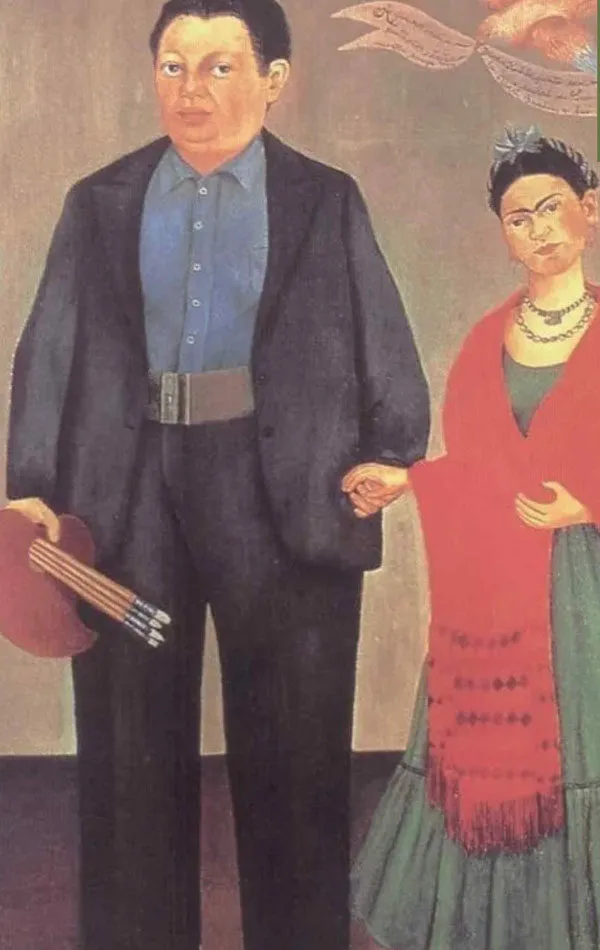

5楼12号展厅,MOMA艺术博物馆,美国纽约。28岁。这是我与墨西哥画家弗里达·卡罗第一次见面的关键字。她是我最欣赏的画家之一。

我就读的高中,校长相当重视学业成绩,在这种升学至上的风气下,美术老师竟也相当倔强,不仅严拒出借他们的课程给其他老师作为考试之用,还反其道而行,要求我们正经看待艺术课程。

从史前的壁画一路介绍到后现代主义艺术,我从中知晓了弗里达·卡罗。这名粗眉、脸庞轮廓与五官带有逼人英气的女子,处心积虑嫁给迭戈·里维拉——年长她20岁的墨西哥壁画艺术巨擘。起初,人们以里维拉的名字来记忆卡罗,现今的人们多是从卡罗的画作认识里维拉。

创作者的另一半是很难发光的,跟投身艺术的人一起生活,很难不被卷入阴暗之中。若另一半是女性,故事通常更惨烈,你的点子会被占取,挂上丈夫的名;或者你只能服侍他。

我幻想过不止一次,若能有个谁,可能是创作者的家属、朋友、情人,甚至是编辑,鼓起勇气,从幕后跃到幕前,大书特书创作者私生活的那一面,搞不好比本人的作品还卖座。要我来猜,这种活动的结尾,应该会出现“不要跟创作者在一起”的劝世呼吁。

许多创作者讨论过一个议题,创作的过程看似静态,实则是很“肉体性”的。你可以感觉到身体被严重地耗损着,头发掉落,身材出现戏剧性的变化。一如台湾小说家、艺评人李维菁在个人专访里提出的见解,“这是浮士德的契约,缴出全副身心与生命经验,不只脑、不只任何器官,你必须全部下去”。是的,创作者下去了,身为创作者的家人、友人、爱人,只能眼睁睁看着,他这样签署浮士德的契约,他全部撂下去了。

那你呢?你怎么办?有没有一场说明会,是专属创作者的家属,至少让大家可以认识一下,组织互助团体呀。

这篇文章是我对于身边人的忏悔。

为了书写,我常常半自动半被迫地进入一种沉默且对时间毫无感应的状态。除此之外,整个身体变得相当功能导向,舌齿丧失了对于佳馔的鉴赏,而只是碾碎食物的工具,确保滑过胃壁得以迅急且无伤。纵使被带到景致的面前,也只是呆滞地感受到,自己暂时无法与这样的画面对话了。鸟的鸣唱,草茎的抽长,耳得之却为不了声,目遇之却成不了色。与创作无涉的画面,传递至脑内的路径崎岖且钝。

我听过很多创作者自承,自己在进入状态时的那副“死样子”,整个人木木的,唯独心脑中某个隶属于创作的范畴正嘚嘚地高速腾转着。有些人更进一步反省,说自己偶尔会对于那个陪在自己身边的人感到愧疚。这副德行,一个不小心就会滥用他们对你的支持。

我个人最失控的时刻,莫过于文字已在生产线上列队滑动,只待我的指尖在键盘上轻啄,它们就能坠落在屏幕上,从虚成为实,从承诺变成践成,从灵感脱胎成桥段。这时,突然我需要一些什么,可能是水,或食物,或谁来为我掩窗,因太阳的移动使得屏幕反光变得刺目。我必须出声,但若我一开口,很可能会惊动那正在我旁边垂眼监工的缪斯女神,她的庇佑也许不再垂怜于我。

我只得伸手,如幼儿一般,指着我需要的物事,且作牙牙声响(天啊,单凭想象那样子就好想揍我自己,装什么巨婴)。我的家人、情人,鲜少埋怨,只是半蹙着眉,服从指令。

我猜他们的脾气都想发作,但忍得,可能也不是很分明自己在忍什么,搞不好在心内算计,好吧,看你能磨出什么名堂来。

有一回,早上10点我答应母亲,下午1点要与她共进午餐,岂知那天状态奇好,节奏稳毅,母亲来敲我房门时,突袭脑海的念头是:我不是才坐在计算机前没多久吗?往壁上时钟一看,两点半。母亲说她实在饿得辛苦,虽知我会不喜,她还是得伸手抚触我的膜。

是的,膜。她说我在写作时似乎自成一膜。膜隔绝了外界的物景与时间。她得惊动我,又不能使膜迸破。得提醒我维持身而为人的最低默契,但又不因此导致尘务经心而乱了文兴。其后,每逢写作行至瓶颈时,我就会忆得母亲那张挨饿又不敢直说的脸。我不免想,自己亏欠她甚多。

为了维持精神生活上的绝对,许多创作者只能对于物质生活相对了。不止一回,看到创作者坦承自己在柴米油盐酱醋茶上力有未逮。暴食者有之。酗酒者有之。癫狂者有之。药物成瘾者有之。半夜会孤坐在沙发上自我怀疑者,亦不在少数(越写越觉得跟某些创作者共处一室,可能是上辈子踢翻了他的骨灰坛)。

即使创作者看似“没有在进行一个创作的动作”,也不代表此刻他是可亲的,很有可能他的内心搬演着宁静的风暴。作品与真实生活中欠缺一个明确的分野,有时戏剧性逾越了作品,浸润至创作者的现实人生。想到上述种种,不禁冷汗直流,陪伴创作者,何尝不是苦行一种?且苦行的果往往不是结在自己身上,而是落于邻地,成全他人之美。创作者在做功,身边的人则是做功德。

即使我越写越投入,偶尔也得离开膜,出门接受采访或者赴外县市演讲。仿佛有光,不仅仅是照明青睐着讲台上的我,更是他人落在自己身上的眼神,间或是坐在对面殷勤提笔抄写的记者,间或是在台下抱着书对你笑容可掬的读者。

我偶尔会升起一股冲动,跟台下的人告解,你们可知我的每一天活得多苍白不安,怕写不出来,怕写出来了但不够好,更怕今天写得不坏,明天却写得像大考作文。要不是有人傍在我身,伸手撑扶,我很有可能是遁进去,却回不来的。故事存在的前提是说故事的人还在、还完好。

一如位于克里特岛的迷宫,曾有勇者击败牛头怪,但若少了给主角带来一线生机的毛线球,神话也只有夭折的命运。有多少创作者最终没带回故事,反倒自己也成了传说?

许多前辈说过,创作者多少是吃上了天风,否则人人都在经验生活,人人都能写,为什么只有一部分的人能写成?但,若没有人在地面上给我们护持着缰索,在我们需要回身时,一节一节地将我们给拽回,创作者很有可能如断线的风筝般,被卡在高处与低处之间,既触不了艺术的堂奥,也无法重拾生活的语言。

编辑在版权页中隐隐现身,然而围绕在创作者身边的人们,竟无一个页码专属他们。

我渐渐理解了为什么很多创作者会在扉页或书末记名,谨将此作献给他们亲爱的父母、伴侣、孩子们。以前我看到有些创作者甚至载道,“若没有你的支持,本作无法完成”,我一度以为这是情溢之辞,识事以后,才深深觉得其中不无奸巧、得了便宜还卖乖的成分。试想,这样一个轻微慎小的工事,能否还报那些早在才华存在之前率先肯认我们的善心人;在创作落成以前,先以各种看不见的或看得见的资本投资我们的冒险家。

我们不过是往旁边斜斜一站,把自己所得到的光的眷顾,让了一隅给他们,如此岂能衬得上他们的无名付出?

是的。唯有把我们完成的物事,标签上他们的姓名,我们才可以勉强说,人事已尽。

(摘自中国友谊出版公司《可是我偏偏不喜欢》)