当图书进入战争

2022-12-29莫里·古皮提尔·曼宁犹家仲

二战期间,希特勒领导的纳粹在欧洲大肆焚书。义愤填膺的美国图书管理员组织了“胜利图书运动”,同时,美国图书协会与美军展开了一个非比寻常的“军供版图书”项目:为参战美军提供小巧、轻便的特制平装书。军供版图书不但有效宣扬与卫护了美国文化,帮助美国赢得了战争,更打造了一批美国畅销书作家,推动了出版行业的平装书革命,使阅读习惯从知识分子扩展至整个民族,并帮助欧洲出版业浴火重生。

你是否有过心烦意乱的时候,以至很想找个人倾诉,想坐下来安静地把它写出来?这便是我此刻的感受。

你知道,我20岁……但是我感觉自己已经40岁了。在海外的两年战争生涯中,我经历了地狱般的日子……我只是想让你明白,尽管我年纪轻轻,却见识过那么多苦难。

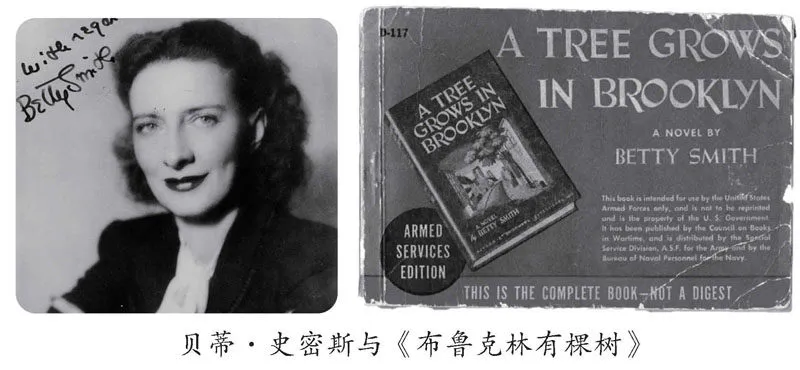

一名美国水兵在写给作家贝蒂·史密斯的信中吐露心声。当他写这封信的时候,疟疾正蹂躏着他的身体,他被迫卧床休息。他相信,正是那场疾病救了他的命。在船上医务室卧病期间,他得到一本史密斯的书——《布鲁克林有棵树》,军队专供版(简称军供版)。

我已经读了两遍,现在正从中间开始读。每次读这本书,都比上一次有更深的感受。

我第一次在齐膝深的沼泽地里挣扎前行……抬着一副担架,战友宝贵的鲜血从担架上一滴滴地漏下,他的生命正在流失,我对此却无能为力。我非常难过,对世界充满愤怒,觉得自己不可能再爱上任何事和任何人。

在阅读《布鲁克林有棵树》时,他的内心重新泛起波澜。

我无法解释自己的情绪反应,只知道它发生了,我的心被翻转过来,重新焕发了活力。信心的浪潮汹涌而来,将我席卷。现在,我感觉或许经过一番努力,我还是能在这个世界上获得机会的。我永远无法向你解释清楚,你的书对我有多重要,我的心里充满着怎样的感激和爱。

这本书给他带来欢笑与喜乐,也带来感动的泪水。

对一个身经百战的铮铮男儿来说,为了一部小说而哭哭啼啼,做出这么“娘儿们”的事,是很少见的……对此,我不觉得羞愧。

这样的眼泪证明,他还是个正常人。最后他说道:

今天晚上我没法入睡,除非我向作家袒露心声,因为她使我的灵魂获得了重生。

在二战中,美国军队基本上由平民军人组成——直到珍珠港袭击事件发生前,人们对参战毫无概念。很多人志愿参军,其他人则由选拔而来,这些对战争毫无准备的人们,面临着仓促草率的训练、极其简陋的装备、没日没夜的行军以及一大堆烦恼和恐惧。他们在战场经历了各种惨状以及某些超乎想象的暴力、毁灭的场面,没有任何一种训练能够让他们从容应对这些状况,医院治疗的人越来越多,这种医院遍布世界各地。周围发生的一切不断提醒士兵们,死神近在咫尺。正如一位士兵所说:“早上跟你一起进餐的人,晚饭时可能已被埋葬。”在当时,这种惨况比比皆是。

这场战争给参战者的身心带来巨大的创伤。步兵艰难地蹚过漫无边际的沼泽地,在狙击手的火力下缓慢前行,在灌满雨水的“舒适”掩体入睡——远处不时传来迫击炮呼啸的“催眠曲”,耳边还鸣响着各种昆虫的飞舞声。他们满身泥土,看着又湿又脏,表情惴惴不安,一副无精打采的模样。他们冒着严寒酷暑行军、战斗,随时面对着疟疾、斑疹、伤寒等传染病的威胁,在枪林弹雨中冲锋陷阵。这就不难理解,为什么他们叫自己“该死的步兵”。

空军也好不到哪里去。轰炸机上的飞行人员,面临着一系列危险:在飞机平稳飞行时,高射炮可能射穿机身,留下累累弹痕;陷入突如其来的空战;眼睁睁看着战友中途受伤而痛苦不堪甚至死亡。在没有暖气的飞机上长途飞行时,他们忍受着0℃以下的严寒,四肢变得疼痛难忍,直到麻木。待他们安全返航,正准备松一口气时,却传来战友未能返航的噩耗。当时有许多飞机坠毁,有的因耗尽燃油,有的在平地就失事撞毁。B-24和B-26轰炸机因此而获得“空中棺材”和“寡妇制造者”的绰号。

海军也有他们自己的问题。在茫茫大海航行,从闪闪发光的船上观察世界各地,士兵们最初的激动,很快就因成年累月的与世隔绝而冷却下来。“孤独”与“厌烦”被赋予了新的含义。同时,敌方潜艇无时不在的威胁,或者敌机逐渐接近的声音,甚至是最勇敢的水兵也会惊慌失措。在公海上,巡洋舰或驱逐舰无处藏身。当袭击的“音乐”响起,它们就像打靶场里的鸭子任人宰割。

战火中的日子难熬,压力令人窒息,回家的梦想经常成为泡影。烽火连三月,家书抵万金,在恐怖的战争中任何能让人稍感安慰的东西,都弥足珍贵。扑克游戏、游戏拼图、音乐以及偶尔举办的体育竞赛,帮助人们度过那些等待行动或入睡前的时光。然而,书信来往常常毫无规律,令人沮丧——有时候要长达四五个月才能到达;经过一整天的训练或战斗,游戏并非总能令士兵的精神振奋。为避免士气低落,军队还需要一些切实可行的娱乐方式,以便使人们暂时逃避战争的苦痛。

军供版图书的故事令人难忘——这是一种便携式、易获取、流传广的平装书。军供版图书无处不在:战士们排队打饭、等待理发时,受敌军炮火压制躲在掩体里时,等待执行一项没有危险的飞行任务时,都在阅读这种版本的图书。它们如此大受欢迎,在所有前线,无论何时,只要士兵愿意,军供版图书就是解除焦虑的灵丹妙药。不管图书多么陈旧,士兵们严格遵守着互换图书的纪律。有时图书可能被弄脏了,有些页码被扯掉或脱落了,但这本书还在继续流通。

读书不仅仅是为了娱乐和消遣。在反击阿道夫·希特勒的“意识形态之战”时,图书也是最为重要的武器。纳粹德国不但想控制人民的身体、侵占别国的领土,还试图控制人民的信仰。

从1933年德国政府实施的焚书行动,到遍及欧洲的纳粹占领国图书馆“大清洗”,“非德意志”读物一度濒临灭绝。图书销毁的规模之大,令人印象深刻。到第二次世界大战欧战胜利纪念日(1945年5月8日)之时,人们估计,德国在欧洲销毁了1亿册图书。

军供版图书的故事几乎未被披露过。它是一项惊心动魄的成就。美国政府为军人免费提供了超过1.2亿册图书,以确保战士获得精神方面的装备。美军收到的图书数量超过了希特勒所焚毁的数量。

美国士兵衣兜里揣着图书,向诺曼底海岸发起猛攻,朝莱茵河挺进,解放了欧洲;他们从太平洋的一个死亡之岛跳到另一个死亡之岛,从澳大利亚的海岸进攻到日本的后方。有些人读书是为了记住他们离开了的家乡,有些人则是为了暂时忘记周身所处的地狱般的环境。图书激发了他们的思想,使他们原本疲倦的心骤然振奋。正如那封写给贝蒂·史密斯的信所说,图书既有安慰人的力量,又让人对未来充满新的希望;当人们无处逃避的时候,图书可以成为暂时的避难所。对于美国的许多战士而言,图书是他们最重要的武器。

二战结束后,唾手可得的大众平装书与《退伍军人权利法》一起,促成了“文化中产阶级”的形成,使阅读扩散到更广泛的群体。战时图书项目让《了不起的盖茨比》步入经典行列,使许多作者与成千上万的士兵成为笔友,触动了千百万读者的心。

笔像剑一样威猛,这便是军供版图书的故事。

(摘自广西师范大学出版社《当图书进入战争——美国利用图书赢得二战的故事》)