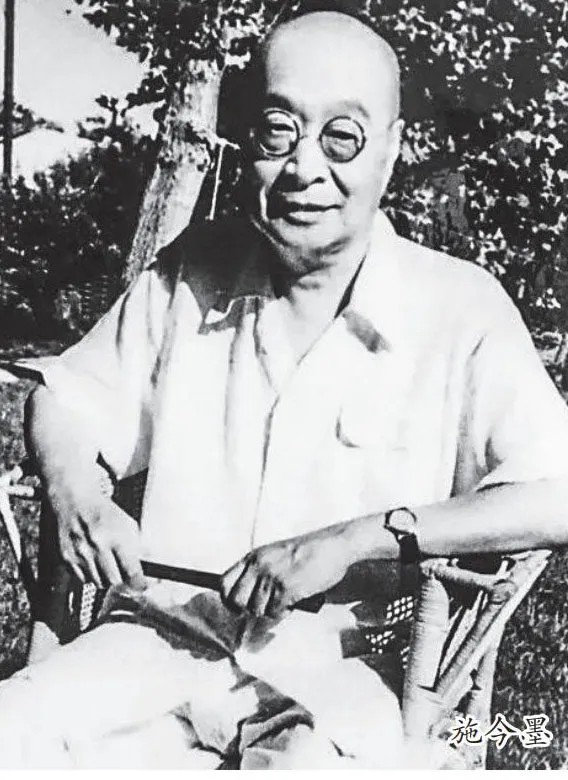

大国医施今墨的中西医结合之路

2022-12-29张永和张婧

施今墨(1881—1969),中国近代中医临床家、教育家、改革家,“北京四大名医”之一。 他毕生致力于中医事业的发展,提倡中西医结合,培养了诸多中医人才。

探索中西医结合

在施今墨的办公桌上,除了堆放着一摞摞泛黄的古籍医书,还有听诊器、体温表、血压计……

对此,有一些保守派老中医曾经略带嘲讽地问他:“施今墨,你一个中医大夫用这些‘洋玩意儿’,是不是不中不西、非驴非马?”

对这种质疑的声音,施今墨并不急于反驳,依然经年累月埋首于自己认为正确的事业:1920年,他在北京和平门内西养马营创设中医医院,率先使用西医诊疗仪器,辅助中医辨证;1922年,他在马峰桥创设中医疗养院,设病床二十余张,创我国最早设置中医病房的先例;1924年,他在自己的中医诊所设立了化验室,开中医界独树一帜之先河;1932年,他创办华北国医学院,兼办中医院及中医制药厂……所有这些,都是为了实现自己心中的一个目标——中西医结合。

早在20世纪20年代,施今墨就提出了中西医结合的方针——中医科学化、中药工业化。他倡导中西医互相学习、取长补短,广泛涉猎西医的诊断学、生理解剖学、药理学等,不断探讨如何借助西医理论来研究中医理论。对外界的质疑之声,施今墨淡然说:“中医积累千年之经验,必须与西洋医学相结合,始能究其真理。”

施今墨一生致力于中医的发展与创新。他认为,中医学是在观察总结宏观变化的基础上发展起来的一门科学。由于受历史条件限制,中医只能依靠直觉的感官,运用望、闻、问、切的方法进行诊断。而到了近代,自然科学技术得到迅猛的发展,中医应借助先进的科学技术,对自身进行改革。

比如说,当治疗一个肺结核病人时,虽然退了低烧,止住了咳嗽,但还不等于全部治愈。此时,中医只凭借三根手指、两只眼睛,无法判断结核病灶是消失还是扩散,如果同时利用X光摄片、化验室的生物指标检查,就可以进一步揭示肺部病灶的转归,找到具体的治疗方向。这样,既有具体临床内容,又有科学根据,融贯中西两套本领把病人治好。

施今墨采中西医之长,不为门户所限。在他的诊室里,时常可以看到一些洋大夫。他也常去参观外国医生们的医疗设施,观摩他们的解剖,与他们探讨中西医的长短利弊,丝毫没有名医的架子和门户之见。

一位外国医生自以为西医的传入对中国医学贡献很大,颇有些洋洋自得地说:“中医是旧时代的事物,就像你们中国旧社会缠小脚的女人,落后就要被淘汰,你们的望、闻、问、切早就过时了,迟早要被我们西医先进的设备取代。”

施今墨的一位学生愤愤不平地反驳道:“中国医学,古奥玄深,寿世保民,几千年的悠久历史,岂是你们这些‘洋大夫’能够弄明白的!”

施今墨见此情形,对外国医生徐徐言道:“学问之道本无止境,去短取长,学者本色。当此科学发达之秋,自应舍去吾国医学陈陈相因之玄说奥理,而走向科学化一途。近年来,西学东渐,西医亦输入我国……吾人研究学术,应将畛域之见去除,无论中医西医,其理论正确、疗效有效者,皆信任之;反之,摒弃不可用人。”

施今墨宽厚的医者胸怀和鞭辟入里的真知灼见,令外国医生大为叹服,从此对中医刮目相看。

为了摸索中西医结合的途径,施今墨曾经创办中西医公社;为了探讨中药剂型改良,他还创办了药剂房,试制各种合剂、浸膏、酊剂、片剂。一次,毕业于华北国医学院的孟昭威去施今墨家中看望,两人回忆起当年的峥嵘岁月。

当听说孟昭威毕业后留学日本,回国后从事西医临床与教学,尤其对中西医药理实验有所建树后,施今墨高兴地说:“昭威,我正需要你这样有思想、有见地的帮手。我想,我们共同发起创办一个中国医药学会,借鉴西药剂型,改进中药剂型。我们还要组织举办中医学术研究报告会,创办学术刊物,促进中医教育事业的发展!”

说着,施今墨像一个率真的孩子一样,跑回屋里翻出犀角、羚羊角、藏红花,又把次女施越秀叫到身边说:“越秀的大学毕业论文就是研究中药药理,她姐姐越华在日本留学时也是研究药物学的。我看,你们就一起做药理实验吧。”

“太好了,老师,这也是我的想法。” 孟昭威说。

从此,施今墨的家变成了实验室,养起了兔子、老鼠,施今墨经常和女儿一起埋首实验,一做就是一整天。看到这样一位有威望的名医,如此热爱医学事业,孟昭威委实被他的赤子之心深深感动。

中医辨证,西医辨病

施今墨对自己的事业有着清晰的定位,他曾在一篇随笔中这样写道:“我本是中医的革新者,不革新便无进步,无进步便不存在论定者、具有改革中医方案的整套计划者。而社会上仅认为我是一个能治病的名医大夫,浅之乎视我矣。”

施今墨不仅是中医存亡的捍卫者,更是中医改革、创新道路上的开拓者。1929年,一场沸沸扬扬的“废止中医案”牵动了多少国医人的心弦,几十余年来,与西学派代表余云岫唇枪舌战的场景,始终萦绕在施今墨脑海间。他日日夜夜思考着中医发展的未来,如何在革新的道路上与西医取长补短、融会贯通。他更没有忘记,当年自己与余云岫拱手而别时的铮铮言辞——有朝一日,要让祖国中医真正在西医面前挺直腰杆,真正强大起来。

可能有人会问,当年与施今墨针锋相对的余云岫,后来在医学方面有何建树?多年来,余云岫在上海开业行医,一直致力于学术理论研究。1949年后,他亦努力阅读马列主义书籍,开始重新审视中医。1954年,75岁的余云岫病逝,遵照其遗嘱,其遗体交由医学院作病理解剖用。

在施今墨心底,一直藏着一个遗憾:他多么希望,自己能够再与当年针锋相对的“敌人”重逢,再与余云岫就中西医见仁见智的学术思想一辩高下,他更希望两个历经沧桑、鬓发斑白的老者,能够拉着彼此的手,站在中西医团结的战线上,相视一笑泯恩仇……

然而,自20年前一别,施今墨再也没有与余云岫见面,他把心底的遗憾化作了中医改革的动力,在中西医结合的道路上上下求索,真正践行了当年的誓言。

在为华北国医学院编写教材时,施今墨就大胆地提出了统一中西医病名的主张。他认为,中医病名较为繁杂,不利于中医的标准化和规范化。于是,他打破传统,率先在中医学领域使用西医病名。

1940年出版的《祝选施今墨医案》一书“按西医规律化之分门别类以便检查”,以现代医学疾病命名、以中医辨证论证治疗的病例,创前人未有之先例。

在临床上,施今墨尝试用中西医结合方法诊断疾病。他精通中医四诊,且推崇应用现代科学仪器明确诊断。在治疗疾病时,他以使用中药为主,但必要时亦劝病人用西药,如静脉输液、肌肉注射西药等。他主张只要对病人有利,中药、西药都可以使用。

施今墨认为,运用中医学理论,以西医学疾病分类学为纲,总结西医各种疾病的证候规律和特点,是汇通临床中西医的一条值得探索的途径。

施今墨临证常参考西医的诊断。对西医诊断的某种病,他则根据这种病临床最常见的症状和体征,运用中医的理论和方法,归纳主证和主方,在辨病(西医学疾病)的基础上,针对每个病人的具体情况辨证施治。如西医诊断为某种肿瘤时,中医辨证为气虚血瘀,那么就在补气活血药中加入软坚消肿等药,并根据西医检查出的肿瘤部位和中药归经的特点来筛选药物、组织处方,颇见实效。他的医案中常附有中西医两说,中西并举,融会贯通。

施今墨不断探索西医学中各种疾病的中医治疗规律。经过长期的临床实践,他对西医学中的一些常见病,如高血压、支气管炎、糖尿病、肾结石、胃溃疡、肝硬化等,在找出主方的基础上,进一步总结发展为验方,并将其中有卓效者制成成药,如:气管炎丸、神经衰弱丸、胃病丹、感冒丹、强心丸、高血压速降丸、皮肤病血毒丸等。施今墨开创了以西医病名命名中成药的先河,现在许多中成药的命名都采用这种方法。

用中医辨证的方法治疗西医明确的疾病,中医辨证,西医辨病,这不能不说是施门学术思想极具创造性、开拓性的精髓所在。

施今墨用他的所思所行,用他难以企及的学术思想高度,向世人证明了中医博大精深的价值,为祖国医学打了一场漂亮的翻身仗!

(摘自华文出版社《大国医施今墨》)