生态农业,是事业还是生活?

2022-12-29毛世军

成仙还是为奴,这是个问题

每个人冥冥中注定会做一些他该做的事,或早,或迟,人们把这叫“天命”。我曾经不知道自己的天命是什么,只是按部就班地上学、工作、娶妻生子。毕业后分配到家乡的农村小学,一晃就当了17年老师。

在负责财务和食堂的工作时,我常和食品供应商打交道。有次和送菜的农户老何攀谈,他说自己种了十多年大棚蔬菜,不用化肥农药是完全不可能的。有一年他种的黄瓜刚坐果,还没长到小指粗就一个个萎黄了,尝试喷各种杀虫剂和抗菌剂也无济于事。他便去请教一个刚从山东来的农技专家,专家说这是线虫病,虫子从植物根部吃进去,把植株中间吃空,导致的果实枯萎,这样喷药没用的。他着急地请教解决方案,答案很简单:用某种农药灌根。最后,黄瓜保住了,可他吃到第一批果实——就是最靠近底部的那些时,一股清晰的农药味道弥漫开来……

听完老何的故事我顿觉毛骨悚然,联想到许多人吃黄瓜时把皮刮了,认为这样就可以避免农药残留,殊不知,灌根后蔬果里面所有细胞都在吸收农药啊,我们避无可避。

也许就是从那刻起,如何获得健康、如何能长寿这个自古以来人类梦寐以求的目标,就播种在了我的心田。

那时我还算比较注意饮食健康和身体锻炼,是同事眼里的养生达人,自己吃的米面粮油肉菜蛋都是我父母自种自养的。许多人说,你在农村啊,实现这些很容易吧,其实并非如此。记得2000年左右,村里的商店开始多起来,最初是副食,后来粮油蔬菜都有。之前农民们种养是多样化的,过着自给自足的传统生活方式,家家养鸡、养猪、养羊,有菜园、果园、花园。效率更高的工业化种植业、养殖业和细分商业的兴起,完全改变了旧有生活方式。村民们不再养鸡,而是去铺子买鸡蛋吃,因为自己养鸡喂掉的小麦、玉米、苜蓿和草,成本比从商店买鸡蛋还要高。再说了,大家都忙着多种地赚钱,也不愿收工后还要辛苦地喂鸡喂猪,所以还是买更划算。

女儿3岁前在农村养着,身体非常健康,后来进城上幼儿园,开始感冒生病。有人说这是刚开始群体生活的免疫过程,当时我也如此认为。直到浸淫生态农业圈数年,才发现这和种植的多样化和单一化养殖的散养和圈养会产生不同的结果,是一个道理。

思前想后,2015年,我决定退职去种地。当了一辈子农民的父母不止一次苦口婆心地劝说:“你想吃安全的,我们来种,保管啥都有,你好好去上班。”一旦我说起拯救天下、唤醒苍生的理想,马上遭到斥责:“就你心好,把自己的日月过好就行了,管那么多干啥?”

我知道跟他们说不清楚,就算在自家辟出几亩地用来种自己吃的粮食蔬果,但自家养的鸡羊还是吃着有农药残留的植物,污染也会通过水、空气、土地渗透和传播,最终不会留下一块净土。这个星球,没有人可以独善其身!

“要改变世界,先从改变自己开始吧!”——我打算不管承受任何压力,都要去做。

世界没变,自己早已面目全非

第一年务农,我选择了内蒙古阿拉善右旗附近的一家农场。说实在话,虽然生在农村,长在农村,但我对农活基本一窍不通。抱着先找个偏僻点的地方练练内功的想法,我说服几个朋友共同投资25万元种了几十亩黑枸杞,我边管理,边在周围试种一些瓜果蔬菜。

那一年戈壁滩的生活对我影响很大。与我一起种地的只有一个70岁的老汉,是本家的太爷爷。我俩共同管理一百多亩地。太爷爷是个传统的西北老农,经验丰富,吃苦耐劳,且思维敏捷。河西走廊戈壁滩上的气候异常恶劣,有句话叫“一年一场风,从春刮到冬”。但是不管天气如何,天一放亮太爷爷就起床了,简单喝口水就扛着铁锹下地,一直到临近中午才回来做饭。他有手机,但基本不看,过着日出而作、日落而息,艰苦而单调的生活。太爷爷常说的话就是“我们要用愚公移山的精神!这些活儿迟早会干完的!”在他的毅力和精神感召下,我的手很快有了老茧,也切身体会到农民之不易。

那时房子通了电,而我们没啥电器,一日两餐只烧柴土灶。春天进农场时我带进了100只鸡散养,可以供应我们鸡蛋和肉。没有蔬菜时,我们就跑到旁边戈壁滩拔点野生沙葱下饭。偶尔农闲,5月份在周围挖野生锁阳,七八月有满滩的白刺果,药食同源,就采来鲜食、榨汁、煮水等。等深秋到了,一年的耕种结束,我们撤回老家猫冬。

然而那一年国内的黑枸杞神话开始破灭,我们的投资基本打了水漂,父母也更加频繁地絮叨:“你见过有哪个种地的发家致富了?”

聊以慰藉的是,大家吃到了我种的完全自然生长的西瓜和蔬菜,称赞虽然个头小但美味异常。我也看到了即便在自然环境和条件如此苛刻的大西北戈壁,许多动物、植物仍然顽强地生存着。

最为关键的是迷茫之际,我刷到了石嫣博士的微博,第一次听说CSA这个概念。CSA即社区支持农业,源于化学、石油技术在农业上的应用引发的消费者对食品安全的担忧,消费者为了寻找安全的食物,与那些希望建立稳定客源的农民或农场合作,预付菜款,成为经济伙伴。它可以拉近消费者和生产者的关系,实现按需种植、风险共担、利益共享,缩短农产品销售渠道,提升农业供应端质量,促进城乡一体化发展;另一方面,也推广健康农作法、永续生活和包括身心灵在内的整合健康观念。我对此很感兴趣,这个模式既能令自家人健康,又能通过生产和售卖安全食品获得收入养家糊口,还能保护土地,实现自己的社会价值,太棒了!

一念起,万水千山。2016年春,我回到老家甘肃金昌重整旗鼓,接手父母的土地,搞起了CSA。开始也是从身边的亲戚、朋友、老师中寻找种子客户,还不错,第一年就有十几个预付菜款的客户。同年冬天,我参加了在浙江丽水举办的第八届中国社会生态农业(CSA)大会,结识了全国各地众多从事生态农业的同道。从此,一个浩瀚的农业江湖展现在我面前……

那时候我豪情万丈,觉得自己能成大事儿,常在朋友面前自夸:我才不会像别人那样什么生意都去做,我就是要通过做正确的事,做对人类有益的事,去赚到大钱,做成大企业。

然而理想与现实总是相去甚远,农业是周期长、见效慢、风险大的产业,生态农业尤甚。组建的团队没过仨月就散伙了,我继续陷入单干的僵局,农场所有事务压在身上:制订计划、收拾土地、基建维修、种植管理、收获销售、服务配送……再加上单身带娃,基本每天都要在农场和市区之间至少往返一次。即便如此,也依然是顾此失彼,虎头蛇尾。那阵子累到什么程度?平时和人聊天都不敢坐太久,因为一坐下就会困极欲睡。最大的渴望和幸福,就是放宽身心,好好睡他个几天。

体力劳动我倒不怕,相反,干活时会忘却一切,沉浸在自己的内心小世界中,正好可以逃避现实。那现实是什么呢?就是农场年年亏损,已经负债累累了!我记得很清楚,一次车没油了停靠在加油站,我翻遍所有口袋,包括线上的,都凑不够50元。我拿着手机在车里躺着发了1小时呆,拨不出一个电话,真是欲哭无泪。回想这些年种种变故,自己仍像犟驴一样一条道走到黑,出发时的初心是改变世界,然而,世界没变,自己早已面目全非。做有机,做生态,应该自己先容光焕发啊,却成了这副失魂落魄的样子!

回归自然,以农入道

就这样单枪匹马、左突右冲、精疲力竭地进入2018年,一次机缘之下我加入了内蒙古致良田农场发起的“西北新农人学习网络”。当时我连一张去西安的单程车票都买不起。

两年6次,每次为期一周的培训,尽管每回参加时都很辛苦,可我还是坚持参加了,一次也没落下。这个培训很接地气,来自西北五省的16个新农人,在地理和行业上有天然的亲近感,大家像兄弟一样畅所欲言,我从中获得了更多的信息、知识、人脉与资源。

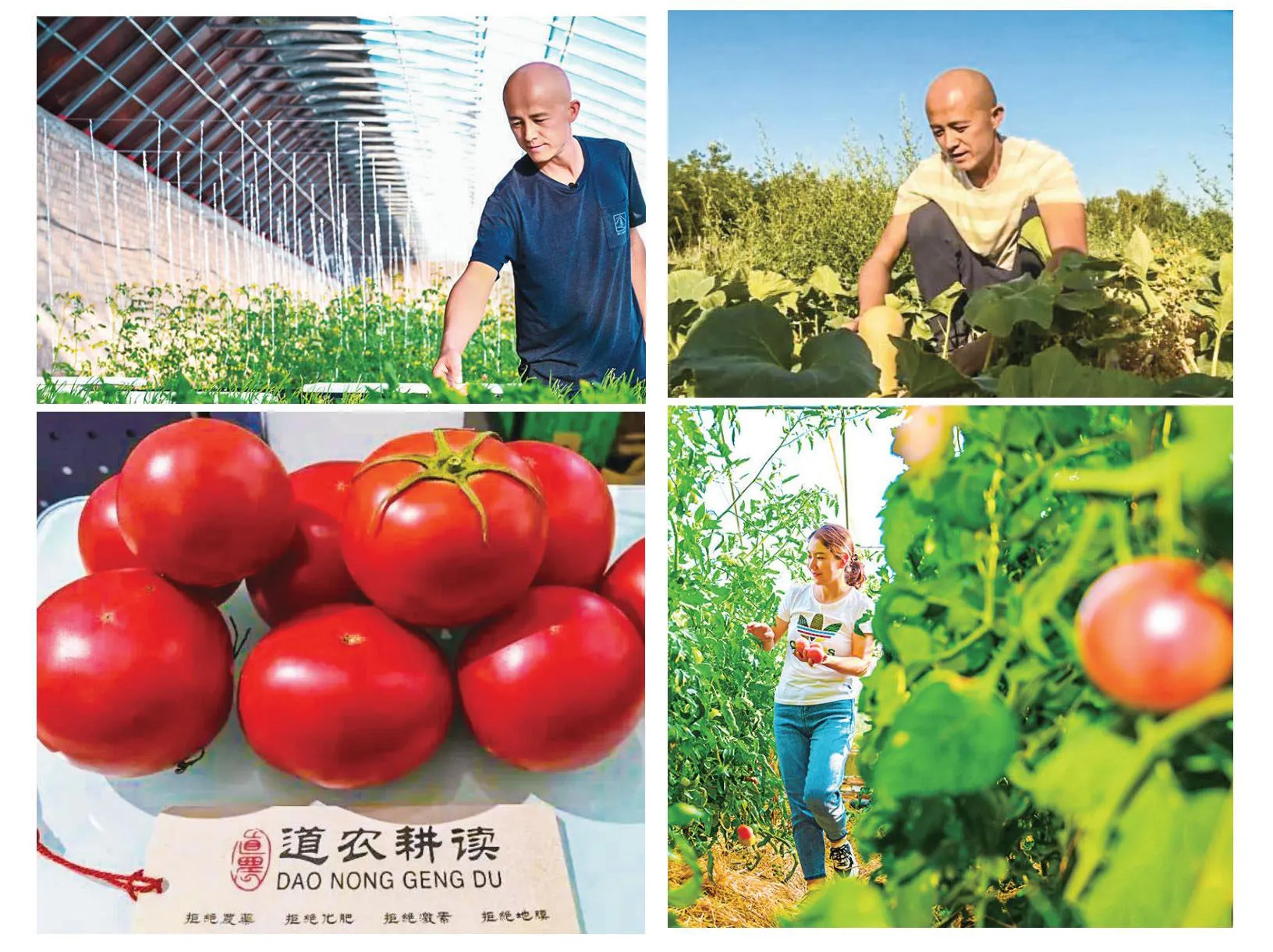

在培训等活动的启示下,我对农场业务作出调整,基本砍掉了赔钱且特别累人的CSA配送业务。这样一来,单品更好管理,适合我当时的窘迫情况。更重要的是,干农业还是得因地制宜,适地适种。我所在的甘肃金昌地处河西走廊中段,干旱少雨,昼夜温差大,日照长,种植茄果类蔬菜品质优异。其中,我选择了西红柿作为主打单品。因为西红柿营养丰富,是中国家庭最常吃的蔬菜,还能当水果,口感上也比较容易体现出生态种植与农化种植的区别。

种植上我也更加懂得向自然学习。家乡紧邻巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠的边缘,以前老一辈农民靠山吃山,种地会往地里拉沙子,说是沙子长庄稼!我总结了一下,拉沙子有许多好处:一是帮助土壤疏松透气;二是改良碱性土壤的pH值;三是沙子的导热效率很高,进一步加大了温差。所以我也如法炮制,一车一车地给地里运沙。肥料则是从周边牧区运来的散养羊粪,经过四五个月堆肥、翻推发酵而成,而不采用规模化养殖场存有抗生素、激素、重金属等残留隐患的猪、牛、羊、鸡粪。

我一直坚持下来的还有一件事,就是捡地膜。河西地区大约有三十多年的地膜使用史,冬天去地里看,可以说惨不忍睹:目之所及,到处都是黑、白地膜的残片;约六七十厘米深的土层中,都有大大小小的残膜碎片。所以从第一年种地开始,我们就花很多精力去捡拾地膜。每年春种秋收翻地时捡,平时干活时捡,大块的捡,指头大小的也要捡,怕被人看到嘲笑就偷偷地捡,常常为这耽误工作,甚至引起腰伤复发。

“不将就,从好土壤到好食物”是我们农场的口号,这些年风风雨雨,可以说没有辜负这句话。曾有许多朋友劝我转到能赚钱的行业,或者降低标准,做做普通农产品。生态圈也流行一句话叫“先活下来”,有时我想,先活下来如果需要建立在对自己的坚持和原则打折扣的基础上,我情愿放弃。

抱着这样的信念,农场的经营终于慢慢迎来曙光。从2018年开始,我们的产品每年送检厦门大学生态与环境学院都是392项农残零检出。2019年,我们的西红柿“原柿”以零农残、好口感、高性价比等优势,在北上广深等一线城市获得消费者的普遍赞誉,销售供不应求。

“只要用心,好产品是会找到主人的。”我形而上地认为这就是天道。“原柿”名字的用意也是师法自然——遵循作物生长的自然规律来栽培,减少人为干预,让人们吃到西红柿本来的味道。

2020年“原柿”的二代包装,我们选择了造价更高但也更加环保的“一撕得”纸箱,未来希望找到更多塑料件替代品。在环保和经济效益之间,我们选择先环保再效益。虽然这有点疯狂,但可持续生活不能只停留在口号层面,而是要有具体的解决方案,或者说,更要紧的是日拱一卒地摸索实践。

从事了6年生态农业,我渐渐明白,不管你当它是事业、生活,还是一桩生意,这本身已然不再重要,不需要刻意去区分和定性。重要的是,通过参与作物种植、农业经营、家园建设的各个环节,回归人类原初正常的方式,身心自在地生活,进入自然有序的状态,令所有元素各归其位,这样下来,结果才会是正向的。最终,我们所做的一切皆是修行,皆是对我们所处维度本质的回归。这也是我将品牌定为“道农耕读”的期望。

物理学家爱因斯坦说,时间是不存在的。我们生活中所见的四季变换,生长、衰败、老去,都是能量的传递。那么,在我们一生的日子里,最要紧的事是什么呢?降低自己的欲望,享受当下过程,或许才是真幸福。

(摘自商务印书馆《重塑田园:乡村振兴战略下的新农人返乡手记》 主编:马彦伟)