横波反射与纵波折射联合勘探在隐伏断裂探测中的应用

2022-12-28彭刘亚冯伟栋

彭刘亚,疏 鹏,冯伟栋

(安徽省地震局 安徽省震灾风险防治中心,安徽 合肥 230031)

1 引 言

当前,随着现代化城市建设的全面推进,城市地质调查工作愈发重要。其中,活动断层探测对重大工程的建设及城市防震减灾等方面具有重要的指导作用。在城市中,活动断层通常隐伏在第四系覆盖层之下,因此在城市活动断层探测、地震小区划及重大工程场地的地震安全性评价等项目中,均需要查明隐伏断裂的空间分布形态和断点的大致位置,从而进一步判断和评价其活动性[1-4]。

目前,使用最为广泛的活动断层勘探手段主要为浅层地震勘探法,其中纵波反射法具有探测深度大、分辨率高、可靠程度较高等特点,在大多数情况下均可以满足探测基本要求[5,6]。但随着活动探测的深入研究,发现在浅覆盖层区或基岩面上伏地层存在吸收层(如卵石和碎石等)时,仅通过纵波反射法无法获取高质量的反射波剖面,甚至在某些情况下,无法获取有效反射波,给隐伏断裂的推断解释增加了困难。而横波相对于纵波具有波速低、波长短等特点,虽然探测深度相对有限,但在基岩面内部的分辨率与纵波相比具有天然优势[7-13]。近几年,纵横波联合勘探方法在浅覆盖层地区的活断层探测中已取得良好的应用效果[14-20]。如王小江等[7]在模型研究的基础上,结合实际数据对比分析了纵横波勘探的优缺点和精度差异;顾勤平等[8]联合使用共偏移距反射、横波反射及折射层析法在废黄河断裂进行探测,取得了良好的勘探效果;马董伟[9]通过对纵波反射法、横波反射法和地震层析成像法进行相互比较和综合分析,在新沂活断层探测中取得了良好勘探效果。夏暖等[10]联合浅层纵波法和超浅层横波反射法在连云港地区的猴咀—南城断裂进行探测,确定了上断点的位置。但在很多工程项目的实施过程中,受工程场地地震地质条件的影响,以及项目周期和成本的制约,无法同时采用纵波反射和横波反射进行勘探[21,22]。本文结合六安城区地震小区划项目,采用横波反射法为主,纵波折射法为辅的联合勘探方法,探查肥西—韩摆渡断裂在六安城区附近的空间分布形态及上断点的大致位置,从而初步判断其活动性。

2 测区基本概况

2.1 肥西—韩摆渡断裂

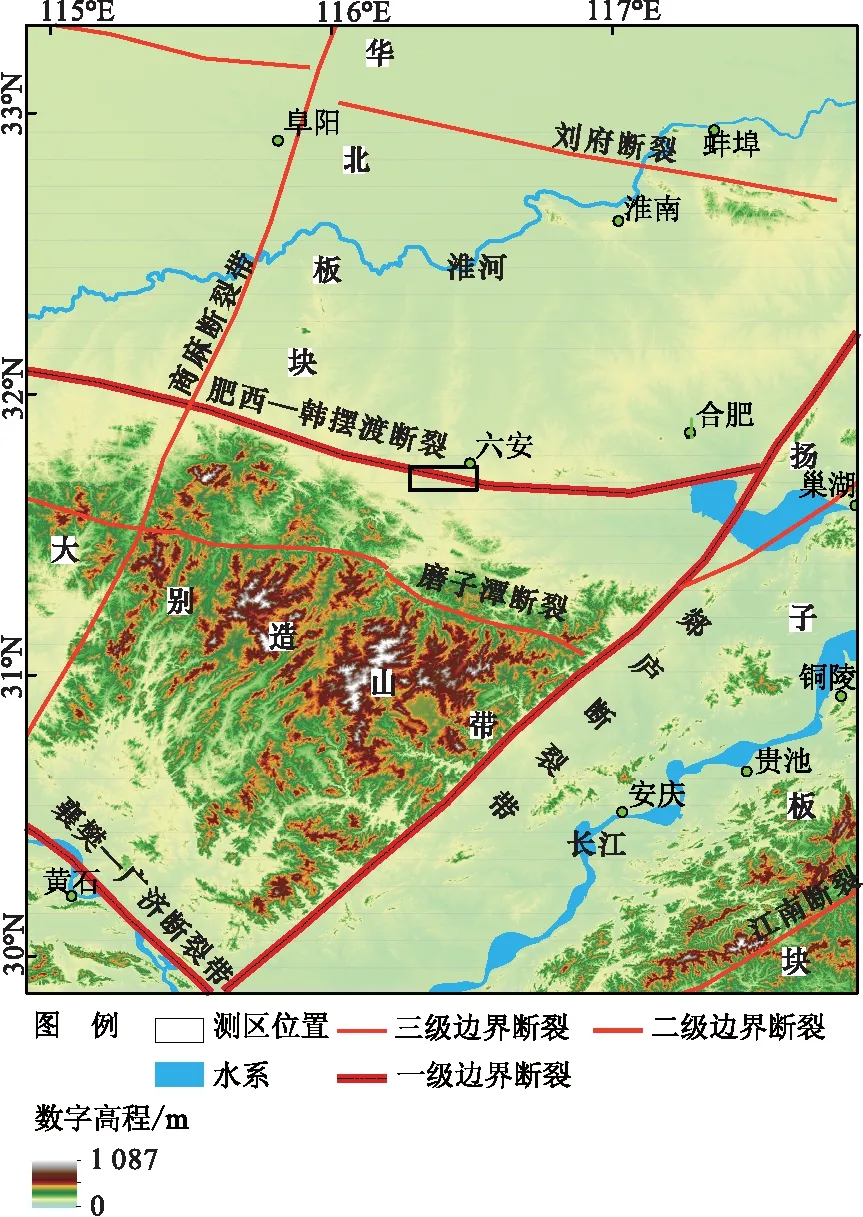

测区位于六安市,六安地区跨华北板块、秦岭~大别造山带二个一级构造单元(图1),地质构造极其复杂,多期次的构造活动在测区留下了极为丰富的构造形迹。构造线总体呈北西―近东西向。郯庐断裂带、肥西-韩摆渡断裂带、磨子潭-晓天断裂带(即青山-晓天断裂)等重要断裂带在本区均有发育,将本区分割为三个断块区,对测区的构造格架形成、沉积相、岩浆作用及成矿作用都有明显的控制作用。选取肥西—韩摆渡断裂为本次勘探任务的目标断裂,该断裂是合肥盆地基底断裂的一部分,本次测区范围内长约25 km,属于该断裂的西端,且均为隐伏断裂。该断裂中生代和新生代早期活动强烈,曾控制合肥盆地中下白垩统朱巷组、上白垩统向导组、张桥组的沉积边界和古近系的沉积边界,在地貌上构成大别山东北缘低山和合肥盆地的大致界线。

图1 测区地质构造背景Fig. 1 Geological background of study area

2.2 测区地震地质条件

测区内地层以肥西—韩摆渡断裂为界,北侧属华北地层大区晋冀鲁豫地层区华北南缘地层分区淮河地层小区;南侧属华南地层大区南秦岭—大别山地层区桐柏—大别山地层分区北淮阳地层小区。区内大部分为第四系覆盖,根据已有钻孔资料揭露和区域基岩地质图,第四系厚度约5~10 m,以丰乐镇组(Q4)和戚咀组(Q3)分布最为广泛(图2)。在断裂的两侧,基岩分布有所差异,南侧以古近系戚家桥组(E2q)的砾岩、砂砾岩等为主,北侧局部分布有中侏罗系周公山组砂岩(J3z)。总体上来看,覆盖层具备一定的厚度,且与基岩之间存在明显的波阻抗差异,为运用反射波勘探手段确定断裂的具体位置和上断点埋深提供了较为良好的客观条件。

图2 测区地震构造及浅层地震测线位置分布Fig.2 Historical earthquakes and target fault with seismic survey lines

3 横波反射勘探

3.1 测线布置

根据近场地震构造分布图和已有相关地质资料,垂直于肥西—韩摆渡断裂的走向分别在断裂的东段、中段和西段布设3条浅层地震反射测线,编号分别为L1、L2和L3,均为由南向北施工,长度分别为2 590 m、3 022 m和2 638 m。

3.2 采集参数

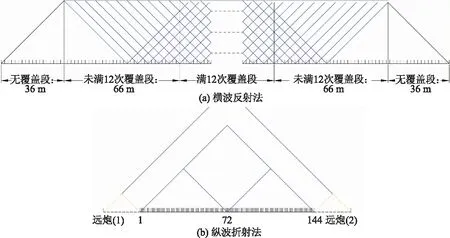

基于各测线附近的第四系覆盖层厚度较薄,且变化较大,正式采集之前首先进行了扩展排列试验来调查波场。采用WTC5060TZY型3吨可控震源车激发,该震源的最大振动出力29.6 kN,振动频率范围为6~250 Hz。配合使用美国SI仪器公司生产的S-LAND全数字化地震数据采集系统,28 Hz纵、横波两用检波器。图3(a)和图3(b)分别为L2测线的纵波和横波试验的单炮记录,其中纵波试验采用0 m偏移距,单边激发,横波试验采用中间对称激发。纵横波扩展排列均采用2 m道间距,96道接收。根据采集的扩展排列记录可见,图3(a)中纵波的单炮记录上面波、直达波清晰可辨,但反射波不发育;而图3(b)中横波单炮记录上面波、直达波和反射波均比较发育。结合场地附近的钻孔地层分布特征和相关区域地质资料得知,测区内整体基岩埋深较浅,初步判断不具备开展浅层纵波地震勘探的条件,因此本次勘探优先选择横波反射方法,根据扩展排列记录,最终选择的最佳反射采集参数见表1。图4为浅层地震勘探采集观测系统,其中图4(a)为横波反射观测系统示意图,图4(b)为纵波折射观测系统示意图。

图3 扩展排列试验单炮记录Fig.3 Shot records from different survey test

表1 横波反射采集参数

图4 浅层地震勘探采集观测系统Fig.4 Acquisition and observation system for shallow seismic exploration

图5 横波反射剖面特征Fig.5 S—wave reflection profiles

3.3 横波反射剖面特征

图5(a)~图5(c)分别为L1、L2、L3测线的横波反射叠加偏移剖面,各剖面总体上信噪比较高,除受桥梁路口等影响外,同相轴连续性较好,能量较强,在100~200 ms处均存在一组强相位反射波S1,结合钻孔揭露资料,推断为基岩界面反射波,其中:

1)L1测线总体S1波组连续性较好,能量较强,S1波组双回程反射时间在31~269 ms,上覆层平均速度约为320 m/s,反映界面埋深在5~43 m。在CDP号951~1 176(桩号986~1 211)处,基岩呈隆起状;CDP号1 355(桩号1 390)附近恰遇道路维护,测线上大约40 m长度受到路面开挖的影响,使得S1波组不连续。在CDP号2 219~2 243(桩号2 254~2 278)处过G105高速口,同相轴不连续。在CDP号1 850~1 885(桩号1 885~1 910)处,绕射波发育明显,初步判断存在断点F3-1,断点埋深约为30 m;

2)L2测线S1波组连续性较好,能量较强,S1波组双回程反射时间在94~206 ms,上覆层平均速度约为320 m/s,反映界面埋深在15~33 m。在CDP号2 105~2 170(桩号2 140~2 205)处,同相轴错断,绕射波发育明显,初步判断存在断点F3-2,断点埋深约为25 m;

3)L3测线基岩埋深较浅,地震反射时间剖面小号端信噪比较差,个别段S1波组同相轴连续性较差,能量较弱。S1波组双回程反射时间在75~163 ms,上覆层平均速度约为320 m/s,反映界面埋深在12~26 m。在CDP号1 995~2 010(桩号2 030~2 045)处,同相轴错断,绕射波发育明显,初步判断存在断点F3-3,断点埋深约为20 m;

从三条横波反射剖面上可以看出,肥西—韩摆渡断裂均呈现出基岩面反射波组S1同相轴断错、绕射波发育的明显迹象,结合第四系等厚线可知上断点并未断错至第四系内部,因此初步认为肥西—韩摆渡断裂为前第四纪断裂。且由于断点附近的绕射波发育,虽然经叠后偏移部分绕射波偏移归位,但由于横波速度变化差异较小,使得偏移成像效果一般,断裂在水平方向的位置不够明确,因此考虑使用纵波折射法进行补充勘探。

图6 各测线断点附近折射波时距曲线及单炮记录Fig.6 P-wave refraction time-distance curve and shot records alongside upper fault points

4 纵波折射勘探

4.1 测线布置

受地震地质条件及资料处理的影响,通过横波反射剖面虽然可以初步判断断裂存在,但断点在平面上的位置不够明确,需要辅以其他手段进行验证。根据现场钻孔实际揭露和近场地质资料,肥西—韩摆渡断裂两侧的基岩波速差异明显,且基岩埋深较浅,为纵波折射勘探提供了有利的条件。结合横波反射勘探的初步成果,在3条测线的上断点附近,沿着横波反射测线分别布置了纵波折射排列,各排列均为144道接收,道间距3 m。图4(b)为采用相遇和追逐相结合的纵波折射排列的观测系统示意图。

4.2 纵波折射时距曲线特征

对各测线的纵波折射单炮记录进行初至拾取,获得纵波时距曲线图(图6)。其中:

1)从单炮记录上可以看出,L1测线在桩号1 915(对应反射剖面CDP号1 880)处存在速度突变点(F3-1),小号端的折射波速度在2 500~3 100 m/s,大号端的折射波速度约为4 600 m/s;

2)从单炮记录上可以看出,L2测线在桩号2 201(对应反射剖面CDP号2 116)处存在速度突变点(F3-2),小号端的折射波速度在2 600 m/s,大号端的折射波速度约为4 500 m/s;

3)从单炮记录上可以看出,L3测线在桩号2 040(对应反射剖面CDP号2 005)处存在速度突变点(F3-3),小号端的折射波速度在2 600 m/s,大号端的折射波速度约为5 100 m/s;

结合目标区内地质资料和实际钻孔揭露情况,各测线小号端基岩为古近纪戚家桥组(E2q),大号端基岩为中侏罗世周公山砂岩(J3z),断点两侧的基岩岩性和波速差异明显,与肥西—韩摆渡断裂的特征相符。

5 综合解释

综合以上跨肥西-韩摆渡断裂(F3)的三条测线所揭示的三个断点分析,肥西-韩摆渡断裂(F3)具有以下基本特征:

1)断点附近绕射波发育明显;

2)地震剖面显示肥西-韩摆渡断裂上断点仅错断基岩面,上断点没有错断至上覆盖层内,根据区内地质资料显示第四系厚度在5~10 m,因此初步判断该断裂为前第四纪断裂;

3)以肥西—韩摆渡断裂为界,断点两侧的基岩岩性和纵波速度差异明显,结合区域地质资料可知,断裂南侧为古近纪戚家桥组(E2q),北侧为中侏罗世周公山砂岩(J3z);

4)地震剖面揭示的断点联线显示,肥西-韩摆渡断裂走向约近东西向(图2红色虚线),与前人推测结果基本一致,断点位总体向北偏,断点倾向朝南。

6 结 论

本文以六安地区的肥西—韩摆渡断裂为例,通过对区域地质资料的分析和现场扩展排列试验表明,该区不具备纵波反射探测的条件,因此采用了横波反射法作为首选勘探手段。基于横波反射剖面特征,初步确定了基岩顶面反射波组S1以及基岩面的大致埋深。通过对反射波组S1同相轴的错断和连续性分析,初步判断了肥西—韩摆渡断裂在各测线的大致位置。并在此基础上,沿各测线在断点附近布设纵波折射排列,通过分析折射波时距曲线特征进一步确定了断点的位置。研究结果表明,在类似的超浅覆盖层地区的隐伏断裂探测工作中,可以根据具体地质条件和断裂特征选择合适的勘探方法,考虑联合横波反射和纵波折射勘探方法,为隐伏断裂或活动断层的探测提供新的技术思路。

致谢

感谢上海申丰地质新技术应用研究所有限公司在地震数据采集及资料处理解释工作中的大力支持!