我国居民收入对文化消费代际差异的影响研究*

2022-12-27夏杰长

刘 慧 夏杰长

引 言

2020年的《政府工作报告》明确要坚定实施扩大内需战略,凸显提升内需的重要性和紧迫性。2020年11月公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》第一次提出了高品质生活的概念,而多样化的文化消费恰恰是人民高品质生活的体现。中国经济逐渐向高质量发展阶段,文化自信和文化自觉日益彰显,文化消费的重要性也不断凸显。文化消费需求提升能够倒逼供给侧改革,推进产业结构转型升级,有利于构建新发展格局。2013—2019年,我国居民人均文化消费占人均总消费的比重保持缓慢上升的态势,而人均文化消费支出占人均可支配收入的比重、居民生活性消费增长率和人均文化消费增长率则一直处于波动状态。说明除了收入因素之外,其他因素也会对居民文化消费支出产生影响。(1)Hui Liu, Shuang Lu, Ximeng Wang and Shaobo Long.The Influence of Individual Characteristics on Cultural Consumption from the Perspective of Complex Social Network. Complexity, vol.2021.

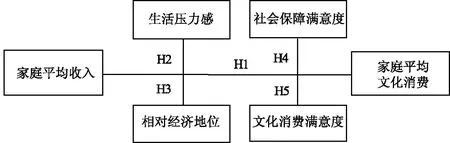

生活压力、社会保障满意度、社会经济地位等都会影响居民的文化消费支出。对不同年龄段的群体来说,其文化消费是否存在差异?文化产品或服务作为“非必需品”的特性是否对不同出生年代的群体都适用?影响居民文化消费支出的因素又是否存在代际差异?基于此,本文以文化消费代际差异为切入点,研究文化消费的高质量发展,为供需两侧的精准匹配提供可借鉴的路径,助力我国经济内循环进一步加速。

一、文献综述

中国城镇家庭消费同时存在年龄效应和代际效应(余玲铮,2015)。年龄对文化消费具有显著影响,年轻人相较其他群体会购买更多的影视作品(Diniz & Machado,2011)。对于农村居民而言,农村居民文化消费具有年龄效应,即文化消费支出随年龄增长而下降,但在超过60岁以后又会增加(文立杰等,2017)。个人的消费行为具有时代特征。不同出生时代的群体消费行为及选择偏好存在差异,同一代人经历相同的社会变迁,其消费特征也相似,因此,对于不同年代的人们,消费决策存在代际差异(林晓珊、张翼,2014)。教育文化消费具有明显的时代特征,“70后”在教育消费支出方面比其父辈的支出更多。

目前有关代际文化消费的研究主要是针对大学生和农民工等特定群体的微观调查分析。大学生通过文化消费活动,可以获得高层次文化的相关知识和经验,有助于将来在职场获得更好的职位,步入社会精英阶层(Van,1997)。个人特征、大学生家庭经济状况、户主受教育程度、文化消费环境以及大学生消费观念等因素会影响大学生的文化消费(朱伟,2012)。大学生的文化消费也会受到其家庭文化和父母消费观念的影响(赵菡、程毅,2016)。提高大学生文化消费水平需要从需求端促进文化资本聚集,从供给端建立需求导向型的供给机制。通过对农民工群体的文化消费研究发现,随着消费环境的变化,农民工群体的文化消费情况发生了代际转型,即新生代农民工开始逐渐融入城市的文化消费中(王艳华,2007)。

分析文化消费影响因素的代际差异,对我国文化消费产品和服务的供给侧改革以及供需精准匹配有重要意义。本文将实证检验不同收入来源、生活压力、社会保障满意度、社会经济地位、文化消费满意度对不同群体文化消费支出的影响,为精准施策提供参考。

二、研究框架和模型设定

(一)收入来源对文化消费支出的直接影响

收入直接影响居民的文化消费支出,与文化消费支出具有正相关关系(Brito & Barros,2005)。收入对不同文化产品需求的影响存在差异,当收入增加时,对艺术品的需求有强烈的正向影响,但对话剧等耗时比较长的文化产品或服务的需求没有显著的影响。工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入不同程度地影响着消费支出额(方福前、张艳丽,2011),其中,工资性收入以及财产性收入对城镇居民文化消费的影响显著(吕寒、姜照君,2013),因此提出假设H1。

假设H1a:居民收入对代际文化消费有显著的正向影响。

假设H1b:不同收入来源对代际文化消费有正向的影响。

(二)生活压力调节变量对文化消费支出的影响

休闲限制理论将休闲限制归为自身限制、人际限制和结构限制三类。文化消费受到这三类因素的影响。自身限制与生活压力密切相关,家庭的总体消费在既定收入水平下,家庭生活压力越大,未来支出的不确定性越强,家庭总消费趋向于主动抑制消费。文化消费是非必需品,很容易被挤出,即使具备文化消费的经济条件,但受制于自身限制因素的差异,休闲动机也会呈现差异性,从而影响文化消费支出,因此提出假设H2。

假设H2:生活压力负向调节居民收入对代际文化消费支出的关系,当生活压力大时,居民收入对文化消费的正向影响较弱。

(三)社会经济地位调节变量对文化消费支出的影响

消费者的社会地位会影响其文化消费(Chan & Goldthorpe,2007)。消费者会为了提高社会地位,消费与地位有关的商品,以向个体自身或他人传递其地位信息(Eastman et al.,1999)。现有的营销领域研究发现,地位消费有品位消费和奢侈消费两种消费行为。其中,品位消费是消费者通过消费象征其文化修养与生活方式的产品,来表现出个人的社会地位(Holt,1998)。文化消费是品位消费的重要体现,居民的社会经济地位是影响其文化消费的因素,因此提出假设H3。

假设H3:社会经济地位正向调节居民收入对代际文化消费支出的关系,当社会经济地位高时,居民收入对文化消费的正向影响较强。

(四)社会保障满意度调节变量对文化消费支出的影响

社会保障制度是决定消费的重要因素(Richards,1996)。预防性储蓄理论认为,社会保障对中国的居民消费具有一定的促进作用(方匡南、章紫艺,2013)。社会保障制度可以提高居民抵御未来风险的不确定性,改善居民对未来的心理预期,从而减少消费的后顾之忧。社会保障制度的改革能够较大幅度推动收入弹性比较大的文化消费的增长。社会保障满意度作为国民生活保障系统的主观感受,反映社会保障制度运行效果的最佳方式,对文化消费行为有实质的影响,因此提出假设H4。

假设H4:社会保障满意度正向调节居民收入对代际文化消费支出的关系,当社会保障满意度高时,居民收入对文化消费的正向影响较强。

(五)文化活动满意度调节变量对文化消费支出的影响

文化产品或服务是为了满足消费者的精神需求,属于体验性产品,文化消费是典型的体验性消费。消费者可以通过体验性消费获得幸福感(Gilovich,2015)。参与文化活动对幸福感的效应仅次于健康和收入,高于年龄、教育、性别或就业等的效应(Schmiedeberg & Schroder,2017)。对于不同的代际群体来说,其参与文化活动的满意度会影响到文化消费的支出,因此提出假设H5。

假设H5:文化活动满意度正向调节居民收入对代际文化消费支出的关系,当文化消费满意度高时,居民收入对文化消费的正向影响较强。

图1 研究框架

研究框架如图1所示。收入是影响文化消费的直接因素,建立模型(1),IN代表收入,X代表性别、年龄、户口类型、受教育程度、就业状态和婚姻状况等控制变量,ε为误差项,i为样本编号。

CCi=β0+β1iIN+β2iX+εi

(1)

研究框架中,生活压力、社会经济地位、社会保障满意度、文化活动满意度等调节变量也会直接影响代际文化消费支出,在模型(1)基础上加入调节变量,如模型(2)所示,Mod代表居民的生活压力、社会经济地位、社会保障满意度以及文化活动满意度这4个调节变量,X代表性别、年龄、户口类型、受教育程度、就业状态和婚姻状况等控制变量,ε为误差项,i为样本编号。

CCi=β0+β1iIN+β2iX+β3iMod+εi

(2)

为了检验以上调节变量是纯调节变量还是半调节变量,在模型(2)的基础上加入收入和调节变量的交互项,如模型(3)所示。Mod代表居民的生活压力、社会经济地位、社会保障满意度以及文化活动满意度这4个调节变量,X代表性别、年龄、户口类型、受教育程度、就业状态和婚姻状况等控制变量,ε为误差项,i为样本编号。若模型(3)中β4i显著,则表明特征变量为调节变量;同时模型(2)中β3i也显著,则表明该特征变量是半调节变量,反之则为纯调节变量。

CCi=β0+β1iIN+β2iX+β3iMod+β4iIN×Mod+εi

(3)

三、文化消费影响因素的代际差异

(一)数据来源

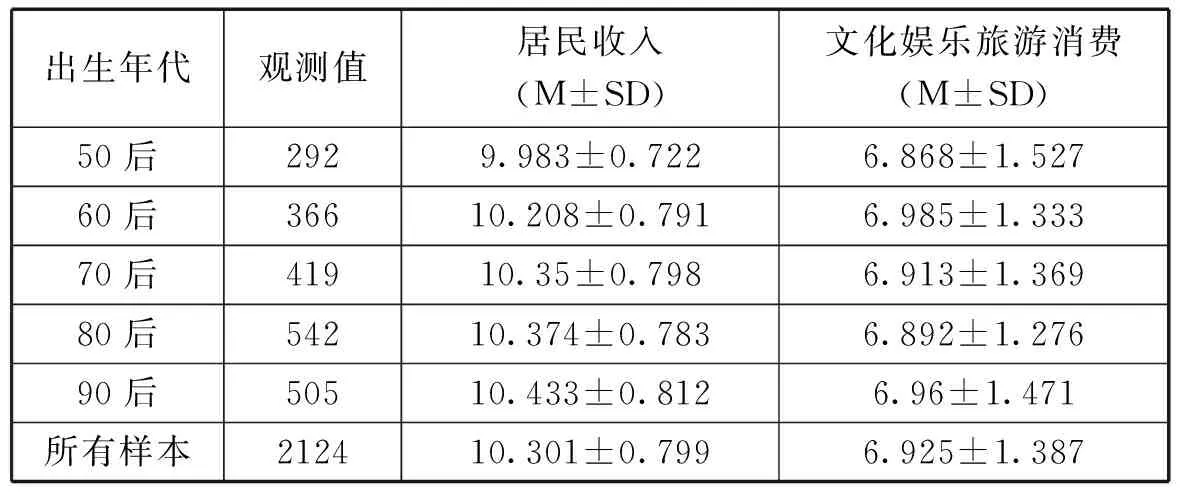

本文数据选自中国社会科学院社会学研究所中国社会状况综合调查(CSS)公布的2019年微观调查数据,实证研究文化消费支出的代际差异。该数据覆盖全国31个省市自治区,其中包括151个区市县的604个村/居委会,具有广泛的代表性。问卷共有10283份样本。通过对问卷进行预处理,剔除家庭教育支出或家庭文化、娱乐、旅游支出或家庭人均收入缺失的数据样本,以及样本中“家庭总收入”和“家庭文化消费总支出”这两个指标位于1%以下和99%以上的极端值。根据民政部2018年4季度的民政统计季报数据,我国城市最低生活保障平均标准为6956.4元/人、年,农村最低生活保障平均标准为4833.4元/人、年,本文以低保平均标准作为居民收入的下限,剔除不符合条件的城镇样本和农村样本。另外,因为教育支出占文化消费的比重比较大,为了避免统计误差,更好地反应其他文化消费支出的代际差异,本文剔除了文化消费中的教育支出,最终得到有效样本量2124个。

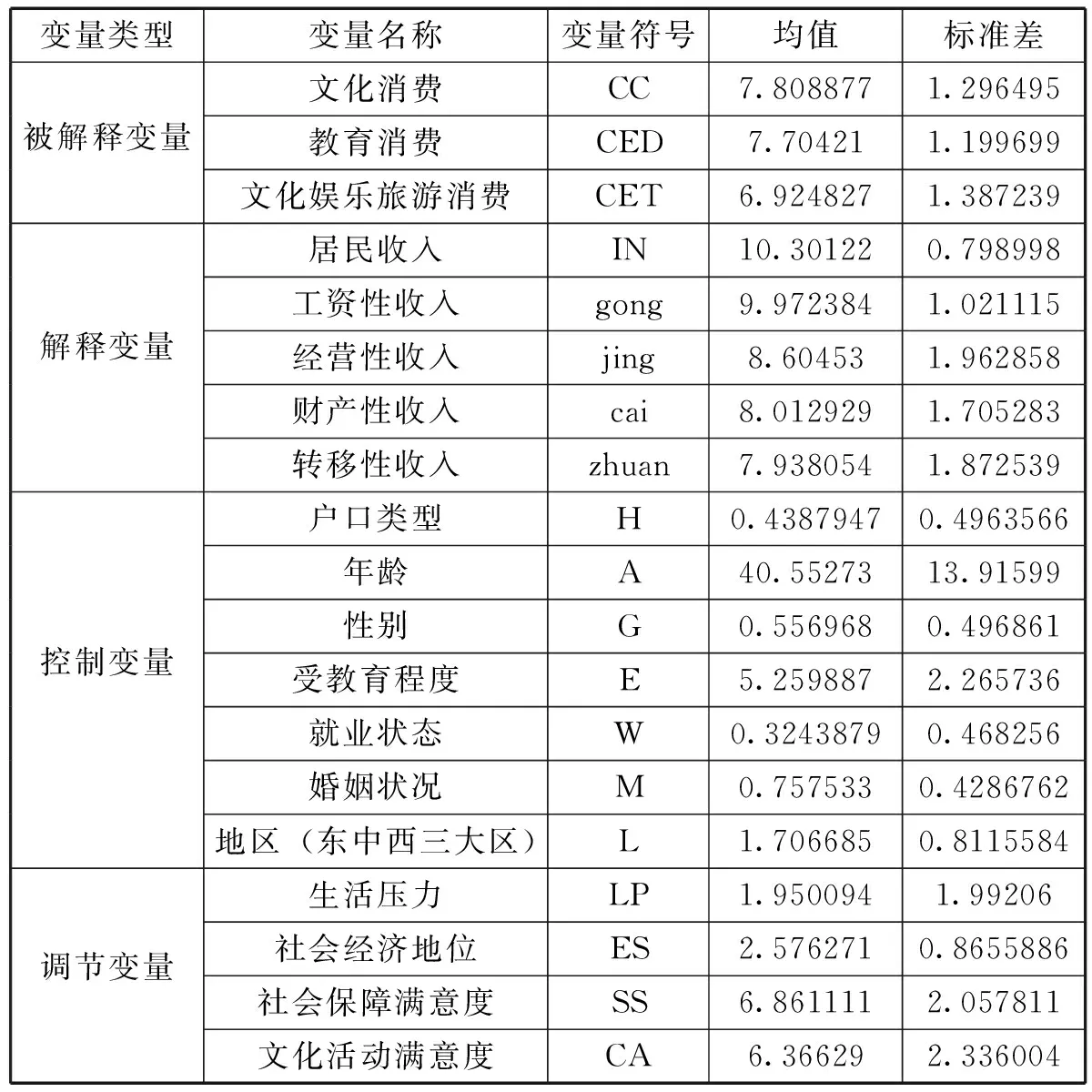

(二)变量设定及描述性统计

1.被解释变量

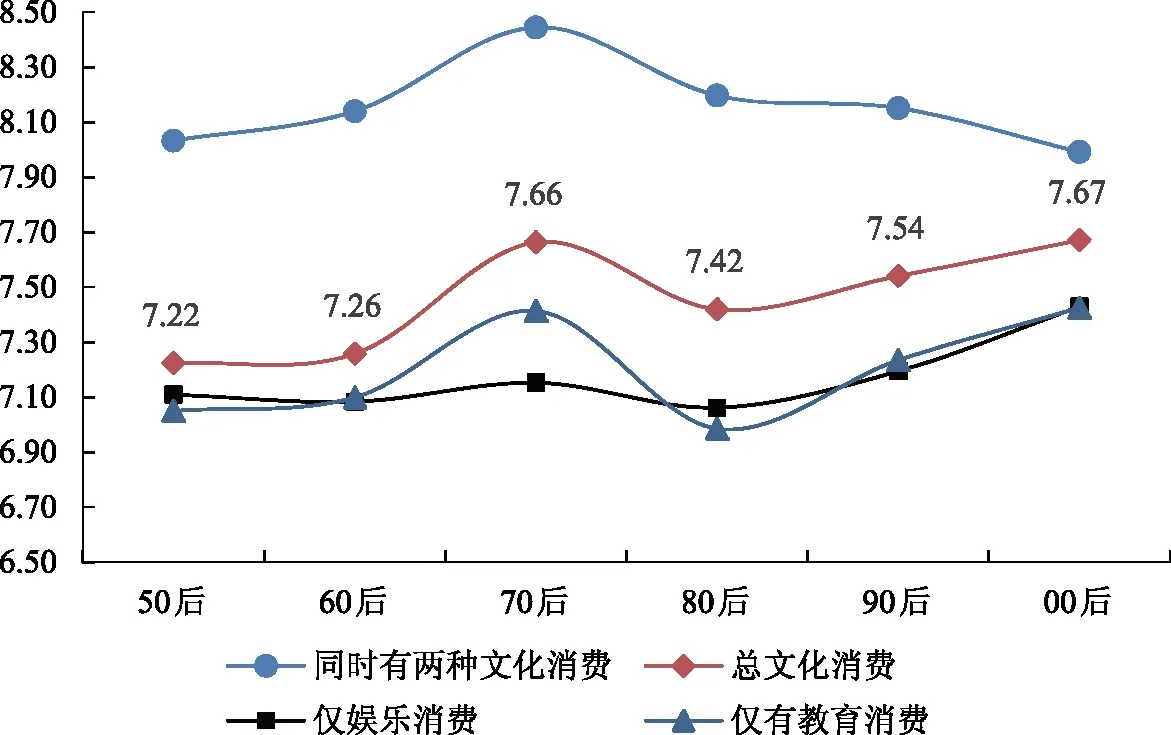

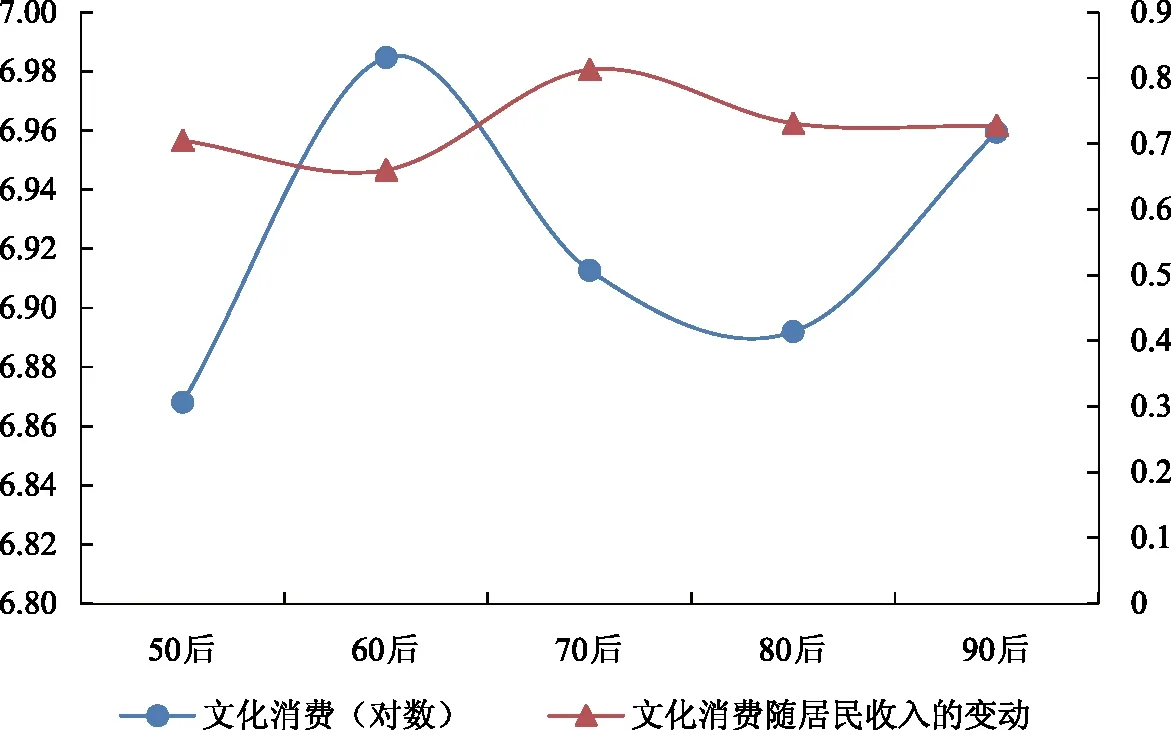

本文的被解释变量为文化消费。我们使用对数形式的家庭平均文化消费支出作为文化消费的代理变量。根据国家统计局的统计口径,文化消费分为教育、文化娱乐服务、文化娱乐用品等3个部分。如图2所示,剔除教育支出之前,“70后”的文化消费支出最高,“00后”的文化消费支出最低;剔除教育支出之后,“00”后的文化消费支出最高。由此可见,教育支出会挤占文化娱乐服务、文化娱乐用品等支出。因此,为了避免统计分析误差,更好地分析文化消费的代际差异,本文选取CSS2019调查中文化、娱乐、旅游支出,用文化、娱乐、旅游支出之和除以家庭人口数,再取对数得到平均文化消费支出。

图2 文化消费结构的代际比较数据来源:作者根据CSS2019调查微观调查数据绘制而得。

表1 变量设定及描述

2.解释变量

本文的解释变量为居民收入,我们使用年家庭收入除以家庭人数,再取对数得到平均收入作为居民收入的代理变量。

3.控制变量

本文将年龄、性别、户口类型、婚姻状况、受教育程度和就业状态、所在地区等人口学特征作为控制变量。其中,户口类型设置为0-1变量(农业户口=1,非农业户口/居民户口=0);年龄用2018年与出生年份之差表示;性别设置为0-1变量(女=1,男=0);受教育程度的取值范围为1至9(未上学=1,上学=2,初中=3,高中=4,中专=5,职高技校=6,大学专科=7,大学本科=8,研究生=9);婚姻状况设置为0-1变量(初婚有配偶/再婚有配偶/同居=1,未婚/离婚/丧偶=0);就业状态设置为0-1变量(没有工作=1,有工作/有工作,但目前休假、学习,或临时停工、歇业=0)。

4.调节变量

社会、文化和心理等因素会影响居民的消费行为。因此,本文将影响文化消费的生活压力、社会经济地位、社会保障满意度、文化活动满意度等4个指标均设定为调节变量。如表1所示。生活压力变量的样本均值接近于2,说明被调查人群所感受到的生活压力总体上偏低。社会经济地位变量的取值越大,相应被采访者的社会经济地位越高,该变量的样本均值接近2.6,介于“上等层次”和“下等层次”之间,接近于“中等层次”。社会保障满意度变量的样本均值约为6.9,介于“非常不满意1分”和“非常满意10分”之间,且更偏向于“非常满意”,说明调查人群的社会保障满意度整体上偏高。文化活动满意度变量的最高取值为10,分值越高说明调查者对文化活动的满意程度越高,该变量的均值为6.4,说明人群的文化活动满意度整体处于较高水平。

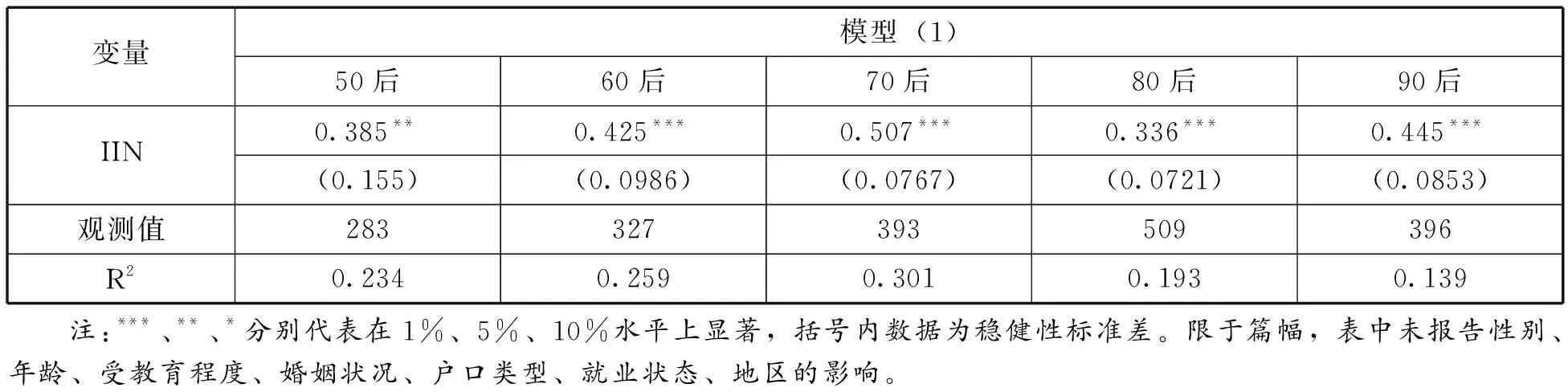

表2 收入对不同出生组居民文化消费的影响

图3 不同出生组文化消费曲线与文化消费随居民收入变动曲线数据来源:作者根据CSS2019调查微观调查数据绘制而得。

(三)实证结果分析

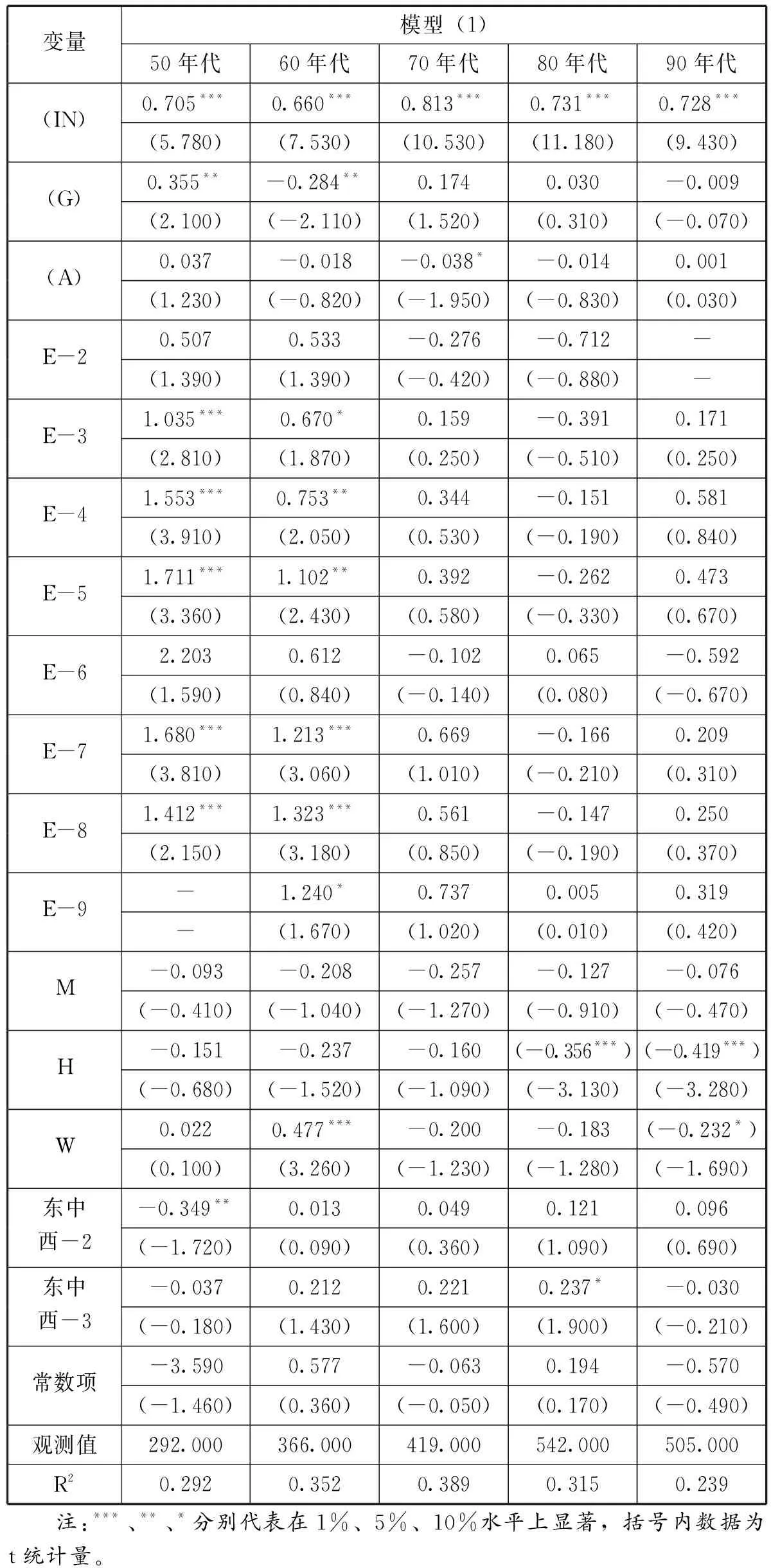

1. 收入变量对代际文化消费的直接影响

本文根据居民出生年代的不同将样本划分为五个出生组,如表2所示,1950—1959年出生的为“50后”,1960—1969年出生的为“60后”,1970—1979年出生的为“70后”,1980—1989年出生的为“80后”,1990年之后出生的为“90后”。

如图3所示,随着出生年代的延后,居民文化消费均值先增加后减少再增加,“80后”的文化消费均值最低,“60后”的文化消费均值最高。为检验居民收入对文化消费的影响是否存在代际差异,本文对5个出生组进行了分组样本回归,结果如表3所示。回归结果表明:从“50后”到“90后”5个出生组的居民收入均显著及正向影响文化消费支出,且其影响程度存在明显差异。文化消费随收入的变动减少后增加再减少,“60后”最低,“70后”最高。这主要是因为“60后”绝大部分处于退休或即将退休阶段,没有教育支出的挤占,结合图3可以看出,“70后”“80后”可支配的文化消费大多用于教育支出,从而挤占了文化、娱乐、旅游等文化消费支出。“50后”的预防性储蓄倾向以及针对“50后”的文化消费产品或服务的供给不足,直接影响了文化、娱乐、旅游等文化消费支出。对于“90后”而言,文化消费这样的享受型、发展型的消费已经成为其生活必需品,受收入等因素的影响较小。这也反映出我国文化消费结构的不合理,以及教育福利制度的不完善。假设H1a得到验证。

表3 居民收入影响文化消费的回归分析结果:代际差异

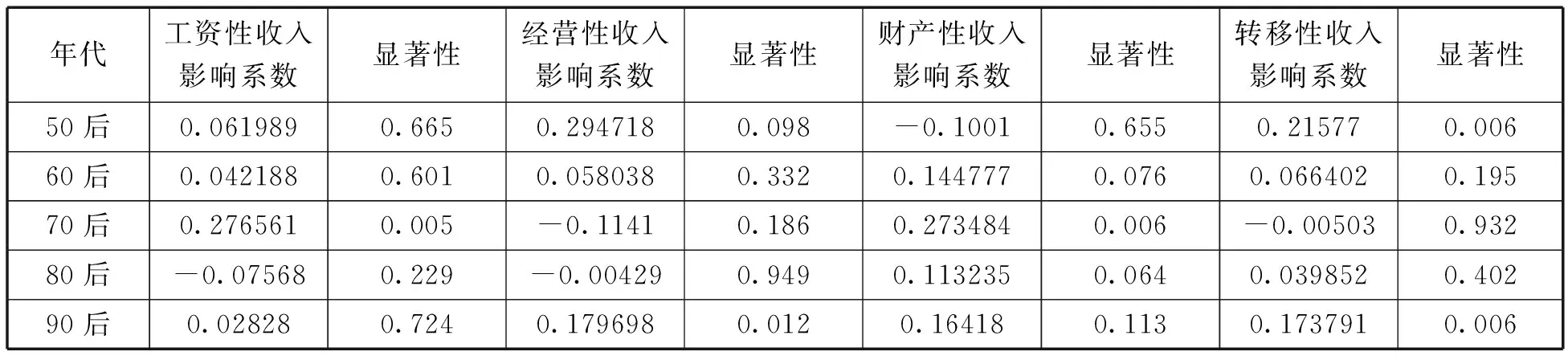

另外,根据心理账户理论,不同账户系统(不同来源的收入)具有不可替代性,分别对文化消费产生影响。本文根据来源方式将收入分为工资性收入、财产性收入、经营性收入和转移性收入等4种类型的收入,并分别使用这4种收入对5个出生组的文化消费情况进行了分组样本回归,结果如表4所示。

表4 不同收入来源对文化消费支出的代际影响

工资性收入提高只影响“70后”的文化消费支出,“70后”的文化消费支出中教育支出挤占了其他文化消费支出。经营性收入对“50后”“90后”影响显著,“50后”经营性收入中主要是农村居民通过自主经营(农家乐等)获得的收入,“50后”农村居民经营性收入的增加会显著提升其文化消费的支出;“90后”群体有1/3受过高等教育,信息获取越来越便捷,其思维、视野更加开阔,没有太大的经济压力,更倾向于创业而非获得一份稳定固定的收入,通过创业获得远高于固定收入的经营性收入,能明显提升满足其品质生活的文化消费支出。转移性收入显著影响“50后”和“90后”的文化消费支出,这主要是因为“50后”人群为退休职工,其主要收入来源即养老金等社保收入;“90后”家庭成员医疗报销收入以及福利收入会正向影响其文化消费的支出。财产性收入对“60后”“70后”“80后”有显著的正向影响,这一群体通过出租固定资产和金融理财等方式获得的收入,是其固定收入之外的第二收入来源,拓宽居民获得财产性收入的渠道,增加居民的财产性收入有助于推动其文化消费水平的提升。假设H1b得到验证。

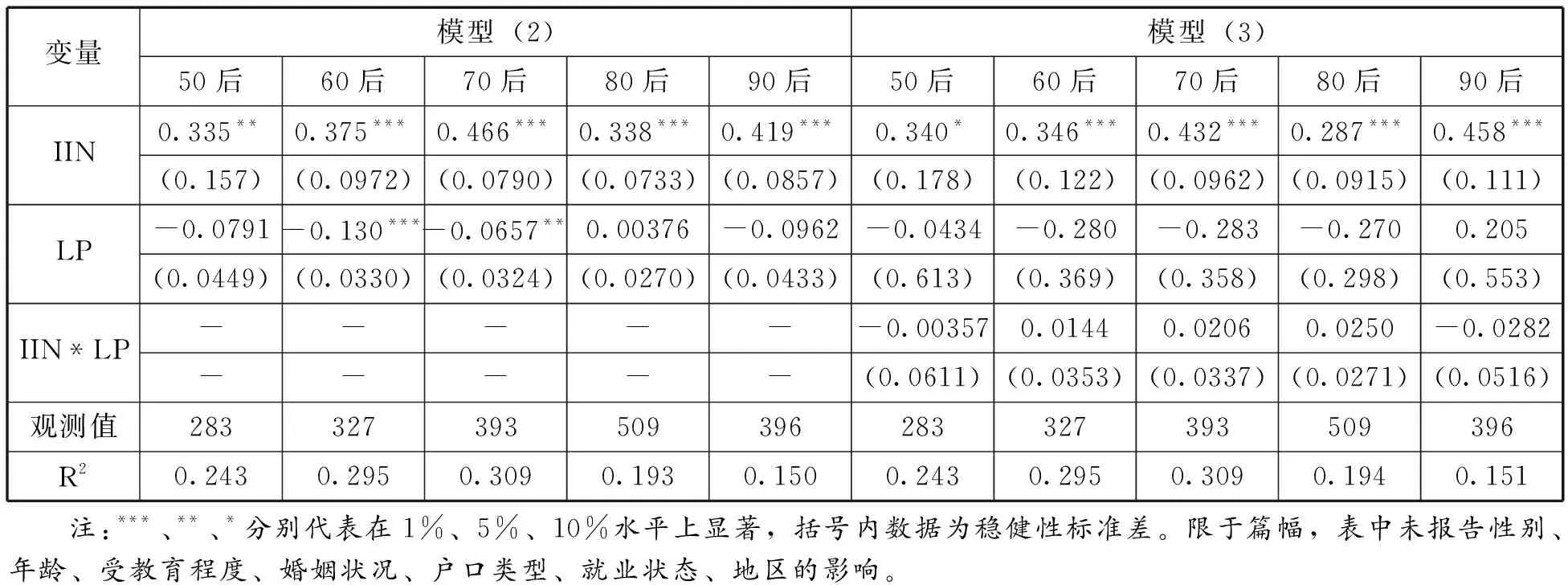

2. 调节变量对文化消费影响的代际差异

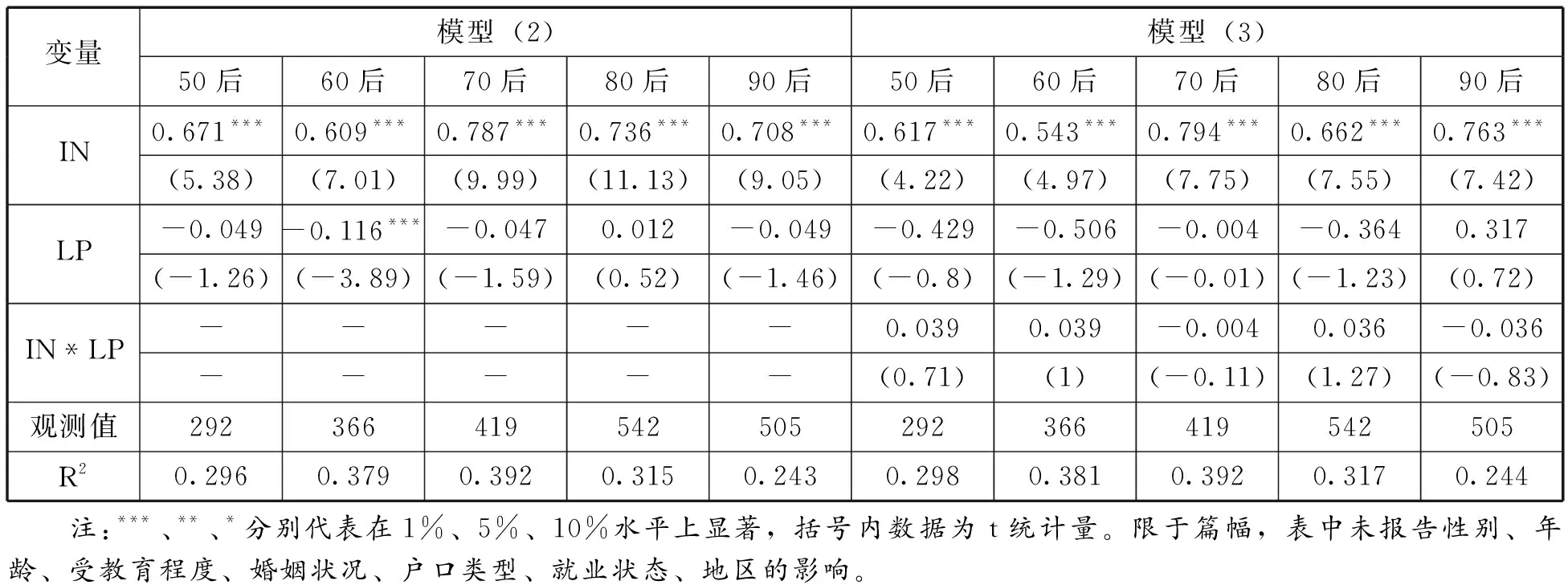

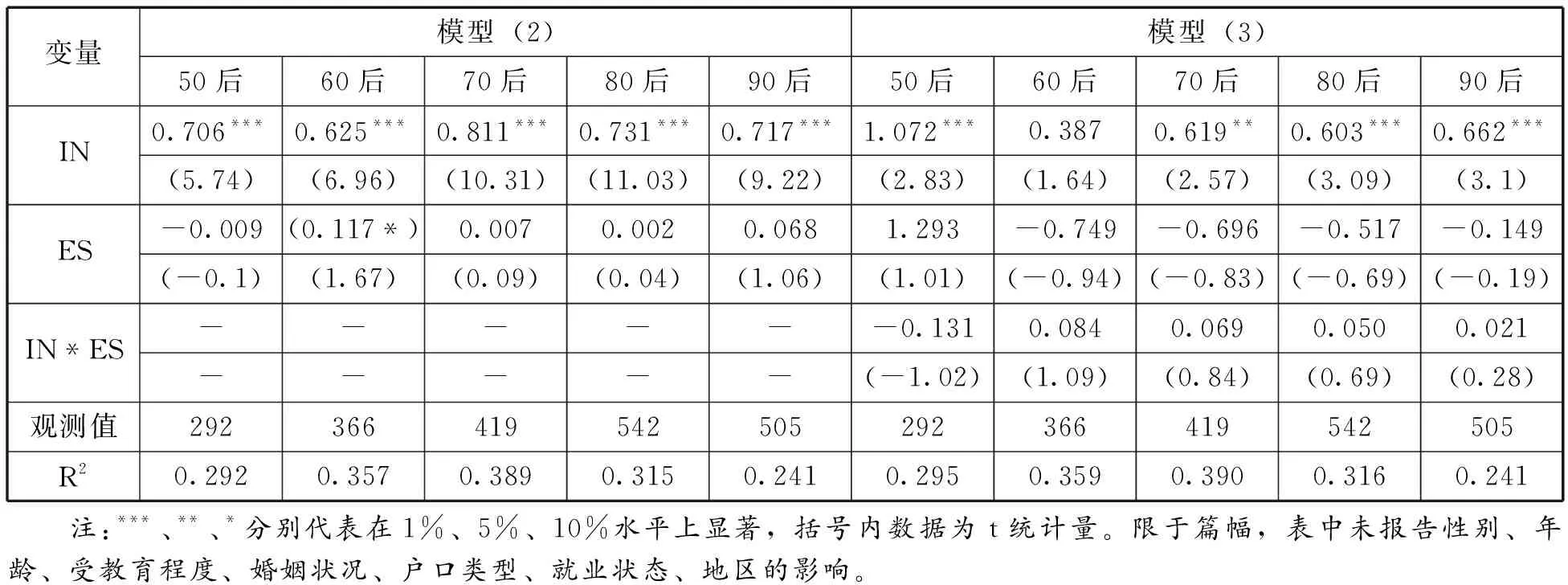

(1)生活压力和社会经济地位对“60后”有直接影响。如表5和表6所示,生活压力和社会经济地位对不同出生组的群体没有调节效应。生活压力和社会经济地位只对“60后”的文化消费支出产生直接的影响。即生活压力越大,“60后”用于文化消费的支出就越少;社会经济地位越高,“60后”用于文化消费的支出越多。“60后”的群体即将退休,在职期间的低收入已经增加生活压力,为了应对退休之后的生活,便会减少文化消费的支出。社会经济地位高通常意味着收入较高且稳定,退休后的生活品质有保障。因此,“60后”的社会经济地位越高,其用于文化消费的支出也越多。假设H2和H3得到验证。

表5 生活压力调节效应检验的回归分析结果

表6 社会经济地位调节效应检验的回归分析结果

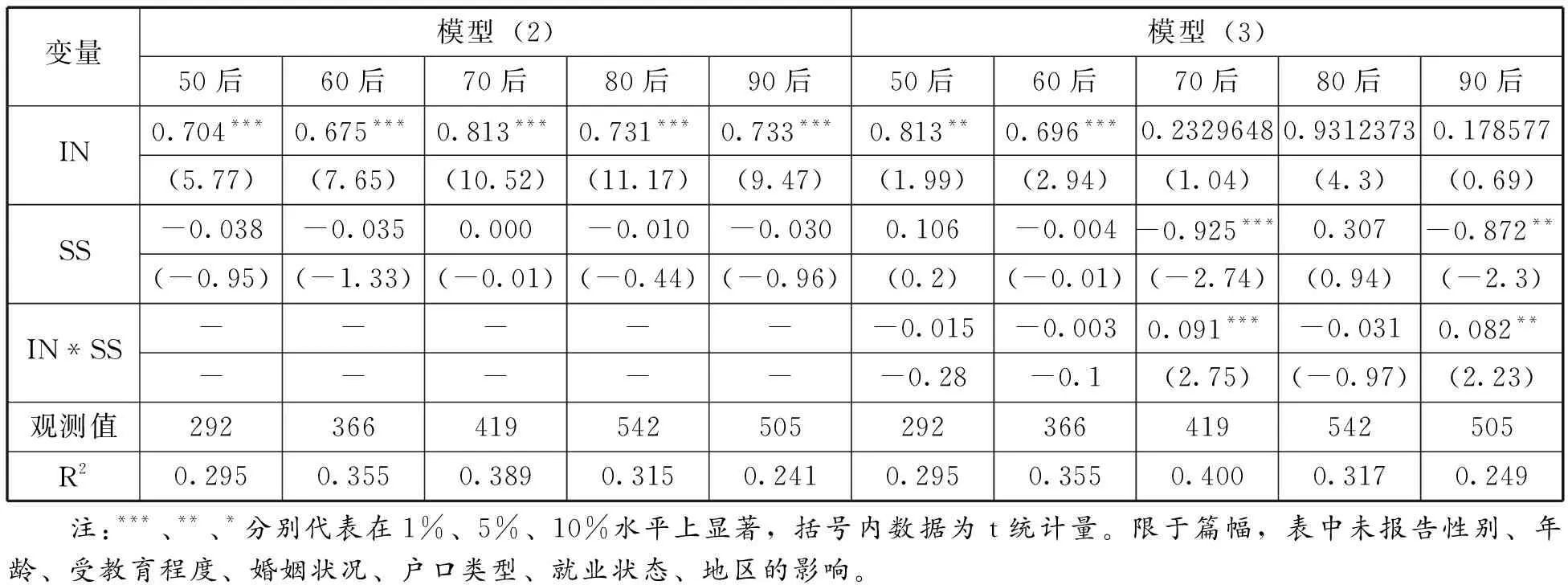

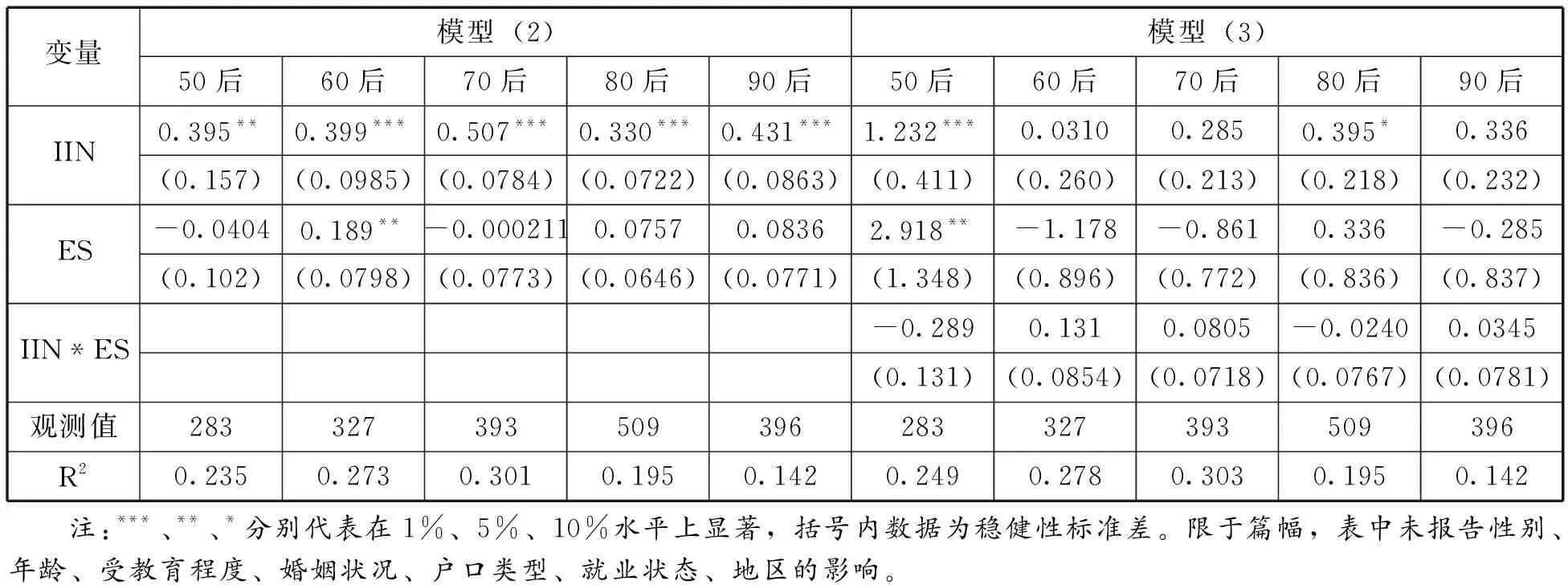

(2)社会保障满意度对“70后”和“90后”的文化消费支出有显著的调节作用。如表7所示,模型(3)中,除了“70后”“90后”,其他年龄群体的SS交互项系数均不显著。对于“70后”,这一群体经历了我国社会保障制度不断完善的过程,社会保障满意度会增强“70后”居民收入对于文化消费的正向影响;“90后”一代享有更好的教育福利,有1/3的“90后”能够接受高等教育,而受教育程度会影响文化消费水平和层次。假设H4得到验证。

表7 社会保障满意度调节效应检验的回归分析结果

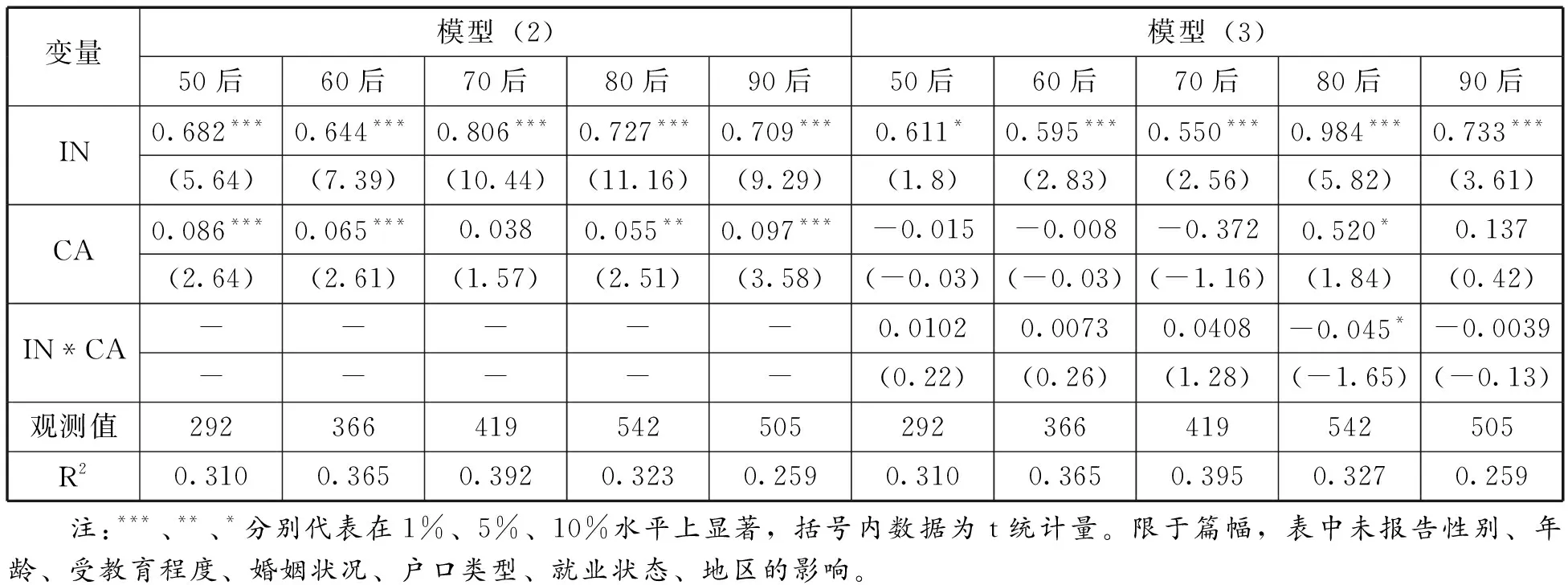

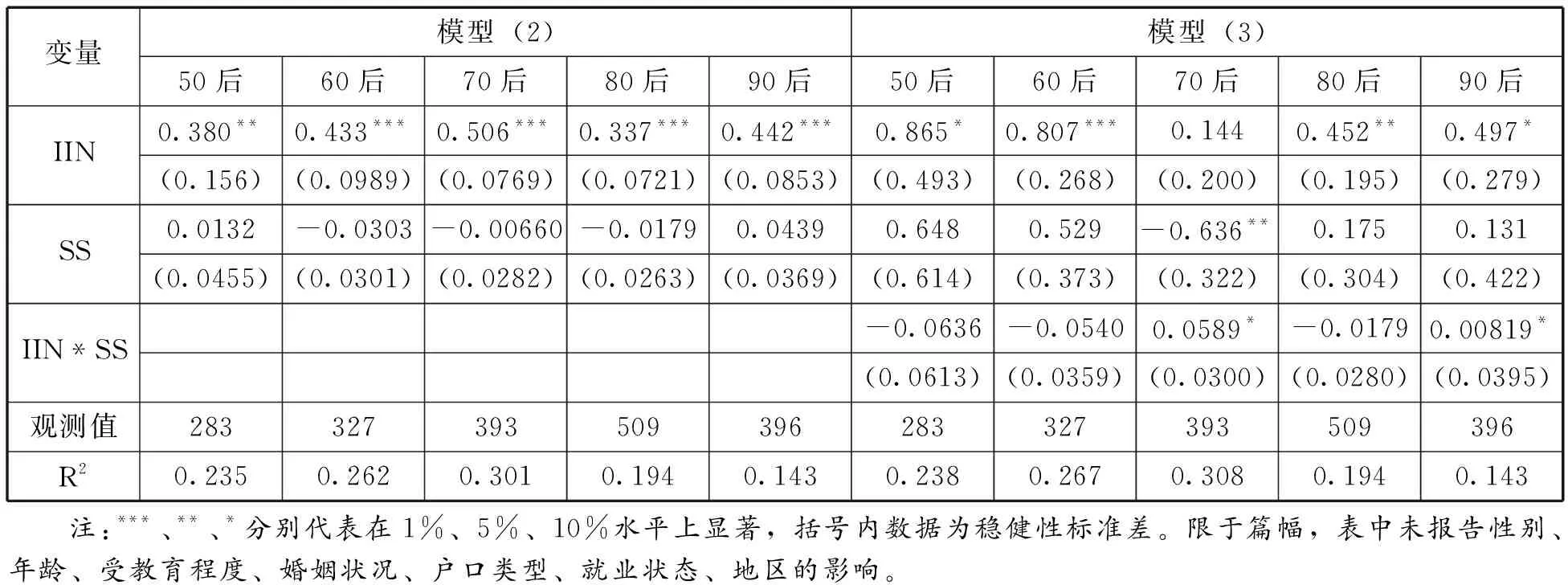

(3)文化活动满意度对文化消费的代际差异显著。如表8所示,从模型2可以看出,“50后”“60后”“80后”“90后”等4个年代出生组的文化活动满意度系数显著,说明对于这4个出生组而言,文化活动满意度直接影响其文化消费支出。从模型(3)中可以看出,“80后”收入与文化活动满意度交互系数正向显著,而其余出生组的交互项系数均不显著,说明更高的文化活动满意度会增强“80后”居民收入对于文化消费的正向影响,即“80后”更加关注文化消费产品和服务的供给品质,在乎其对文化产品和服务的体验。假设H5得到验证。

表8 文化活动满意度调节效应检验的回归分析结果

(四)稳健性检验与内生性讨论

1.稳健性检验

为验证以上研究结果的稳健性,用2018年户主个人总收入代替2018年家庭人均总收入,采用单一方程重新估算以上模型(1)、模型(2)和模型(3)。模型9a~9e的估计结果都表明:各核心变量的显著性和正负符号均没有出现明显变化。这充分证明本文估计结果的可靠性。

表9a 户主个人收入影响文化娱乐旅游消费的回归分析结果:代际差异

表9b 生活压力调节效应检验的回归分析结果(解释变量:个人收入)

表9c 社会经济地位调节效应检验的回归分析结果(解释变量:个人收入)

表9d 社会保障满意度调节效应检验的回归分析结果(解释变量:个人收入)

表9e 文化活动满意度调节效应检验的回归分析结果(解释变量:个人收入)

2.内生性检验

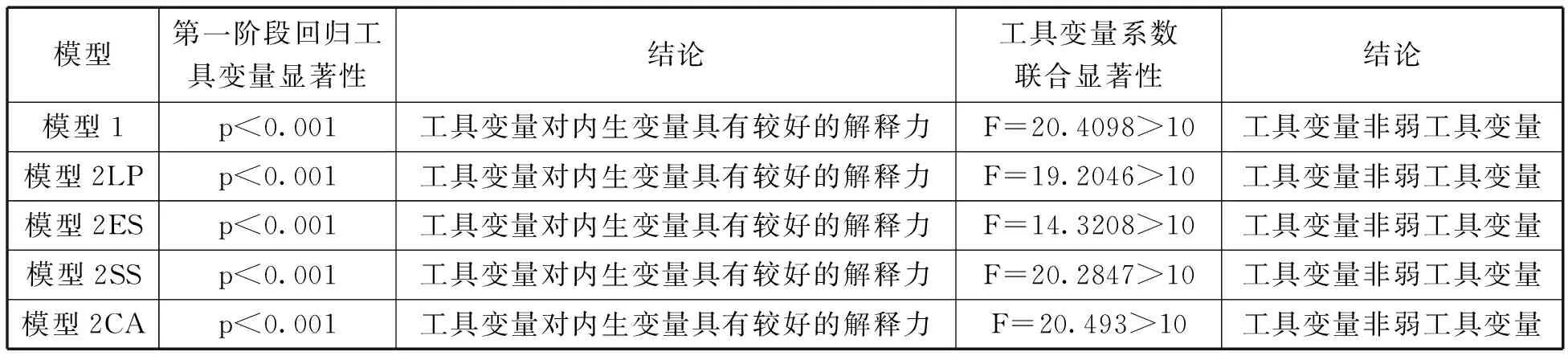

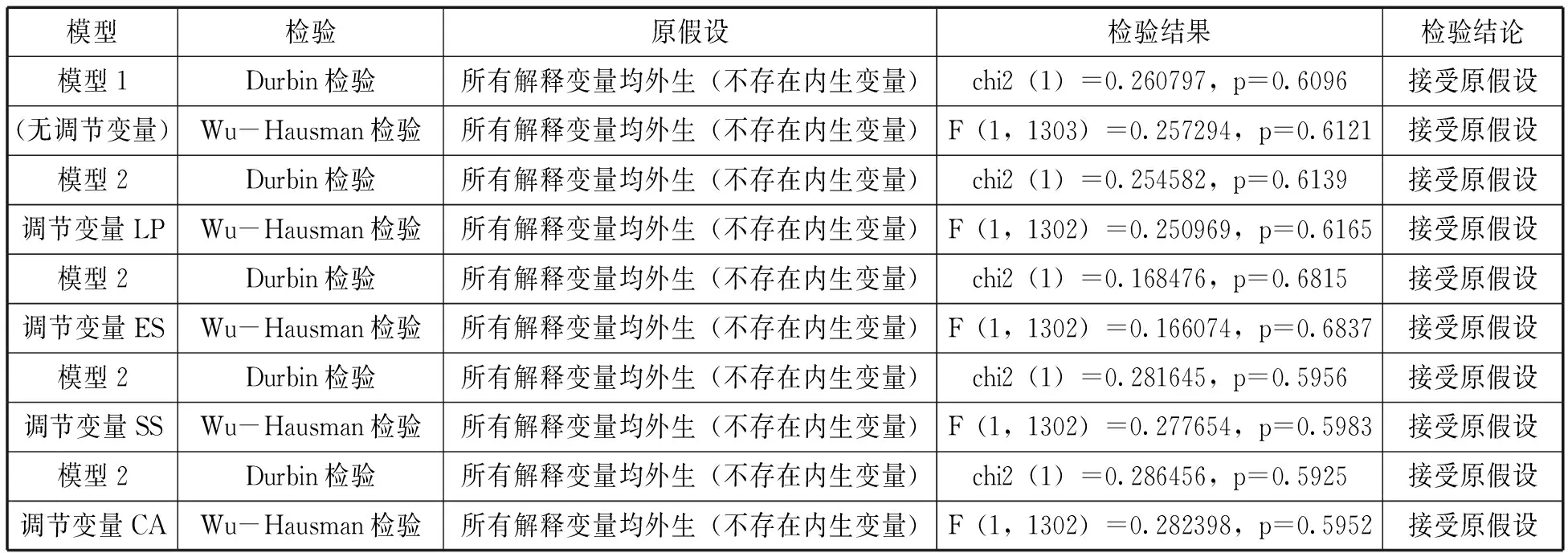

本文使用DWH方法检验内生性对模型(1)和模型(2)的可靠性的影响。(2)本文针对家庭人均年收入变量的内生性进行检测,且只需针对模型(1)和模型(2)进行检测,因为模型(3)相对于模型(2),仅仅增加了调节变量和解释变量的交互项,如果模型(2)存在内生性问题,则模型(3)也一定存在内生性问题,反之,如果模型(2)不存在内生问题,则模型(3)也不存在。经过反复实验,本文选取“工作性质”作为变量,工作性质可以体现在专业技能上。专业技能越高,其工作者的收入也越高,从而影响该个体的文化、娱乐、旅游消费水平,而工作的专业技能往往不会直接影响个体的文化、娱乐、旅游消费。如表10和表11所示,工具变量系数联合显著性的F统计量均较大,可以认为工具变量非弱工具变量。对模型(1)和模型(2)进行DWH检验,发现p值均较大,无法拒绝原假设H0:“所有解释变量均为外生变量”。此外,通过该内生性检验和对模型设计的多次实验,基本可以排除该检验发生Ⅱ类错误的可能性。因此,本文在计量模型选择和设置时,已充分考虑内生性问题,不影响模型的可靠性。

表10 工具变量显著性(模型1、模型2)

表11 DWH检验结果(模型1、模型2)

四、结论与对策建议

从实证结果可以看出,文化消费影响因素对不同群体的影响有明显差异,我国的文化消费结构还有待进一步优化升级。对于所有年龄的群体来说,收入都是文化消费的决定性因素,它直接影响着人群的文化消费水平。从收入来源看,财产性收入的增加对“60后”“70后”“80后”文化消费的代际影响最显著。“60后”的群体即将退休,在职期间的低收入已经增加生活压力,为了应对退休之后的生活,便会减少文化消费的支出。社会经济地位高通常意味着收入较高且稳定,退休后的生活品质有保障,因此,“60后”的社会经济地位越高,其用于文化消费的支出也越多。“70后”经历了我国社会保障制度不断完善的过程,社会保障满意度会增强“70后”居民收入对于文化消费的正向影响。而“90后”一代享有更好的教育福利,有1/3的“90后”能够接受高等教育,保障意识更强,有机会享受更完善的社会保障,社会保障满意度越强,越愿意进行文化消费支出。“80后”更加关注文化消费产品和服务供给的品质,在乎其对文化产品和服务的体验,文化活动满意度既直接影响其文化消费支出,又可以通过调整收入与文化消费的关系间接影响文化消费支出。文化消费已经成为“90后”的必需品。“50后”由于消费观念以及预防性储蓄的影响,调节变量中只有文化活动满意度影响其文化消费支出,“50后”的文化消费支出大多是对公共文化产品的消费,这与我国公共文化产品供给不断提高有关。

为更好满足不同群体对高品质生活的需求,优化文化消费结构,让文化产品(或服务)供给侧匹配需求侧,让文化消费需求侧倒逼文化供给侧改革,扩大国内文化消费市场,加速国内大循环,提出如下对策建议。一是着力提高居民收入。收入是文化消费的决定因素,应推动实现更高质量的就业,保持工资性收入的主体地位,合理提高最低工资水平,让全体居民收入增加步伐跟上国家经济的增长速度,从根源上提升我国居民文化消费支出的能力;进一步规范资本市场,丰富金融理财工具和产品,多渠道增加金融产品投资收入,提升“60后”“70后”“80后”的文化消费支付能力;针对于农村居民,健全农产品价格保护和农业补贴等政策体系,提高农民的创收能力,大力增加农业人口的转移性收入,使农村居民有底气、有勇气将收入的一部分用来进行文化消费。二是解除后顾之忧。提升不同地区的医疗、社会保障水平,以减少“60后”“70后”的预防性储蓄,解决其后顾之忧,进而间接地提高其可支配收入,让“60后”“70后”敢于进行文化消费。三是提升不同群体文化消费体验。文化消费日益成为“90后”的生活必需性消费,他们十分在乎文化产品(或服务)的产品品质和用户体验感。因此在供给侧,应大力发展新兴业态,通过5G、虚拟现实/增强现实(VR/AR)等技术,向“90后”提供沉浸式娱乐、智慧旅游等新文化产品和服务,通过丰富文化产品和服务的供给,提高“90后”的文化消费满意度。另外,提升大众文化消费便捷性,通过线上和线下的融合式发展,让“90后”可以在任何地点任何时间轻松获取文化消费服务,使得文化产品和服务便捷高效、轻松触达。针对“80后”“90后”群体,应提供具有价格优势的文化消费产品和服务;针对“50后”“60后”群体,应做好公共文化消费的供给,提升公共文化消费体验。