增加值视角下的第三国贸易桥接效应*

2022-12-27张晓磊杨继军

张晓磊 杨继军

(南京财经大学国际经贸学院 江苏南京 210023)

一、引 言

党的二十大报告在“推进高水平对外开放” 部分指出,要“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”,“加快建设贸易强国,推动共建‘一带一路’ 高质量发展”,“维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系”,对我国新时期国际贸易发展具有重要指导意义。进入21 世纪以后,成员之间的经济发展水平与利益诉求差异过大,WTO 谈判事实上已经陷入僵局,双边和区域多边PTA①为了保持表达简洁,本文用PTA (Preferential Trade Agreement,特惠贸易协定) 泛指包括互惠贸易协定(Reciprocal Trade Agreement,RTA)、自由贸易协定(Free Trade Agreement,FTA)、自贸区(Free Trade Zone,FTZ)、关税同盟(Customs Union,CU)、共同市场(Common Market,CM) 等在内的,以削减国家(地区) 间贸易壁垒为目的的各种类型多边、双边优惠贸易制度安排,该定义方式也与DESTA 数据库(https://www.designoftradeagreements.org) 中的定义方法保持一致。已然成为推动全球贸易自由化向更深层次前进的主要引擎(桑百川和王伟,2017)。截至2021 年底,全球共有355 个PTA 处于生效状态,而在2000 年只有82 个;2021 年新增生效PTA 更是多达44 个,创下历史新高。②因篇幅所限,此处省略了“1958—2021 年全球PTA 发展趋势图”,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展” 栏目下载。在此趋势下,中国作为全球最大出口国和第二大进口国,近年来在引领和推动全球多边和双边PTA 合作上愈发努力: 第一,在与周边国家的PTA 合作上,中韩FTA 于2015 年底正式生效,中国—东盟自贸区升级议定书已于2019 年10 月对所有成员全面生效,《区域全面经济伙伴关系协定》 (Regional Comprehensive Ecoaomic Partnership,RCEP) 也已于2020 年11 月正式签署,成为世界上覆盖人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的区域自由贸易协定;第二,在与发达经济体的PTA 合作上,中国已与瑞士、澳大利亚、新西兰、新加坡、冰岛、挪威等中小型发达经济体建立了FTA 合作关系,积累了与发达经济体开展FTA 合作的有益经验,并且得益于RCEP 的签署,中国与日本也已建立了PTA 合作关系,这是中国与首个G7 国家之间的PTA 合作项目;第三,在与“一带一路” 沿线发展中经济体的PTA 合作上,中国与印度、斯里兰卡、孟加拉国、老挝、蒙古通过《亚太贸易协定》 建立了自由贸易合作关系,与格鲁吉亚、马尔代夫、柬埔寨已分别建立双边FTA 合作关系,与巴基斯坦FTA 第二阶段议定书已于2019 年底生效,与海湾阿拉伯国家合作委员会(以下简称“海合会”)、斯里兰卡的FTA 合作也正在谈判之中。

虽然中国近年来在对外PTA 合作上取得了一系列突破,但仍存在两个方面的短板:一是中国已签订的PTA 在质量深度上仍处于中低水平,在货物贸易零关税覆盖面、服务贸易和投资开放度、边境后规则一致性、争端解决机制等方面与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》 (CPTPP)、《美墨加三国协议》 (USMCA) 等新兴高水平PTA 仍存在较大差距(白洁和苏庆义,2019;于鹏等,2021;伍穗龙和陈子雷,2021);二是中国已经发展的PTA 合作伙伴除韩国(中韩FTA)、日本(RCEP 成员) 和印度(《亚太贸易协定》 成员) 以外,基本都属于中小型经济体,并且中日、中印之间的PTA 合作深度较低,而中国与北美和欧盟两大主要贸易伙伴之间的PTA 合作关系短期内仍难以建立,导致中国的大部分对外贸易都尚未被高水平PTA 覆盖。

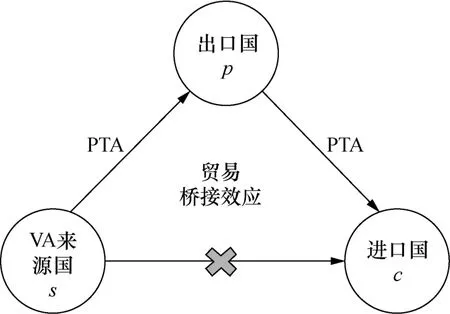

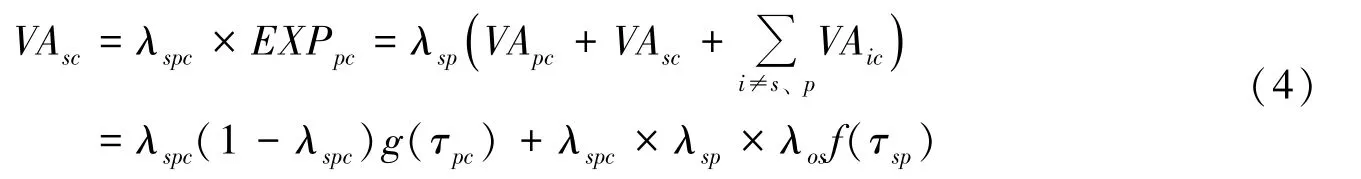

综上,本文梳理了增加值贸易视角下第三国贸易桥接效应的理论机制,并探讨了新形势下我国利用此效应推进高水平对外开放,构建高质量PTA 合作网络的可行策略。如图1 所示,记增加值(VA) 来源国为s国、出口国为p国、进口国为c国。对于s国而言,当其无法与主要贸易伙伴c国直接建立PTA 合作关系时,可以通过深化与p国之间的PTA 合作关系,扩大s国和p国之间的贸易,并经由p国向c国间接出口更多的增加值,从而提高c国对s国出口产能的依赖度;对于c国而言,其也可以通过深化与p国之间的PTA 合作关系,经由p国进口更多来自s国的增加值,从而利用自己的消费市场规模优势提高s国对c国消费市场的依赖度。

图1 贸易桥接效应示意图

本文将如上所述的p国在s国和c国增加值贸易中发挥的桥梁性作用定义为贸易桥接效应,并基于64 个国家和地区2005—2015 年间的增加值贸易数据,证实了增加值来源国(s) 或进口国(c) 与第三方出口国(p) 建立或深化PTA 合作确实能使p国在s国和c国之间发挥重要的贸易桥接作用。本文的创新之处体现在两个方面: 一是在理论上,本文拓展了传统PTA 经济效果研究文献的分析框架,在贸易创造效应和贸易转移效应之外,创造性地提出了贸易桥接效应,在增加值贸易框架下为更加全面地评价PTA 的经济影响提供了一个新视角;二是在实践上,本文发现的贸易桥接效应为中国在新时期打造面向全球的高标准自贸区网络提供了新思路,当中国无法与目标贸易伙伴国直接建立PTA 关系时,可以通过与其他第三方国家开展PTA 合作的方式间接促进中国与目标贸易伙伴国之间的增加值贸易。

二、文献综述与理论假说

(一) 文献综述

PTA 作为一种能够有效降低国家间贸易壁垒的制度安排,一直都是国际经济学界研究的热点,与本文主题相关的文献主要可以分为两个大类。第一类文献围绕经典主题“PTA 的贸易创造与贸易转移效应” 展开,即PTA 如何影响成员方之间以及成员方与非成员方之间的贸易和福利。J.维纳(J.Viner) 于1950 年出版的著作《关税同盟问题》(The Customs Union Issue) 是该类文献的先驱,其提出关税同盟具有“贸易创造” 和“贸易转移” 两种效应,前者会通过降低同盟国家间的贸易成本创造本来不存在的贸易,而后者则是指关税同盟的建立会形成对同盟外部其他国家的关税歧视,将同盟国与外部国家间原本存在的贸易转变成同盟国之间的贸易。Viner (1950) 的研究为后来关于各项具体PTA 经济效果的研究奠定了理论基石,不过该理论也引起了关税同盟外部国家对PTA可能给其造成的贸易转移福利损失的担忧,直到Kemp 和Wan (1976) 证明了只要关税同盟建立后同盟国对外部非同盟国家的关税也做足够幅度的下调,就可以使关税同盟国和非同盟国的福利都不受损,即贸易转移效应是可控的。在此后,Baldwin (1997)、Panagariya 和Krishna (2002)、Egger 和Larch (2008)、Antras 和Foley (2009)、邓慧慧和桑百川(2012)、吴小康和于津平(2021)、刘杜若和张明志(2022) 等诸多文献对PTA 所产生的潜在贸易创造效应、贸易转移效应以及福利分配效应进行了拓展研究,不过总体上都未跳出Viner (1950) 的分析框架,即PTA 的签订对成员之间有贸易创造效应,对非成员第三方只可能有贸易转移效应。

综上,以往关于PTA 的贸易创造与贸易转移效应的研究文献都是在总值贸易而不是增加值贸易的框架下展开分析的,即其假设p国对c国的出口都是p国自己生产的,不包含来自任何其他s国的增加值。在全球价值链分工模式主导国际贸易的当前,这种分析框架显然不合时宜。本文认为,在增加值贸易框架下,p国对c国的出口中可能包含很大一部分来自s国的增加值,因此p国与c国签订PTA 在p国和c国间产生的贸易创造效应也会外溢到s国,即s国会通过借由p国渠道向c国出口更多增加值的方式间接受益;类似地,若p国与s国签订PTA,对于c国而言,受p国和s国之间PTA 贸易创造效应的间接影响,其来自p国的进口中也必然会包含更多来自s国的增加值,s国会加深对c国消费市场的依赖,在绝大多数货物和服务都处于供给过剩状态的当下,这会让c国在与s国的国际经济或政治合作上占据优势地位。因此,从文献脉络上来看,本文的贡献在于从增加值贸易的视角拓展了传统PTA 经济效果研究文献的分析框架,在贸易创造效应和贸易转移效应之外,创造性地提出了贸易桥接效应,为在全价值链贸易时代更加全面地评价PTA 的经济影响提供了一个新视角。

第二类文献是近年来新兴的关于PTA 质量深度的研究。在20 世纪,PTA 主要聚焦于如何降低成员方之间货物贸易的关税和非关税壁垒。进入21 世纪,随着全球价值链分工模式下国际投资和服务贸易愈发兴盛,PTA 的主要关注点开始向投资和服务贸易自由化、知识产权保护、边境后规则一致性、争端解决机制的效率性等诸多方面快速拓展,使得如何测度PTA 质量深度成为新的研究热点。比如,Horn 等(2010) 将已有的PTA深度条款分为WTO+和WTO-X 两类,其中,WTO+条款是指PTA 成员承担的承诺未超出WTO 的现行任务范围,包括现有的WTO 规则、执行标准、海关程序、原产地规则以及服务贸易等问题的承诺,共14 项子指标;而WTO-X 条款是指当前WTO 任务范围未涵盖的承诺,包括政治立场、资本流动、竞争、劳工和电子商务等方面,共38 项子指标;通过对不同PTA 按照是否涵盖各项子指标内容进行打分即可获得PTA 深度质量的评价数据。在此之后,Orefice 和Rocha (2014)、Dür 等(2014)、许亚云等(2020)、铁瑛等(2021)、韩剑和许亚云(2021) 等都在该方向做出了重要的拓展性工作,他们提出的PTA 质量深度评价方法和测算完成的数据库,为后续学者开展PTA 质量深化的相关研究奠定了重要的数据方法基础。本文在测算PTA 质量深度时沿用了Dür 等(2014) 的方法。该方法被伯尔尼大学(University of Bern) 的DESTA (The Design of Trade Agreements Project) 项目①DESTA 项目网址: https://www.designoftradeagreements.org/project-description/。采用,该项目监测并公开了1948—2019 年间全球700余个PTA 的质量深度信息,这些数据被国际学术界广泛引用(Limão,2016),更具权威性。

(二) 理论假说

如图1 所示,增加值来源国s国、出口国p国和进口国c国之间存在增加值贸易关系,且s国与c国之间由于某种原因阻碍尚未开展PTA 合作,那么三个国家之间存在三种可能的PTA 合作情形。

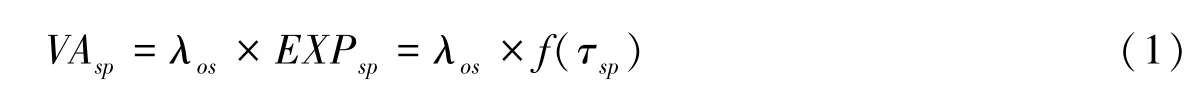

情形一:s国与p国试图建立或深化PTA 合作关系。将s国对p国的出口额记为EXPsp,并假设其中来自s国自身的增加值比重为λos,则s国对p国的增加值出口额可以写成式(1):

其中,τsp为s国向p国出口的贸易制度成本,包括关税及非关税壁垒;f(·)为关于τsp的单调减函数,即双边出口贸易制度成本越低,双边贸易额越大。

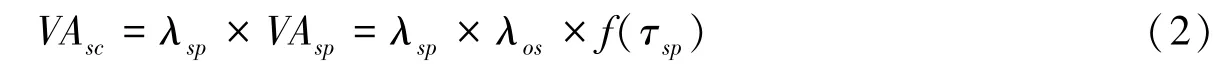

p国进口s国的增加值VAsp可能有两种用途: 一是供应p国自身消费,p国即价值链的终点;二是用作生产资料投资,成为p国对其他国家(比如c国) 出口的一部分。进一步假设VAsp中有λsp部分被p国再加工后出口到了进口国c国,则s国经由p国被间接出口到c国的增加值VAsc可以写为式(2):

由式(2) 可知,p国在s国和c国之间的间接增加值贸易中发挥了多大的贸易桥接作用,主要受三个变量的影响:λsp、λos和τsp。其中,λsp为p国进口s国增加值中被再加工后出口到c国的部分,其大小取决于p国在全球价值链分工网络中扮演的角色,如果p国是具有较强贸易集散能力的经济大国(如中国、美国等),则其会大量进口来自其他国家的增加值用于生产投资,并将其间接出口到其他国家,λsp就会较大;如果p国是原材料供应国、农业国(如大多数OPEC 成员国、老挝等),则其将进口增加值用于生产投资再出口的能力相对较差,λsp就会较小。类似地,λos为s国对p国出口额中包含的来自本国增加值的比重,其大小一方面取决于s国在全球价值链分工网络中扮演的角色;另一方面则取决于s国与p国之间PTA 合作的深度,一般而言PTA合作深度越深,“原产地规则” 条款就会越严苛,即s国对p国的出口将被迫使用更多来自s国本国的增加值,否则将失去享受PTA 优惠贸易政策的资格。τsp为s国与p国之间开展贸易的制度成本,该变量的大小受s国与p国之间贸易关系的直接影响,两国之间的PTA 合作深度越深,τsp就越低。显然,VAsc与λsp和λos的大小成正比,与τsp的大小成反比。

情形二:c国与p国试图建立或深化PTA 合作关系。类似地,将p国向c国的出口额记为EXPpc,并假设其中来自s国的增加值比重为λspc,则s国经由p国对c国的间接增加值出口额可以写成式(3):

其中,τpc为p国向c国出口的国际贸易制度成本,g(·)为关于τpc的单调减函数。同理,由式(3) 可知,p国在s国和c国之间的间接增加值贸易中发挥了多大的贸易桥接作用,主要取决于两个变量:λspc和τpc。其中,λspc的大小取决于p国在全球价值链分工网络中扮演的角色,而τpc取决于p国与c国间的PTA 合作深度。

情形三:c国与p国以及s国与p国均试图建立或深化PTA 合作关系。从增加值来源视角可将p国对c国的出口额EXPpc拆分为三个部分: 一是来自本国的增加值VApc,其占EXPpc的比重记为λopc;二是来自s国的进口增加值VAsc,其占EXPpc的比重记为λspc;三是来自除s国以外其他国家和地区的进口增加值,其占EXPpc的比重记为λipc。显然,λopc+λspc+λipc=1,且λopc、λspc和λipc的相对大小一方面取决于p国的全球价值链分工角色,另一方面则受p国与s国和c国签订的PTA 中“原产地规则” 条款的影响。将式(2) 代入式(3) 可得式(4):

结合前两种情形的推论,由式(4) 可知,p国在s国和c国之间的间接增加值贸易中发挥了多大的贸易桥接作用,主要取决于五个变量:λspc、λsp、λos、τpc、τsp。显然,当p国在全球价值链分工网络中扮演的是重要的贸易集散枢纽大国角色时,λspc和λsp就会更大,p国在s国和c国的间接增加值贸易中发挥桥接作用的能力也更强①由λspc 的定义易知其定义域为[0,1],由式(4) 可知,在λspc ∈[0,0.5]时,∂VAsc/∂λspc >0。显然,对于绝大多数p 国而言,其对c 国的出口额中包含的来自单一s 国的增加值不太可能超过50%,即一般而言, λspc 越大, VAsc 就越大。;p国与s国和c国签订的PTA 合作深度越深,λos受“原产地规则” 约束就会越大②受限于实证数据质量,本文尚无法区分λos 变量所代表的“原产地规则” 与τpc 和τsp 所代表的“国际贸易制度成本” 这两种不同机制在贸易桥接效应中分别发挥了多大作用,因此暂将其统一归纳为“贸易制度成本下降” 这一种机制。这一方面是由于“原产地规则” 尚缺乏行之有效的统计方法;另一方面是由于“贸易制度成本” 是一个非常广泛的概念,不宜使用“关税” 进行简单替代,本文使用FTA 条款深度指标对其进行近似测度,该变量必然包含了与“原产地规则” 高度共线的信息。,τpc和τsp所代表的国际贸易制度成本就会越低,这些都会导致p国在s国和c国的间接增加值贸易中发挥桥接作用的能力越强。

综合以上三种情形,关于p国与s国(或c国) 建立或深化PTA 合作关系对s国和c国之间间接增加值贸易的桥接作用,本文提出以下假说以待检验。

理论假说1:p国与s国(或c国) 建立或深化PTA 合作会增加s国借由p国渠道对c国的间接增加值出口,即p国会在s国和c国之间发挥贸易桥接作用。

理论假说2:p国在s国对c国间接增加值出口贸易中发挥的贸易桥接作用可能来自国际贸易制度成本的下降,即s国(或c国) 与p国的PTA 合作深度越深(τsp或τpc越低),贸易桥接作用越强。

理论假说3:p国在s国对c国间接增加值出口贸易中发挥的贸易桥接作用可能来自p国作为大国的贸易集散能力,即p国越是具有枢纽性地位的经贸大国,其进口s国增加值再加工后出口到c国的能力就越强(λsp或λspc越大),贸易桥接作用越强。

三、实证设计

(一) 模型设计和变量选择

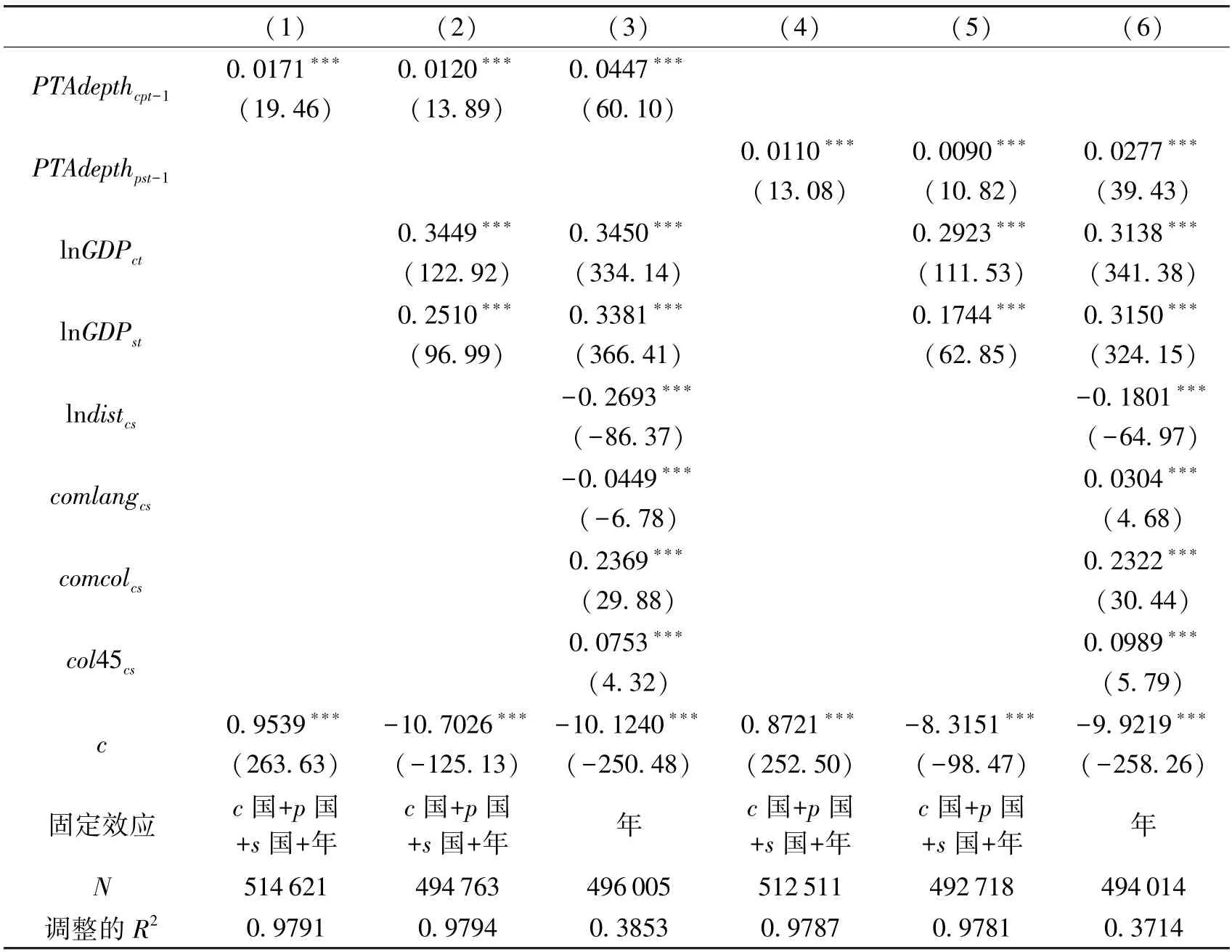

本文根据理论假说,并借鉴经典的贸易引力模型,设计了计量模型式(5) 来检验s国或c国与p国建立或深化PTA 合作是否会使p国在s国和c国的间接增加值贸易中发挥贸易桥接作用。

在式(5) 中,下角标c、p、s、t分别表示进口国、出口国、增加值来源国和年份。被解释变量lnVAcpst为t年c国从p国进口的s国增加值的自然对数。本文的核心解释变量PTAdepthijt-1(其中ij∈(cp,ps))为t-1 年i国和j国间PTA 的深度指标,PTAdepthijt-1越大,代表i国和j国间的贸易制度成本(τij)越低,此处将该变量滞后一期纳入计量模型是考虑PTA 对贸易的影响会存在一定的时间滞后,特别是当PTA 生效时间是在当年的年末时,其很难对当期的贸易产生显著影响。此外,为了排除c国和s国之间的PTA 合作也会影响被解释变量,本文在对计量模型式(5) 进行回归时仅使用了c国和s国之间不存在PTA 合作的样本。Xit为i国t年的时变控制变量向量(其中i∈(c,s)),Zcs为描述进口国c国和增加值来源国s国之间关系特征的非时变控制变量向量。本文主要依据经典的贸易引力模型相关文献(Anderson,1979;Bergstrand,1985;Eaton 和Kortum,2002;傅帅雄和罗来军,2017),使用c国和s国t年GDP 的自然对数lnGDPct和lnGDPst作为Xit,使用c国和s国人口最多城市之间地理距离的自然对数lndistcs、c国和s国至少有9%人口使用同一种语言的虚拟变量comlangcs、c国和s国在第二次世界大战结束后(1945 年后)仍被某国共同殖民的虚拟变量comcolcs、c国和s国在第二次世界大战结束后(1945 年后)仍存在殖民与被殖民关系的虚拟变量col45cs作为Zcs。μcps和ηt分别表示进口国c、出口国p、增加值来源国s三维固定效应和年份t固定效应,εcpst为随机扰动项。

(二) 数据说明

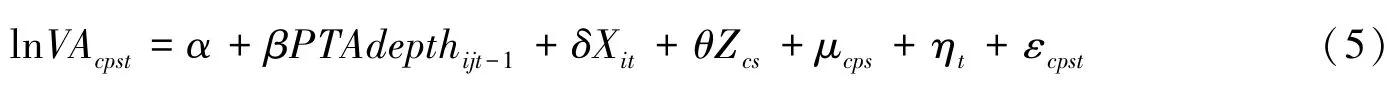

本文在实证研究中使用了OECD TiVA 数据库、DESTA 数据库和CEPII 数据库。OECD TiVA 数据库中的IMGR_BSCI 指标提供了全球64 个主要国家和地区2005—2015 年间“进口国—出口国—增加值来源国” 三维增加值贸易数据,这为本文构建被解释变量lnVAcpst提供了数据基础。①需要强调的是,OECD TiVA 数据库中的IMGR_BSCI 指标存在进口国、出口国和增加值来源国中的两个或三个国家相同的情况,例如进口国是中国、出口国和增加值来源国都是美国。由于本文研究的问题是出口国在进口国和增加值来源国中间的贸易桥接效应,因此在计量回归分析中作了进口国、出口国和增加值来源国必须是三个不同的国家或地区的限制。DESTA 数据库提供了全球双边和多边PTA 的全部监测数据,本文使用的PTA 深度指标PTAdepthijt(核心解释变量) 和PTAraschijt(稳健性检验替代变量) 均来自DESTA 数据库,其中,PTAdepthijt变量为基于零关税目标、标准协调、投资、服务贸易、政府采购、知识产权保护、竞争7 个PTA 深度虚拟变量的累加指数,若PTA文本在这7 个方面有实质性规定条款,则相对应的虚拟变量取值1,否则取0,因此PTAdepth_dijt∈[0,7];PTAraschijt变量则是基于Rasch 模型测度得出的一个连续变量,Rasch 模型假设所有与PTA 深度条款相关的子变量(服务贸易自由化、投资自由化、知识产权保护等共48 个) 都能捕获PTA 深度变量中某一个维度的潜在信息,子变量之间的贡献权重存在差异,在PTA 条款中出现频率较少的子变量比较多的子变量对PTA 深度变量的贡献权重更大(Dür 等,2014)。本文的控制变量数据全部来自CEPII 数据库。主要变量的描述性统计信息如表1 所示。

表1 主要变量的描述性统计表

四、实证结果与分析

(一) 基准回归结果

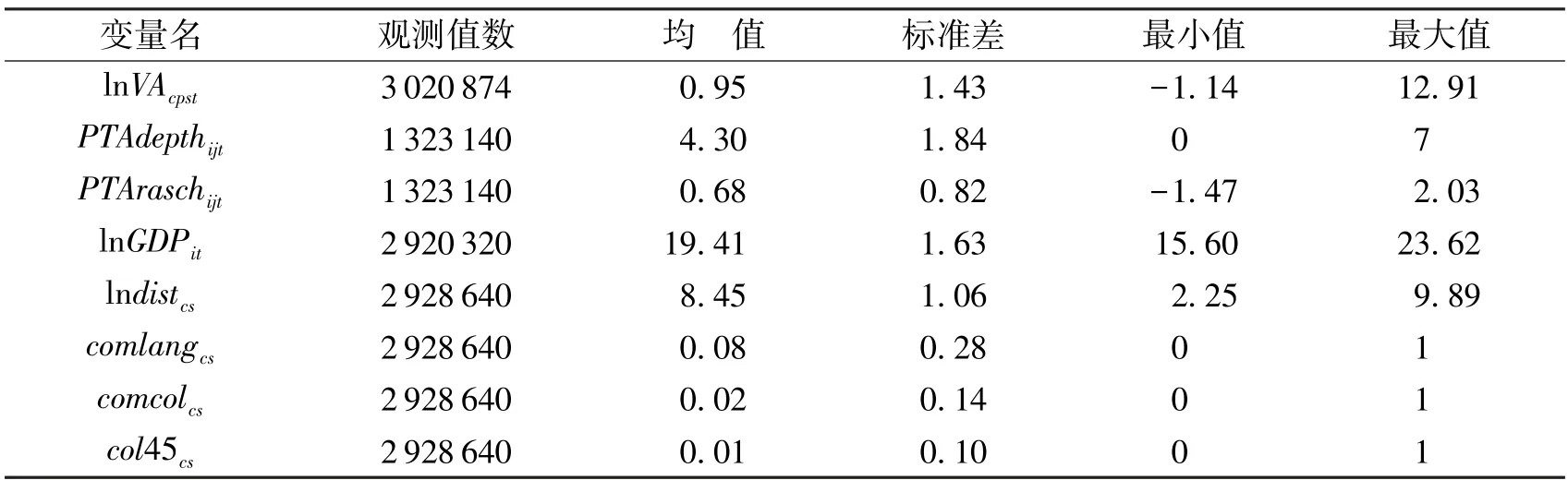

表2 为基于计量模型式(5) 得出的基准回归结果,被解释变量lnVAcpst为t年c国从p国进口的s国增加值的自然对数。表2 中的第(1)—(2)列和第(4)—(5)列控制了进口国c国、出口国p国、增加值来源国s国和年份四维固定效应,第(3) 列和第(6) 列基于贸易引力模型引入了非时变控制变量lndistcs、comlangcs、comcolcs和col45cs,这导致其固定效应只能控制年份一个维度。从拟合优度来看,控制四维固定效应的第(1)—(2)列和第(4)—(5)列调整的R2均在0.97 以上,而引入更多控制变量的第(3) 列和第(6) 列调整的R2则仅为0.38 左右,可见控制多维固定效应的拟合效果更好。从回归系数来看,核心解释变量PTAdepthcpt-1和PTAdepthpst-1的系数均显著为正,表明进口国c国和出口国p国之间以及增加值来源国s国和出口国p国之间建立或深化PTA 合作,均能够显著增加s国借由p国渠道对c国的间接增加值出口,初步验证了本文提出的理论假说1。本文将p国在c国和s国中间发挥的这种贸易中间商作用称为贸易桥接效应,当进口国c国和增加值来源国s国无法直接建立或深化PTA 合作关系时,c国和s国分别与p国建立或深化PTA 合作同样能够有效增加c国和s国之间的间接增加值贸易,这种贸易桥接效应给各国开展PTA 合作提供了一个间接策略选项。

表2 PTA 合作深化对双边增加值贸易的影响结果

(二) 稳健性检验①稳健性检验中控制变量的回归结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。

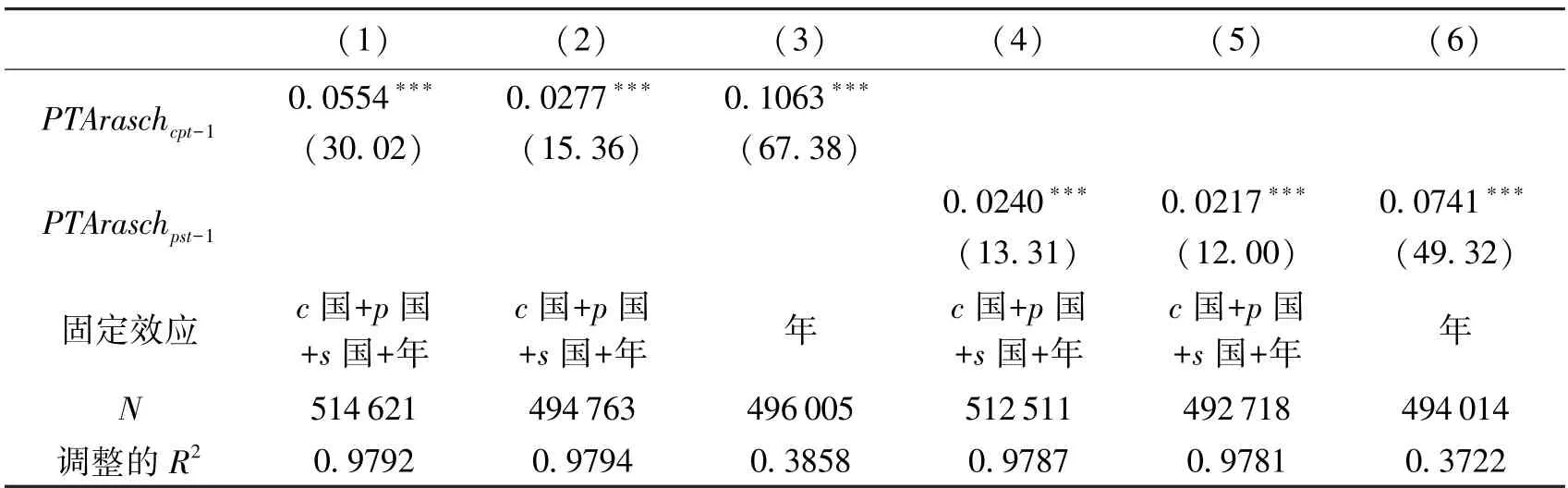

为保障回归结果的稳健性,表3 使用基于Rasch 模型测度得出的PTAraschijt-1变量作为核心解释变量PTAdepthijt-1的替代变量进行稳健性检验。对比表2 和表3 的回归结果可知,替代变量PTAraschcpt-1和PTAraschpst-1的系数依然显著为正,替换PTA 深度的测度指标并不改变本文结论,可能存在的指标测度误差问题对本文实证结论的稳健性影响不大。

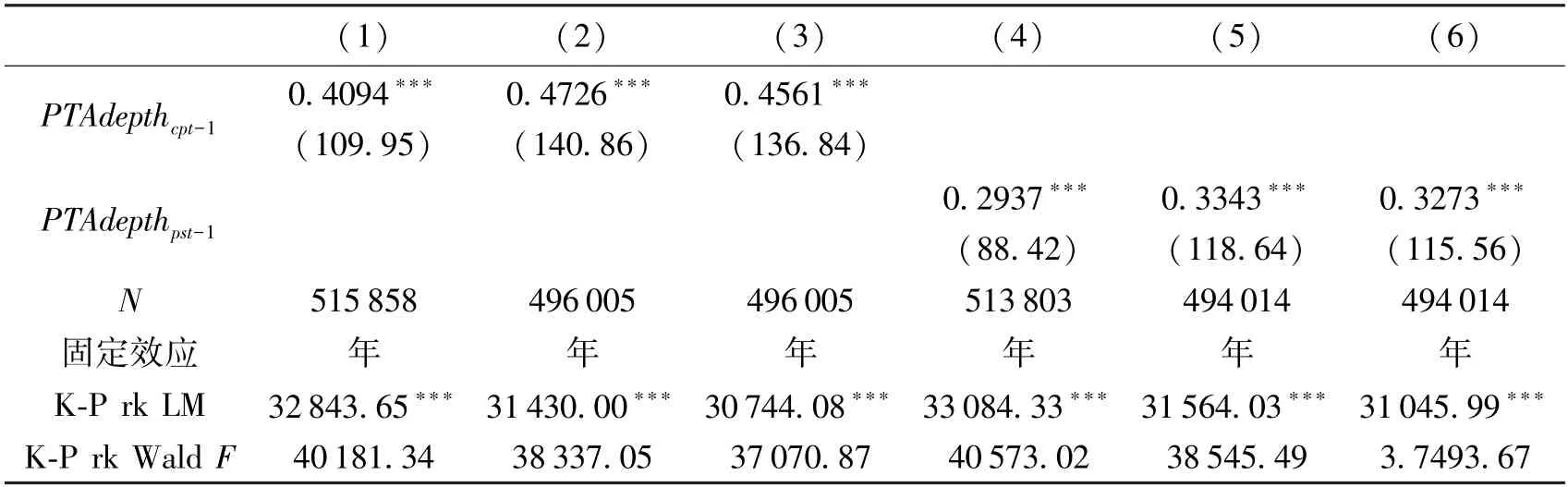

可能存在的双向因果问题也可能会影响回归系数估计的一致性。例如,PTA合作深化可能会促进双边增加值贸易额增长,但各国也可能会更倾向于与主要贸易伙伴开展或深化PTA合作。本文使用工具变量法来处理这些潜在问题,在工具变量选择上,本文使用lndistcp和lndistcp分别作为PTAdepthcpt-1和PTAdepthpst-1的工具变量,好处在于: 一方面,lndistcp和lndistps为不随时间变化的强外生地理距离变量,必然满足工具变量外生性假设;另一方面,国家之间的PTA 合作一般都发生在地理邻近国家之间(Baier 和Bergstrand,2004),lndistcp和lndistps与PTAdepthcpt-1和PTAdepthpst-1必然高度相关,也满足工具变量的相关性假设。不过,lndistcp和lndistps为非时变变量,使用该工具变量意味着仅能控制年份层面的固定效应。表4 是基于工具变量法得到的稳健性检验回归结果。由表4可知,使用工具变量法处理潜在的内生性问题后,PTAdepthcpt-1和PTAdepthpst-1的系数依然显著为正,控制变量的回归结果也基本与表2 和表3 中的结论保持一致,表明本文的研究结论具有较强的稳健性。

表3 稳健性检验: 基于替代变量的回归结果

表4 稳健性检验: 基于工具变量法的回归结果

五、拓展分析

(一) 影响机制分析

前述实证结果表明进口国c国或增加值来源国s国与出口国p国建立或深化PTA 合作,可以使p国在c国和s国的间接增加值贸易中发挥贸易桥接作用,但其中具体的机制仍不能确定,本文认为这种贸易桥接效应可能来自以下两个方面。

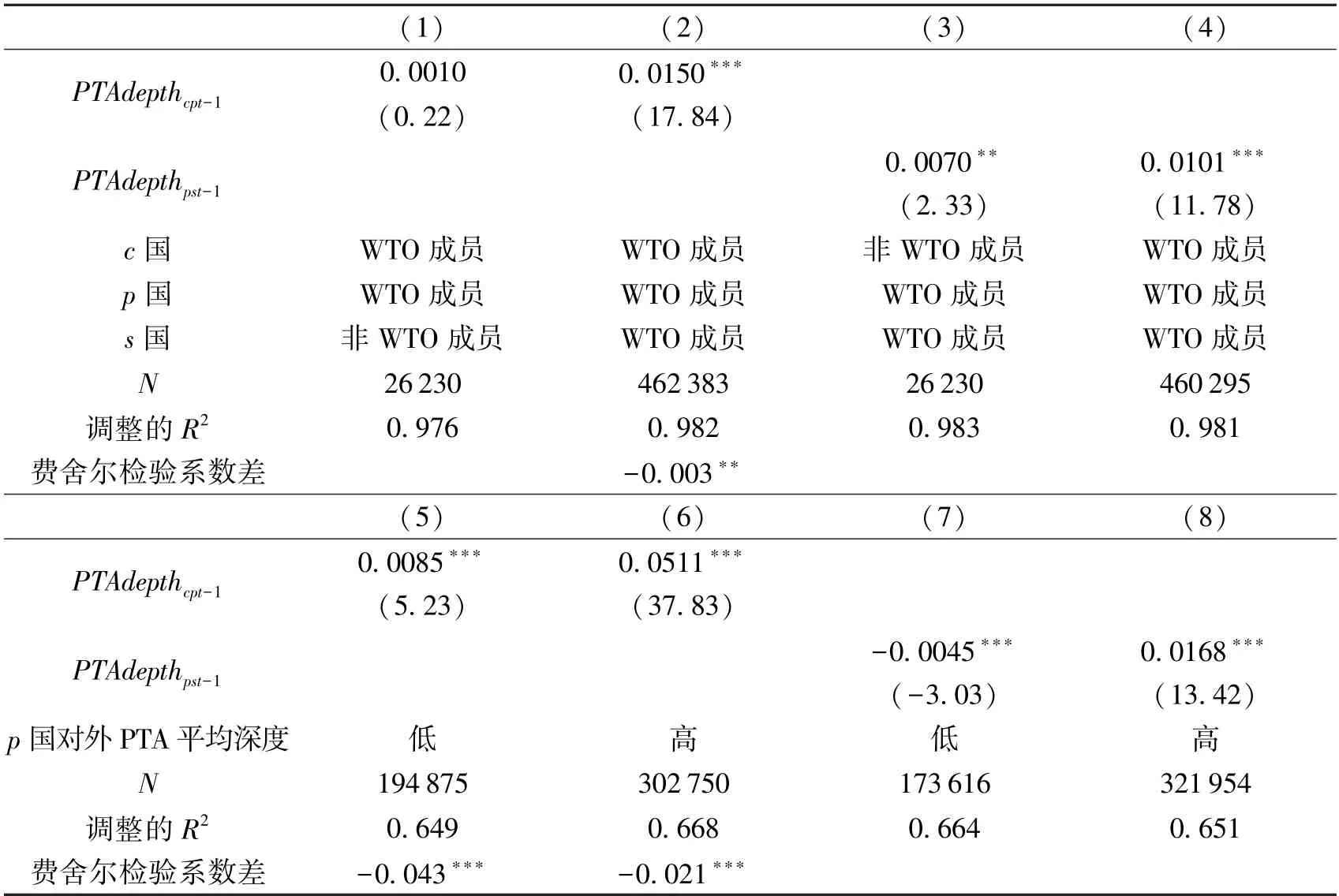

1.国际贸易制度成本下降

国家之间建立或深化PTA 合作可以有效降低国际贸易的制度成本,例如关税下降、货物通关便利性提升、环境劳工安全等方面标准的一致性提升、知识产权保护力度提升、服务贸易和国际投资便利化程度提升等,都显然有利于双边增加值贸易额的增长。然而由于除关税以外的其他贸易制度成本都难以定量测度,因此为了识别这一机制是否发挥了作用,本文分别利用“c国和s国是否是WTO 成员方” 以及“p国对外PTA 合作平均深度高或低” 两种标准进行子样本回归对比分析,并通过对不同子样本的回归系数进行费舍尔置换检验(Fisher's Permutation Test),来判断不同子样本的回归系数是否存在显著差异,这种方法可以间接证明贸易桥接效应是否来自国际贸易制度成本的下降。表5为贸易桥接效应是否来自国际贸易制度成本下降的影响机制检验结果。

一方面,如果PTA 合作确实可以有效降低国际贸易的制度成本,那么我们预期当c国、p国和s国都是WTO 成员方时,cp两国和cs两国之间建立或深化PTA 合作可以更加有效地促进c国自p国进口额中包含的s国增加值的增长。WTO 作为全球最大、最基础性的多边PTA 合作平台,其构建了现代国际贸易的基础制度规则,非WTO 成员方在国内经贸、投资、标准和法律等制度方面与WTO 成员方必然存在较大差异,这会给成员方和非成员方之间的国际贸易增添额外的制度成本壁垒,所以如果c国、p国和s国都是WTO 成员方,p国应该会在c国和s国之间更好地发挥贸易桥接作用。表5 第(2) 列中PTAdepthcpt-1变量系数显著为正,表明当s国、c国和p国都是WTO 成员方时,c国和p国建立或深化PTA 合作关系会使c国通过p国进口s国增加值显著增长,然而表5 第(1) 列中PTAdepthcpt-1变量系数并不显著,即当s国不是WTO 成员方时,c国和p国的PTA 合作深化并不能克服p国和s国之间的贸易制度成本,c国没有通过p国进口更多来自s国的增加值。由表5 的第(3)、(4) 列回归结果可知,无论c国是否为WTO 成员方,s国和p国建立或深化PTA 合作都会使s国通过p国向c国出口更多增加值,但费舍尔置换检验结果显示第(4) 列中PTAdepthpst-1变量的系数要显著大于第(3) 列,表明当c国是WTO 成员方时,p国在s国和c国的间接增加值贸易中会发挥更大的贸易桥接作用。

另一方面,如果PTA 合作确实可以有效降低国际贸易的制度成本,那么我们预期:当p国对所有s国的平均PTA 合作深度较高时,c国与p国建立或深化PTA 合作不仅可以降低c国直接进口p国增加值的贸易制度成本,还可以间接享用从p国的渠道以较低国际贸易制度成本间接进口s国增加值的好处,即p国在c国和s国之间发挥的贸易桥接作用应该较大。反之,当p国对所有s国的平均PTA 合作深度较低时,即使c国建立或深化其与p国之间的PTA 合作关系,也很难间接扩大其从p国渠道对s国增加值的间接进口,因为p国受其与s国间较高的国际贸易制度壁垒影响,本身就不会大量进口来自s国的增加值。类似地,站在s国的角度来看,当p国对所有c国的平均PTA 合作深度较高时,s国如果深化其与p国的PTA 合作关系,必然有利于其借由p国渠道向c国间接出口更多的增加值,反之则反是。

表5 第(6) 列中的PTAdepthcpt-1的系数显著大于第(5) 列,表明当p国对所有s国的平均PTA 合作深度较高时,c国和p国建立或深化PTA 合作会使得c国通过p国进口更多的s国增加值,即p国的对外PTA 合作平均深度越高,其在c国和s国之间发挥的贸易桥接作用也就越大。由表5 的第(7) 列可知,PTAdepthpst-1系数显著为负,即当p国对所有c国的平均PTA 合作深度较低时,s国和p国建立或深化PTA 合作反而使得s国通过p国对c国出口的增加值出现了减少,这可能是因为s国与p国的PTA 合作深化通过贸易转移效应挤出了一定量的c国与p国之间的贸易,导致c国自p国的进口减少;由表5 的第(8) 列可知,当p国对所有c国的平均PTA 合作深度较高时,s国和p国建立或深化PTA 合作关系会显著促进s国通过p国向c国的间接增加值出口增长,即让p国在c国和s国之间更好地发挥贸易桥接作用。

表5 影响机制检验: 国际贸易制度成本下降的回归结果①在表5 的第(1)—(4)列中,各国是否为WTO 成员方的数据来自CEPII 数据库。在表5 的第(5)—(6)列中,本文以p 国t 年自s 国的进口贸易额占p 国总进口的份额(该数据根据CEPII 数据库计算得出) 为权重,对p 国与s 国签署的PTA 深度指标PTAdepthpst 进行加权求和,得到ΣsPTAdepthpt;再对ΣsPTAdepthpt 在年份维度进行汇总求和得到ΣtΣsPTAdepthp,记其中位数为 将的p 国定义为对外PTA 合作平均深度高的国家,反之则定义为对外PTA 合作平均深度低的国家;类似地,在表5 的第(7) — (8) 列中,本文以p 国t 年对c 国的出口贸易额占p 国总出口的份额为权重,对p 国与c 国签署的PTA 深度指标PTAdepthcpt 进行加权求和,得到ΣcPTAdepthpt;再对ΣcPTAdepthpt 在年份维度进行汇总求和得到ΣtΣcPTAdepthp,记其中位数为 将的p 国定义为对外PTA 合作平均深度高的国家,反之则定义为对外PTA 合作平均深度低的国家。作者感谢审稿专家提出的该项建议。

表5 影响机制检验: 国际贸易制度成本下降的回归结果①在表5 的第(1)—(4)列中,各国是否为WTO 成员方的数据来自CEPII 数据库。在表5 的第(5)—(6)列中,本文以p 国t 年自s 国的进口贸易额占p 国总进口的份额(该数据根据CEPII 数据库计算得出) 为权重,对p 国与s 国签署的PTA 深度指标PTAdepthpst 进行加权求和,得到ΣsPTAdepthpt;再对ΣsPTAdepthpt 在年份维度进行汇总求和得到ΣtΣsPTAdepthp,记其中位数为 将的p 国定义为对外PTA 合作平均深度高的国家,反之则定义为对外PTA 合作平均深度低的国家;类似地,在表5 的第(7) — (8) 列中,本文以p 国t 年对c 国的出口贸易额占p 国总出口的份额为权重,对p 国与c 国签署的PTA 深度指标PTAdepthcpt 进行加权求和,得到ΣcPTAdepthpt;再对ΣcPTAdepthpt 在年份维度进行汇总求和得到ΣtΣcPTAdepthp,记其中位数为 将的p 国定义为对外PTA 合作平均深度高的国家,反之则定义为对外PTA 合作平均深度低的国家。作者感谢审稿专家提出的该项建议。

注: 同表2,所有回归均控制了c 国+p 国+s 国+年份四维固定效应;当相邻两列核心解释变量PTAdepthijt-1,ij∈(cp,ps)系数均显著时,采用费舍尔置换检验测度其系数差是否显著异于0,重复抽样次数设定为200 次。

综上可知,当c国、p国和s国均为WTO 成员方,或p国对外PTA 合作平均深度较高时,p国就能在c国和s国之间较好地发挥贸易桥接作用,国际贸易制度成本的下降确实是贸易桥接效应的一个重要来源,由此验证理论假说2。

2.大国的贸易集散能力

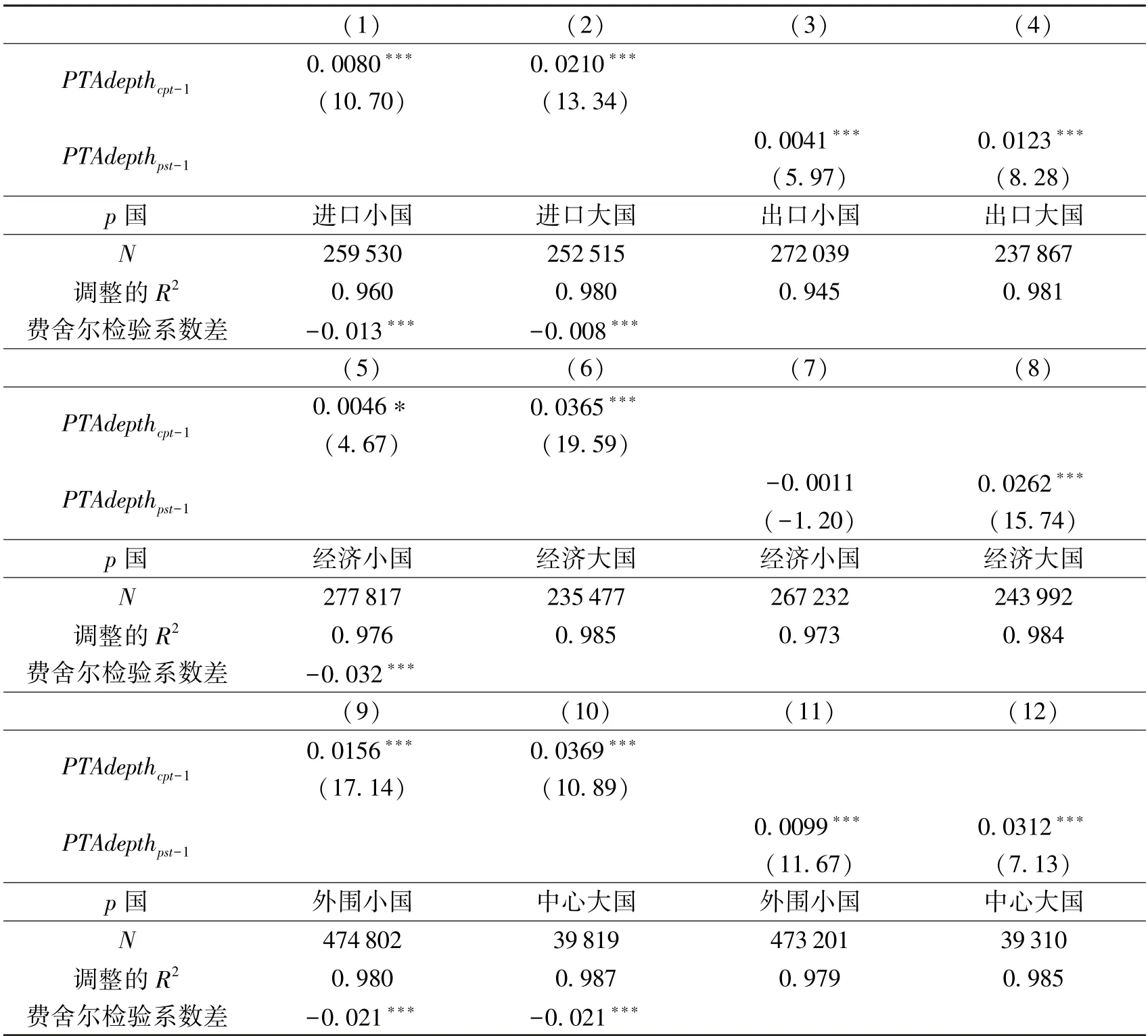

在全球价值链分工模式下,经济大国和小国在全球贸易网络结构中所占据的地位和发挥的作用存在明显差异。随着生产分工的日益细化,经济大国凭借其巨大的消费规模和产业链多元化优势,逐渐发展成为全球商品和服务的生产中心、消费中心和流通集散中心,几乎很少有全球产业链能绕开关键大国独立存在。例如,中国拥有全球规模最大、性价比最高的制造业产能和最多元化的产业链优势,这一优势促使其他国家将自己优势领域产出的原材料、中间品、机械设备、生产性服务等出口到中国,经过进一步加工组装后再出口到全球市场,这导致中国成为全球制造业价值链绕不开的核心枢纽型国家之一。与大国相比,在全球价值链分工模式下,经济小国的国际分工地位往往呈现高度专业化或低级化的特征,其或凭借独特的矿产资源储备、人力资源禀赋、地理区位优势等发展少数高附加值产业,成为中高收入国家;或凭借廉价的劳动力成本优势发展低端农业和制造业,始终无法摆脱中低收入国家地位。综上,对于增加值来源国s国而言,蕴含在其原材料、中间品、机械设备或生产性服务中的增加值如果被出口到了一个在全球经济和贸易网络结构中无足轻重的小国,其出口的增加值很可能直接被用于当地消费,毕竟小国在全球贸易网络中不具备枢纽地位;而如果s国将其增加值出口到了类似中国的全球经济和贸易枢纽型大国,则其增加值被再加工后转出口到世界其他国家和地区的概率会更高,这就是大国独有的贸易集散能力。因此,本文预期出口国p国与进口国c国或增加值来源国s国之间建立或深化PTA 合作存在的贸易桥接效应,可能有一部分是来自p国作为大国的贸易集散能力。对于c国和s国而言,尽管其与任何p国建立或深化PTA 合作都能降低其与p国间的贸易制度成本,但并不是其与所有p国建立或深化PTA合作都有同样的贸易桥接效应,当p国是大国时这种贸易桥接效应可能会更强。

表6 为贸易桥接效应是否来自大国贸易集散能力的影响机制检验结果。表6 第(1)—(4)列使用p国在t年的进口贸易额和出口贸易额是否位居64 个样本国家和地区的前32位来区分“进(出) 口大国和小国”①各国进出口数据来自CEPII 数据库。;第(5)—(8)列使用p国在t年的GDP 是否位居64 个样本国家和地区的前32 位来区分“经济大国和小国”②GDP 数据来自CEPII 数据库。;第(9)—(12)列使用p国在2005—2015 年的贸易网络中心度来区分“中心大国和外围小国”③本文参考马述忠等(2016) 的思路计算了64 个样本国家的国际贸易网络节点中心度,计算方法是:判断p 国在t 年是否是其他i 国最大的进口和出口贸易伙伴国(进出口贸易额数据来自CEPII 数据库),如果是,给p 国累积1 分, p 国的积分越高表明其是越多i 国的最大贸易伙伴,在国际贸易网络中越处于中心地位,判断出口国p 国是否为中心大国的标准是其节点中心度指数是否超过了100。本文发现在2005—2015 年间,只有德国(573)、中国(466)、美国(409)、意大利(184)、法国(136)、日本(127) 与俄罗斯(125) 七国是国际贸易网络的“中心大国”,其他国家只能算作“外围小国”。。采用三种方法区分大国和小国可以进一步增强回归结果的稳健性。

对比表6 第(1)、(2) 列的回归结果,费舍尔置换检验结果显示第(2) 列回归结果中PTAdepthcpt-1的系数显著大于第(1) 列,即如果p国是进口大国,c国和p国建立或深化PTA 合作可以更大幅度提升c国通过p国对s国增加值的进口。同理,对比表6第(3)、(4) 列可知,费舍尔置换检验结果显示第4 列回归结果中PTAdepthpst-1的系数显著大于第(3) 列,即如果p国是出口大国,s国和p国建立或深化PTA合作可以更大幅度提升s国通过p国对c国增加值的出口。类似地,对比表6 第(5)、(6) 列的回归结果可知,费舍尔置换检验结果显示第(6) 列回归结果中PTAdepthcpt-1的系数显著大于第(5) 列,即如果p国是经济大国,c国和p国建立或深化PTA 合作可以更大幅度地提升c国通过p国对s国增加值的进口。对比表6 的第(7)、(8) 列可知,如果p国是经济大国,s国和p国建立或深化PTA 合作可以显著提升s国通过p国对c国增加值的出口,PTAdepthpst-1系数显著为正;而当p国是经济小国时,s国和p国建立或深化PTA 合作并不会显著影响s国通过p国对c国增加值的出口,PTAdepthpst-1系数并不显著。同理,由表6 的第(9)—(12)列回归结果可知,如果p国是中心大国,c国(s国) 和p国建立或深化PTA 合作可以更大幅度地提升c国(s国) 通过p国对s国(c国) 增加值的进口(出口),费舍尔置换检验结果显示第(10) 列(第(12) 列) 回归结果中PTAdepthcpt-1(PTAdepthpst-1)的系数显著大于第(9) 列(第(11) 列)。

表6 影响机制检验: 大国贸易集散能力的回归结果

综上可知,当p国为大国时,c国或s国与p国建立或深化PTA 合作确实有更好的贸易桥接效应,可见大国的贸易集散能力确实是贸易桥接效应的一个重要来源,从而验证理论假说3。

(二) 子样本分析

1.中国与G7 国家的子样本对比分析

前述结果表明对本文使用的OECD TiVA 数据库中的64 个国家和地区样本而言,进口国c国或增加值来源国s国与出口国p国建立或深化PTA 合作确实可以产生贸易桥接效应。但对具体的某个主要经济体而言,这种效应是否也存在呢? 本文在表7 中分别将进口国c国(表7 中的第(1)—(5)列) 和增加值来源国s国(表7 中的第(6)—(10)列)设定为中国和G7 成员国。这8 个国家代表了当前全球经济发展水平最高、最具国际贸易影响力的大国,本文拟分别研究其与出口国p国之间建立或深化FTA 合作是否也存在贸易桥接效应。

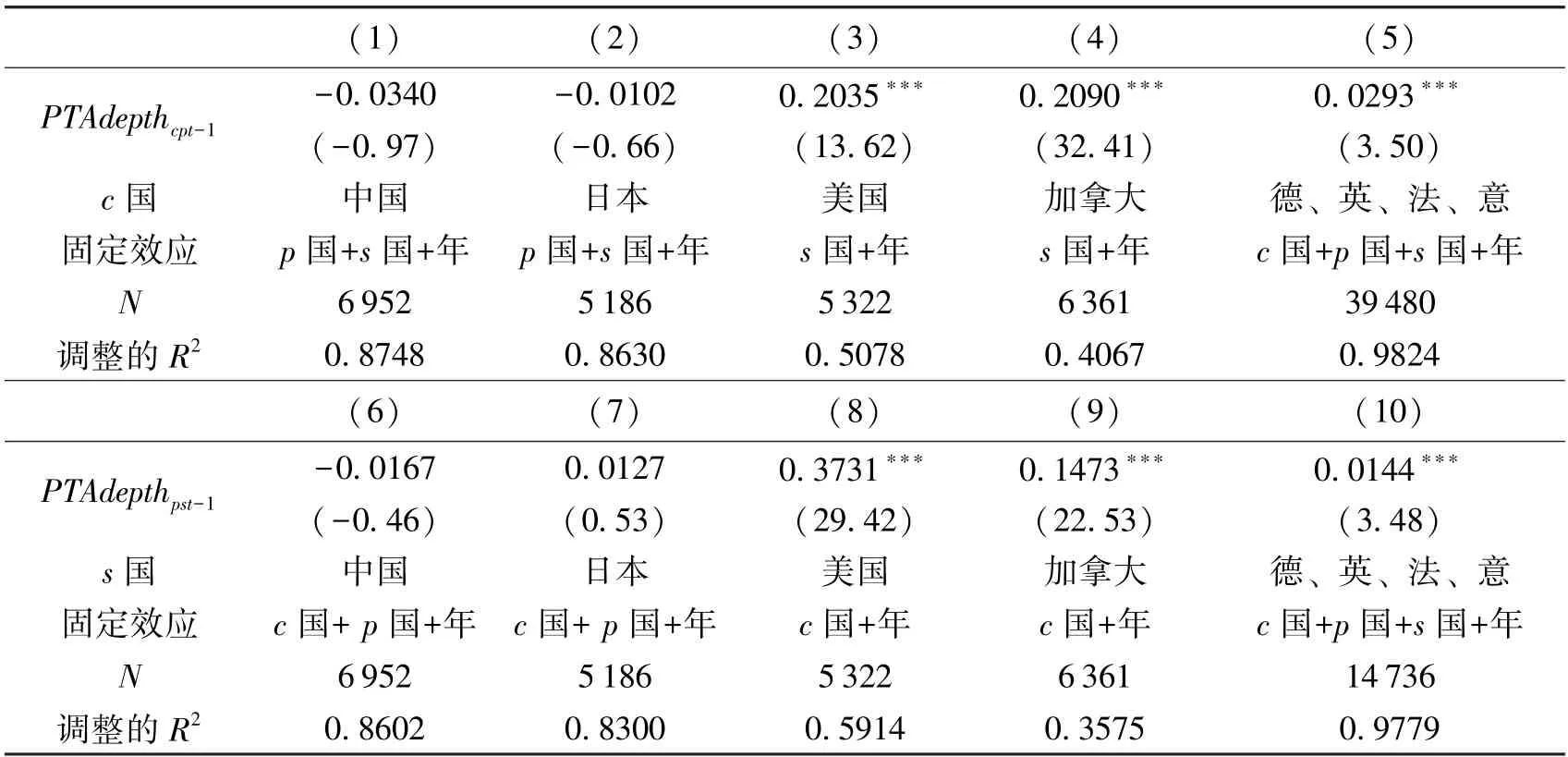

由表7 第(1)—(5)列的回归结果可知,中日两国作为进口国c国时PTAdepthcpt-1变量系数均不显著,相比之下,对于G7 中的所有欧美发达国家而言,PTAdepthcpt-1变量系数均显著为正,表明其与p国建立或深化PTA 合作可以显著提升其通过p国对s国增加值的间接进口,第三国贸易桥接效应存在。类似地,由表7 第(6)—(10)列的回归结果可知,中国和日本作为增加值来源国s国时,与p国建立或深化PTA 合作也没有显著提升其通过p国对c国增加值的出口;而对于G7 中的所有欧美发达国家而言,PTAdepthpst-1变量系数均显著为正,表明其与p国建立或深化PTA 合作可以显著提升其通过p国对c国增加值的出口,第三国贸易桥接效应存在。

表7 子样本分析: 中国和G7 国家的回归结果

综上可知,中国和日本在对外PTA 合作上面临相似的问题,与G7 中的欧美发达国家存在明显差异,这主要是因为在本文样本数据覆盖的2005—2015 年间,中国和日本对外PTA 的合作深度远低于欧美发达国家①中国与G7 成员国进口和出口贸易的PTA 平均深度表请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。,在扩大PTA 合作规模和提升PTA 合作深度方面处于落后地位,因此没能充分利用与第三国开展PTA 合作的潜在贸易桥接效应。

2.中国与主要PTA 伙伴的子样本分析

2005—2014 年间②本文样本数据覆盖的时间年限是2005—2015 年,但由于核心解释变量以滞后一期的方式加入计量模型,因此中国与其他国家和地区签订并于2015 年及以后生效的PTA 协定未被纳入子样本回归分析。,中国分别与东盟、秘鲁、智利、哥斯达黎加(增加值贸易数据缺失)、巴基斯坦(增加值贸易数据缺失) 和新西兰①中国—东盟签署的《中国与东盟全面经济合作框架协议》 于2003 年7 月生效,并于2003 年、2006年、2012 年和2015 年修订;中国—秘鲁FTA 于2010 年3 月生效;中国—智利FTA 于2006 年10月生效;中国—哥斯达黎加FTA 于2011 年8 月生效;中国—巴基斯坦FTA 于2007 年7 月生效;中国—新西兰FTA 于2008 年10 月生效,是中国与其他国家签署的第一个涵盖货物贸易、服务贸易、投资等诸多领域的全面自由贸易协定,也是中国与发达国家达成的第一个自由贸易协定。中国大陆与中国香港和台湾地区也分别建立了CEPA 和ECFA 合作关系,不过大陆与香港地区的CEPA 合作开始于2003 年,在样本期内合作深度变量缺乏变化;大陆与台湾地区的ECFA 受海峡两岸政治关系变动及域外势力干预的影响充满波折,存在其特殊性,亦不宜与表8 中的其他PTA 进行横向对比。建立或深化了PTA 合作关系。为了检验中国作为进口国c国或增加值来源国s国与各主要PTA 伙伴(p国) 之间建立或深化PTA 合作关系是否促进了中国通过p国间接进口或出口更多的增加值,本文分别将中国设定为进口国c国或增加值来源国s国,将各主要PTA 伙伴设定为p国,进行子样本回归分析,结果如表8 所示。

由表8 可知,2005—2014 年,中国作为进口国c国与东盟、新西兰、秘鲁和智利(p国) 建立或深化PTA 合作均显著提升了中国通过p国进口的s国增加值,中国作为增加值来源国s国与东盟、新西兰、秘鲁和智利(p国) 建立或深化PTA 合作也均显著提升了中国通过p国对c国增加值的出口。这表明,对于中国而言,积极与中小型经济体建立或深化PTA 合作关系,可以有效开发其在中国与其他国家和地区(包括美国、欧盟等主要贸易和经济大国) 之间的增加值贸易桥梁作用,这为中国在新时期打造面向全球的高标准自贸区网络提供了新思路。

六、研究结论与启示

本文的研究结论表明: 对于进口国c国和增加值来源国s国而言,如果其因为地缘政治冲突、外部势力阻挠、历史纠纷、宗教冲突等原因使得两国之间无法直接建立或深化PTA 合作,那么其与第三国p国建立或深化PTA 合作,也能让p国在c国和s国间的增加值贸易中发挥贸易桥接作用,提升c国(s国) 经由p国对s国(c国) 增加值的进口(出口) 额。不同类型的p国发挥贸易桥接作用的能力并不相同: 一方面,当p国对外PTA 合作平均深度较高,即其为高度开放的经济体时,进口国c国(增加值来源国s国)与p国建立或深化PTA 合作,可以更加有效地利用p国与增加值来源国s国(进口国c国) 之间的低国际贸易制度成本优势,更加充分地发挥p国的贸易桥接作用;另一方面,如果p国属于进出口贸易大国、经济大国或全球贸易网络中心国家,也能够充分发挥大国强大的贸易集散能力,帮助c国和s国建立更深的间接增加值贸易连接。此外,本文通过将中国及G7 成员国分别作为进口国c国和增加值来源国s国进行子样本回归分析,发现中国和日本在2005—2015 年间由于对外PTA 合作深度过低,都没能充分利用第三国贸易桥接效应,而除日本以外的其他G7 成员国凭借欧盟和《北美自由贸易协定》 (NAFTA) 这两个高标准的PTA 平台,充分利用了贸易桥接效应,通过经由第三方的间接增加值贸易扩大自身在全球价值链分工贸易体系中的影响力。最后,本文通过对中国与东盟八国、新西兰、秘鲁和智利之间的PTA 合作进行子样本分析,发现中国与这些中小型经济体在2005—2015 年间PTA 合作关系的建立或深化,显著提升了中国通过这些国家对其他国家增加值的出口或进口,这为中国在新时期打造面向全球的高标准自贸区网络提供了新思路。

本文结论对中国优化对外PTA 合作策略具有一定的启示意义: 第一,在中国与亚太周边国家的PTA 合作上,积极推进中日韩高水平FTA 谈判,申请加入CPTPP,推进RCEP 合作水平不断深化,稳步提升与日本、韩国、澳大利亚等亚太地区经济大国的PTA 合作深度,应仍是中国PTA 策略的主线任务。这些国家不仅本身属于经贸大国,而且其与美国或欧盟也保持高水平的PTA 合作关系,拥有进入全球前二大经济体的低成本贸易桥梁。第二,在欧洲方向的PTA 合作上,中国努力的方向应该是积极降低通过欧盟主要贸易伙伴与欧盟建立间接贸易关系的制度成本,依托“一带一路” 倡议平台积极拓展与欧盟国家主要贸易伙伴之间的PTA 合作关系,探索与挪威、土耳其、英国、俄罗斯等国开展PTA 合作,稳步推进中国—瑞士、中国—冰岛FTA 合作升级。第三,在美洲方向,中美大国关系仍充满不确定性,短期内双边直接开展PTA 合作的可行性极低,USMCA (新NAFTA) 中关于非市场经济国家的相关歧视性规定,相当于在短期内堵死了中加、中墨绕开美国开展PTA 合作的通道。但是,中国仍可以与拉丁美洲的哥伦比亚、秘鲁等国开展及深化PTA 合作,这也能在一定程度上推进中美之间的间接增加值贸易合作深化。第四,在面向广大发展中经济体的PTA 合作上,中国应该一方面积极通过“一带一路” 倡议、中非合作论坛、上合组织、中国—拉共体论坛等平台探索与广大发展中经济体开展PTA 合作的机会,另一方面继续坚定不移地代表广大发展中经济体在联合国、WTO、世界银行等国际组织中争取公平发展权利,要求发达经济体给予发展中经济体更大幅度的贸易优惠、发展贷款、碳减排指标等政策照顾,这既可以帮助发展中经济体扩大其与发达经济体之间的贸易规模,也能够让其在中国与发达经济体之间的增加值贸易中更好地发挥贸易桥接作用。