论农业生产托管与土地流转*

2022-12-27吴偎立郑梦圆平新乔

吴偎立 郑梦圆 平新乔

(1.中央财经大学金融学院 北京 100081)

(2.北京大学经济学院 北京 100871)

一、引 言

随着我国第二、第三产业的快速发展,农业部门劳动力大规模向非农部门转移。2021 年,全国约有63%的农村户籍劳动力转向非农产业就业①根据中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《2021 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》 中统计数据整理得出。,导致大量农村土地被粗放化利用,甚至被弃耕抛荒(Zhou 等,2020;Wang 等,2020)。农民务农收入显著低于在非农部门的打工收入是农民选择抛荒土地的根本原因,其背后的根源则在于我国农户的户均土地经营面积过于狭小,严重制约了农业机械和先进农业技术的使用,导致在投入相同劳动时间的情况下,务农收入显著低于在非农部门打工的收入(许庆等,2011;Yao 和Hamori,2019;Ying 等,2020)。因此,实现农业规模化经营,使从事农业生产有利可图,是解决抛荒问题的根本途径(邾鼎玖和许大文,2000)。

我国农户户均耕地经营面积小,耕地分散化、碎片化严重,通过土地经营权流转可实现土地经营权集中,从而实现农业生产规模化。然而2018 年以来,土地流转总面积增长十分缓慢,基本处于停滞状态,通过土地流转实现经营权集中的进程遇到了瓶颈(见图1)。土地流转供需两方面的不足,导致土地流转进程缓慢,难以完全解决土地抛荒问题。

图1 历年土地流转面积

为了在农户不流转土地经营权的条件下,解决“谁来种地、怎样种地” 的问题,政府对面向小农户的农业生产托管进行了大力推广和财政补贴。农业生产托管是农户等经营主体在不流转土地经营权的条件下,将农业生产中的耕、种、防、收等全部或部分作业环节委托给农业生产性服务组织完成的农业经营方式。农业部和财政部于2017 年联合印发《关于支持农业生产社会化服务工作的通知》,推动设立以支持农业生产托管为主的社会化服务专项资金,截至2021 年,已累计安排中央财政资金200 亿元,用于支持小农户接受农业生产托管服务。根据《中国农村经营管理统计年报(2018 年) 》,2018 年全国农业生产托管服务总面积达到13.84 亿亩次,比上年增长52.7%,其中耕、种、防、收分别为4.08 亿亩、3.18 亿亩、2.71 亿亩和3.85 亿亩,分别占全国集体所有耕地面积的25.6%、20%、17.0%和24.2%。2021 年,全国农业生产托管服务总面积达到16 亿亩次。

土地流转和农业生产托管是我国农业规模化经营的两条实现路径,但与之相关的一系列重要问题尚未被厘清。第一,农业生产托管能否替代土地流转,在土地经营权分布不变的前提下,完全实现农业规模化经营的效果? 第二,二者之间的互动关系是什么?是相互促进,还是有所冲突? 农业生产托管的出现对土地流转的进程有何影响? 第三,对农业生产托管的财政补贴对于托管组织的持续经营是否是必需的? 财政补贴如何影响土地流转与农业生产托管之间的互动关系? 探索上述问题的答案,对我国农业政策的制定具有重要参考意义,关乎我国农业现代化的未来发展方向。

本文与现有文献的区别如下: 第一,比较了农业生产托管和土地流转两种模式下土地经营者的资本投入行为的差异。本文发现,由于无法实现土地经营权集中,且托管服务的价格与土地产出水平脱钩,农业生产托管难以促进产出型资本投入,且难以提高土地的产出水平,因此仅能实现低水平的规模化经营。农业生产托管服务无法在土地经营权分散的前提下,完全达到农业规模化经营的效果。第二,本文论证了两条农业规模化经营实现路径之间的复杂互动关系。结果发现,托管服务的出现会增大家庭农场的经营压力,但家庭农场依然可以获取利润,因此均衡状态下二者可以实现共存。第三,与现有研究均将对托管服务的财政补贴作为给定条件不同,本文讨论了财政补贴的必要性,及其如何影响土地流转与农业生产托管之间的互动关系。

二、文献回顾和评述

本文的研究涉及土地的抛荒、流转、托管,以及土地流转和农业生产托管两条路线的比较和相互关系。限于篇幅,我们简要介绍这几个领域的文献。

(一) 土地抛荒、流转与托管

关于土地抛荒现象的研究集中在抛荒原因和对策两个维度。大量研究认为,城镇化对农村劳动力的巨大吸引力导致的劳动力大量转移和劳动力成本增加,是我国农村土地抛荒现象的根本原因(Zhou 等,2020;Wang 等,2020)。此外,农业生产的比较效益偏低(徐莉,2010)、农村基础设施薄弱(邾鼎玖和许大文,2000) 也是抛荒现象的重要原因。为了应对抛荒问题,现有文献认为应该从制度角度入手,促进土地流转与规模经营(邾鼎玖和许大文,2000),推广农业技术,提高农业生产力(徐莉,2010)。

土地流转涉及的产权问题是经济学中的重要问题,大量学者对此进行了研究。现有文献主要针对土地流转的动因和后果,发现土地产权制度的完善、农村土地确权的推进(程令国等,2016),家庭成员年龄结构、收入、技术资源等基本特征(丁涛,2020),农业补贴、涉农贷款优惠政策(陈飞和翟伟娟,2015) 等政策因素可能会影响农户进行土地流转的意愿。土地流转有助于提高农民收入(陈飞和翟伟娟,2015),提高农业生产效率(冒佩华等,2015)。

现有文献对农业生产托管相关议题进行了广泛的研究和讨论。一支文献考察了农户参与农业生产托管意愿的影响因素,发现非农就业收入对农户接受农业生产托管具有正向影响(薛莹等,2020),家庭成员年龄、数量、务农收入比重和自然风险则具有负面作用(肖建英等,2018)。另一支文献考察了农业生产托管的影响,发现农业生产托管有助于扩大生产规模(穆娜娜和孔祥智,2019),提升农业农业生产效率(韩春虹和张德元,2020),增加农民收入(陈成文等,2019),提高绿色生产意愿(孙小燕和刘雍,2019),从而可以克服资本投入不足的问题,降低农业经营风险(赵佳和姜长云,2013)。此外,还有文献区分了不同托管类型的特征。例如,不同主体参与托管的积极性不同,以农资商为代表的农业企业,相对村两委和基层供销社更有动力推动农业生产托管(陈义媛,2017);又如,不同的利益分配模式会产生不同的托管效果(王玉斌和李乾,2019)。

(二) 流转和托管两条路线的互动关系

关于土地流转和农业生产托管这两条农业规模化经营实现路线之间的关系,现有文献讨论了各自的发展逻辑、适用条件、现实困境和解决办法,以及在现有条件下孰优孰劣等问题。多数文献仅在概念上对二者之间是否存在本质差异发表了看法。部分学者认为,农业生产托管是在不改变家庭联产承包责任制和土地承包经营权基础上的一种新型农地流转方式(衡霞和程世云,2014),但更多学者认为二者是两种截然不同的农村土地经营方式(陈义媛,2017;于海龙和张振,2018;冀名峰和李琳,2020)。少数文献对两条路径的优劣和适用条件进行了对比,其中大部分学者认为农业生产托管相比土地流转具有诸多优越性,认为农业生产托管适用性和灵活性更强、更易于被农户接受(于海龙和张振,2018),可能为农户带来更高收益(曾起艳等,2019),更有利于实现规模经济(钟真等,2020),更能降低生产成本和交易费用,进而能够降低经营风险(冀名峰和李琳,2020)。

(三) 文献评述

尚有关于农业生产托管和土地流转的一系列重要问题在现有文献中未被讨论。第一,实现农业现代化的核心是加大资本投入、利用先进的科技和设备来提高土地产出水平和农业生产效率。因此,比较农业生产托管和土地流转两条路径的核心问题之一,是比较两种模式下土地经营者的资本投入规模。目前文献没有也无法对这一问题给出答案。第二,现有文献的研究仅限于两条路线的优劣和可行性对比等,作为农业规模化经营的两条实现路径,二者之间必然存在相互影响的互动关系,而现有文献尚未对此进行探讨。第三,现有文献均将政府对托管服务的财政补贴作为给定条件,未回答财政补贴是否是托管组织生存的必要条件,及其如何影响土地流转与农业生产托管之间的互动关系。综上,虽然现有文献对土地流转和农业生产托管进行了广泛的研究,但仍有诸多重要的问题未被回答,本文将对这些问题进行深入分析和讨论。

三、基本模型设定

(一) 生产函数

现有文献通常采用柯布-道格拉斯生产函数来描述农业生产过程(Carter 和Yao,2002;冒佩华等,2015)。该生产函数的优势在于,函数形式连续可微,数学上容易处理。但该生产函数与农业生产实际情况有两点不符: 第一,在该生产函数下,技术进步、全要素生产率提高会导致最优劳动投入时间增加,这与实际农业生产中技术进步、全要素生产率提高导致劳动投入时间下降的事实不符。第二,在该生产函数下,给定土地面积,劳动的边际生产率永远为正,即投入更多的劳动时间永远可以带来更多的产出,这也与事实不符。Lewis (1954) 指出,发展中国家传统部门存在供给弹性无穷大的剩余劳动力,可以以不变的工资水平为现代部门提供无限数量的劳动力资源,该理论背后就隐含着农业劳动力边际生产率为零的结论。在实证方面,Hansen (1966) 和Lentnek(1969) 分别基于对埃及和墨西哥的数据进行研究后发现,农业劳动力的边际产出接近于零。因此,在实际农业生产中,在土地面积和技术水平给定的前提下,当投入的劳动时间达到所需水平后,劳动的边际产出为0。

为了解决柯布-道格拉斯生产函数面临的困难,更好地刻画农业生产的规律,本文构建如下生产函数。单位面积土地的农业产出记为f,由公式(1) 给出:

将土地面积记为T,则面积为T的土地的农业产出等于Tf。式(1) 中,A代表单位面积土地的最大农业产出,称为产出水平;L代表单位土地面积上投入的劳动时间,Lm代表实现单位土地面积最大农业产出所需的农业劳动时间,称为生产效率。当L <Lm时,增加劳动时间投入可带来产量提升,简单起见,在这一区间内,假设农业产出和劳动时间的关系是线性的。当L≥Lm时,劳动的边际产出为零。

与以往文献的最大不同在于,本文生产函数刻画了当劳动时间达到一定水平之后边际产出为零这一特性,并由此区分产出水平和生产效率两种不同的生产函数性质。在产出水平给定的前提下,提高生产效率并不能提高最大化农业产出,只会缩短达到最大化农业产出所需的劳动时间。

(二) 产出型资本投入和效率型资本投入

速水佑次郎和拉坦(2014) 认为,现代农业生产技术可分为两大类,一类是“节约土地型” 的生物和化学技术,会带来单位面积土地的产出水平提升;另一类是“节约劳动型” 的机械技术,会缩短单位面积土地所需的农业劳动时间。根据这一思想,本文考虑两种不同类型的资本投入: 产出型资本投入和效率型资本投入,分别用K1和K2代表。K1代表单位土地面积上以提升土地产出水平为目的的资本投入,称为产出型资本投入;K2代表单位土地面积上以提升生产效率为目的的资本投入,称为效率型资本投入。投入每单位K1和K2的成本分别记为R1和R2。需要指出,任何一项具体的资本投入项目,例如采购某种农业机械,可以同时包含产出型资本投入和效率型资本投入,但这并不妨碍我们将资本投入按照其目的分成两类。比如,兼具提高产出水平和提升生产效率的农业机械应比只能提升生产效率的机械价格更高,高出来的价格就可以理解为产出型资本投入。

K1和K2分别影响产出水平A和生产效率Lm。此外,A和Lm还受土地面积T的影响。由此,我们假设A=A(T,K1),Lm=Lm(T,K2)。假设K1和K2对A和Lm的影响符合以下规律。

(三) 模型中的三种决策主体

模型中包含三种决策主体: 农户、家庭农场和农业托管服务组织(以下简称“托管组织”)。

(1) 农户。改革开放以来,我国农村地区全部实行了家庭联产承包责任制,土地的承包权和经营权均归属于农户。农户相关变量以上角标z来表示。

(2) 家庭农场。通过土地流转机制,农户可将土地经营权流转给其他土地经营者,从而形成家庭农场。土地经营权流转本质上是一种契约行为,契约的履行依赖法律保护。现阶段我国农村的法制建设还不完善,大多数农民法律意识淡薄、法律知识匮乏、法律运用能力不强,因此村民之间的经济往来主要建立在信任的基础上。这导致我国农村主要依靠熟人社会的宗法以及村干部的权威来解决社会生活中的各种问题(杜鹏,2019)。此外,在现行政策法规下,土地经营权跨村流转难度较高,因此大部分土地流转在本村落内农户之间进行。①参见《土地承包法》 第三十八条。根据《2020 年中国农村政策与改革统计年报》 (以下简称《2020年统计年报》),出租给本乡镇以外人口或单位的耕地面积仅占耕地流转总面积的10%。因此,农村内部一些有影响力的个人,例如村干部,因为更易获得村民信任、沟通成本更低,更容易取得其他村民的土地经营权,进而组建家庭农场。近年来,以家庭农场为代表的专业农户不断发展壮大,成为承包耕地流入的主要对象,已在全国承包耕地面积中占据相当比重,成为引领规模经营、发展现代农业的有生力量。根据《2020 年统计年报》,家庭农场经营土地面积约4.7 亿亩,其中耕地3.02 亿亩。家庭农场相关变量以上角标l来表示。

(3) 托管组织。托管组织可以帮助土地经营者完成耕、种、防、收等全部农业劳动,并根据工作量收取托管费用。托管组织相关变量以上角标g来表示。

(4) 耕地面积。农户、家庭农场、托管组织的土地经营面积或服务面积为Tz、Tl、Tg。假设托管组织服务的面积>家庭农场的耕地面积>农户的耕地面积,即:

关于家庭农场的耕地面积大于农户的耕地面积的假设,根据《2020 年中国农村政策与改革统计年报》,我国农户户均耕地面积仅7.1 亩,而家庭农场平均耕地面积为134.3亩。托管组织服务的土地面积大于家庭农场的耕地面积也是非常合理的假设。如前文所述,家庭农场的土地来源仅限于本村落内农户的土地,因此家庭农场的土地经营面积通常小于单个村落的土地面积。根据《2020 年统计年报》,平均每个家庭农场经营134.3亩土地,经营面积超过500 亩的家庭农场仅占总数的3.1%。相反,托管组织可以跨村跨乡提供托管服务,因此其服务的土地面积通常远大于家庭农场。《青海日报》 2022 年7月6 日的文章《农业生产托管推行“保姆式” 服务》 中提到“274 家农业社会化服务组织完成春播面积达123.65 万亩次”。由此可以估算,每个托管组织服务的土地面积在4 500 亩以上。

(5) 产出水平和生产效率。农户、家庭农场、托管组织的产出水平函数分别为Az(T,K1)、Al(T,K1)、Ag(T,K1),生产效率函数分别。为了简化模型,本文假定三种主体面临的产出水平函数和生产效率函数是相同的,即:

如果考虑更加符合现实的情况,家庭农场和托管组织专业化程度更高,其土地产出水平和生产效率应该更高。本文弱化了家庭农场和托管组织的优势。如果考虑这些假设,本文的结论不受任何影响。

(6) 劳动力成本。农户、家庭农场、托管组织的劳动力成本分别为Wz、Wl、Wg。为了简化模型,假定三种主体的劳动力成本相同,即:

根据《2021 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,2021 年全国农民工的99.5%在第二、第三产业就业。因此,劳动力成本可以理解为其从事非农业工作的薪酬水平。如果农户本人进行耕种,则W为其从事非农业工作的薪酬水平,是隐性机会成本;如果农户雇用劳动力进行耕种,则W为受雇劳动力的薪酬水平,等于受雇劳动力从事非农业工作的薪酬水平,是显性劳动成本。家庭农场和托管组织都涉及雇用劳动力,因此W为其劳动力成本,是显性成本。

(7) 经营模式,包括自耕模式和托管模式。土地经营者自行组织资源耕种土地的模式称为自耕模式,农户和家庭农场拥有土地的承包权或经营权,属于土地的经营者。农户和家庭农场聘请农业托管组织完成农业作业的模式称为托管模式。

四、各类主体的决策

(一) 农户在自耕模式下的决策

在自耕模式下,农户自行决定劳动时间和两类资本投入。其劳动投入时间记为Lz,两类资本投入分别记为。

1.农户在自耕模式下的最优劳动时间和最优资本投入

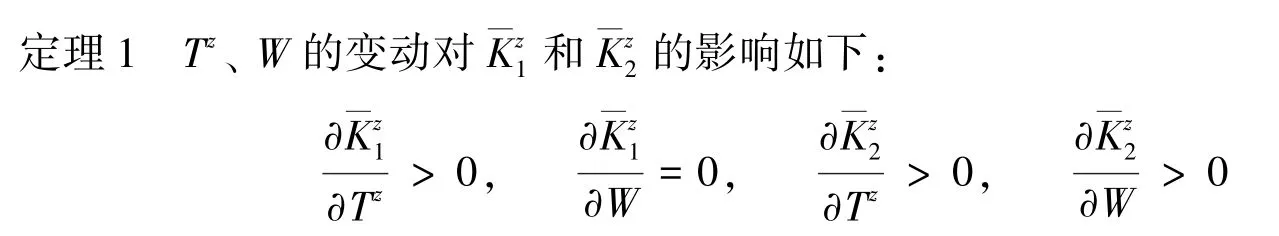

根据式(5) 和式(6),以及式(2) 和式(3) 中给出的假设和,可得随土地面积Tz增大而增大。此外,根据公式(5),可得与W无关;根据公式(6),可得随W增大而增大。总结此段讨论的结果,可得如下定理1。①因篇幅所限,本文省略了文中定理的数学证明过程,感兴趣的读者可在《经济科学》 官网论文页面“附录与扩展” 栏目下载。

定理1 说明,土地经营者在自耕模式下的产出型资本投入与效率型资本投入均随着土地经营面积增大而增大。因此,农户的土地经营面积越大,其土地产出水平和生产效率越高。此结果体现了农业规模化经营对资本投入行为的影响,与大量现有实证结果一致。陈云飞等(2020) 对5 省1 034 户农户进行实证检验,发现土地规模经营可促进农业机械化。

此外,定理1 还说明,效率型资本投入随着非农业部门薪酬水平提高而增加。非农业部门薪酬水平代表农户从事农业劳动的机会成本,机会成本越高,土地经营者为缩短农业劳动时间进行效率型资本投入的动力越强。

2.农户抛荒行为的影响因素

定理2 说明,农户耕地面积狭小导致农户土地净收入不高,甚至土地净收入为负,从而导致农户选择抛荒土地,这与大量实证结果一致(许庆等,2011;Yao 和Hamori,2019;Ying 等,2020)。例如,Ying 等(2020) 以2006—2016 年中国东南部的4 710 个土地整合项目为样本,发现土地整合可以提高单位面积土地的农业产出。定理2 还说明,非农部门劳动薪酬水平上升导致的农业劳动力成本高企,也是农户土地净收入不高从而选择抛荒土地的原因之一。这同样被大量实证发现所支持(Sikor 等,2009;Wang 等,2020)。例如,Wang 等(2020) 检验了2011—2018 年中国西南地区1 012 家农户样本,发现城镇化导致的劳动力成本增加,是土地抛荒的重要原因。

综合定理1 和定理2 可以看出,我国工业化、城镇化带来的劳动力成本上升,是农业生产机械化水平提高以及农村土地抛荒现象加剧背后的共同驱动力之一。

(二) 家庭农场在自耕模式下的决策

1.地租

家庭农场向农户租赁土地需要支付地租。根据冒佩华等(2015),农户愿意将土地经营权流转给家庭农场的必要条件是,地租大于等于农户在土地流转前的土地净收入,即。换言之,农户在土地流转前的土地净收入是均衡地租的下限。农户愿意接受的单位面积土地的地租下限记为r。如果农户在自耕模式下亏损,即<0,则农户愿意接受的单位面积土地的地租下限为0,即r=0。此时,家庭农场不需要支付地租就可以获取农户的土地经营权。如果农户在自耕模式下盈利,即>0,则单位面积土地的地租下限为r=。综上所述,可得:

均衡的地租水平取决于土地流转市场中的供需。为简单起见,本文假定家庭农场作为土地流入方在土地流转市场中的地位是垄断性的,即在同一村落中,不存在多个家庭农场相互竞争,因此家庭农场在土地流转市场中拥有定价权,均衡地租会被设定为农户进行土地流转前的土地净收入,即地租的下限r。

2.家庭农场的最优劳动时间和最优资本投入

家庭农场通过选择最优的资本投入和劳动时间来最大化利润。家庭农场地租前单位面积土地净收入记为il,由式(9) 给出:

我们只需在家庭农场选择L=Lm的情形下,求出最优的和,其对应的最优化一阶条件如下:

定理3 家庭农场的产出型资本投入和效率型资本投入均大于农户在自耕模式下的相应类型资本投入。因此,家庭农场的产出水平和生产效率高于农户。

定理3 说明,通过土地流转将分散的土地经营权集中于家庭农场,有利于形成规模经济。特别是,经营权集中可以同时促进产出型资本和效率型资本的投入,提高单位面积土地的产出水平和农业生产效率。

注意r=max{0,},由于Tl>Tz,根据定理2,土地经营者的土地净收入随土地经营面积增大而增大,所以,由此可得>0,即家庭农场可以获得正的地租后净利润。此外,农户土地经营面积狭小,导致农户在自耕模式下土地净收入偏低,农户存在抛荒的可能。通过土地流转实现土地经营权集中,农场的土地净收入大于农户,可降低土地抛荒的概率。

(三) 托管组织的决策

我们进一步考察托管组织的最优资本投入,以及托管服务出现对农户抛荒行为的影响。

1.托管组织的最优资本投入

在托管模式下,托管组织负责耕种土地,农户负责选择最优服务时间。根据前文的讨论,农户的最优劳动时间为0 或Lm。因此,如果农户选择托管服务,则托管组织投入的劳动时间为Lm。托管服务的成本包含一次性消耗的农用物资的资金成本,使用农用机械所带来的资金成本、维护成本、折旧成本,以及雇用劳动人员的人工成本。农业托管组织投入的资本分别记为和,由此可得单位面积土地托管服务的成本为

王玉斌和李乾(2019) 指出,在农业生产托管中应用最为普遍的利益分配模式为无收益约束型。在该模式下,托管组织和服务对象在合同中不对产量等收益指标作硬性约束,仅在服务条款中列出常规性、笼统性要求。据此,本文假设单位面积土地的托管服务价格为G,与土地产出无关。由此可得托管组织的利润如下。

由于托管组织服务的土地面积大于农户(Tg>Tz),所以托管组织在效率型资本上的最优投入超过农户。以下定理总结了上述结果。

定理4 托管组织服务的土地面积大于农户,因此托管组织的效率型资本投入超过农户。但由于托管组织的利润与土地产出水平无关,托管组织的最优产出型资本投入水平为0,小于农户。

定理4 结果说明,托管模式可以实现生产过程集中化,增大效率型资本投入,提高农业生产机械化水平。但是,由于托管服务的价格与土地产出无关,引发托管组织与农户之间的利益冲突,导致产出型资本投入不足。定理4 的结果与现有文献中的证据相一致。常伟(2017) 实地调研发现,许多农户认为托管组织提供的种子、农药、化肥等生产资料结算价格不合理,有的农户甚至认为托管组织提供的生产资料质量低劣,从而选择自行购买。该发现说明,农户已经意识到托管组织的利益与农户的土地产出无关,担心托管组织使用劣质的生产资料以降低成本。

2.托管服务的出现降低农户抛荒土地的概率

农业生产托管服务并不涉及土地经营权流转,所以托管组织的服务范围可以是跨村跨乡的。因此,本文假设托管服务的供给是充分竞争的,托管服务的定价等于托管服务成本,即:

托管组织没有激励投入产出型资本,农户只能根据自家土地面积决定产出型资本的投入规模,因此其在托管模式下的产出型资本投入与自耕模式下并无差别,均为。农户在托管模式下所能获得的单位面积土地最大净收入记为,由式(17) 给出:

定理5 托管模式下农户的土地净收入高于自耕模式下的农户土地净收入,因此托管服务的出现可以降低农户土地抛荒的概率。

定理5 说明,农业生产托管可以实现生产过程集中,提升农业生产机械化水平,提高土地净收入。因此,托管服务的出现可以降低农户抛荒土地的概率。

五、进一步讨论

本部分主要讨论以下问题: 第一,同为农业规模化生产的实现路径,农业生产托管与土地流转的差异是什么? 农业生产托管能否完全代替土地流转以实现规模化生产的结果? 第二,二者的互动关系如何? 农业生产托管的出现对家庭农场的经营有何影响? 第三,对农业生产托管的财政补贴对于托管组织的持续经营是否是必需的? 财政补贴如何影响土地流转与农业生产托管之间的互动关系?

(一) 农业生产托管与土地流转的区别

土地流转和农业生产托管是农业规模化经营的两条实现路径,根据前文分析,二者之间存在差异。根据定理3,通过土地流转形成的家庭农场自行组织生产并获取全部农业生产收益,家庭农场的产出型资本和效率型资本的投入均高于农户,因此其土地产出水平和农业生产效率均高于农户。根据定理4,托管组织只负责生产过程,其托管收费与土地产出无关,导致其产出型资本投入为0。因此,生产托管只能促进效率型资本的投入,提高农业生产机械化水平,难以提高土地产出。

农业生产托管之所以不能提高产出型资本投入,是由于托管服务收费与土地产出脱钩,导致农户与农业托管组织之间存在委托代理问题。增强托管服务收费与土地产出之间的联系,是缓解农业托管组织产出型资本投入不足的另一途径。通过收益分配机制设计,将农业托管组织的收益与土地农业收益联系在一起,可以在一定程度上解决农户与托管组织之间的代理问题,增强农业托管组织进行产出型资本投入的动力。但是,托管组织最多只能和农户对土地产出进行分成,不可能获得全部的土地产出,因此不能完全解决农户与托管组织的代理问题。相对于家庭农场,托管组织的产出型资本投入依然是不足的。

综上,通过土地流转,可以同时实现土地经营和生产过程的集中化,而且可以同时提高土地产出和生产效率,实现高水平的农业规模化经营。相反,农业生产托管只能实现低水平农业规模化经营,仅能通过实现生产过程的集中化提高生产效率,但难以提高土地产出。因此,农业生产托管无法代替土地流转完全实现农业规模化经营,要实现更高水平的农业现代化,必须通过土地流转实现土地经营权的集中。

(二) 农业生产托管与土地流转的互动关系

农业托管组织的出现对家庭农场构成正反两个方面的影响。一方面,接受托管服务可以提高农户在土地流转前的土地净收入,这会导致农户在出租土地时要求更高的地租,从而使家庭农场承担更高的土地租赁成本。另一方面,托管组织服务的土地面积大于家庭农场,则接受生产托管可以提高家庭农场的地租前土地净收入。

我们将证明,负面影响总是超过正面影响,即托管服务的出现会导致家庭农场的地租后净利润下降。与此同时,由于家庭农场的土地经营面积大于农户,因此其相对农户始终具有规模优势,可以确保家庭农场的地租后净利润始终为正。这意味着,家庭农场不会被托管组织挤出,二者可以实现共存。

1.托管服务出现对家庭农场的负面影响

农户愿意接受的地租等于其在土地流转之前所能获得的土地净收入。如果不存在农业生产托管,地租等于农户在自耕模式下的土地净收入。如果存在农业生产托管,则地租等于农户在托管模式下的土地净收入。根据定理5,农户在托管模式下的土地净收入高于其在自耕模式下的土地净收入。因此,托管服务的出现使得农户在进行土地流转时面临更高的机会成本,从而会要求更高的地租。

由此可知,农业生产托管服务的出现,导致家庭农场必须支付更高的地租才能从农户获得土地经营权。

2.托管服务出现对家庭农场的正面影响

家庭农场同样也可以选择是否接受托管服务。如果不接受托管服务,则家庭农场自行决定的投入规模,此时其地租前单位面积土地最大净收入为il,由公式(12)给出。如果家庭农场接受托管服务,其地租前单位面积土地最大净收入记为,由式(18) 给出。

由此可知,由于托管组织服务的土地面积大于家庭农场,接受农业生产托管服务可提高家庭农场的地租前土地净收入。

3.托管服务出现对家庭农场利润的最终影响

托管组织出现前后,家庭农场净利润的比较如下。如果不存在托管服务,根据式(8)、式(12),家庭农场的单位面积土地净利润如下:

如果存在托管服务,则家庭农场在托管模式下的单位面积土地净利润记为,由式(21) 给出:

由此可知,农业生产托管的出现会导致家庭农场地租后净利润下降,但由于家庭农场相对农户始终更具规模优势,因此家庭农场和托管组织可以共存。

总结以上结论,可得以下定理。

定理6 农户在托管模式下的土地净收入高于其在自耕模式下的土地净收入,因此农业生产托管服务的出现,会导致家庭农场必须支付更高的地租才能从农户获得土地经营权;由于托管组织服务的土地面积大于家庭农场,因此接受农业生产托管服务可提高家庭农场的地租前土地净收入;农业生产托管的出现会导致家庭农场地租后净利润下降;尽管农业生产托管的出现给家庭农场带来了经营压力,但并不能将后者挤出农业体系,二者可以共存。

定理6 第一点所指出的结论为实证研究所支持,康晨等(2020) 发现,农业生产托管服务促进了农村土地流转租金的上涨。第二点的结论也与现有实证研究的发现一致。董欢(2017) 实证研究发现,对规模经营主体而言,托管服务的价值在于降低生产成本,以获取更有效的规模经济效应,其决策的关键是托管服务和自购农机的交易成本比较。第三点背后的经济直觉如下。由于Tg>Tl,托管服务出现前,家庭农场的土地经营面积大于农户,家庭农场在产出型资本和效率型资本上的投入均大于农户,因此家庭农场在产出水平和生产效率两个方面都比农户更有优势。托管服务出现后,农户和家庭农场均接受托管服务,因此二者效率型资本的投入均由农业托管组织决定,在效率型资本上家庭农场相对农户的比较优势消失,家庭农场净利润下降,对通过土地流转实现土地经营权集中有抑制作用。

(三) 对农业生产托管服务进行财政补贴产生的影响

(1) 对农业生产托管进行补贴的必要性。根据定理5,农户在托管模式下的土地净收入高于其在自耕模式下的土地净收入。如果托管服务的价格足够低,使得农户在托管模式下可以获得正的土地净收入,那么农户会自愿地接受托管服务,此时没有必要对托管服务进行财政补贴。如果托管服务的价格不够低,使得农户在托管模式下土地净收入为负,那么为了降低托管服务价格,政府的财政补贴就是必需的。此时,如果没有财政补贴,农户没有意愿接受托管服务。因此,针对小农户托管服务的财政补贴是否必要,取决于农户在托管模式下的土地净收入状况。

(2) 对农户接受托管服务的差异化补贴的影响。所谓差异化补贴,是指政府对不同土地经营主体接受托管服务进行不同力度的财政补贴,这会导致不同主体接受托管服务时的价格不同。现阶段财政补贴主要针对小农户接受托管服务①2019 年农业部和财政部联合发布的《关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》 要求服务对象要进一步突出小农户,项目任务实施县安排小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积,占比应高于60%。,可使小农户以更低的价格获得托管服务,其目的是提高其农业生产的机械化水平和小农户的土地净收入。但是,差异化补贴会导致农户在托管服务中获益超过家庭农场,导致家庭农场在租赁土地时支付更高的租金,增大家庭农场经营难度、压缩其利润空间。如果财政补贴过高,则农户在托管模式下的土地净收入甚至可能高于家庭农场的地租前土地净收入。此时,家庭农场的净利润为负,家庭农场将失去生存基础。此外,差异化财政补贴提高了农户在托管模式下的土地净收入,也会激励更多农户采用托管模式经营土地,而非将土地流转给家庭农场。这会造成更多土地以农户为单位进行耕种,阻碍土地流转实现经营权集中的进程,最终将阻碍土地产出水平的提升。

六、结论与对我国农业未来发展方向的启示

近年来,中央1 号文件多次强调农业生产规模化是实现农业现代化的前提。土地流转和农业生产托管是我国农业规模化经营的两条实现路径。本文讨论了与之相关的一系列重要问题,并得到以下结论。

第一,土地流转和农业生产托管两条路径之间存在显著差异。通过土地流转,可同时实现土地经营权集中和生产过程集中,因此可以同时促进产出型和效率型两类资本的投入,提高土地产出水平和农业生产效率,实现高水平的农业规模化经营。通过农业生产托管,虽然可以实现生产过程集中,进而提升农业生产效率,但由于无法实现土地经营权集中,且托管服务的价格与土地产出水平脱钩,因此难以促进产出型资本投入,并且难以提高土地的产出水平,仅能实现低水平的农业规模化经营。因此,农业生产托管无法代替土地流转,也无法完全实现土地规模化经营的效果。第二,农业生产托管的出现降低了家庭农场相对农户的比较优势,压缩了家庭农场的利润空间。但是,农业生产托管出现之后,家庭农场相对农户仍然具有规模优势,家庭农场依然可以获得正的净利润,因此家庭农场不会被托管组织挤出。第三,对托管服务的财政补贴提高了农户接受农业生产托管的意愿,降低了农户抛荒土地的概率,但针对小农户的差异化财政补贴会导致家庭农场相对农户的比较优势下降、家庭农场经营压力增大。综上,农业生产托管是低水平的规模化经营,农业生产托管的出现对通过土地流转实现土地经营权集中的进程有负面影响;对农业生产托管的补贴,特别是针对农户的差异化补贴,进一步阻碍了通过土地流转实现经营权集中的进程。

本文的分析对我国农业政策的制定和农业现代化的未来发展方向有如下启示。

第一,提升土地产出的关键在于提高产出型资本投入,通过土地流转可实现经营权集中,提高产出型资本投入,从而提高土地产出水平;而农业生产托管仅能实现生产过程集中,难以提高产出型资本投入,因而难以提高土地产出水平。尽管目前土地流转的发展遇到瓶颈,但从长远来看,为了提高粮食产量,确保粮食安全,实现我国农业现代化,依然应以推动土地流转为主要发力方向。

第二,在城市化和工业化造成农业劳动力成本高企的背景下,农业生产托管是推进农业机械化、规模化的重要组织形式。但是,农业生产托管的推广会与土地流转发生一定程度的冲突,会影响农户对于经营方式的选择,可能阻碍土地流转进程,从而影响土地经营权的配置方式,延缓土地配置向更高质量方式转变。因此,农业生产托管的推广关乎农村土地产权关系和土地配置方式的转变,需要政策制定者以高度慎重的态度来进行研究和处理。在推广农业生产托管时,应当注意保护家庭农场和集体农业工厂等采用土地流转组织形式的积极性。

第三,由于托管服务价格与土地产出脱钩,农户与托管服务机构之间存在代理问题,导致农业托管组织缺乏进行产出型资本投入的动力。因此,增强托管服务价格与土地产出之间的联系,是解决产出型资本投入不足的另一途径。通过收益分配机制设计,将农业托管组织的收益与土地农业收益联系在一起,可在一定程度上解决农户与托管组织之间的代理问题,从而增强农业托管组织进行产出型资本投入的动力。

第四,为了推广农业生产托管,政府对农户接受农业生产托管进行了财政补贴。在此过程中,需要认真研判补贴的必要性,防止财政资源浪费,特别是差异化补贴对农户土地流转意愿的负面影响需要被认真对待。补贴政策实际上影响着我国未来农村土地经营权的分布格局。如果农业生产托管成为主流生产方式,则我国农业经营主体将以小农户为主,大规模农业经营主体难以出现,这对于我国农业现代化的实现有不利影响。