ICU重症气管切开机械通气患者无隙衔接护理的临床效果观察

2022-12-27张雪英郑燕兰朱海引梁华

张雪英 郑燕兰 朱海引 梁华

危重患者需要入住ICU接受更加专业化治疗,气管切开术是ICU常见治疗措施之一,能够维持呼吸道通畅,在ICU应用广泛[1]。但气管切开会使患者丧失对吸入气体的温化、湿化、净化等功能,呼吸系统防御功能因此而下降,导致感染风险增加,再加上疾病给患者带来的身心痛苦,会严重影响机体康复进程[2-3],故对ICU重症气管切开机械通气患者施以系统化全面护理的必要性日益凸现[4]。无隙衔接护理为全程连续无空隙护理,在提升护理质量方面已证实具有实效[5],本研究尝试将之应用于ICU重症气管切开机械通气患者,效果较好。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年1—12月入住于ICU且行气管切开、机械通气治疗的重症患者100例为研究对象,纳入条件:入住ICU且接受气管切开机械通气治疗、首次气管切开重症患者;意识模糊或昏迷患者;颈部无损伤;患者及家属知情同意。排除条件:患者无自主呼吸;颈部结构异常,有颈部出血倾向者。按照组间基本特征具有可比性的原则分为对照组和观察组,每组50例。对照组中女20例,男30例;平均年龄54.57±10.36岁;急性生理和慢性健康评估平均19.52±1.32分;原发病种:感染性休克17例,急性呼吸窘迫综合征6例,颅脑损伤19例,多发伤8例。观察组中女21例,男29例;平均年龄54.82±10.17岁;急性生理和慢性健康评估平均19.67±1.23分;原发病种:感染性休克18例,急性呼吸窘迫综合征6例,颅脑损伤17例,多发伤9例。两组上述资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 接受常规护理,①病房环境。以紫外线灯对病房进行消毒,60 min/次,2次/ d,每2 d进行1次病房微生物监测。②术前准备。备齐气管切开等急救用药用物,术前15 min吸氧,及时清理气道口腔分泌物、声门下积液。③术中垫高双肩10~12 cm,将气管、颈前区居于正中位,充分暴露术野,吸净气道分泌物。④妥善固定气管切开套管,定时检查系带的松紧度,使其处于可容纳1指状态,用死结行系带固定。⑤密切观察患者的生命体征,每日采用3%过氧化氢进行口腔冲洗与擦拭。采用0.45%氯化钠、无菌蒸馏水、1.25%碳酸氢钠进行持续性气道湿化。⑥管饲饮食,保持营养均衡,保证每日维生素、蛋白质的摄入量。⑦插管舒适护理。协助患者头部稍后仰,严密观察气管插管深度,妥善固定牙垫,防止患者将导管咬扁,每1~2 h放气1次,5~10 min/次。⑧采用改良深部吸痰法吸痰,尖端超过套管顶端5 cm,标记吸痰管长度,保持在人工气道末端的上缘水平,撤回吸痰管后需记录长度,后续吸痰至该长度时,放缓插入速度。

1.2.2 观察组 在对照组基础上接受无隙衔接护理干预。

(1)组建无隙衔接护理小组:由1名护士担任组长,负责无缝隙护理工作计划的制订和工作安排,5名业务能力较强的责任护士组成护理小组,以无隙衔接护理为主题,对ICU重症气管切开机械通气患者进行全面评估,结合实际情况制订无缝隙护理方案。

(2)无隙衔接护理实施:组长依据实际工作需要,提前1周将无隙衔接护理计划内容“住院期间减少患者并发症发生、改善患者消极情绪的计划”上传,严密观察是否出现皮下气肿、渗血、支气管痉挛、切口感染等症状,局部渗血处可喷洒肾上腺素,亦可用凡士林、碘仿纱布填压处置,发现气道间断渗出新鲜血性液,可能有动脉破裂风险,及时汇报给医师,及早处理。指导督促清醒者做深呼吸、有效咳嗽等,每2 h更换体位1次,辅以叩胸、胸部震颤等护理,以促进排出呼吸道分泌物。每天视频或面对面向家属告知患者情况,指导、鼓励家属以视频语音等干预方式唤醒昏迷患者。

(3)加强护理安全无缝隙:护士长与护理质控小组共同查房,对患者病情进行全面评估,对各项细节管理和规章制度进一步完善,包括器械、仪器和药品管理等,组建非计划拔管等应急小组,按需吸痰,确保呼吸道通畅。

(4)质量监控:及时交接器官切开患者的管理情况,对发现的问题进行全面分析、探讨,找寻发生的原因,针对性进行改进。

1.3 评价指标

(1)比较两组术后血肿、皮下气肿、支气管痉挛、切口感染等并发症发生率。

(2)统计两组机械通气时间、ICU住院时间。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0统计学软件处理数据,计数资料计算百分率,组间率的比较采用校正χ2检验;计量资料以“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

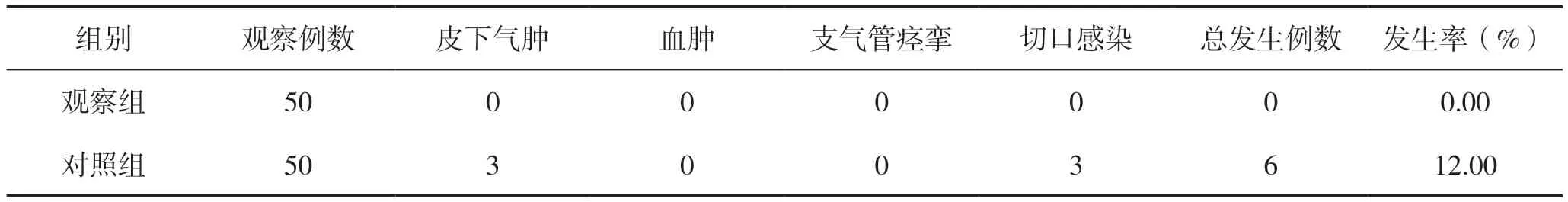

2.1 两组患者术后并发症的发生率比较

观察组术后并发症总发生率低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者术后并发症发生率比较

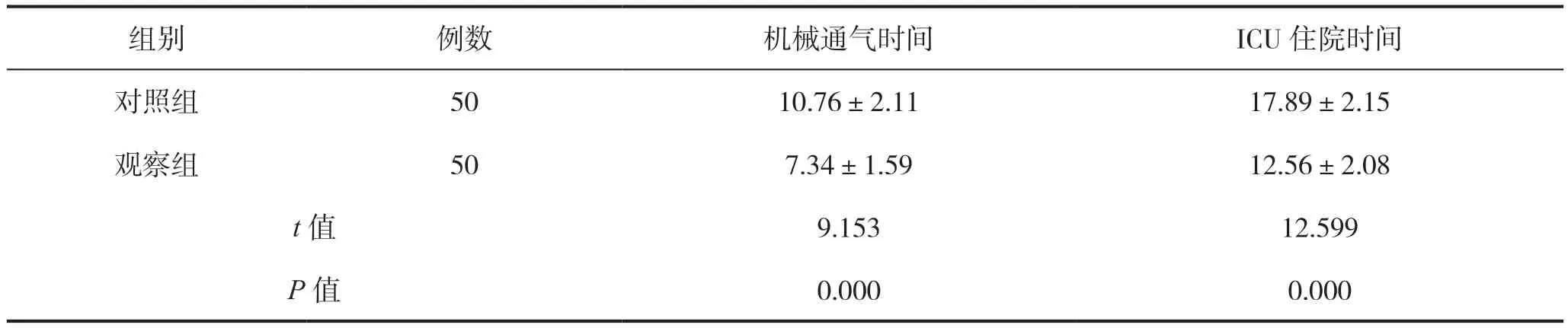

2.2 两组机械通气时间、ICU住院时间比较

观察组机械通气时间、ICU住院时间均短于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组机械通气时间、ICU住院时间比较(d)

3 讨论

ICU重症患者行气管切开机械通气能够有效缓解呼吸道阻塞症状,保证有效通气,增加气体交换量,保持呼吸道通畅[6-7]。但气管切开会导致患者呼吸道生理结构改变,若护理不当,易引发血肿、切口感染等并发症,加重患者身心痛苦,影响疾病治疗和康复[8]。因此,加强对ICU气管切开机械通气重症患者的护理干预尤为重要。

无隙衔接护理坚持以患者为中心,依据病情和护理需求制订针对性护理方案,住院期间给予患者一体化、连续性的无缝隙护理干预。本研究结果显示,观察组机械通气时间、ICU住院时间短于对照组,并发症发生率低于对照组,差异均有统计学意义。提示无隙衔接护理可降低ICU重症气管切开机械通气术后并发症发生率,促进患者康复。与杨冬玲等[9]取得了一致性研究结果。分析原因在于:采取无隙衔接护理,通过成立专业的无缝隙护理小组,预防术前、术中和术后并发症或不良事件的发生,较常规护理更具针对性、及时性。班班床头交接,保证了无隙衔接护理。

术前加强病房空气消毒管理,能够减少病房空气致病菌菌群数量,预防呼吸道感染以及交叉感染的发生[10-11]。对于意识模糊的患者,术后及时告知手术情况,满足其信息需求。加强排痰护理,不仅能够保证呼吸道通畅、气道清理效果,还可最大限度地减轻气道黏膜损伤,提高患者舒适度[12]。采用0.45%氯化钠溶液+盐酸氨溴索雾化吸入,6 次/日,进行气道湿化,促进排痰[13],肺组织换气量增加,脑组织得到足够的氧气供应,有效缩短了机械通气时间、ICU住院时间。

综上所述,采用无隙衔接护理对ICU气管切开机械通气重症患者施加干预,强化并重视对不安全事件的管理,做好相应预防控制,提供持续性服务,有利于患者早日康复,是安全有效的,可减少皮下气肿、切口感染等并发症发生率。