温中散寒法治疗脾胃虚寒胃溃疡的临床研究

2022-12-26叶斌钟晓娟

叶斌,钟晓娟

赣州市中医院,江西 赣州 341000

胃溃疡是以节律性餐后、慢性、周期性上腹部疼痛为主要表现的胃黏膜局部损害疾病,患者可有烧灼样胀痛、钝痛、酸痛等症状;全球发病率约为10%,在伴有胃肠道基础疾病患者中,胃溃疡发病率达25%,约2%~5%患者可能发生癌变[1-2]。目前胃溃疡发病机制尚不明确,认为可能与防御与攻击因素失衡相关。目前用于胃溃疡的药物较多,但彻底治愈胃溃疡较为困难,有研究证明胃溃疡治愈后复发率高达60%~80%,且患者可出现耐药性、长期服药产生副作用等,给患者心理、经济产生较大压力[3]。因此,通过辨证论治,对于胃溃疡患者采用中西医结合治疗的方法,对缓解患者症状、促进溃疡愈合、减少复发以及并发症方面有着较好的疗效。基于此,本研究以温中散寒为治则,予以理中汤加减联合隔姜灸治疗脾胃虚寒型胃溃疡,证实其临床的有效性,为进一步研究及推广奠定基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021 年7 月至2021 年9 月期间于赣州市中医院接受治疗的胃溃疡(脾胃虚寒)患者90 例为研究对象。按照随机数字表法将其分为A 组、B 组、C 组各30 例。A 组男18 例,女12 例;年龄范围21~67 岁,年龄(42.15±5.65)岁;病程范围2 个月~3 年,病程(2.15±0.45)年。B 组男16 例,女14 例;年龄范围22~68 岁,年龄(42.38±5.72)岁;病程范围2 个月~4 年,病程(2.21±0.48)年。C 组男15例,女15 例;年龄范围23~68 岁,年龄(42.23±5.68)岁;病程3 个月~4 年,病程(2.25±0.46)年。三组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。诊断标准中西医诊断:符合胃溃疡[4]诊断标准。中医诊断:符合脾胃虚寒型[5]标准,主症:胃痛隐隐、饥饿或遇寒加重,进食或得温后则缓解,喜暖喜按;次症:神疲倦怠,面色不华,食少便溏,四肢不温等;舌脉:苔薄白,脉细弱。

1.2 纳排标准

(1)纳入标准:①符合上述中西医诊断标准;②首次诊断为胃溃疡;③具有良好认知及沟通能力,可配合研究;④患者签署知情同意书。(2)排除标准:①合并胃部器质性病变者;②入组治疗前2 周接受与疾病相关治疗者;③急性穿孔、瘢痕性幽门梗阻及应激性溃疡者。

1.3 方法

A 组患者予以泮托拉唑钠肠溶片(湖北济安堂药业股份有限公司,国药准字H20084498,规格:40 mg),40 mg/次,1 次/d,早餐前半小时服用,连续服用8 周。B 组患者在A 组基础上,加以理中汤加减口服,具体药物有:干姜15 g、生姜15 g、党参15 g、桂枝10 g、白术15g、陈皮10 g、法半夏10 g、木香5 g、砂仁15 g、炙甘草5 g,免煎颗粒,水冲服,3 次/d,连续治疗8 周。C 组患者在B 组治疗基础上,加以隔姜灸,具体方法:嘱患者仰卧位,取厚0.3 cm 姜片置于神阙穴、足三里穴、关元穴位上,将2.0 cm×1.5 cm 艾炷放于姜片上进行隔姜灸,期间适当调整施灸高度,以局部皮肤温热不烫为度,待艾段完全燃尽后取下艾灰,每穴灸3 壮,3 穴同时进行。2 次/d,共治疗8 周。

1.4 观察指标

(1)中医症候积分:于治疗前后根据胃溃疡脾胃虚寒型主次症及舌脉变化情况进行评估,主症、次证依据严重程度无、轻、中、重分别记0、2、4、6 分,0、1、2、3 分,舌脉根据有、无,记0、1 分。积分为各症状评分之和,积分越高则症状越严重。(2)溃疡变化:治疗前后根据《中医新药临床研究指导原则》[6]中胃镜检查疗效标准评价。溃疡及周围炎症消失为痊愈;溃疡消失仍有炎症为显效;溃疡缩小在50%及以上为有效;溃疡面缩小在50%以下或有扩大则为无效。总有效=痊愈数+显效数+有效数。(3)复发:三组患者治疗后进行为期半年的跟踪随访,记录溃疡复发(《消化性溃疡中医诊疗专家共识》[7]中胃溃疡诊断标准,胃镜检查确诊)情况。(4)安全性:包括不良反应(恶心呕吐,头晕,失眠等)、三大常规、肝肾功能、电解质及凝血功能情况。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 中医症候积分对比

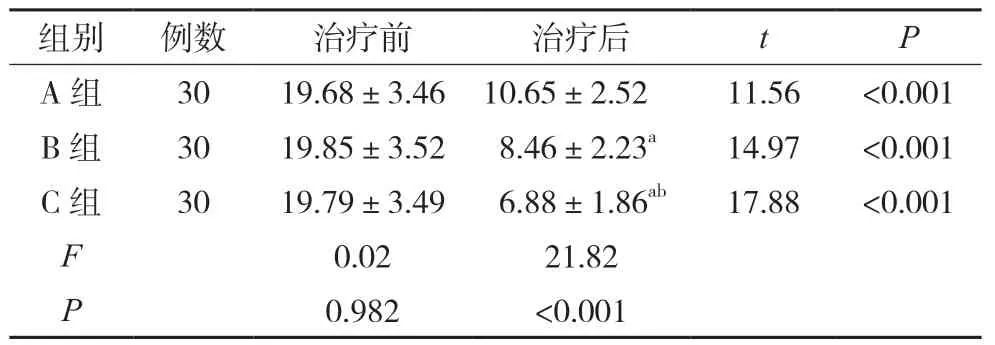

治疗后三组中医症候积分均低于治疗前,且A组最高、B 组次之、C 组最低(P<0.05)。见表1。

表1 三组胃溃疡脾胃虚寒型患者治疗前后中医症候积分对比() 分

表1 三组胃溃疡脾胃虚寒型患者治疗前后中医症候积分对比() 分

注:与A组比较,aP<0.05;与B组比较,bP<0.05。

2.2 溃疡变化评估对比

C 组治疗总有效率最高,B 组次之,A 组最低(P<0.05)。见表2。

表2 三组胃溃疡脾胃虚寒型患者治疗后溃疡变化评估对比[例(%)]

2.3 复发对比

治疗后6 个月内A 组复发9 例(30.00%),B 组复发4 例(13.33%),C 组复发2 例(6.67%),A 组复发率最高,B 组次之,C 组最低(χ2=6.19,P=0.045)。

2.4 安全性对比

三组患者治疗前后三大常规、肝肾功能、电解质及凝血功能均未出现异常。A 组出现2 例(6.68%)恶心干呕,B 组出现3 例(10.00%)恶心干呕,C 组出现1 例恶心干呕,2 例皮肤潮红,共3 例(10.00%),三组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.30,P=0.861)

3 讨论

中医学中将胃溃疡归属于“胃脘痛”“反酸”等范畴,病机为饮食不节,劳倦内伤,情志不畅,至脾胃虚弱,抑或外邪入侵,伤及脾胃,致脾气虚弱,中焦失和,脾阳不足,胃络受损所致[8]。故胃溃疡以脾胃虚寒型最为多见。脾胃虚寒型多因久病累及脾阳,而脾胃虚寒则致胃脘痛,且脾为生化之源,脾虚则致气血不足,血运无力,机失所养,故神疲倦怠,而脾阳不足则寒邪内生,吐酸,舌苔薄[9]。故中医治疗脾胃虚寒胃溃疡应实施温中健脾,和胃止痛之法。

理中汤中党参可健脾益气,温阳除湿;白术可健脾和胃,燥湿利水;生姜、干姜可温中散寒、回阳通脉;陈皮可理气健脾、燥湿化痰;法半夏可行气开脾,燥湿化痰;木香可健脾消食,疏肝理气;砂仁可化湿行气,醒脾和胃,炙甘草可健脾益气,清热解毒[10]。诸药合用,共奏健脾益气,温中散寒,通络止痛功效。隔姜灸属于一种中医外治方法,是在艾炷下面放置姜片作为隔热物的一种灸法,而生姜可驱寒发表,调和营卫,在艾灸温热的作用下可进一步提升姜片功效,发挥温经散寒、止呕解表、舒筋活络功效[11]。本研究将理中汤与隔姜灸应用于脾胃虚寒胃溃疡患者治疗中,结果发现,治疗后C 组中医症候积分低于B 组,A 组,治疗总有效率高于B 组,A 组。说明给予脾胃虚寒胃溃疡患者温中散寒法治疗可提高疗效,改善临床症状,促进溃疡面愈合。分析其原因为,现代药理学研究指出,理中汤可抑制胃酸分泌,保护胃黏膜,促进溃疡愈合,且该药能够促进胃肠蠕动及排空,促进胃肠道不适症状的改善[12]。隔姜灸取神阙穴,该穴于脐正中,此处艾灸可温通经脉,健脾补气;足三里穴为胃病治疗常见穴,艾灸此穴可健脾益胃,和中补气,温中散寒;关元穴为补益、保健要穴,艾灸此穴可补阳益气。且有研究指出,刺激足三里穴可增强机体免疫力及抗病毒能力,可抵御胃肠道致病菌对胃黏膜的损伤,起到保护胃黏膜,促进溃疡面愈合的作用[13]。此外,本研究治疗后随访半年发现,C 组复发率低于B 组、A 组,提示温中散寒法可降低脾胃虚寒胃溃疡患者复发率。可能因温中散寒法能够从脾胃虚寒胃溃疡病机及整体出发,辨证论治,实施中药内服,艾灸外治的内外兼治法,提高治疗效果,从根本治愈疾病,可达到标本兼治目的,能够较好地调节患者脾胃功能,促使患者脾胃维持一个良好的状态,继而降低胃溃疡复发风险[14]。本研究在温中散寒法治疗胃溃疡的安全性中发现,三大常规、肝肾功能均未见异常,仅出现轻微不适症状,且B、C 组不良反应较A 组略高,考虑可能因C 组实施的隔姜灸过程中,因温度或距离没有控制得当,导致患者皮肤表现出现潮红情况,而B 组在A 组基础上增加理中汤的服用,服用中药可能会引起的患者出现轻微的恶心呕吐。但停止治疗后症状均消失,提示温中散寒法在胃溃疡患者治疗中安全性较高。

综上所述,温中散寒法可促进脾胃虚寒胃溃疡患者溃疡面的愈合,改善临床症状,降低复发率,且治疗具有较高安全性。