詹姆斯·费伦“叙事进程”概念的厘清与辨析

2022-12-25宋伊靖山东大学济南250000

⊙宋伊靖[山东大学,济南 250000]

美国叙事文学研究协会前主席詹姆斯·费伦(James Phelan)作为“芝加哥学派”第三代的领军人物,是当代修辞叙事学领域最具影响力的代表性学者,参与并促成了叙事理论从经典到后经典的范式转移。“叙事进程”在其理论六大核心论题中占有重要地位,既紧密联系着人物的维度与功能,又关涉读者的判断,进而影响叙事的美学与伦理。但这一概念至今尚有模糊含混之处。值得注意的是,费伦于2012 年与四名学者合作出版《叙事理论:核心概念与批评性辨析》(Narrative Theory:Core Concepts and Critical Debates.以下简称《叙事理论》),在这本书中,他对“进程”这一概念进行重要的修改与理论完善。本文拟立足此书,参考费伦其他著作及相关研究文献,对“叙事进程”相关概念进行了简要的阐述,并试图对各类阐释中出现的矛盾费解之处进行辨析。

一、费伦的叙事进程概念

叙事进程概念的提出本身是一个过程。费伦最早提出这个概念是在1989年版《阅读人物,阅读情节:人物、进程及叙事阐释》(Reading People,Reading Plots:Character,Progression,and the Interpretation of Narrative)一书中。在此书中,费伦认为进程是“一个动态事件,必须在讲述和接受两个方面随着时间而运动”①,这一定义将叙事进程规定为一个包含叙述者的讲述与读者的接受两方面的事件,并强调了其中的动态特性。在1996年版《作为修辞的叙事:技巧、读者、伦理、意识形态》(Narrative as Rhetoric:Technique,Audiences,Ethics,Ideology)一书中,费伦较为详细地阐释了“叙事进程”这一术语,认为进程指叙事建立起自身逻辑运动的方式及叙事邀请读者参与做出各种不同的反应的“动态经历”②。这两部著作为日后对叙事进程的研究奠定了基础。然而事实上,费伦曾至少八次在其论著中提到“进程”这一术语。

总的来说,费伦所说“进程”实际上是指叙事自身的逻辑运动及在运动中吸引读者阅读兴趣并邀请其进行阐释与反馈的机制。

“进程”的提出部分源自费伦对情节理论的研究,与“情节”相比,“进程”这一概念,一方面在事件发生先后顺序与因果关系之上,突出对叙述策略与技巧的重视,“对于叙事文组织的更大原则的不同思考方式引出我们关于进程的概念”③,“我们感兴趣的是故事时间与话语时间关系的特定的叙述控制”④;另一方面,引入对读者反应的关注,聚焦读者对文本的接受,考察读者与叙事的交流。虽然费伦的理论倾向于研究作者、文本与读者反应之间“循环往复”的互动关系,但“进程”这一概念的提出更突出的意义在于对“读者”阐释经验的关注,“在费伦的眼里,叙事是读者参与的发展进程,是读者的动态经验”⑤,读者在阅读中进行即时的分析与判断并随着阅读过程逐步深入,读者的能动性(作者的读者可以对叙述者的价值观作出评价,而有血有肉的读者则理论上可以评判作者)和对阐释的积极参与使叙述进程的研究具有了强烈的动感。

在2006 年的论文《文学叙事研究中的修辞美学及其他论题》(Rhetorical Aesthetics and Other Issues in the Study of Literary Narrative)中,费伦首次明确进程是“文本动力与读者动力的综合”⑥,在最新的《叙事理论》中,费伦则进一步阐明文本动力(textual dynamics)指“文本从开始指向中间直至结束的运动逻辑”⑦,读者动力(readerly dynamics)则是“读者对这一运动的现实体验”⑧,参考其先前对进程的阐述,读者动力或许还应加上,或者说更侧重于读者对文本的“兴趣”与“反应”。

在此基础上,受亚里士多德情节理论的影响,费伦将叙事分为开始、中间、结尾三部分,并由此提出进程的四模式十二方面。拉比诺维茨(Peter J.Rabinowitz)将原先三段位的论述修改为对四模式的阐释,避免了费伦理论过于琐碎细分以致概念重叠雷同的现象。第一组模式为展示-展示-展示/结束(Exposition-Exposition-Exposition/Closure),提供有关叙事的必要信息,如人物(名单、特征、历史背景)、场景(时间、地点)及重要事件,这些内容通常由标题、序言、提示、后记与尾声等要素构成。第二组模式为启程-航行-抵达(Launch-Voyage-Arrival),侧重情节动力,涉及叙事中全局性不稳定因素和张力的揭示、复杂化和解决/结束。第三组模式为认识(初始化)-交往-告别(Initiation-Interaction-Farewell),更偏重叙述者动力,指隐含作者、叙述者、叙述的读者与作者的读者之间的判断分歧与互动交流。如《永别了,武器》(A Farewell to Arms)中男主人公由对战争的狂热到成为逃兵、恋人死去,逐步意识到战争的破坏性,对故事世界的认知渐与隐含作者相符,突出发展、变替的过程;再如面对推理小说这类作品,读者通常会选择对所有人物的说辞皆保持相对清醒的观望态度,甚至不相信叙述者,因而更倾向于与隐含作者达成共识,从而更容易占据作者的读者的位置(当然他也可能对整个案件深信不疑而成为叙述读者)。第四组模式为登场-中部整合-完结(Entrance-Intermediate Configuration-Completion/Coherence),此时作者的读者与实际的读者共同进行阐释、伦理或审美的叙事判断,受作者叙述影响,实际的读者的判断会逐渐接近作者的读者,正如费伦所指出的那样:“具体的叙事文本清晰或暗暗地建立自己的伦理标准,以便引导读者做出特定的伦理判断。”⑨总体而言,这十二方面的确紧密围绕着沟通文本内外的两组动力及二者的相互纠缠。

二、“文本动力”及其复杂化

费伦在《叙事理论》中指出:“文本运动的逻辑不仅包含事件之间的相互联系,而且包含隐含作者、叙述者、读者的相互关系引起的那些故事层面的动力与话语层面的动力的相互作用。”⑩这里涉及费伦叙事进程理论中的另外两个重要概念,即“不稳定性”(instabilities)和“张力”(tensions,有时也被译为“紧张因素”)。“不稳定性”属于“情节动力”(plot dynamics),“张力”则是“叙述者动力”(narratorial dynamics)的一部分,“情节动力”与“叙述者动力”是费伦在《叙事理论》中首次提出的两个术语,文本动力正是由情节动力与叙述者动力合并而成,这是他在这部2012 年的合著中对“进程”这一概念所作出的重要调整与理论补充。

在《作为修辞的叙事》一书中,费伦曾对“进程”做出如下表述:

进程产生于故事诸因素所发生的一切,即通过引入不稳定性——人物之间或内部的冲突关系,它们导致情节的纠葛,但有时终于能够得到解决。进程也可以产生于话语诸因素所发生的一切,即通过作者与读者或叙述者与读者之间的张力或冲突关系——涉及价值、信仰或知识之严重断裂的关系。⑪

可以看出,费伦此时对自己先前的理论进行了修改,将两方面统一界定为“冲突关系”,以便于把握。不稳定性即故事内的一种不稳定环境,相当于传统术语“情节”,它可能产生于人物之间、人物与他的世界之间以及某个人物自身;张力则涉及话语层面叙事者与读者或作者与读者间的分歧,是保持读者阅读兴趣的关键。申丹认为后者涵盖了文本外的真实作者与读者,所以她指出费伦在采用这一区分时,忽略了自己的修辞模式和结构主义模式的本质差异:前者关注的是阐释经验与文本之间的关系,而后者关注的只是文本自身⑫,当他采用“故事”与“话语”这一文本层面的划分时无疑囊括了某些文本之外的概念从而造成边界模糊与逻辑混乱,因此她将“张力”重新界定为“(不同层次的)叙述者之间或内部的冲突关系,以及叙述者与作者常规之间的冲突关系”⑬,既排除实际读者的影响,又试图将“作者”纳入文本之内。但申丹的这一改动同样有待商榷。费伦在《叙事理论》中严格申明张力“由作者、叙述者、叙述的读者、作者的读者(话语要素)之间认知、理解、价值观念的差异”⑭所引发,这里,他将“读者”明确界定为“叙述的读者”与“作者的读者”且特意注明其关涉“话语要素”,而他在进行文本分析的时候也多谨慎采用“作者的读者”这一术语,在不过分深究的情况下,这基本属于文本之内的概念。唐伟胜也认为“读者”在这里主要指涉“作者的读者”,指出费伦的“进程”概念涉及的是叙事对隐含读者兴趣的确立、深化与解决,由此他认为费伦的进程概念理论上并不涉及“实际的读者”⑮,但这显然是囿于费伦早期表述且将叙事运动简单等同于不稳定性与张力的综合所造成的误解,他试图为费伦辩护,反倒变相佐证了申丹的观点,即费伦在探讨进程时未能有效把握修辞模式和结构主义模式的本质差异。

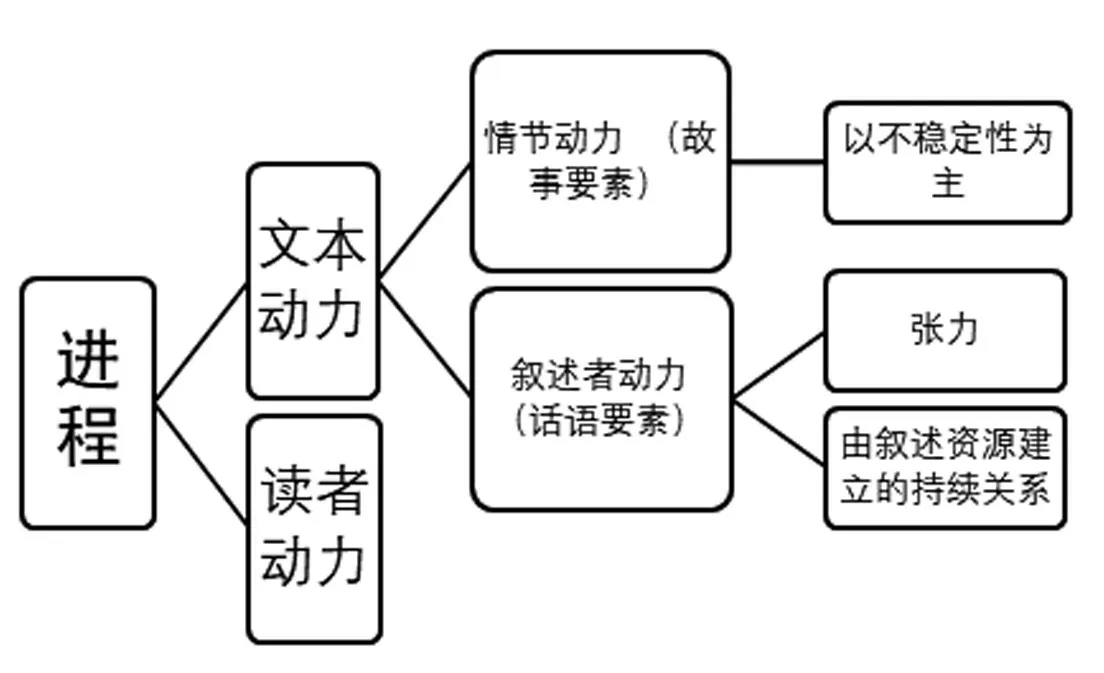

正如上文所述,“不稳定性”与“张力”并不能涵盖“文本动力”,如“叙述者动力”中的“作者利用叙述资源(叙述者与受述者的关系、人物与人物的对话等)所建立的持续关系”⑯大部分并不涉及冲突关系。笔者经过梳理认为费伦的叙事动力学或可表述为下图:

由于理论的不够完善,费伦早先论述进程动力的时候往往只提及“不稳定性”和“张力”,导致后来的学者在进行阐释的时候要么忽视“情节动力”和“叙述者动力”,要么将其直接等同为“不稳定性—张力”,要么在论述时将读者动力也牵扯在内,充分体现出所谓的“错置具体性”问题。

三、“读者动力”:含混的“读者”

既然长期被误认为是读者动力的“张力”实际是叙述者动力的组成部分,那么“读者动力”又该如何解释呢?这里同时涉及一个重要的问题,即“读者动力”中对“读者”的界定。

事实上,费伦在2006 年的论文《文学叙事研究中的修辞美学及其他论题》中才正式提出了“读者动力”这一术语,在此之前多是一些描述性的表达,如“控制观众对展开过程的兴趣和反应”⑰的动态系统,而“不稳定性”和“张力”作为叙事运动的基础即进程得以展开的动力机制早在1996 年便已提出,这在相当程度上造成了阐释的混乱。正如前文所言,申丹最初在探讨“进程”时敏锐发觉费伦在论述不稳定性与张力时可能存在的自相矛盾,于是在此基础上推测费伦所设想的模式当不局限于二者,而是欲借此落脚于“读者”,意图考察读者关于作者的、叙述的、理想的、叙述的、有血有肉的等动态因素的动态反应。换言之,在申丹看来,只要涉及读者不论是哪种读者的动态反应,便都可归入读者动力的范畴。尚必武也将读者动力中的“读者”视为“作者的读者”,并认为叙事进程完全由不稳定性和张力引起,但同时他又根据费伦后期的理论,提出实际的读者同样可以作用于张力的产生与复杂化。他在理解方式上与申丹殊途同归,本质都是试图在仅有不稳定性和张力的基础上维持真实读者的地位与价值。

这是情有可原的,作为与“新批评”、结构主义叙事学秉持针锋相对立场的芝加哥学派的主张,为避免修辞叙事学合法性的取消,必须在理论中留下真实读者的一席之地。正如上文对申丹观点的辨析所指出的那样,费伦起初提出“进程”这一概念时其实并未充分认识到有血有肉的个体读者的重要性,在《作为修辞的叙事》的附录部分,他描述进程沿着两条同时间的轴进行,即“叙事文本的内在逻辑和那个逻辑在自始至终阅读的读者中引起的一系列反应”⑱。直到后来他才逐渐认识到这一问题并对理论不断加以修改完善,将真实读者拉入进程的概念范畴,在《叙事理论》中,费伦将“读者动力”言简意赅地定义为“读者对这一运动的现实体验”⑲,强调真实的个体读者的人生体验与丰富个性在阅读中的介入;进而重新阐释进程十二方面,突出真实读者进入故事世界的想象运动。同时指出叙述者动力之所以是文本动力而非读者动力的组成部分源于它本质上是写入文本的编码,言下之意便暗示了读者动力对文本的超越性。总体而言,费伦的论述最终与申丹最初的猜想(读者的动态反应)不谋而合。可以说,文本动力强调不稳定环境,而读者动力突出读者的反应,二者共同实现了文本内外的交流。

既然牵涉到真实的读者,便面临一个重要的问题,即这些有血有肉的读者究竟会以怎样的方式参与到叙事的动态进程之中。

一种是对作者的读者的推断。以康拉德的《秘密分享者》(The Secret Sharer)为例,费伦认为承认与证明小说中“同性恋”秘密的存在是实际读者所处时代背景影响的结果。这种说法默认对同性恋的了解作为一种“知识”,是在特定社会历史条件下“生成”的,事实上,这些知识一直存在,只是在一定历史时期以后才被大量关注并逐渐应用于对文本的解读,即使康拉德本人或许并未意识到这个潜文本,理想读者的位置却早已预设。或许可以这样说:20 世纪90 年代以前,《秘密分享者》的作者和读者是具有阅读该文本所必需的知识及审美倾向但或许并不在意同性恋议题却不排除已进行了相关联想的人,90年代以后则变成了具备相应知识且对同性恋研究有所了解,甚至掌握一定酷儿理论的批评家。严格意义上并非实际的读者用现实经验建构出了崭新的理想读者,而是读者自身的发掘与完善,是有血有肉的读者在不断接近作者的读者的取位,最终依然要借助后者来实现叙事交流。不难看出,这一过程包含对实际读者复杂个性一定程度的排斥,在试图关涉多样性的真实读者的表层之下隐藏着普遍化与规范化的企图。正如《体验小说》(Experiencing Fiction)一书所关注的核心命题“以相似的方式,体验相同的作品”⑳,费伦对叙事进程的分析终究是想要探讨读者共享阅读的可能,可以说,这一构想最终是要将读者的丰富内涵压缩至读者空间,从而在理论层面倒向认知叙事学的同时潜移默化地取消了费伦学说的某些独到之处。

另一种则是有血有肉的读者凭借个性化的经验、知识、信仰、价值对隐含作者进行评价与判断,衡量叙述的可靠性。如面对海明威《我的老爸》(My Old Man)的悲观结局,身陷困境的读者可能会倍感痛苦,而重拾生活信心的读者则可能认为隐含作者对这一结局的设计或叙述者的结论具有较大的局限性,从而形成多元化的创造性阅读,正如阿加莎《东方快车谋杀案》的结局所引发的广泛而深刻的伦理讨论。然而真实读者能够以或积极或消极或抵抗的姿态面对文本的前提,是他们对隐含作者的价值与信仰、对文本预设的立场有清醒的认知,实际读者首先需要进入隐含读者的位置,至少也要被迫承担起叙述的读者的身份,“叙事判断是从内向外,而非从外向内作出的”㉑,真实读者参与叙事进程的方式令其无形中沦为了文本的附庸。不难看出,修辞叙事学在理论层面实则潜存着对“实际的读者”抵制的可能,但费伦对有血有肉读者个性化经验、立场及其对叙事交流的参与的考量依然颇有见地。

四、结语

值得一提的是,“进程”概念中同样模糊的是“作者”的取位,费伦并未申明真实作者在进程中所处的位置及参与方式。唐伟胜认为这里体现出费伦与查特曼在叙事交流模式认知上的不同,查特曼将隐含作者归入文本内,而其在费伦的模式中则处于文本之外,是真实作者的“标准化形象”㉒,因而费伦的模式使实际作者参与叙事交流成为可能。但是这种说法一方面与唐伟胜自己的观点相冲突㉓,另一方面则再度陷入申丹所指出的概念边界模糊问题。笔者认为这或许可以解释为费伦在理论表述过程中的有意省略,以使自己的修辞叙事理论区别于其导师布斯作者本体论的修辞诗学,从而实现研究重心与立场的再度转向。

或许是出于表述严谨的需要,费伦起初阐释“进程”这一概念时多采用“隐含作者”与“作者的读者”这类术语,以致早年国内部分研究修辞叙事理论的学者误以为其所持的是文本主导的理念。实际上,费伦试图在作者、文本、读者之间找到平衡并将兴趣集中于三者的交流之上,而对实际读者的重视更体现出其学说相较其他后经典叙事学的显著优势。费伦由对人物功能、情节序列与读者兴趣的研究进入对叙事动力即进程的探讨,既免于拘泥于文本内部的封闭性与僵化,又规避读者决定论的弊端,从而实现对传统情节理论与接受美学的超越,为叙事学研究提供崭新的视角。费伦对进程概念的阐释经历了漫长的修改与完善过程,其中的含混部分会不可避免地导向误读,但尽管存在诸多模糊争议之处,其理论依然具有深刻的研究与借鉴价值。

① James Phelan.Reading People,Reading Plots:Character,Progression,and the Interpretation of Narrative.Chicago and London:The University of Chicago Press,1989,p.15.

②⑪ James Phelan:Narrative as Rhetoric:Technique,Audiences,Ethics,Ideology.Columbus:The Ohio State University Press,1996,p90,p90,

③④⑦⑧⑩⑭⑯⑲ David Herman,James Phelan,Peter Rabinowitz,Brian Richadson,Robyn Warhol:Narrative Theory:Core Concepts and Critical Debates.Columbus:The Ohio State University Press,2012:p69,p70,P69,p69,p69,p71,p71,p69.

⑤⑫⑬ 申丹,王丽亚:《西方叙事学:经典与后经典》,北京大学出版社2010年版,第187页,第187页,第188页,

⑥ James Phelan:Rhetorical Aesthetics and Other Issues in the Study of Literary Narrative.Narrative Inquiry,2006年第16期。

⑨㉑ 〔美〕詹姆斯·费伦:《叙事判断与修辞性叙事理论——以伊恩·麦克尤万的〈赎罪〉为例》,申丹译,《江西社会科学》2007年第1期。

⑮㉒ 唐伟胜:《文本、语境、读者:当代美国叙事理论研究》,上海世界图书出版公司2013年版,第118页。第126页。

⑰ 引自尚必武:《詹姆斯·费伦的修辞性叙事理论研究》,上海交通大学博士学位论文,2009年。

⑱ 〔美〕詹姆斯·费伦:《作为修辞的叙事:技巧、读者、伦理、意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2002年版,第173页。

⑳ James Phelan:Experiencing Fiction:Judgments,Progressions,and the Rhetorical Theory of Narrative.Columbus:The Ohio State University Press,2007,p10.

㉓ 若将两类作者都放在文本之外,相当于提到“作者”就必然涉及文本外的因素,但与此同时,唐又完全认同进程仅指涉“叙事的内部逻辑”。