情绪效价对非符号数字空间编码的影响*

2022-12-21王强强楼佳怡冯乐怡邹曲煌

王强强,楼佳怡,冯乐怡,邹曲煌

(湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州 313000)

一、问题提出

自古至今,数字在人类认识世界和建构世界过程中发挥着极其重要的作用。对人脑认知和编码数字特点及规律的研究也是人类更好地使用数字认识和改造世界的基础。因此,随着认知心理学的发展和推进,数字认知研究也进入了认知心理学家们的视野。早在1880年,Galton 就提出数字具有空间属性[1]494-495。后来又有学者提出心理数字线,认为人脑把数字以空间的方式表征在心理数字线上,这进一步印证了数字的空间属性[2]274-278。20世纪90年代,Dehaene等人把大小不等的阿拉伯数字随机呈现给被试,要求被试以按压左右键的方式对数字进行大小分类或奇偶性分类,结果发现,不管分类数字大小还是奇偶,被试总是用左手对小数字表现更快反应,用右手对大数字表现更快反应。Dehaene等人随后把数字分类中出现的这种稳定的现象称为空间—数字反应编码联合效应(Spatial-Numerical Association of Response Codes effect),简称SNARC效应[3]371-396[4]626-641。SNARC效应的发现为数字空间属性提供了更为直接的证据,因此学者们便把SNARC效应作为判断刺激是否在人脑中以空间方式进行编码的标准,并在数字认知研究领域得到了广泛应用[5]759-765[6]1320-1330[7]1-8[8]1-7[9]440-443。

Dehaene等人在阿拉伯数字分类中捕获到SNARC效应以后,很多学者采用不同类型的符号数字(如中文数字、法文数字)、非符号数字(如手指数字、点集)和含有量变信息的其他刺激(如不同亮度的图片)对SNARC效应进行验证性和拓展性研究,发现SNARC效应不是阿拉伯数字加工中特有的现象,其普遍存在于各种形式的符号数字、非符号数字和含有量变信息的其他刺激的加工之中[10]364-370[11]57-62[12]58-62。当然,SNARC效应也具有一定的灵活性,会随着实验情景、刺激特点和被试文化习惯等因素的变化而反转或消失[13]228-233[14]271-279[15]618-623[16]16-28[17]352-363。比如王强强等人把同等比例的数字和字母混合后随机呈现给被试的研究发现,数字和字母混合呈现消除了数字加工中的SNARC效应[11]57-62。金桂春等人要求被试把随机呈现的数字想象成西经经度数并判断位于西经50度左侧还是右侧时,数字加工中出现了反转的SNARC效应[13]228-233。同样,从右向左阅读和写作的被试在数字分类中也会出现反转的SNARC效应[14]271-279。对于SNARC效应的起因,Dehaene等人最初采用心理数字线假设进行解释,认为数字在长时记忆中的心理数字线上的空间表征导致了SNARC效应[3]371-396。但是,长时记忆中的心理数字线假设无法解释SNARC效应的灵活性。因此,van Dijck后来用工作记忆理论对SNARC效应进行了解释,认为人们在数字加工过程中,会在工作记忆中在线建构起数字的空间表征。数字在工作记忆中的在线空间建构最终导致了SNARC效应的发生[18]761-771[19]114-119[20]1-11。

情绪认知的相关研究发现,情绪可以调节人类注意,对人类认知有着极其重要的影响作用[21]153-160[22]1-17[23]1003-1017。比如Yamaguchi以蜘蛛和花为刺激启动被试的正性情绪和负性情绪后考察了情绪效价对Simon效应的影响,结果发现积极情绪可以增加Simon效应,而负性情绪则会抑制Simon效应[20]1-11。尽管已有研究从刺激特点、实验情景和被试文化等方面考察了SNARC效应的灵活性,但是鲜有研究考察情绪效价对SNARC效应的影响。花作为一种美好的事物能够引起人们积极的情绪反应,而蜘蛛往往令人害怕,会引起负性的情绪反应。这两者可以用来诱发个体的正性和负性情绪,其有效性在相关研究中得到了证实[23]1003-1017。因此,本研究拟向被试随机呈现数量不等的花或蜘蛛,用花和蜘蛛分别诱发个体的正性情绪和负性情绪,在要求被试完成花和蜘蛛数量分类的任务中,考察情绪效价对非符号数字空间编码的影响,进一步基于情绪视角揭示数字空间编码的认知机制。

二、实验1:蜘蛛数量分类中的SNARC效应

(一) 实验目的

实验1拟采用不同数量的蜘蛛作为非符号数字来诱发被试的负性情绪,要求被试以按压左键或右键的方式分类蜘蛛的数量,深入考察负性情绪的诱发对非符号数字空间编码的影响。

(二)方法

1.被试

采用广告招募的形式招募38名(4名男性、34名女性)大学生参加实验。年龄范围为19~25岁,平均年龄为19.74岁(SD=1.01)。所有被试视力或矫正视力正常,且自愿参加实验,实验结束后获取少量感谢报酬。

2.材料和仪器

1~5只(3只除外)数量不等的蜘蛛作为本实验使用的非符号数字。为了最大限度减小刺激图片表面积差异对实验结果的干扰,借助photoshop软件把数量不等的蜘蛛均摆放在120*80像素的白底图片之上,详见图1。实验程序用E-prime 1.1编写,在14英寸E470联想笔记本电脑上运行。屏幕分辨率是1 380*800像素,刷新频率为60Hz。

注:第一行蜘蛛为实验1材料,第二行花朵为实验2材料。图1 本研究使用的刺激材料

3.实验设计

采用2(反应手:左手,右手)×2(数字大小:小于3,大于3)被试内设计,因变量为反应时。

4.实验程序

实验程序用E-prime 1.1编写,在笔记本电脑上运行。实验开始后首先在显示器中央出现红色的“+”注视点500 ms,接着注视点消失,并在注视点的位置随机出现上述实验材料中的一幅蜘蛛图片,要求被试看到图片后,判断呈现的图片中的蜘蛛数量小于3还是大于3只,并用左手或右手按相应的键予以快速反应。被试反应结束后出现空屏1 500ms后进入下一试次。被试若在3 000ms内未做任何反应的话将自动出现空屏,并持续1 500ms后进入下一试次。整个实验分为两个部分:一部分要求被试对小于3只蜘蛛的图片用左手按左键(F键),大于3只蜘蛛的图片用右手按右键(J键)进行反应;另一部分正好相反,要求被试对小于3只蜘蛛的图片用右手按右键(J键),大于3只蜘蛛的图片用左手按左键(F键)进行反应。两个部分的先后顺序在被试间进行平衡。整个实验共64试次,约需7分钟完成。

(三) 结果分析

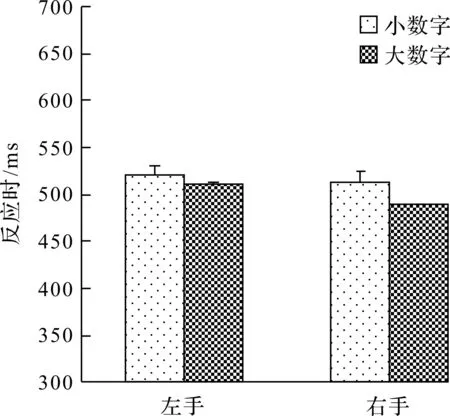

图2 左手和右手在数量不等的蜘蛛上的反应时及标准误

剔除每个处理水平上3个标准差以外的反应时数据,占总数的4.28%,对剩余反应时数据进行统计分析。对所有被试反应时和错误率进行皮尔逊相关分析发现,两者皮尔逊相关系数r(38)=-0.42,p<0.01,说明本实验存在反应时错误率权衡现象。尽管如此,由于错误率都非常低,平均错误率为2.26%,故对错误率不进行进一步的分析。重复测量方差分析发现,反应手的主效应显著,F(1,37)=9.36,p<0.01,η2=0.202,右手反应(501±9.10 ms)明显快于左手(517±9.02 ms),说明实验中出现了右手优势效应。数字大小主效应也显著,F(1,37)=10.51,p<0.01,η2=0.221,大数字反应(500±9.64 ms)明显快于小数字反应(518±8.52 ms)。反应手和数字大小交互作用不显著,F(1,37)=1.41,p=0.24,η2=0.037,说明蜘蛛数量分类中未出现SNARC效应,见图2。

三、实验2:花朵数量分类中的SNARC效应

(一) 实验目的

实验2拟采用不同数量的花朵作为非符号数字来诱发被试的正性情绪,要求被试以按压左键或右键的方式分类花朵的数量,深入考察正性情绪的诱发对非符号数字空间编码的影响。

(二) 方法

1.被试

采用广告招募的形式招募38名(34名女性、4名男性)大学生参加实验。年龄范围为19~25岁,平均年龄为19.74岁(SD=1.01)。所有被试视力或矫正视力正常,且自愿参加实验,实验结束后获取少量感谢报酬。

2.材料和仪器

1~5朵(3朵除外)数量不等的花朵作为本实验使用的非符号数字。借助photoshop软件把所有花朵均摆放在120*80像素的白底图片之上,见图1。实验程序用E-prime 1.1编写,在14英寸E470联想笔记本电脑上运行。屏幕分辨率是1 280*800像素,刷新频率为60Hz。

3.实验设计

采用2(反应手:左手,右手)×2(数字大小:小于3,大于3)被试内设计,因变量为反应时。

4.实验程序

实验程序用E-prime1.1编写,在笔记本电脑上运行。实验开始后首先在显示器中央出现红色的“+”注视点500 ms,接着注视点消失,并在注视点的额位置随机出现上述实验材料中的一幅花朵图片,要求被试看到图片后判断呈现图片中花朵数量小于3朵还是大于3朵,并用左手或右手按相应的键予以快速反应。反应结束后出现空屏1 500ms后进入下一试次。3 000ms内若无反应的话将自动出现空屏,1 500ms后进入下一试次。整个实验分为两个部分:一部分要求被试对小于3朵花朵的图片用左手按左键(F键),大于3朵花朵的图片用右手按右键(J键)进行反应;另一部分正好相反,要求被试对小于3朵花朵的图片用右手按右键(J键),大于3朵花朵的图片用左手按左键(F键)进行反应。两个部分的先后顺序在被试间进行平衡。整个实验共64试次,约需7分钟完成。

(三) 结果分析

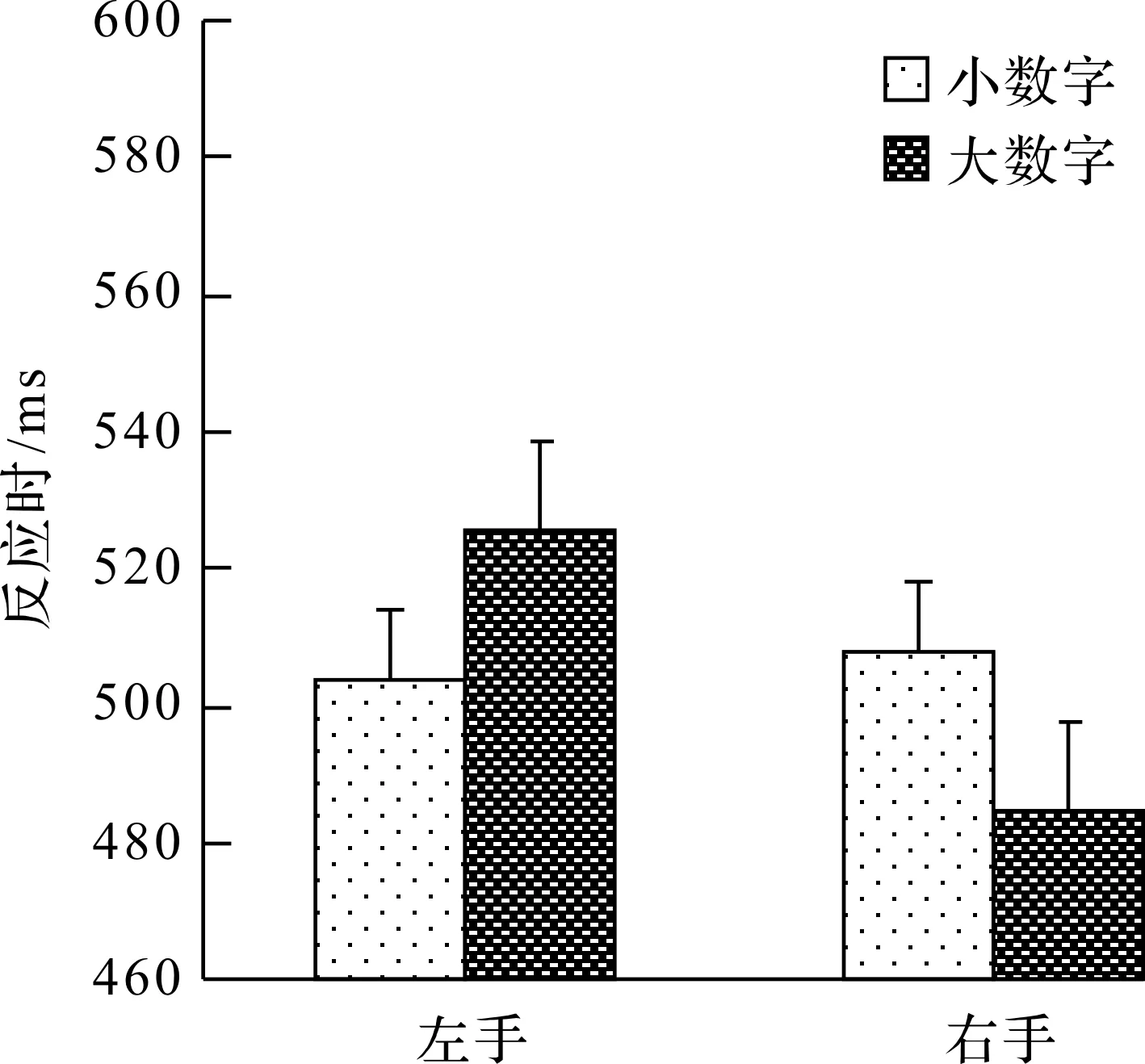

图3 左手和右手在数量不等的花朵上的反应时和标准误

剔除每个处理水平上3个标准差以外的反应时数据,占总数的4.81%,对剩余反应时数据进行统计分析。对所有被试反应时和错误率进行皮尔逊相关分析发现,两者皮尔逊相关系数r(38)=-0.30,p>0.05,说明本实验不存在反应时错误率权衡现象。故对错误率不进行进一步的分析。采用重复测量方差分析发现,反应手的主效应显著,F(1,37)=7.49,p<0.01,η2=0.168,右手反应(497±10.45 ms)明显快于左手(515±10.28 ms),说明实验中出现了右手优势效应。数字大小的主效应不显著,F(1,37)=0.00,p=0.99,η2=0.000。反应手和数字大小的交互作用显著,F(1,37)=6.96,p<0.05,η2=0.158。进一步简单效应分析发现,左手水平上数字大小简单主效应显著,F(1,37)=4.15,p<0.05,η2=0.101,左手对小数字的反应(504±10.47 ms)明显快于左手对大数字的反应(526±12.76 ms)。右手水平上数字大小简单主效应显著,F(1,37)=4.64,p<0.05,η2=0.112,右手对大数字的反应(485±12.65 ms)还是略快于右手对小数字的反应(508±10.59 ms),说明实验2在花朵数量分类中出现了SNARC效应,见图3。

四、讨论与结论

已有研究证实SNARC效应普遍存在于符号数字和非符号数字的加工之中,而且SNARC效应也会受实验情景、数量刺激特性和被试阅读写作习惯等文化因素的调节,表现出一定程度的灵活性。对于SNARC效应出现的原因,起初学者们采用心理数字线假设进行了解释,认为数字在心理数字线上的空间表征导致了SNARC效应的发生[3]371-396。随着研究的深入,越来越多的证据显示,SNARC效应直接来源于数字在人类工作记忆中的在线空间建构[18]761-771[19]114-119[20]1-11。尽管如此,至今依然不清楚情绪效价是否会影响数字在工作记忆中的在线空间建构。因此,本研究的两个实验分别采用能够诱发负性情绪的蜘蛛和能够诱发正性情绪的花朵,要求被试执行蜘蛛或花朵数量分类任务,深入考察了情绪效价对数字空间编码的影响。

实验1在蜘蛛数量分类中未发现SNARC效应。前人采用不同形式的符号数字和非符号数字,要求被试判断符号和非符号数字的大小,在符号和非符号数字加工中均发现了SNARC效应[3]371-396[4]626-641[5]759-765。实验1以不同数量的蜘蛛作为非符号数字,在非符号数字大小分类中并未发现SNARC效应。这一结果与前人研究有所不同。前人研究非符号数字的空间编码机制时常常选用点阵和手指数字等。与前人研究相比,实验1最本质的差异是选择不同数量的蜘蛛作为非符号数字。众所周知,蜘蛛是人们普遍比较害怕的一种动物,研究也发现,观看蜘蛛图片能够诱发人们产生负性的情绪体验[20]1-11。相反,前人研究使用的点阵和手指数字等非符号数字属于中性刺激,不会诱发被试产生负性的情绪体验。因此,实验1在蜘蛛数量大小分类中未出现SNARC效应的原因很可能在于,观看蜘蛛诱发的负性情绪抑制了非符号数字工作记忆中的在线空间建构,最终导致蜘蛛数量分类中未出现SNARC效应。这一结果也预示着负性情绪的诱发或启动可以抑制数字在工作记忆中的在线空间建构。

实验1研究发现蜘蛛数量分类中未出现SNARC效应,笔者认为原因在于蜘蛛图片诱发的负性情绪抑制了非符号数量在工作记忆中的空间编码。如果确实是蜘蛛诱发的负性情绪导致非符号数字加工中SNARC效应的消失,那么,把能够诱发被试产生负性情绪的蜘蛛改为人们普遍喜欢的能够诱发个体产生正性情绪的花朵,在花朵加工中应该会出现SNARC效应。在花朵分类中是否会出现SNARC效应呢?为了进一步验证实验1的推测,又以花朵为非符号数字进行了实验2。实验2用不同数量的花朵取代蜘蛛,在诱发被试的正性情绪的实验情景中进一步考察非符号数字的空间编码机制。实验中向被试呈现数量不等的花朵,要求被试以按键反应的方式判断花朵数量的大小,结果发现,花朵数量大小分类中出现了经典的SNARC效应,这点与前人的研究结果一致,再次验证了SNARC效应的普遍性和稳定性,同时也说明本研究对实验1结果的解释是合理的。与实验1不同的是,实验2使用的花朵可以诱发被试的正性情绪,而不是负性情绪。在花朵分类中出现SNARC效应,结果说明与负性情绪相比,正性情绪更有利于数字在工作记忆中的在线空间建构。

自发现SNARC效应以来,学者们虽然采用不同形式的数字和含有数量信息的刺激和实验任务,在不同的实验情境中对SNARC效应的稳定性和灵活性进行了深入研究,但是,情绪效价是否会调节数字加工中的SNARC效应方面的研究依然很少。本研究两个实验分别采用能够诱发负性情绪的蜘蛛和能够诱发正性情绪的花朵,分别在蜘蛛和花朵数量分类中深入考察情绪效价对SNARC效应的影响。结果发现与负性情绪相比,正性情绪更有利于数字在工作记忆中的在线空间建构。研究结果创造性地诠释了情绪与数字空间编码之间的关系,从情绪视角出发揭示了数字空间编码机制,一定程度上有助于加深人们对数字空间编码机制的理解和认识。

综上所述,通过本研究可以得出以下结论:一是负性情绪可以抑制数字在工作记忆中的空间编码;二是与负性情绪相比,正性情绪更有利于数字在工作记忆中的空间编码。