近代江南市镇农桑社会观念嬗变探究*

——基于南浔市镇的梳理与分析

2022-12-21祝玉芳李学功

祝玉芳,李学功

(1.湖州师范学院 图书馆,浙江 湖州 313000; 2.湖州师范学院 湖州发展研究院,浙江 湖州 313000)

社会观念是社会现实在人们精神上的一种反映或状态,涵盖着人们的日常习尚和风俗、生活状态与心绪,反映着人们对现实与未来的愿景与动机。近代以降,南浔市镇农桑社会心理的嬗变,对我们考察中国社会在变局下谋求新式发展过程中的两难与困惑,理解传统中国破既往观念形态,立近代观念形态的不易与艰辛,提供了一个很好的分析文本。

一、耕桑矛盾:重赋与减赋的拉锯

南浔所在的湖州地区,唐时已是全国重要的粮食产区之一。至宋时,“苏湖熟,天下足”的谣谚,使湖州的知名度大为提升。至明时,湖州粮食供求状况开始发生改变,一个明显的变化是耕田面积减少,桑地面积增加。

对此,日本学者斯波义信注意到《永乐大典》列举的明洪武十年(1377)湖州的土地利用状况,其中提到南浔所在的乌程县,田只占52%[1]393。乾隆《湖州府志》卷三六《田赋》记载:至乾隆年间,湖州府水田减少了7 900亩,而旱地增加了2 800亩。耕田面积减少的直接结果是:湖州粮食产量减少,在必须完成上缴朝廷粮食定额,完成纳粮外,便是本地粮米市场开放,外埠粮米进入湖州。同治《湖州府志》载道:

(南浔)地狭人稠,本地所出之米纳粮外,不足供本地之食,以赖客米接济。(1)宗源瀚等修,周学浚纂:同治《湖州府志》卷三二,《舆地略·物产上》。

导致这种状况出现的原因,人多地少固是一个方面,但这并不是问题的主要方面。在笔者看来,问题的关节点乃在于明代以降,江南重赋及由此产生的压强反弹效应所造成的农作物生产与经营的多元化趋势。对于江南重赋,梁方仲先生曾以《近代田赋中的一种奇异制度及其原因》为题,撰文指出:“‘东南田赋之重’一语,在明人集子或奏疏中常常见到。所谓东南,有时或称‘江南’,亦称‘两浙’,其实只是指苏州、松江、常州、嘉兴、湖州五府而言。……五府田赋之重,殊不一致:苏为最重,松次之,嘉、湖次之,常又次之。”[2]427他又引明王世贞《赠侍御洛阳董公还朝序》以印证上说:“三吴(按,梁方仲先生认为:此当指苏州、常州、湖州三府而言)之地……赋税乃十之七。”(2)王世贞:《弇州山人四部稿》卷五八,《赠侍御洛阳董公还朝序》。《静志居诗话》亦谓:明时“官田多者,不胜其苦,而苏、松、嘉、湖四府尤甚。其后……湖州之田赋,则知府刘天和、张铎均之……待平赋之后,官田之重赋得轻……然民田之轻赋反重”。参见《静志居诗话》卷九,《赵同鲁》。由此,梁方仲先生认为:“田赋之重,使有田者痛苦不堪……使农民无法完粮。”[2]434

新近在南浔千金无为寺旧址发现的明嘉靖十五年(1536)《归安县新建十五区东柒仟西捌仟折征包补田粮碑》,内中亦有“村落萧然,绝无富室,流寓细民,缓急无从称贷。故人无固志,一遇荒歉,便即逃去,其邻近居民,亦有耕佃之愿,又以官府不能践信其原议派与轻折,粮税更改无常”(3)按,《归安县新建十五区东柒仟西捌仟折征包补田粮碑》(未刊),系湖州师范学院王绍仁教授于2009年底发现并悉心抄录整理校订而成。该碑刻由于其内容的完整性,为今人认识明嘉靖时期江南特别是湖州府田赋问题,提供了不可多得的宝贵文献资料。兹据王绍仁教授抄校稿并核正原碑,全文引录如下(按,标点及括号内文字为笔者所加,□表示缺损文字):湖州府归安县为出巡事,承奉本府帖文。该蒙浙江等处提刑按察司带管分巡浙西道佥事焦□案验,蒙巡按浙江监察御史张□批,发本道呈照。得归安县东柒仟、西捌仟共有官民田壹百肆拾贰顷捌拾肆亩。原因旱涝无备,常年抛荒。续蒙巡抚衙门开濬河道,以备车戽,复耕陆拾陆顷肆拾叁亩。近年以来,该县奉例招集人民承佃肆拾肆顷叁亩,仍有不堪耕种叁拾捌顷叁拾柒亩。该县议处东柒仟、西捌仟田粮每年俱派轻折,耗米通融包足,一切解户均徭尽与蠲免等因,具申并造册缴。蒙巡按浙江监察御史张□详批分巡道查处,定规呈夺缴,依蒙亲诣东柒仟、西捌仟处所访求民情,相度地势,中有排塘,大河一带原因田高水低,近塘两傍田土,皆积砂渗漏,不能置水,以故年复年来,尚有前项田数抛荒,诚非无河车戽之谓。其复内田土,新河旧港,周旋盘折,旱涝足备,东作西成皆可仰望。但村落萧然,绝无富室,流寓细民缓急无从称贷,故人无固志,一遇荒歉便即逃去。其邻近居民,亦有耕佃之愿,又以官府不能践信其原议派与轻折,粮税更改无常。况湖州田广价廉,故宁耕熟以自便,而彼处田亩日就荒芜。今细民开(疑为“闻”)官府有派与轻折之议,又有加意存恤之风,就有搭蓬缚舍告,愿佃种者拾余处,而其观望进止,尤为不少。则该县所议,诚为有据,合无俯从。所议前项田粮,每年俱派与轻折,一切解户均徭尽与蠲免。其耗米,将槩(概)县不论官民田,除陆区原系患区,免行加减照常外,其余各区通融。每亩减派平银玖毫二丝,准米壹合捌勺肆抄,加派平米叁合陆勺捌抄。内除减银、准米外,实加米壹合捌勺肆抄,包足耗米,堪以经久可行,亦免逐年议处。包陪且如有田百亩之家,所□(疑为“免”)不过米壹斗捌升肆合,众轻易举,可为定规。仍令该县用心抚字,加意存恤,招集开耕。照依承佃亩数,给帖付照。仍将所议,改派轻折等项缘由,刊刻示信。如此,庶地利可兴,民皆安居勤业矣。缘蒙批行查处,定规呈夺,事理未敢擅便,呈乞照详施行等因。蒙批依拟备行,该县查照遵行缴。蒙此案照,前事已经具田呈详去后,今蒙前因,拟合就行。为此仰,抄案回府,着落当该官吏,照依案验内事理即行。该县将前项田粮,每年俱派与轻折,一切解户均徭尽与蠲免。其耗米,将槩(概)县不论官民田,除陆区原系患区,免行加减照常外,其余各区通融。每亩减派平银玖毫二丝,准米壹合捌勺肆抄,加派平米叁合陆勺捌抄,内除减银、准米外,实加米壹合捌勺肆抄,包足耗米。仍令该县用心抚字,加意存恤,招□(疑为“集”)开耕,照依承佃亩数,给帖付照。该县将所议改派轻折等项缘由,刊刻示信施行,俱毋违错不□抄案依准呈来。蒙此拟合就行。为此帖,仰本县当该官吏,照依帖文备,蒙案验内事理,逐一遵奉施行。奉此拟合,刻立碑石□(疑为“二”)面,一面竖于县左,以示众观;一面竖于本区无为寺中,以坚小民承佃之志。为此今将原奉文移,理合刊刻,永远遵守施行。嘉靖十五年六月十五日立督工塘长:俞贵 粮长:施珊□、张希彩 、沈祥 塘长:□(疑为“姚”)完、施鹤、虞銮的记载。顾炎武有谓:“邱浚《大学衍义补》曰:韩愈谓赋出天下而江南居十九。以今观之,浙东西又居江南十九,而苏、松、常、嘉、湖五府又居两浙十九也。”[3]

江南重赋,迄清仍无大的改观,由是造成江南钱粮年年拖欠之局,亦因此造成经济运行中的两条路向:一是逃赋现象严重,由此在政策层面,明清两代均有诸多减赋措施的调整和出台,重赋与减赋的拉锯几乎与明清王朝相始终;一是刺激、加速了江南传统以粮食作物为主的农业生产方式向以经济作物为主的农业生产方式的转化。两条路向的交互作用,促进了江南市镇经济的勃兴和成长。

关于减赋,明清两代不绝如缕。

明代宣德年间有周忱整顿江南田赋的改革;正德、隆庆年间,有改革江南赋役科则的运动,史谓“隆庆扒平”(4)参见叶振鹏主编《中国历代财政改革研究》,中国财政经济出版社1999年版,第500页;白寿彝总主编,王毓铨主编《中国通史》第九卷,《中古时代·明时期》,上海人民出版社1999年版。;嘉靖年间,有松江知府黄润、职任江西兴国的海瑞等推行的“一条鞭”新役法改革及前引湖州府归安县新建十五区东柒仟西捌仟折征包补田粮政策的出台;万历年间,有张居正推行的以“一条鞭法”为核心的赋役改革。

入清,康熙时有“盛世滋丁,永不加赋”(5)《清圣祖实录》卷二四九。之举;雍正时,晓谕户部:“查各省之中赋税最多者,莫如江南之苏、松二府,浙江之嘉、湖二府。……今(雍正五年)……查嘉兴府额征银四十七万二千九百余两,湖州府额征银三十九万九千九百余两,俱著减十分之一,二府共免银八万七千二百两有奇,永著为例。”(6)《清世宗实录》卷六二。

近代伊始,仅浙江即有(7)按,近代材料悉取自李允俊主编:《晚清经济史事编年》,上海古籍出版社2000年版,第33、69、112、298、358、453、471、536、546、559页。:

1842年,清廷免浙江商贩米税;

1847年,清廷以本年浙西各属成熟田亩,因先后被水被旱被风,禾蹈受伤,……著准其援照成案,红白兼收,籼粳并纳;

1852年,浙江奉化、鄞县乡民要求豁免民欠、减完粮银价;

1869年,清廷以浙江杭、嘉、湖各属水灾,谕浙江巡抚李瀚章加意抚恤;

1876年,清廷蠲免浙江仁和等六十三州县及杭、严、嘉、湖、衢州各卫所被灾地方新旧地漕等项银米钱文;

1883年,清廷蠲免浙江钱塘等二十五州县及杭严、嘉湖二卫未垦及新垦民屯田地本年额赋;

1884年,清廷蠲免浙江仁和等二十七州县及杭、嘉、湖三所被水被风地方本年钱粮;

1888年,清廷豁免浙江省光绪五年以前民欠钱粮;

1889年,清廷蠲免浙江仁和等十一县及杭、嘉、湖卫所新垦田亩额赋;

1889年,清廷据浙江巡抚崧骏奏,浙江有漕各州县受灾过重,著将杭州、嘉兴、湖州三府应征本届漕白粮米并地丁,全行豁免。

二、耕桑之变:政策杠杆与经济杠杆的双重撬动

作为重赋政策的一种反弹,经济作物在明清的种植乘势而起,得到迅速而广泛的发展。由于经济作物(棉、桑、烟草等)收益大、见效快,在利益、效益原则的驱动下,势必造成经济作物挤占米粮之田的现象屡屡发生,也由此催生了赋役改为纳银政策的出台。到清初,江南地区农业经济的重心,已逐渐转到蚕桑和丝织业。江南地区经济作物的过密化增长,导致了蚕桑业过密型商品化(8)“过密化”,始见于黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》,初译作“内卷”和“内卷化”。按,“内卷化”(过密化)源于克利福德·吉尔茨研究爪哇水稻农业所使用的概念,初指一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。以后学者多借用并引申到其他经济作物的考量乃至政治问题的分析。黄氏在其所著《长江三角洲小农家庭与乡村发展》中,改译作“过密化”。黄宗智提出了“过密型增长”和“过密型商品化”,认为长江三角洲的水稻产量在宋代已达顶峰,后来的过密化主要采取转向更为劳动密集的经济作物的形式,而不是水稻的进一步密集化。参见《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,中华书局2000年版,第18页注⑼。。

《沈氏农书》即记载了明末湖州小农种桑养蚕,从事丝织业以获利的资料。兹载录如下:

男耕女织,农家本务。况在本地(按,湖州),家家织纴。其有手段出众、夙夜赶趁者,不可料。酌其常规,妇人二名,每年织绢一百二十匹;每绢一两,平价一钱,计得银一百二十两,除应用经丝七百两,该价五十两,纬丝五百两,该价二十七两;籰丝钱、家伙、线蜡五两;妇人口食十两;共九十两数,实有三十两息。若自己蚕丝,利尚有浮。其为当织无疑也。(9)《沈氏农书·蚕务》,《补农书校释》,农业出版社1983年版,第84页。按,《沈氏农书》作者姓名不详。《四库全书总目提要》谓:“此编(按,《沈氏农书》)为桐乡张履祥所刊,称涟川沈氏撰,不知沈氏为谁也。其书成于崇祯末,……沈氏为湖州人。”

《吴兴掌故集》谈到农家植桑获利时亦称:

蚕桑之利,莫盛于湖。大约良地一亩,可得叶八十个(每二十斤为一个)。计其一岁垦锄壅培之费,大约不过二两,而其利倍之。(10)徐献忠:《吴兴掌故集》卷十三,《物产类·蚕桑》,民国吴兴刘氏嘉业堂刊本。

面对耕与桑的徘徊、选择,明末清初学者张履祥(1611-1674)在其著《补农书》中,曾做过一番非常精到的关于种桑与种稻的小农经济学的比较分析和研究。他在为其亡友邬行素起草的生业策划书《策邬氏生业》中,悉心规划、设计了邬氏逝世后,其家人的家庭生计安排。兹择要引录如下:

行素子没,母老子幼,遗田十亩,池一方,屋数楹而已。亲厚为其身后之计,盖无长策。予窃筹之:寡妻、长子及兄之子,听其竭蹶自养,已成行素子介然之志。其老母、稚子,则每岁聚米十石,致之五年,而后子侄俱冠,能养其大母(按,祖母)及弟,则之交可以息担矣。今即其遗业,为经画之如左。

瘠田十亩,自耕仅可足一家之食。若雇人代耕,则与石田无异。若佃于人,则计其租入,仅足供赋役而已。众口嗷嗷,终将安籍。今为力不任耕之计,诗曰:“无佃甫田,惟莠骄骄”言当量力也。

莫若止种桑三亩〔桑下冬可种菜,四旁可种豆芋〕。

种豆三亩(豆起则种麦,若能种麻更善。不种稻者,为其省力耳)。

种竹二亩(竹有大小,笋有迟早,杂植之,俱可易米)。

种果二亩(如梅、李、枣、桔之类,皆可易米。成有迟速,量植之,惟有宜肥宜瘠。宜肥者树下仍可种瓜蔬,亦有宜燥宜湿,宜湿者于卑处植之)。

池畜鱼(其肥土可上竹地,余可壅桑;鱼,岁终可以易米)。

畜羊五六头,以为树桑之本(稚羊亦可易米。喂猪须资本,畜羊饲以草而已)。

盖其田势俱高,种稻每艰于水。种桑豆之类,则用力既省,可以勉而能,兼无水旱之忧。竹果之类,虽非本务,一劳永逸,五年而享其成利矣〔计桑之成,畜蚕可二十筐。蚕苟熟,丝绵可得三十斤;虽有不足,补以二蚕(按,夏蚕),必可也。一家衣食已不苦乏。豆麦登,计可足二人之食。若麻则更赢矣,然资力亦倍费;乏力,不如种麦。竹成,每亩可养一、二人;果成,每亩可养二、三人;然尚有未尽之利。若鱼登,每亩可养二、三人,若杂鱼则半之〕。[4]177-178

在张履祥为邬氏一家妻小所作的小农经济学规划中,一亩桑田,如若经营得当,其经济收益当至为可观。这对于重赋之下,“地狭人稠”,人地关系处于紧张状态的江南农户而言,内中的诱惑力、内趋力无疑是巨大的。故明人王士性曾指出:“浙十一郡惟湖最富,盖嘉、湖泽国,商贾舟航易通各省,而湖多一蚕,是每年两有秋也。……惟湖以蚕……竣事,则官赋私负咸取足焉。”[5]70这里颇具意味的是,原本是为了应付重赋,而不得不“占”道、“抢”道而行的蚕桑业,反而在重赋政策的挤压下,获得了发展的先机和空间。自明而清,江南重视植桑养蚕,稻作农业降到了次要地位。

史载,南浔自明嘉靖时,已是“务农者少”(11)汪曰桢:《南浔镇志》卷二一,《农桑》,清同治二年刊本。。迄清咸丰时期,农民普遍重视养蚕抽丝而忽视粮食生产,以至于春花(12)按,《农事幼闻》谓:“油菜、小麦谓之春花。”参见周庆云《南浔志》卷三〇,《农桑》,民国十一年(1922)刊本。几近绝迹。往昔那种“田中起棱,播种菜麦,今皆无有。……吾镇(按,南浔)所辖十二庄,大率如此。春郊闲眺,绝无麦秀花黄之象。……同光以来有力之家以田为累,不敢置买”(13)周庆云:《南浔志》卷三〇,《农桑》。。《吴兴农村经济》(1939年)亦谓:“吴兴气候温和,土质腴沃,植桑饲蚕,最为适宜。”“人民除无家室及营他业在城镇者外,余皆逐户养蚕。在蚕业全盛时代,每年收入蚕事多于田作。故言吴兴农村,实以蚕桑之盛衰而定荣枯,田作与农民之关系,反远不如蚕桑之重大。”[6]8“吴兴农民生产以蚕桑为主,与专事田作之他处农村,本有不同。”[6]90

三、阵痛:市场竞逐与丝农命运

如前所述,在政策杠杆、经济杠杆的双重撬动作用下,浔镇农民在耕与桑的矛盾选择中,天平的摆向逐渐发生了倾斜、变化。传统的耕田劳作、知足常乐意识逐渐让位于务力蚕桑、发家求富的社会心理。正所谓“恃蚕桑为生,田作反视为副业”[6]114,“吴丝藉以充官税”(14)汪曰桢:《南浔镇志》卷二一,《农桑》。,“一年两季蚕,相抵半年粮”(15)按,此为当时湖州一带流传的民谣。参见张学恕《中国长江下游经济发展史》,东南大学出版社1990年版,第332页。。一如普列汉诺夫所指出的:“社会的心理永远服从它的经济目的,永远适合于它,永远为它所决定。”[7]715

不惟如此,1840年后,在近代开埠的历史大势作用下,“实际上长江三角洲的村庄没有一个不受到帝国主义到来的影响”[8]126。资本主义经济市场化的发展,必然会波及、影响到开埠口岸的长江三角洲地区。就南浔所在地湖州而言,“吴兴农民生产以蚕桑为主,以农作为副,茧丝织品之生产,以换取现金为目的,实已依存于市场”[9]66。

据温鼎《见闻偶录》(16)温鼎:《见闻偶录》,周庆云《南浔志》卷三〇,《农桑》。按,《南浔志》载温鼎之文,多提《见闻偶记》,疑此“偶录”之录为误刻。记载,浔镇农户耕桑方式选择后的情况是:

农人日即偷惰,新谷登场,不闻从事于春花,前志所载,田中起棱,播种菜麦,今皆无有。惟陇畔桑下莳种蚕、豆,吾镇所辖十二庄大率如此。春郊闲眺,绝无麦秀花黄之象。近世之黠农,专务时鲜蔬瓜,逢时售食,利市三倍。

……

乱后(按,太平天国运动后),乡人惰于稼,而勤于蚕,无不桑之地,无不蚕之家。然桑叶虽较前有加,而饲蚕仍虞不足,遇叶贵有弃蚕于水者,原其蓄蚕之多以售丝易,而丝价昂也。迩来洋商购经居其半,浔地业丝兼经行者为多,经之名,有大经,有绞经,有花车经等名。凡做经之丝,必条纹光洁,价亦胜常。故乡人缫丝之法,日渐讲究。此外,又有缫丝厂收茧作丝。不缫丝可售茧,无锡、绍兴率皆售茧,我浔则无不售丝者。而茧绵吐丝头、澼花、茧黄、滞头等,均可售于洋商。乡人费一月之功,苟得丰收,一年取给于此。

“农村从属于城市,这是资本主义体系的一个特点。”[10]136南浔丝业经济一旦纳入资本主义世界市场体系,必然促成浔镇农业经济结构的改变和生活方式的变迁。于是七里村(辑里村)及其周边一带生产的蚕丝名品——辑里丝(一称七里丝)适逢其会,成为那个时代对外经济贸易的宠儿和弄潮儿。南浔市镇在这种经济风潮的作用、影响下,发展成为日益专业化的外贸型蚕丝业生产区。当其时,国际市场蚕丝价格一路攀升,行情看涨。据载:“民国九年,……著名世界的南浔辑里丝,曾经涨到近百元一担,农民自然生活安定,丝行当然大发其财。”(17)朱超然:《展望不景气下的南浔》,《湖社十周(年)纪念特刊》1934年,湖州市图书馆藏。兹据新编《南浔镇志》,将南浔经上海出口之蚕丝数量表(18)引据南浔镇志编纂委员会:《南浔镇志》,上海科学技术文献出版社1995年版,第85-86页。,引录如下(见表1)。

表1 1844—1934年南浔往上海出口蚕丝数量

由表1所列数据不难看出,晚清时期的南浔蚕丝业已经从属于资本主义世界市场体系了。从此,世界丝业市场的每一次波动,都无不牵动着丝农的神经,对市场利好消息的期盼和经济利益的追逐,在求富与求安的矛盾心理与动机中伸缩着、张弛着。对此,温丰《南浔丝市行》用颇为形象生动的文字,记录下当年国际丝业市场对蚕丝需求大幅增加的情况下,乡农卖丝、商人营丝的那份快意和作者的隐忧:

蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。市中人塞不得行,千声万语聋人耳。纸牌高揭丝市廛,沿门挨户相接连。喧哗鼎沸辰至午,骈肩累迹不得前。共道今年丝价长,番蚨三枚丝十两,市侩贩夫争奔走,熙熙而来攘攘往。一日贸易数万金,市人谁不利熏心。但教炙手计可热,街头巷口共追寻,茶棚酒肆纷纷话,纷纷尽是买和卖。小贾收买交大贾,大贾载入申江界,申江鬼国正通商,繁华富丽压苏杭。番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六,遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。吾闻荒本逐末圣人忧,蚕桑太盛妨田畴,纵然眼前暂获利,但恐吾乡田禾从此多歉收。(19)温丰:《南浔丝市行》,周庆云《南浔志》卷三一,《农桑》。

陈旭麓先生曾经指出:“以出口为目的的商品性农业是不能掌握自己命运的,它们颠簸于世界市场的供求起落之中。”[10]13920世纪30年代,受世界性经济危机的冲击和影响,南浔丝业市场受到沉重打击。刘大钧、李植泉《吴兴农村经济》谓:“往昔丝业盛时,南浔物阜民殷,农村经济超乎其他各区之上,今则灾患频仍,生产力减退,加以世界经济之压迫,丝茧价低,销路骤减,农民直接受害,故不只南浔一地为然,而居民以蚕桑为主业,丝业步趋衰落,受患之深,则以南浔为最甚。”[6]61“十余年前,该区(按,南浔)繁盛,远在双林之上。今蚕桑缫织收入,只得四十七点零七元(按,双林为168.41元),总收入降至双林、菱湖之下,此其直接受中国丝业衰落之影响,可以断言。”[6]37当其时,南浔“丝价已跌到不满二十元,丝厂丝行,相继倒闭歇业,店伙闹着失业恐慌,农民甚至连饭都吃不成”(20)朱超然:《展望不景气下的南浔》,《湖社十周(年)纪念特刊》(1934年),湖州市图书馆藏。。

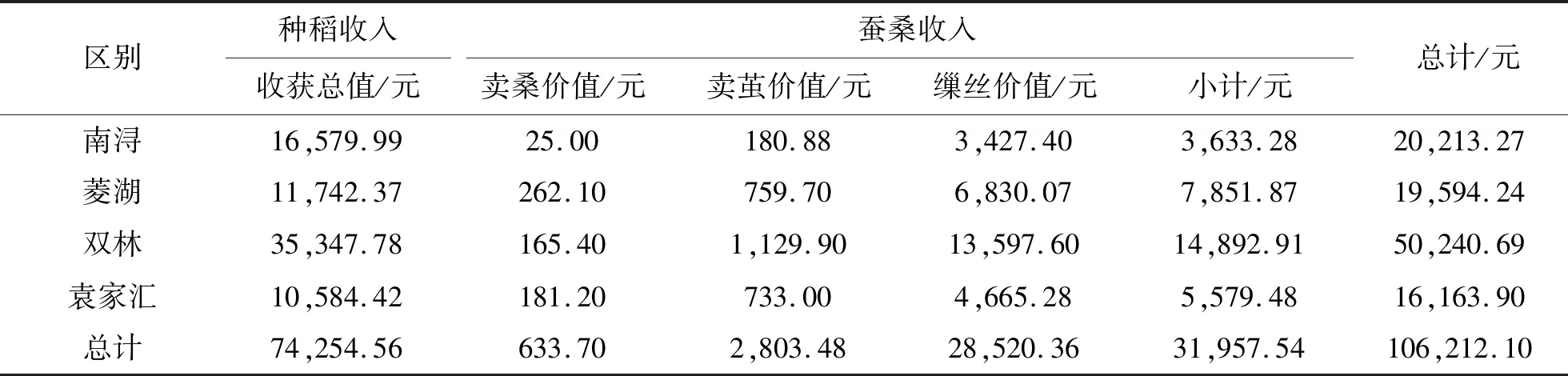

经调查统计吴兴地区农户916户,1934年吴兴农户种稻收入为74 254.56元,其中,南浔农户种稻收入为16 579.99元; 吴兴农户蚕桑(蚕茧丝合计) 收入为31 957.54元,其中南浔农户蚕桑收入仅为3 633.28元。种稻收入与蚕桑收入比例形成巨大反差。兹表引如下(表2):

表2 1934年吴兴部分地区农户种稻与蚕桑收入之比较

由表2不难看出资本主义市场经济严酷性的一面。近代以降,社会巨变中,伴随着南浔丝业经济逐步纳入资本主义世界市场体系。从此,南浔这个古老的江南小镇也就开始了旧的生产方式逐步解体与新的生产方式逐步产生的社会阵痛过程。这种阵痛对农民心理的影响是复杂的、多方面的,它集中表现在:耕与桑追求过程的矛盾、徘徊,悲喜交织,迷茫困惑[11]24。传统向近代转进的历史路程“使中国人不仅承受了旧生产方式衰落时的痛苦,而且承受了新生产方式发展不足的痛苦”[10]140。南浔市镇恰以个案的方式印证了史家的卓识与洞见。