运动员领导力与团队凝聚力的关系

——情绪感染的中介效应和运动等级的调节效应

2022-12-21孙美晨

孙美晨,樊 荣

(中国地质大学 体育学院,湖北 武汉 430074)

团队凝聚力是将群体团结在一起的重要因素, 在体育领域中,团队凝聚力是推动团队进步的发动机,对增强团队整体自信和效率起到了关键性的作用[1]。 在近期发布的《“十四五”体育发展规划》[2]中,国家针对竞技体育提出指示,重点强调了要“弘扬新时代女排精神,增强队伍凝聚力、战斗力”,由此可见, 提高团队凝聚力是我国迈向现代化强国新征程道路上的一项重要工作。

想要提高团队凝聚力, 具有互补性和高效性的领导力是基础[3]。 回顾以往文献,我国体育领域中关于领导力的研究大多以教练员为主体,研究其自身行为对运动员及团队的影响,虽然所得结果对促进团队目标发展具有一定的帮助, 但是长期以教练员为领导主体太过于专一化[4],并且教练员决策过程中容易表现出专制行为,一旦发生,就会引发运动员满意度降低[5];缺乏信任[6];教练员与运动员关系僵持等问题,从而大幅度降低团队凝聚力的形成[7]。 为了更全面地促进团队发展,国外学者基于变革领导理论提出了运动员领导力这一概念[8],并将其定义为,团队中担任正式(如队长)或非正式的领导角色,其引导或帮助团队成员实现共同目标。 相较于教练员,运动员领导力在引导团队成员实现共同目标时, 会表现出更多的激励行为,并且在决策风格上也会更加民主[9],一定意义上与教练员产生了互补性。 不仅如此,运动员领导力作为队员眼中的榜样,除了能够督促运动员积极训练,提高成绩外,还可以成为教练员与队员之间的沟通桥梁,有效促进全队交流环境,从而提升团队凝聚力[10]。

目前, 我国针对运动员领导力领域的研究还仅处于起步阶段。 随着我国体育强国建设的不断深入推进,仅依靠教练员作为团队领导者已很难满足团队发展需要[11],更应从教练员以外的视角关注领导现象, 重视对运动员领导力的培养和建构[12]。 因此,为了进一步丰富我国领导体系,增强团队发展及凝聚力,本研究将首次从中国运动员的角度出发,探究运动员领导力是否在团队中发挥作用, 以及对其中所存在的干预和调节机制进行更深一步的研究, 其结果将有助于我们深入了解运动员领导力在团队中所产生的影响作用, 对提高运动员团队效率和运动表现具有现实意义。 此外,本文中的运动员领导力,将被定义为,被试感知到的运动员领导力,而并非实际表现出的运动员领导力。

1 文献回顾与研究假设

1.1 运动员领导力与团队凝聚力的关系

运动员领导力(athlete leadership),被定义为在“团队中担任正式(如队长)或非正式的领导角色,其引导或帮助团队成员实现共同目标”[13]。 Fransen 等人将运动员领导力分为 4 种类型,他们在团队发挥着不同的作用,任务型领导者善于帮助教练员制定训练计划;激励型领导者能积极调动队员的情绪,确保每个人都保持积极的训练态度; 社会型领导者可以使团队成员积极参与社交活动;外部领导者则负责队内宣传,并代表团队与领导开会[14]。

目前,国外针对运动员领导力对团队凝聚影响的研究,已经取得了一定进展。 在一项在以足球、篮球、排球运动队为背景的研究中结果显示, 运动员领导力能够显著预测团队凝聚力,并且激励型领导对团队任务凝聚力的影响力度更大[15]。 而社会型领导则对团队社交凝聚力的影响力度更大。 此外,在运动员领导力如何影响团队凝聚力方面,Diana 等人认为, 团队凝聚力的发展好坏与运动员领导能力有关, 当运动员领导力较强时,能够将团队整齐划一,提升队员对运动员领导力及教练员的信任感,使整支队伍更加团结,从而促进团队凝聚力的提升,相反,当运动员领导力不足时,则会使全队变得涣散,难以管理,导致团队凝聚力大幅降低[16]。 在另一方面Fransen 等人则认为, 团队凝聚力的发展与团队中的运动员领导角色数量有关,随着团队中出现多位不同角色的运动员领导时,团队凝聚力也会随之增加[14]。

综上可以得知, 在西方国家运动员领导力与团队凝聚力之间存在了一定的相关性。 但中西方文化背景差异,我国运动员因受举国体制影响,处在相对强调教练员权威的环境中[17]。运动员领导力的地位可能会较为被动, 在团队中可以发挥的影响作用也无从而知。 为了更进一步推动团队发展,了解中国运动员领导力所发挥的作用,本研究在现有的研究基础上,提出假设: 运动员领导力的多个维度均能够显著预测团队凝聚力(H1)。

1.2 情绪感染的中介效应

情绪感染(Emotional contagion),即情绪从个体到另一个个体的传播的过程[18],是影响个体行为和团队效率的重要变量[1]。根据原始性情绪感染理论,Cotterill 等认为情绪感染是无意识的情绪传递过程, 团队中的领导者可以通过表达情绪对团队成员产生影响[19]。 情绪感染影响途径分为两种,一种是领导情绪传染源的接触效应, 是指领导在与下属的接触中会有意或无意将那个自身情绪传递给运动员, 从而对团队情绪产生影响。 例如Breykey 等人的研究,教练员在赛前的积极鼓舞可以促使运动员在场上超常发挥,相反,教练员的消极情绪则会导致运动员在场上毫无斗志[20]。 第二种则是领导情绪传染的扩散效应,指下属和领导互动时,最先受到领导情绪传染的下属,通过自身人际网络和社会互动,将被传染的情绪进一步传染给其他人,形成“接触—扩散”的链式反应[21]。 例如 Hotterdell 等人曾表示,在篮球比赛中,个人的情绪在队友之间传递,而情绪传染易感性高的运动员所受到的影响则更大,从而也更容易将自身情绪传播至整个团队[22]。

从上述文献可知, 情绪感染与运动员领导力及团队凝聚力之间的相关性都得到了一定研究的支持。 然而,目前在体育领域却很少有文献直接研究运动员领导力通过情绪感染对团队凝聚力的影响,情绪感染是否能从中发挥作用还有待检验。因此本研究推测情绪感染作为因变量加入回归分析后, 可以显著提高运动员领导力对团队凝聚力的预测效力(H2);并且在运动员领导力与团队凝聚力之间起到中介作用(H3)。

1.3 运动等级的调节效应

运动等级对于运动员来说技术能力的一种体现和认可,也是区分运动水平的重要标准。 近些年来,国内关于运动等级的研究主要在于探讨其在不同变量之间的差异性, 从现有的研究结果来看,在团队凝聚力方面,马红宇等[23]曾提出,由于群体的目标是复杂多变的, 不同群体及其成员对凝聚力的感受是不同的。 张萍[24]则认为,等级越高的运动员团队凝聚力就越高。 在领导力方面,郝海涛[25]认为,由于不同等级运动员的认知能力不同,对领导力的看法会产在显著的差异性。

虽然这些研究证实了运动等级在领导行为和团队凝聚力之中存在一定的差异性, 但目前还未有研究学者将三者结合起来进行研究,揭示三者之间可能存在的结构联系。 为了更直观地探究不同等级运动员对团队凝聚力的感受, 本研究将以运动等级作为调节变量, 对不同等级的运动员在感知到的运动员领导力处于不同水平时所产生的团队凝聚力的差异性进行探讨,并提出假设:运动等级在运动员领导力和团队凝聚力之间起显著的调节作用(H4)。

综上,本研究将从运动员的角度出发,考察运动员领导力与团队凝聚力之间的关系, 在此基础上进一步探讨情绪感染在两者之间所发挥的中介作用, 以及运动等级情绪感染和团队凝聚力之间起到的调节作用。 研究成果将对运动员、教练员和体育科研人员深入了解三者之间的关系起关键性作用,对提高运动团队效率和运动表现具有现实意义。 本研究的理论模型如下(图 1)。

图1 在运动员领导力与团队凝聚力之间情绪感染起中介作用运动等级起调节作用

2 研究对象与方法

2.1 被试

由于受到疫情影响, 本次此问卷选用网络问卷的形式进行发放。 被试对象来自河北,江苏,湖北,山东等12 支省市级运动队,共342 名运动员。 问卷发放前,作者先与各地方运动队领队或教练员取得联系,在获得同意后,问卷统一由教练员进行下发。 在问卷回收后,对问卷数据进行整理筛查,删去重复填写及数据缺失等物无效问卷后, 最终得到316 份有效问卷。 本次问卷调查项目包括了排球、篮球、橄榄球等项目,其中男运动员 172 名, 占比为 56.5%女运动员 144 名, 占比为56.5%。平均年龄 22.8 岁(SD=3.86),平均训练年限 7.5 年(SD=5.41)。运动等级为国际级运动健将的有7 名,国家级运动健将26 名,一级运动员121 名,二级运动员88 名,三级运动员 74名。

2.2 研究工具

2.2.1 运动员领导力

根据Fransen 等人[14]对 4 种领导角色的定义,编译成运动领导力问卷,首先需要被试确定一名心目中的运动员领导者,例如队长(但不仅限于队长),随后对这位运动员领导者进行打分。 该问卷共12 个条目,包括4 个维度,分别为任务型、激励型、社会领袖型和外部型,每个维度有3 项题目。 采用李克特5 级计分法,范围从0 分(非常差的领导者)到4 分(非常好的领导者)每个维度均分越高,表明该类型领导能力越明显。在经过信度检验后,该问卷的克隆巴赫α 系数为0.95,结果显示该问卷质量较高,可用于下一步分析。

2.2.2 团队凝聚力

采用马红宇[26]修订后的《群体环境问卷》进行测量,问卷由13 个正向题目和2 个反向题目构成,分别测量个体成员对群体任务、群体社交的投入程度,采用李克特7 点计分,范围从1 分(非常不同意)至7 分(非常同意),在正向题目如“我们队在实现奋斗目标的过程中,是团结一致的”分值越高,表示团队凝聚力越高,而在反向题目中如“我们队的队员更喜欢独自外出,而不愿一起活动”分值越低,表示团队凝聚力越高。 为了确认问卷的适用性, 在收集数据后对此问卷进行了信度检验,该问卷的克隆巴赫α 系数为0.87,结果显示该问卷质量较高,可用于下一步分析。

2.2.3 情绪感染

运动员的情绪感染采用王勇[27]修订后的《情绪感染量表》进行测量。 该量表由13 个项目组成,用于测试不同情境中情绪和行为,该问卷共有12 个条目,如“当我身边的人特别紧张的时候,我也会变得紧张起来”,采用李克特5 点计分,范围从1(完全不符合)至5(完全符合),分值越高,表示情绪越容易受到感染。 在经检验,该问卷的内部一致性为0. 87,结果显示该问卷质量较高,可用于下一步分析。

2.3 数据分析

本研究数据收集的结果采用SPSS26.0 进行处理。 首先采用探索性因子分析方法对运动员领导力问卷、群体环境问卷、情绪感染量表的信度进行分析。 然后,选用相关性分析对运动员领导力各维度与团队凝聚力各维度及情绪感染之间的关系进行初步检验。 随后,分步回归分析的方法进一步检验运动员领导力、情绪感染、团队凝聚力三者之间的相互影响的关系。利用Bootstrap 方法检验情绪感染是否在运动员行为与团队凝聚力的关系中存在显著中介效应。 最后,采用温忠麟[28]等提出的有调节检验方法, 考察运动等级在运动员领导力与团队凝聚力之间的中介路径中所发挥的调节作用。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

由于本研究数据皆来自于运动员的自我报告, 可能存在共同方法偏差问题。 为了最大程度降低这一问题,本研究在测过程中秉承匿名问卷测量,标准化施测等严格程序。 在数据回收后又采用Harman 单因素检验法对收集的数据进行共同方法偏差检验,验证性因素分析结果显示:χ2=2806.602,df=737,χ2/df=3.808,GFI=0.676,CFI=0.780,NFI=0.724,TLI=0.767,RMSEA=0.092,以此证明本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 运动员领导力、群体凝聚力和情绪感染的关系

通过对各3 个变量之间Pearson 相关系数的检验,结果表明(见表1):运动员领导力与任务型领导,激励型领导,社会型领导,外部型领导,群体凝聚力,社交凝聚力,任务凝聚力,情绪感染共8 项之间全部呈现正相关, 相关系数值分别是0.973, 0.967, 0.973, 0.890, 0.529, 0.412, 0.564, 0.509。 且均达到了显著水平(p<0.01)。 这也为后续研究提供了先提条件。

表1 运动员领导力、情绪感染、团队凝聚力的关系检验Pearson相关

3.3 运动员领导力、情绪感染、团队凝聚力的关系检验

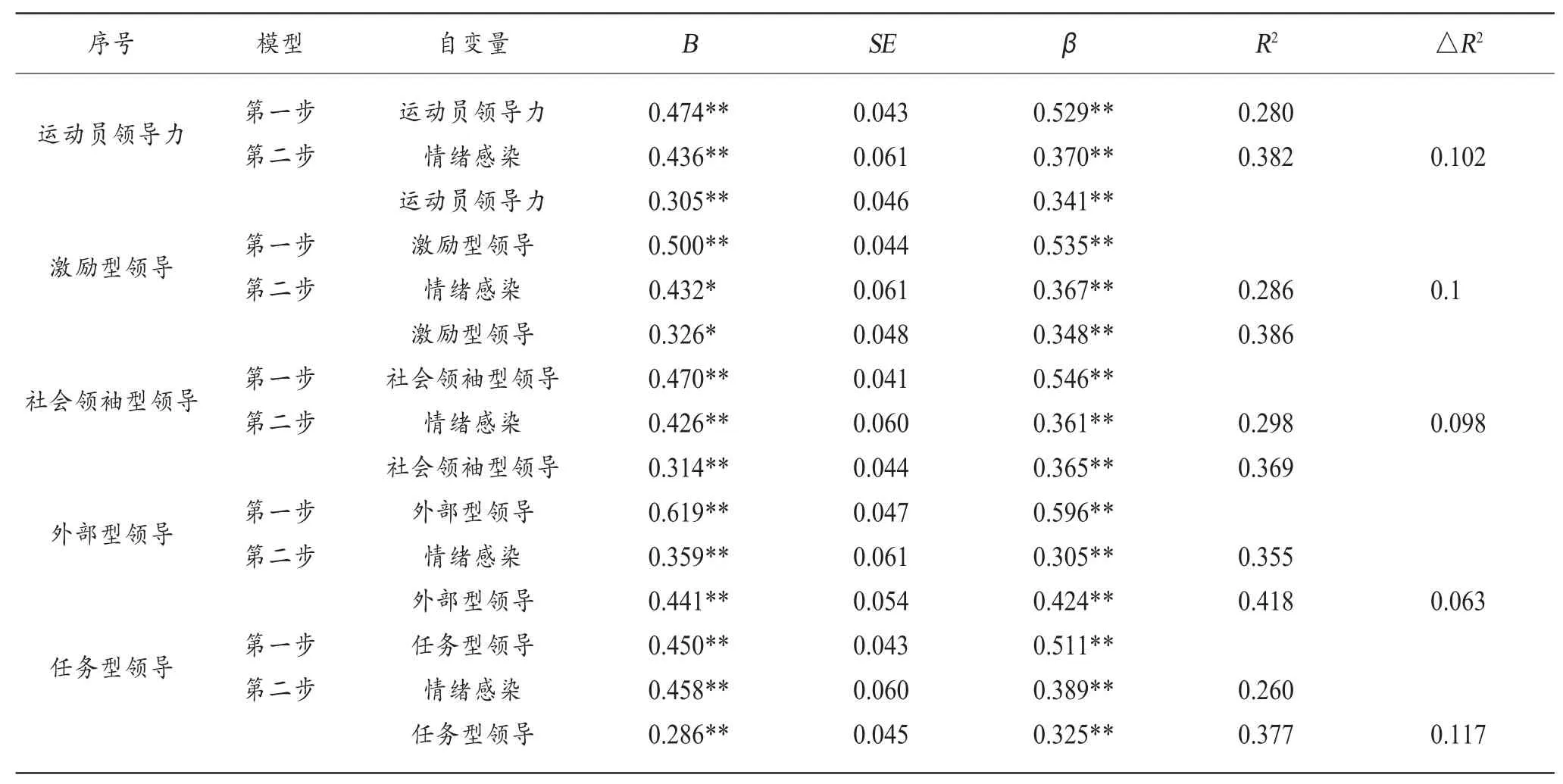

在相关分析的基础上, 为了更加深入地反映各个变量之间的关系,采用分步回归分析(hierarchical multiple regression)对运动员领导力、情绪感染和团队凝聚力的关系进行检验(表2)此方法分成两步实施,首先,以运动员领导力作为自变量,并以团队凝聚力因变量做回归分析。 第二步,在加入情绪感染后, 能否显著提高运动员领导力对团队凝聚力在总体上的解释水平。 从上述两个步骤产生的R2是否发生显著变化,可知认情绪感染的中介效应是否达到显著水平。

由表2 可见,在第一步中,运动员领导力可以显著预测团队凝聚力(β=0.529,p<0.01)。 同时,运动员领导力中的 4 个维度均能显著预测团队凝聚力:激励型领导(β=0.535,p<0.01),社会领袖型领导(β=0.546,p<0.01),外部型领导(β=0.596,p<0.01),任务型领导(β=0.511,p<0.01)。

表2 运动员领导力与情绪感染和团队凝聚力的分析结果一览表

第二步在加入情绪感染后, 运动员领导力对团队凝聚力的解释力度增加了10.2%,并且预测效果显著(β=0.341,ΔR2=10.2,p<0.01) ,而运动员领导力中的 4 个维度,在保持显著水平的同时, 对团队凝聚力的解释力度上也均有不同程度的上升:激励型领导(β=0.348,ΔR2=0.1,p<0.01),社会领袖型领导(β=0.365,ΔR2=0.098,p<0.01), 外部型领导 (β=0.424,ΔR2=0.063,p<0.01),任务型领导(β=0.325,ΔR2=0.117,p<0.01)。

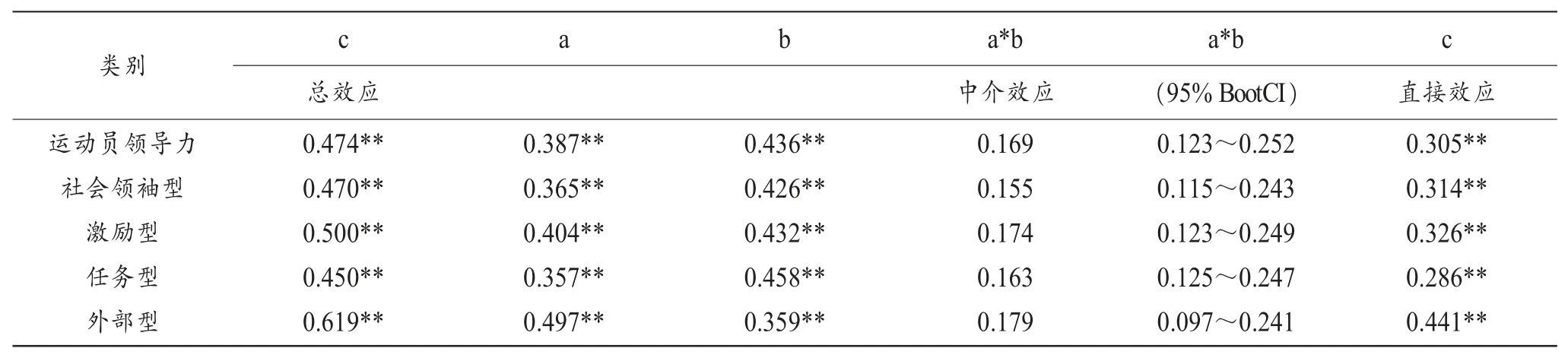

3.4 情绪感染的中介效应检验

在了解了运动员领导力、 情绪感染与团队凝聚力之间的关系后得知, 运动员领导力对团队凝聚力影响可能至少是部分地通过情绪感染实现, 即运动员领导力首先作用于运动员情绪感染,而后者进一步地影响团队凝聚力。 在这一关系中,情绪感染起到了中介变量的作用。 因此,本研究对情绪感染可能存在的中介效应进行了检验。

在表3 中,由路径c 可知,预测变量对因变量的总体效应是否显著。 由路径c’可知,在控制了中介变量后,预测变量对因变量的直接效应是否仍然显著。 由路径ab 可知,预测变量通过中介变量作用于因变量的间接效应是否显著。 如果路径ab 所标示的间接效应在95%偏置纠正的置信区间内不包括0,则表示间接效应显著,也即支持了至少存在部分中介效应的假设。 由表3 可知,运动员领导力对团队凝聚力的总效应显著(c=0.474,p<0.01),在控制了情绪感染后,运动员领导力仍存在对情绪感染的显著直接效应(c’=0.305,p<0.01)。 同时,运动员领导力通过情绪感染作用于因变量的间接效应显著(a*b=0.169,p<0.01,95%BootCI=0.123~0.252 )。 同样, 由表 3可知,情绪感染在运动员领导力的4 个维度,与团队凝聚力之间均起到部分中介作用。 社会领袖型(a*b=0.155,p<0.01,95%BootCI=0.115~0.243)激励型(a*b=0.174,p<0.01,95%BootCI=0.123~0.249)任务型(a*b=0.163,p<0.01,95%BootCI=0.125~0.247)外部型(a*b=0.179,p<0.01,95%BootCI=0.097~0.241)以上结果表明,情绪感染的中介效应显著,且对运动员领导力及其4 个维度与团队凝聚力起到的是部分中介作用。 因此验证了假设H3。

表3 运动员领导力各维度通过情绪感染作用于团队凝聚力的中介效应检验结果一览表

3.5 运动等级的调节效应检验

在此项检验中将运动员领导力以作为自变量, 团队凝聚力作为因变量,运动等级作为调节变量,探讨不同等级运动员对团队凝聚力的感受, 是否有可能因运动员领导力水平高低而存在差异,本文中将参考教育部、国家体育总局发布《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》[29]中高水平运动队的招生条件进行等级分类,将一级及以上运动员定义为高水平,二级及以下运动员定义为低水平。 其中高水平运动员为144 人,平均年龄为24.5 岁,低水平运动员为172 人,平均年龄为21.2 岁。 两组人数未见显著差异。 在分析过程中,根据温忠麟和侯杰泰等[28]所指,调节分析时,如果调节变量为定类数据,通常需要进行虚拟变量后才能分析。 因此本次研究对所有收集到的运动等级数据转化为虚拟变量后进行分析,并将性别,年龄作为控制变量放入第一模型中,将和运动员领导力和运动等级放入第二模型中, 最后将运动员领导力和运动等级的交互项放入第三模型中, 最终结合第三模型中交互项的显著性情况分析调节效应。

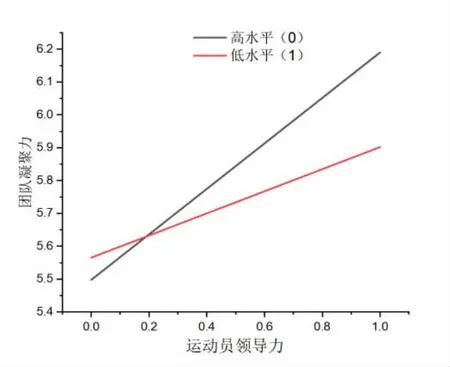

从表4 可看出,控制变量中,年龄和性别并没有通过F 检验(F=1.147,p>0.05),也即说明并不会对群体凝聚力产生影响关系,在主效应中,运动员领导力可以正向显著预测团队凝聚力(β=0.531,p<0.01),交互项中,运动员领导力与运动等级的交互项也达到了显著性水平 (β=0.355,p<0.01)。 综上结果表明, 运动等级在运动员领导力与团队凝聚力中起到显著调节作用。 为了进一步检验运动等级在运动员领导力与团队凝聚力之间起到的调节效应,本研究将运动等级分为高水平(M+1SD)与低水平(M-1SD),以团队凝聚力作为纵坐标,以运动员领导力作为横坐标,做出本研究的调节效应斜率图。 如图2 所示。

表4 运动等级对运动员领导力与团队凝聚力的调节效应

图2 运动等级对运动员领导力与团队凝聚力之间关系的调节作用

从图2 我们得知, 当运动等级处于高水平或低水平时运动员领导力对团队凝聚力均起到正向预测作用, 但高水平斜线幅度明显大于低水平, 也即说明在运动员领导力强的情况下,高水平组的团队凝聚力明显高于低水平,而在随着运动员领导力下降,高水平组的团队凝聚力也在明显下降。 而低水平虽然也会受到运动员领导力的影响, 团队凝聚力下降幅度明显低于高水平运动员。 因此,运动等级作为调节变量,能够有效地调节运动员领导力和团队凝聚力之间的关系。

4 讨论

4.1 各变量间的相关性

本研究通过对所采集的317 名运动员各变量数据进行相关性分析后,结果表明(见表1),运动员的团队凝聚力、社交凝聚力和任务凝聚力与情绪感染以及运动员领导力及其各个维度之间均呈显著正相关, 此结果符合了Callow 等人提出的观点,当运动员在其团队中感受到更强的运动员领导力时,他们在实现团队目标和维持队内社交时会更加团结一致[3]。从相关系数上来看,在社交凝聚力中,外部型领导的相关性最强。 这一结果未能验证Todd 等人提出的社会型领导对社交凝聚力的影响力最大的观点。 但他们认为外部型领导在团队中,同样具有社交导向[16],通过对外部型领导的深入了解后发现,这是因为外部型领导作为团队与外部环境之间的联络人, 需要清楚地了解团队状况,会与团队成员相处得更加密切,并且,外部型领导在负责队内宣传时, 也会更加注重团队精神与团队文化的培养,加强交流与沟通,形成良好的团队氛围。 从而促进团队社交凝聚力的形成。此外,Eys 等人也发现,当运动员认为社交和外部型领导者角色在其团队中的表现程度时, 他们对团队绩效和团队整合度最为满意[13]。 由此可见外部型领导在对提高团队凝聚力中起到了关键性作用。 而在任务凝聚力中,相关系数最高的也是社会型领导,这一结果与Todd 等人认为的“激励型领导更能促进团队任务凝聚力的提高”这一观点不符。 通过查阅文献,得出解释,社会领袖型领导者强调促进对内良好关系,减少冲突。 因此,如果在运动员所处的团队需要相互配合来完成任务时, 那么社会领袖型领导可以通过调整队友的关系,提高队友之间的默契度,从而达到团队任务凝聚力的提升[8]。

在多步回归分析中研究表明(表2),运动员领导力与团队凝聚力显著相关。 在运动员领导力的各维度中,均能显著预测任务凝聚力与社交凝聚力。 将情绪感染作为中介变量加入回归分析后显著提高了运动员领导力及其各维度对团队凝聚力的预测效力。 也就是说,首先运动员领导力对团队凝聚力的产生直接影响作用;其次,运动员领导者还可以通过在平时生活中频繁地与团队成员沟通接触, 将自身情绪不自觉地传递给团队成员,形成团队共享情绪,从而团队凝聚力,产生间接影响。 该结果也充分肯定了情绪感染在运动员领导力与团队凝聚力之间发挥的重要作用[30],因此验证了假设(H1,H2)。

4.2 情绪感染的中介效应

从前面的检验结果可知, 运动员领导力能显著预测运动员的团队凝聚力,同时,在情绪感染加入模型后会显著提高运动员领导力对团队凝聚力的预测效力。 为了进一步考察情绪感染是否在运动员领导力与运动员团队凝聚力之间起到中介作用, 采用Bootstrapping 法对情绪感染可能存在的中介效应进行了检验。 结果表明(见表3),情绪感染对运动员领导力及其4 个维度与团队凝聚力之间的关系均起部分中介作用。 也就是说明了运动员领导力可以通过情绪传染对团队凝聚力产生影响。 这一结果证实 Cotterill 等[20]所提出的运动员领导者可以通过表达情绪对团队成员产生重大影响, 同时对证明情绪感染是无意识性感染提供了证据。 从侧面来看,情绪感染之所以可以在团队中发挥作用, 也可以解释为团队成员对于运动员领导者具有高度信任, 以至于运动员不会对领导者所散发的情绪产生怀疑, 运动员领导者的情绪也更容易被运动员所接受[31]。 因此验证了研究假设(H3)。

4.3 运动等级的调节效应

本研究通过调节效应检验程序, 对运动等级在运动员领导力与团队凝聚力之间是否起调节效应进行了检验, 研究结果表明,运动等级对团队凝聚力起显著正向预测作用,且能够有效调节运动员领导力与团队凝聚力之间的关系。 在斜率图中可以看出(图2),运动等级越高的运动员,团队凝聚力也就越强,但随着运动员领导力的下降,高等级运动员的凝聚力则明显下降。 这一结果与张萍[24]2007 提出的运动员水平越高则团队凝聚力越强的结论一致。 前人对运动等级的研究大多都集中在与其他变量的差异性中, 对运动员领导力水平的高低变化所存在的影响并没有过多的解释。 但焉石[32]曾在一项研究中表示, 高水平运动员相较低水平运动员无论是生理还是心理方面都相对成熟, 此时高水平运动员就会比较注重领导者各方面能力,渴望能从教练员处得到更多的理论支持。 由此推断,当领导者能力不足,或无法满足运动员的内心需求时,则会导致运动员对领导者的信任下降, 无法完全地服从领导者的指挥,从而降低团队凝聚力。 低水平运动员相较于高水平运动员由于从事时间较短、经验不足、对项目了解还不够,外加相对年龄偏小,思想单纯,缺乏独立思考能力,大多还只是一味地依赖领导者, 所以低水平运动员并不会过多地受到运动员领导力水平的影响。

综上,结果验证了我们在文中所提出的假设(H4),即运动等级感会影响运动员的团队凝聚力,当运动员领导力越强时,运动员就越容易信服,其团队凝聚力就会越强,相反,运动等级较低的运动员,受到来自运动员领导的影响则较少。 因此,在今后的运动员领导选拔制度上,成绩并非唯一标准,我们更需要全方位地考察运动员领导力, 并满足不同阶段运动员的心理需求,使其更加信任运动员领导力,从而促进团队凝聚力的提升。

5 结论

本文对309 名运动员进行问卷调查, 所得结果通过SPSS26.0 进行统计和分析。最终所得数据,验证了本文中所提出的假设,并得出以下结论:

1) 团队凝聚力、 社交凝聚力和任务凝聚力与情绪感染、以及运动员领导力及其各个维度之间均呈显著正相关。

2) 外部型领导对社交凝聚力的影响力度最强,社会领袖行领导对任务凝聚力影响力度最强。

3) 将情绪感染作为中介变量加入回归分析后,能够显著提高运动员领导力对团队凝聚力的预测效力。

4) 情绪感染在运动员领导力及其4 个维度与团队凝聚力之间均起到部分中介作用。

5) 运动等级在运动员领导力与团队凝聚力中起调节作用,且等级越高的运动员时,团队凝聚力就越强,而随着运动员领导力的下降,团队凝聚力也随之下降。 低水平虽然也会受到运动员领导力水平的影响, 但影响幅度明显低于高水平运动员。